Русская научная нумизматика родилась в 60-х гг. XVIII в. в стенах Кунсткамеры Академии наук, когда помощник библиотекаря А.И. Богданов закончил составление каталога монет XIV—XVII вв. Атрибуция и систематизация монет в этом каталоге, перекликающиеся с выполненным Богдановым «Экстрактом о державных российских князьях» ломоносовского «Краткого российского летописца», вызывают чувство удивления глубиной научного прозрения и мудрой осторожностью в отборе достоверного материала (9).

Не понятая современниками и донельзя запутанная историками конца XVIII и начала XIX вв. систематизация А. И. Богданова обрела вторую жизнь в трудах А. Д. Черткова и с его времени стала достоянием исторической науки. Однако Чертков уже не пошел далее княжения Грозного, отказавшись от описания монет московских царей, по его мнению, гораздо менее ценных в научном отношении. Главной темой русской нумизматики надолго стал «удельный период».

При господстве в нумизматике описательного метода монеты централизованного Русского государства с их крайним однообразием и сюжетной и эпиграфической бедностью до чрезвычайности проигрывали рядом с монетами XIV-XV вв. Начиная с 1547 г. на основной монете денежного обращения — серебряной копейке — одну сторону неизменно занимало изображение царя в виде всадника с копьем в руке. На другой стороне помещалась строчная надпись с именем и самым кратким титулом. Под конем по большей части помещался буквенный знак денежного двора. Лишь в течение нескольких лет на новгородских монетах здесь же помещалась дата. За все время она была помещена только на одной псковской монете, а на московских копейках появилась лишь накануне денежной реформы Петра I.

Сменявшие друг друга в течение XIX в. каталоги С. И. де Шодуара, Ф. Ф. Шуберта и Э. К. Гуттен-Чапского, казалось, полностью исчерпывали нумизматическую проблематику «царского периода». Одно из изданий Шуберта, задуманное как продолжение труда Черткова и ценное кратким, но безупречно точным изложением хода реформы Алексея Михайловича, осталось незамеченным.

Пределом хронологической систематизации всего периода в целом оставались правления.

После Шуберта до начала текущего столетия не находилось охотников заниматься монетами XVI-XVII вв. Известного рода влияние на нумизматов-исследователей дореволюционной России оказывала собирательская «стихия». Многочисленные находки кладов наводняли антикварный рынок серебряными копейками и денгами — дешевым и уже поэтому неинтересным товаром. Даже для коллекционерского азарта пищи тут не было. Собирательский интерес выделял лишь раритеты — главным образом «золотые» московских государей, рассматривавшиеся всегда как монеты и помещавшиеся в каталогах во главе разделов — царствований.

Во второй половине XIX в. научные горизонты русской нумизматики значительно расширились. Родились новые важные проблемы, но период феодальной раздробленности по-прежнему оставался в центре внимания, а монеты «царского периода» все больше уходили в тень как неинтересный и бесперспективный материал.

В нумизматике последней четверти XIX в. расцвела школа X. X. Гиля с ее пристрастием к «вариантам», т. е. к выявлению монет с теми или иными мелкими отличиями штемпелей. В адресованных собирателям-любителям изданиях X. X. Гиля, И. И. Толстого и А. А. Ильина интересы и метод этой школы для многих выглядели далекими от науки. Однако именно она была наиболее близка к созданию новой прогрессивной методики исследования, впервые проявив устойчивый интерес к монете не только как к сюжету, но и как к изделию. Не случайно И. И. Толстой в исследовании новгородских и псковских монет обратился к систематизации по штемпелям. Его интерес к чисто техническим проблемам монетного дела дал отличные результаты в ряде его работ.

В конце XIX в. и в начале XX в. забытый «царский период» стал «диким полем» русской нумизматики — настолько отстало его изучение по сравнению с другими разделами. Накопился значительный летописный и актовый материал, но освоение его встречало почти непреодолимые трудности при неизученности самих монет. Единственным значительным достижением было то, что начало периода, наконец, было четко оконтурено: А. В. Орешников, опираясь на выполненное И. И. Толстым исследование Басихинского клада времени Василия III, отделил от неопределенных монет «времени Ивана III и Василия III» наиболее ранние монеты Ивана IV.

Представления о реформе 1534-1535 гг. сводились к рассказу о ней в Софийской летописи; брали под сомнение в нем лишь совершенно правильное объяснение происхождения слова «копейка», построенного по тому же принципу, что и название предшествовавшей копейке монеты «сабляница». Но если в монетах XVI в. еще с грехом пополам разбирались, то весь XVII в. представлял уже совершенно неведомую область и прав был И. И. Кауфман, когда писал в 1910 г.: «знатоков монет XVII в. совсем нет … В этом отношении очень нужен сильный поворот».

Единственное, но и наиболее печальное «исключение» составляла реформа Алексея Михайловича. Она издавна привлекала к себе внимание историков и как-то получалось, что все внимание их поглощало наиболее драматическое следствие реформы — «Медный бунт», а причина уходила на второй план. Медные копейки закрывали собой все остальные стороны реформы. Нумизматы, старавшиеся не отставать от движения исторической науки, предложили здесь немало своих решений. В результате — трудно найти более запутанный вопрос в русской дореволюционной историографии и в нумизматике.

В оживлении интереса к монетам и денежному делу XVI—XVII вв. заметную роль сыграло появление в годы, предшествовавшие первой мировой войне, историко-экономического труда И. И. Кауфмана «Русский рубль». Сам Кауфман монет не знал и, сетуя на отсутствие интереса у нумизматов к «царскому периоду», оказался не в состоянии отобрать даже то немногое, что уже было сделано к его времени.

Опираясь в основном на памятники письменности, Кауфман попытался создать связную историю денежного обращения интересующего нас периода. Знакомство с монетами только по скудной литературе вело к беспомощности в актовой терминологии, касающейся денег; но наиболее слабым местом Кауфмана было отсутствие элементарных навыков критической работы над источниками, которые, нужно сказать, были собраны им довольно тщательно. Нет никакой возможности перечислить здесь все «гелертерские» ошибки и погрешности труда И. И. Кауфмана (8). Однако «Русский рубль» на добрых полстолетия стал настольной книгой для целого поколения историков и нумизматов, создав вредную видимость благополучия в разработке истории русского денежного хозяйства и обращения и плодя новые ошибки в работах, опиравшихся на этот труд. Возникла своего рода историко-нумизматическая «школа» Кауфмана, с последними представителями которой мы встречались еще совсем недавно.

Заслугой И. И. Кауфмана остается то, что он разбудил интерес нумизматов к археографическим источникам и указал путь от описательной нумизматики к проблемам истории денежного обращения. Но первые после Кауфмана опыты в этой области, имевшие место главным образом в кругу московских нумизматов, не всегда были обнадеживающими. Первая же дискуссия — о весе монет Шуйского — зашла в тупик.

Лучшее из того, что наметилось в предреволюционный период в работах русских нумизматов и исследователей истории денежного обращения, развивала секция нумизматики Академии истории материальной культуры, которая в 20-х гг. закладывала основы советской нумизматики. Наиболее значительным из созданного в этот период была выработанная Р. Р. Фасмером методика анализа состава кладов куфических монет, оказавшая плодотворное влияние на работы нового поколения русских нумизматов. Но посвященная денежному делу XVI—XVII вв. единственная публикация А. А. Ильина («Ярославский монетный двор») оставалась в заколдованном кругу методики Кауфмана и прибавила еще одно заблуждение.

Большой прогресс в историческом исследовании реформы Алексея Михайловича был достигнут в опубликованных в 30-х гг. работах К.В. Базилевича. Они покончили со ставшими совершенно нетерпимыми недоразумениями в датировке этой реформы и дали ценный материал по организации денежного дела. Но общая направленность исследования делала вопрос о самом денежном хозяйстве середины XVII в. второстепенным для автора, а неизученность нумизматических фактов лишала его возможности пойти дальше очень мягкой критики взглядов И. И. Кауфмана. Незавидное состояние нумизматических представлений о реформах 1654—1663 гг. после появления работ К. В. Базилевича стало вполне очевидным.

В 1946 г. Арктический институт передал в Эрмитаж для изучения больше 3 тысяч серебряных копеек и денег XVI и начала XVII вв., обнаруженных сборами и раскопками А. П. Окладникова на острове Фаддея и на берегу залива Симса на месте гибели русских мореходов, обогнувших Таймырский полуостров задолго до плавания Норденшельда.

Как в любом более или менее значительном по числу монет кладе начала XVII в., здесь с большой полнотой и во множестве повторностей были представлены монеты периода 3-рублевой монетной стопы от 1534 г. по начало польско-шведской интервенции. Пока сохранялся неизменным вес монеты, новые выпуски любых правителей присоединялись в обращении к прежним, не вытесняя их. Заканчивается Таймырский комплекс монетами времени интервенции (с именем Владислава) и совсем немногими типами монет Михаила Федоровича только московской чеканки. Стояла задача на основании нумизматической части Таймырской находки с возможной точностью установить дату этого замечательного плавания. Исходя из своего материала, археологи склонялись к датировке 30-ми гг. и не без колебаний приняли предложенную им значительно более раннюю дату — 1615-1617 гг.

Датировать этот монетный комплекс по наличным элементарным приметам не составляло большого труда, но стремление максимально обосновать и сделать предложенную датировку неуязвимой привело к тому, что в конечном итоге наметилась своеобразная методика работы над массовым монетным материалом и поиски в этой области приобрели самостоятельный интерес.

Уже в 1948 г., когда коллекция Эрмитажа все еще находилась в эвакуационных ящиках, представилось возможным предложить на основе этого метода принципиально новую классификацию монет 1534—1620 гг. (1) и опубликовать ее в 1951 г. (2). Вскоре стали доступными материалы Эрмитажа и было предпринято исследование монет коллекции, дублетного фонда и собрания кладов. Особенно важен был вновь поступивший в 1948 г. клад из Виницкого района Ленинградской области — как раз того типа, который был всего нужнее для сопоставления с Таймырским комплексом, поскольку стало ясным, что тот и другой сложились по разные стороны «шведского рубежа», в течение нескольких лет разделявшего страну и вызвавшего возникновение местных особенностей денежного обращения (4). Одной из наиболее увлекательных проблем исследования стало денежное обращение периода польско-шведской интервенции.

Проверенная на большом материале методика работы над неподдающимися точной датировке монетами была обсуждена в Институте истории материальной культуры и опубликована в 1951 г. под названием «Анализ технических данных в нумизматике» (5). Уже это название показывает, что базой предлагаемого метода было углубленное исследование техники чеканки и связанных с нею организационно-производственных вопросов.

Основные положения методики, положенной в основу классификации монет, а затем и широкого исследования денежного обращения русского государства XVI—XVII вв. сводятся к следующему.

Замечательным свойством монет как исторического источника является их серийность. Она органически присуща им, вытекая непосредственно из основных функций денег, требующих постоянного возобновления запаса монеты в обращении. Динамический характер этого процесса лучше всего прослеживается при метрологическом исследовании монет, но для этого нужно ориентироваться хронологически в изучаемых сериях. Легко выстроить монеты в ряды, расположив их в хронологическом порядке, когда на них обозначены даты; но наши монеты, за единичными исключениями, дат не имеют.

Исторически сложившейся традицией нумизматики в систематизации подобных «глухих» монет была разбивка их по правителям и вслед за тем по монетным дворам. Отправляясь от технических признаков, вполне естественно отвести преимущественную роль последним. Для уточнения последовательности выпуска недатированных монет имеется давно испытанная возможность сравнительного изучения кладов. Именно оно в свое время помогло доказать принадлежность Ивану IV его наиболее ранних анонимных монет. Если имеется несколько кладов, в которых младшими являются монеты одного правителя, можно проследить нарастание количества монетных типов и, следовательно, установить их старшинство. Однако даже в наше время, когда уже имеется значительный фонд сохранившихся кладов или удовлетворительных описаний их, в отношении интересующих нас монет этот прием пока что может дать лишь немногие наблюдения систематизационного порядка.

Исследование эпиграфики изучаемых монет позволило увеличить запас подобных наблюдений; была установлена последовательность небольших разновременных для разных монетных дворов изменений надписи (порядок слов в титуле и появление отчества царя). Такого же рода скромные возможности открылись и в анализе стиля изображения. Однако все названные частные способы преодоления «вневременности» монет, вместе взятые, еще не обеспечивают сколько-нибудь достоверной исторической систематизации, пока в нашем распоряжении нет «проходного», всеобщего и динамического по своей природе признака.

Ведущую систематизационную линию, позволяющую наиболее полно и последовательно применить все накопленные наблюдения, и дает рассмотрение монет как продукта определенной производственной техники. И. И. Толстой, о систематизационных поисках которого упоминалось выше, остановился в самом начале пути, положив в основу только один штемпель. Но каждая монета есть результат взаимодействия двух штемпелей, одновременно отформовавших обе поверхности заготовки. Следовательно, каждый штемпель относительно определяется вторым — его «парой». Но каждый из пары штемпелей по причинам физического или «морального» старения в любой момент мог быть заменен новым, который через посредство оставшегося связывается с ушедшим; созданные тремя штемпелями два монетных типа «породнились» через общий штемпель, т. е. через одну одинаковую сторону.

Разновременная замена штемпелей лицевой и оборотной сторон непрерывно наращивает подобные скрытые «производственные» связи, создавая сложную систему соотношений между множеством различных и разновременных монетных типов, которую легче всего сделать явной и проследить, выразив ее графически. Соединяя линиями кружки, соответствующие конкретным лицевым и оборотным штемпелям монет, мы как бы вводим в действие самописец прибора, регистрирующего вполне объективные признаки протекавшего во времени процесса, зафиксированного на множестве дошедших до нас различных монет.

Мы имели бы идеально четкие и понятные «хронограммы», если бы на каждом монетном дворе работал один чеканщик. «Чтение» схемы соотношений штемпелей в наибольшей степени затрудняется тем, что индивидуальные линии чеканщиков, работавших в одно время как разными, так и одинаковыми штемпелями, переплетаются самым причудливым образом. Поэтому схемы соотношений штемпелей наиболее мощного Московского денежного двора представляют порою сложнейший клубок линий. Тем не менее и они дают интереснейший материал для выявления последовательности производственного процесса и смены штемпелей.

Анализ технических данных монет изложенным выше не исчерпывается. Он позволяет проследить ход времени даже по оттискам одинакового штемпеля. Для изготовления штемпелей служили маточники. Каждый маточник представлял собою стальной позитивный макет одной из сторон задуманной монеты. На раскаленном железе штемпельной болванки им выбивали «негатив» — рабочую поверхность штемпеля, которая после закалки и служила для чеканки монет.

При повторных применениях маточника, от которого стремились взять все, что возможно, на нем возникали различные дефекты, которые всегда сводятся к утрате части рельефа. Это в особенности характерно — для лицевого маточника, на котором было много тонких и хрупких деталей, расположенных порознь и поэтому вынужденных принимать непомерно большие нагрузки. Такие детали — ножки коня, хвост и повод, конец копья на копейках и сабля на денгах, одиноко стоящая буква под ногами коня — не выдерживали и одна за другой обламывались. Дефект передавался штемпелю, а от него всем сходившим с него монетам.

Штемпель тоже был не вечен. Повреждения его легко отличимы от повреждений маточника: если последний старея только теряет, то штемпель, наоборот, только приобретает. На его поверхности могли образоваться раковины, заплывали те или иные углубления, мастер мог подправить что-нибудь резцом и даже прибавить — и все немедленно передавалось монетам в виде наплывов или новых деталей. Даже ржавчина, поползшая по залежавшемуся без употребления штемпелю, оставляла на монетах характерную рябь.

Разобравшись в передаваемых монетам признаках старения орудий чеканки обоего рода, можно установить ход времени за рядом сменявших друг друга «генераций» штемпелей. В тех случаях, когда мы встречаем уже знакомое изображение в чеканке нового правления — а некоторые маточники переживали по несколько правлений, — наблюдения над возрастом штемпеля могут привести к интересным выводам. При наличии обильного монетного материала, обеспечивающего наблюдения достаточным количеством повторностей, исследование таких признаков может помочь и при распутывании «клубков» на схемах соотношений штемпелей.

Схема представляет своего рода скелет исторической систематизации монет и, если те или иные части его не всегда ясны, то рассмотренные выше частные признаки хода времени по большей части находят в ней свое место и помогают создать более полную и ясную картину. Но случается и другое — когда вполне очевидные несуразности в соотношениях штемпелей обличают анахроническое использование тех или иных имен в чеканке.

Наибольшую глубину и убедительность приобретает схема, когда на нее налагаются данные изучения веса монет. В свое время в метрологическом изучении интересующего нас раздела была допущена оплошность, которая долго сводила на нет все усилия: обилие материала порождало соблазн производить групповые взвешивания, выводя затем средний вес. В лучших случаях взвешивали одинаковые монеты, но бывало, что на чашку весов ложились даже любые одноименные монеты. Не удивительно, что здесь метрология прошла мимо интереснейших явлений.

Индивидуальное взвешивание десятков тысяч монет из кладов и обработка данных внутри групп, доведенная до каждого монетного типа, дали результаты, наиболее убедительно подтверждающие правильность показаний схемы, а в ряде случаев подсказывавших направление для ее расшифровки.

Новая систематизация монет определила и направление работы над письменными источниками. Иногда имело место настолько очевидное совпадение данных документов с систематизационной схемой, что снимались всякие сомнения в правильности предлагаемых решений. В других случаях показания монетного материала вынуждали ограничить или отвергнуть то или иное возможное толкование документа, в третьих — побуждали к тщательному текстологическому анализу.

Далеко не всегда те или иные «сигналы», подаваемые схемой, могут быть раскрыты и обоснованы какими-либо документами. Представлялось правильным отмечать и их, не настаивая на том или ином решении.

За прошедшие годы анализ технических признаков монет и соотношений штемпелей получил заметное применение в работах советских нумизматов. В интересующей нас области наибольшее значение имеет выполненная в Историческом музее А. С. Мельниковой систематизация монет правления Михаила Федоровича и так называемых русско-датских копеек 20-х гг. XVII в. (опубликованы в 1960 г.). В целом получила признание и систематизация монет 1534-1620 гг., породив и некоторые попытки улучшить ее.

Широкий круг проблем, возникавших отчасти в связи с работой над систематизацией монет, а отчасти уже вытекавших из нее, вел к постановке более широкой темы — исследования в целом денежного хозяйства русского государства и закономерностей денежного обращения. В ходе работы неоднократно возникали побочные разведки и исследования, в ряде случаев вылившиеся в отдельные публикации (3, 6, 7, 9-12). В 1960 г. дала первые результаты производившаяся в течение последних лет в сотрудничестве с В.Л. Яниным библиографическая работа в области русской и советской нумизматической литературы (15).

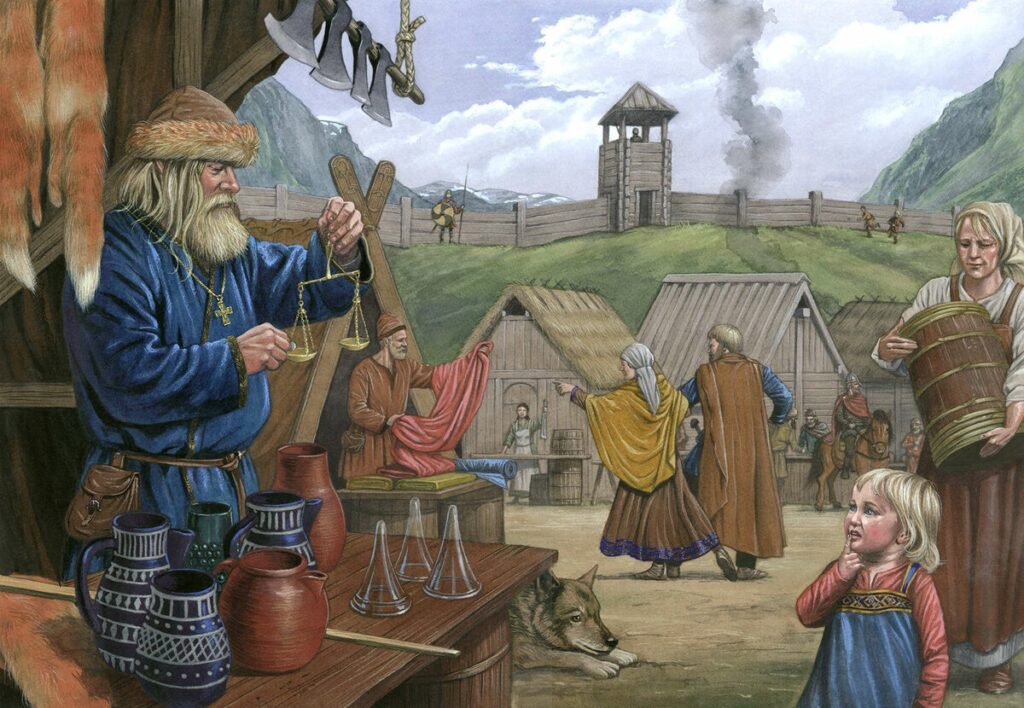

Принятая методика делала особенно важным всестороннее изучение истории и техники монетного производства XVI и XVII вв. Сюда же примыкают такие разделы, как важнейшая для допетровской России проблема монетного металла и организация монетного производства и денежного дела в стране, Главным регулятором производства монеты было поступление серебра из-за границы. Документы свидетельствуют, что в течение XVI в. основной формой ввозимого серебра-товара вместо слитков стали талеры множества государств Западной Европы, для которых вывоз монеты на Восток — в том числе и в Россию — стал торговой традицией. По-видимому, монетная форма серебра в известной мере удовлетворяла обе стороны: для экспортирующей страны имела экономический смысл «подработка» вывозимого сырья, а для ввозящей монетная форма давала известные гарантии важнейшего качества — высокого содержания серебра. «Торговая книга» явно отдает предпочтение ефимкам перед слитками, от которых можно ожидать всяких подвохов. Однако к концу XVI в. качественная разница талеров разных государств и разного времени (монета-товар шла не прямо с монетных дворов, а изымалась из обращения Западной Европы) стала довольно ощутимой.

Выгодность вывоза монеты в Россию для западноевропейских экспортеров убедительно подтверждается тем, что Английская компания, в силу английского законодательства не имевшая возможности вывозить английскую монету, заготовляла талеры на континенте, и это оправдывало себя. Попутно следует отметить, что в литературе крайне запутан вопрос о льготах, предоставлявшихся компании в XVI в. Они сводились лишь к разрешению заказывать денежным дворам переделку серебра в русскую монету на тех же условиях, на которых осуществлялись и заказы русских торговых людей, т. е. с полной оплатой пошлины. Это было ощутимой льготой, так как при отсутствии ее, иноземный купец мог получить необходимую ему для оборотов на внутреннем русском рынке монету только на том же рынке.

До польско-шведской интервенции начала XVII в. выпуск новой монеты и обновление ее запаса в обращении в значительной мере, если не в основном, находились в руках купечества, которое доставляло на денежные дворы огромные массы западного серебра для переделки в русскую монету в порядке индивидуальных заказов, опираясь на так называемое право свободной чеканки.

Эта роль купечества находит отражение в административной организации денежных дворов в XVI в., в управлении которыми участвовали его представители. Своеобразная организация производства в виде переделов, т. е. чередовавшихся с перерывами кратковременных периодов деятельности, приспосабливалась к особенностям притока серебра в страну.

Как пережиточное явление, вызываемое ролью частной инициативы в производстве монеты, даже еще в производстве начала XVI в. прослеживается изготовление монеты непременно из серебра, сданного заказчиком, который получал по весу (за исключением пошлины и угара) принесенный именно им металл. К древним временам восходит и взимание двух пошлин — «плавильной» и «золотничной» (1/48 веса серебра) — за плавку металла и за чеканку монеты. По этой же линии шло и самое первоначальное разделение труда на денежных дворах: «плавеж» всегда четко отделялся от чеканки. Разделение труда в самой чеканке монеты в начале XVII в. на периферийном Новгородском денежном дворе еще не существовало, тогда как в Москве в это время оно уже ощутимо.

Во время осуществления открывающей изучаемый период денежной реформы 1534-1535 гг. прекратилась чеканка монет в Твери. В стране осталось три денежных двора — Московский, Новгородский и Псковский. Даже одно только сравнение количества штемпелей указывает на постоянную преимущественную роль первого. Безотносительно к этому общее количество штемпелей тех или иных периодов служить показателем экономической активности.

К сожалению, сколько-нибудь значительных сведений фактического характера о Московском денежном дворе в XVI в. не имеется, но концом века датируется такой важный источник, как «Торговая книга». Ее раздел, посвященный серебру, отражает многие стороны деятельности Московского денежного двора. Единственное показание самих монет — большое разнообразие знаков на них в правление Грозного, сменяющееся единообразной маркировкой в начале правления Федора Ивановича, — допускает предположение, что в течение правления Грозного изживалась старая организационная форма монетного откупа. На уже существовавших в Новгороде и Пскове денежных дворах работали денежные мастера, оплачивавшиеся сдельно.

Вполне вероятно, что в Москве переработка серебра, принадлежавшего государству, была относительно более обширной, чем на периферийных, о работе которых можно составить определенное представление.

В Новгороде очень редкая чеканка «на государя» производилась мастерами бесплатно, тогда как заказы частных лиц и даже таких учреждений, как таможня, оплачивались пошлиной, покрывавшей производственные затраты и дававшей доход государству «Бухгалтерский анализ» записных книг Новгородского денежного двора 1611 г.— периода для Новгорода очень сложного, когда чуть не каждый новый передел происходил при новой власти, — позволил вскрыть злоупотребления в приходовании пошлины и фальсификацию отчетности. При этом оказалась полезной параллельная разработка частного вопроса о практической арифметике в России XVI-XVII вв. (6).

Вплоть до 40-х гг. XVII в. задачей плавки было не только придать серебру-сырью необходимую для превращения металла в проволоку форму слитков, но и очистить его от примесей. Существовало твердое убеждение, что копейки и денги чеканятся из чистого серебра. Практически серебряная копейка XVI и начала XVII вв. была самой высокопробной монетой в Европе, так как даже самые лучшие по качеству талеры подвергались «очистительной» плавке, во время которой, конечно, сжигалась с лигатурой и часть серебра. Рецептуру такой плавки («костяная плавь») позволяют уяснить некоторые поздние документы второй половины XVII в.

На денежных дворах практиковалась переработка время от времени в пользу государства производственных соров — размельченного шлака, мусора из рабочих помещений и т. п.

Вопрос о происхождении своеобразной русской техники чеканки выходит за пределы изучаемого периода. Здесь можно лишь сказать, что решение его упирается в полную неизученность техники чеканки монетных дворов Золотой Орды. Возможно, что высказывавшееся мною суждение о самостоятельном возникновении этой техники на Руси было несколько легковесным.

При изготовлении монеты из расплющенных обрезков проволоки несомненно страдала эстетическая сторона дела, но достигался и ряд бесспорных преимуществ. При подготовке монетных «доз» из калиброванного металла (проволоки) достаточно было выдержать заданную длину «чурок» (обрезков), чтобы вес монеты не обнаруживал больших колебаний. Это снимало сопровождающее чеканку «аль марко» почти неизбежное зло — выпадение из обращения сколько-нибудь тяжеловесной монеты. Кроме того, достигалось фактически полное превращение всего подготовленного металла в монеты, тогда как при чеканке на кружках до половины металла идет в отходы и требует повторного цикла переработки.

Выше приведены некоторые подробности, касающиеся основного инструмента денежных дворов — маточников и штемпелей. Следует отметить разницу в западноевропейской и русской производственной терминологии: при общей ассоциативной основе (мужское и женское начало), на Западе формирующее штемпель орудие было названо «патрицей» («матрицей» был штемпель), в России то же орудие назвали «маточником». Вопрос об употреблении маточника в русском монетном производстве получил дальнейшее развитие в Эрмитаже в выполненном М. П. Сотниковой исследовании монет XV в.

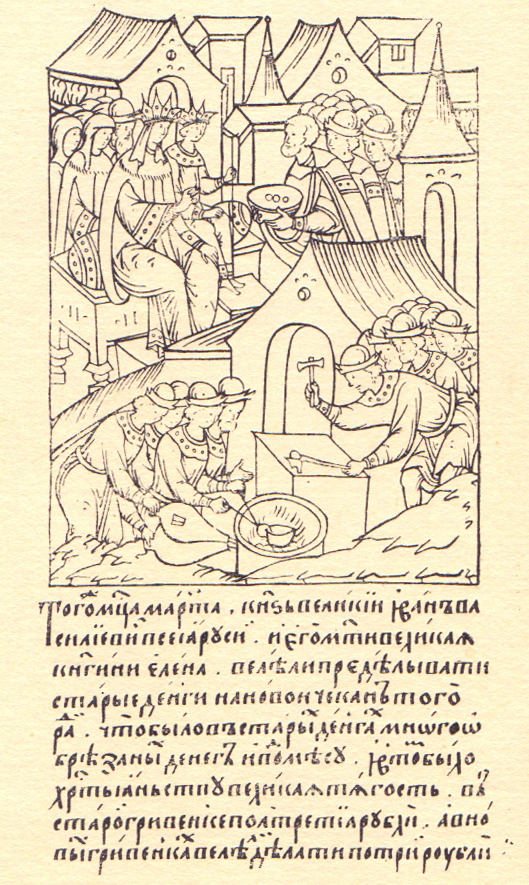

Денежная реформа Елены Глинской представляет классический образец коренной перестройки денежного хозяйства в условиях централизованного государства. Принципиально новое в ней очень своеобразно переплетается со старым, традиционным. Выше отмечалось, что фактические и хронологические представления об этой реформе еще недавно зиждились на тексте Софийской летописи, казавшемся наиболее последовательным и обстоятельным. С ним непосредственно связывалось и известное сообщение о казнях 1533 г.

Традиционное представление о денежниках как виновниках кризиса опиралось отчасти на тот же сборный текст Софийской летописи, в котором говорится о «злом примесе» в серебре, и на относящиеся ко времени Василия III и во многом неточные сообщения Герберштейна, который считал, что в Москве любой ювелир-серебряник мог бесконтрольно чеканить монету. Изучение состава кладов переходного предреформенного периода снимает напраслину с денежников и побуждает вдумчиво вчитаться в сообщение о казнях. Они производились в Москве, где монета действительно чеканилась, но никаких денежников не было и быть не могло в Костроме, Вологде или Ярославле. В то же время не названы как место казней ни Новгород, ни Псков.

Не денежники и не государство — по классическим схемам политической экономии были виновниками порчи монеты, а сами ее «потребители», занявшиеся ее «стрижкой». Отличной иллюстрацией этого, помимо кладов с обрезанными монетами, служит один Старицкий клад, удачно названный описавшим его А. К. Жизневским «corpus delicti»: он состоял из одних только срезанных с монет скобочек серебра. Изучая клады можно заметить, что обрезывание монеты захватило в наибольшей степени восточную часть страны и перекинулось и за ее границы — в Казанское ханство.

Изучение состава кладов времени реформы и первых лет после нее приводит к одному важному выводу: она была тщательно и заблаговременно подготовлена экономически, что позволило в самый короткий срок произвести полную замену огромной массы находившейся в обращении старой монеты, не вызвав большого противодействия, о чем можно судить по кладам запрещенной монеты — их совсем не так много, как можно было бы предполагать.

Фактически имел место не обмен, монеты по какому-либо паритету — что ввиду состояния старой монеты было даже невозможно, — а прием для переделки в новую монету демонетизованного серебра с удержанием установленных законом пошлин. Новая монетная стопа — 3 рубля в гривенке серебра — пришла на смену разрушенной кризисом стопе в 2,6 рубля. Реформа 1534-1535 гг. оставила в полной силе и узаконила право свободной чеканки, т. е. право любого владельца «сырого» серебра доставить его на денежный двор и потребовать переделать его в монету.

Наблюдения над монетным материалом и в особенности над .составом довольно многочисленных ранних кладов монет Ивана IV дают ведущую нить в анализе имеющихся сообщений о ходе реформы. Запись Софийской летописи оказалась конгломератом разновременных и, главное, «разноместных» сообщений, привлеченных из разных источников. Сопоставление всех имевшихся материалов позволило следующим образом восстановить «календарь» реформы.

- Выпуск в Москве первых монет 3-рублевой стопы наиболее раннего типа, т. е. денег с надписью «осподарь всея Руси» — апрель 1534 г.

- Выпуск «мечевых копеек» в Пскове — в первой половине 1534 г.

- Выпуск в Новгороде копеек-новгородок с надписью «князь великий и государь всея Руси» — 20 июня 1534 г.

- Выпуск в Москве таких же копеек — в том же году.

- «Заповедание» (запрещение) испорченной, т. е. обрезанной старой монеты: в Москве — в январе-феврале 1535 г., в Новгороде — 24 февраля 1535 г.

- Полное запрещение обращения старых дореформенных монет. Дата не может быть установлена, но оно произошло не позднее следующего, имевшего чисто местный характер этапа реформы.

- Начало чеканки в Москве монет нового типа — «на новый чекан», «на свое имя», т. е. денег с обозначением имени князя Ивана — март 1535 г.

- Позже, ближе к началу 40-х гг., — начало чеканки в Москве именных копеек.

Новая монетная система несла в себе немало признаков прошлого. В Пскове до 1547 г. продолжалась чеканка «мечевой копейки», т. е. монеты веса копейки, но с саблей в руке изображенного на ней князя. Переход к чеканке именных монет в Москве не повлек за собой перемен подобного рода в Новгороде — там продолжалась чеканка анонимных монет. Полная унификация монетной чеканки произошла только в 1547 г.

Изучение кладов лишает доверия очень многие даты, называемые в летописях, особенно в псковских. Проводившаяся в последние годы работа над кладами в Историческом музее (Н. Д. Мец и А. С. Мельникова) подтвердила на новом материале правильность ряда положений этого «календаря».

Хотя относящиеся непосредственно к реформе 1534-1535 гг. документы полностью обходят вопрос о медной монете, обращение пулов, по-видимому, в течение некоторого времени после реформы сохранялось и угасло окончательно лишь во второй половине XVI в. Не исключена возможность, что даже после реформы еще имела место их чеканка.

Денежная система 1534 г. собрала в себе три номинала, давно знакомых русскому денежному обращению: московскую денгу, чеканка которой и в дальнейшем производилась только в Москве, новгородку — монету двойного веса по отношению к денге, ранее чеканившуюся в Новгороде и Пскове, а после реформы и в Москве, и полушку, знакомую всем трем центрам: Москве — как половина денги, Новгороду и Пскову — как четверетца, т. е. четверть денги.

В чеканке младшего номинала системы начальная анонимность монет дольше всего оставалась в силе, вероятно, благодаря слабому изнашиванию штемпелей при чеканке этих крохотных монеток. В Новгороде чеканка полушек отмечена документами в последний раз в 1611 г., и она могла производиться только старыми штемпелями 1534 г. Ожили такие же старые штемпели и в чеканке полушек Михаила Федоровича в Москве. Такими же живучими оказались и лицевые штемпели московской денги.

Роль московского номинала, денги, в новой русской монетной системе очень своеобразна и замечательна: даже после того, как чеканка и обращение денги сошли на нет, она вплоть до петровского времени оставалась основной счетной единицей системы.

Вопросы русского денежного счета, подводившие к важной проблеме становления в нем десятичного принципа, получили освещение и в некоторых самостоятельных публикациях (6, 10, 11). Мне уже не раз приходилось высказывать простую, но иногда упускаемую из виду истину, что денежный счет есть часть общего счета, т. е. арифметики. Насколько органично входила денежная система XVI-XVII вв. в практическую арифметику того времени показывает систематическое использование денежного счета как своего рода переводного коэффициента при счислении сошных (третных и четвертных) дробей.

Одной из загадок нумизматики XVI в. долго оставалась невозможность разделить монеты Ивана IV московской и новгородской чеканки. Впрочем, четко опознаваемая линия новгородской чеканки обрывалась где-то еще на грани правлений Ивана III и Василия Ивановича — со времени появления «сабляниц», т. е. монет новгородского веса с именем московского государя.

Для всего времени Грозного легко опознавались только псковские копейки. О деятельности Московского и Новгородского денежных дворов в XVI в. имеется ряд свидетельств, но четко обозначенных монет их мы не знаем. Изучение монетных типов и соотношений штемпелей вскрыло наличие изолированных отдельных монетных типов (т. е. изолированных штемпельных пар) для периода княжения Грозного. Наряду с четкими «цепочками», образуемыми в те же годы штемпелями московских денег Грозного (они покрывают весь период княжения и уходят за 1547 г.) наличие только штемпельных пар, без всяких связок, для огромной по объему чеканки всех видов ранних копеек пока что не находит удовлетворительного объяснения. Во всяком случае, руководствуясь стилистическими признаками и наблюдениями над составом кладов, обнаруженных в разных частях страны, можно предположительно разделить эти монетные типы между Москвой и Новгородом, включая и наиболее ранние два типа с царским титулом в надписи.

В дальнейшем разнообразнейший набор монетных типов чеканки с царским титулом четко делится на две не связанных соотношениями штемпелей группы. Одна из них, значительно более мощная, может рассматриваться как московская. Она имеет особенно неблагодарную «круговую» схему соотношений штемпелей, так как множество ее штемпелей лицевой стороны объединяется только одним штемпелем с надписью. Вторая группа, как показывает состав кладов, существовала и развивалась одновременно с первой и, притом, дает вполне четкую «цепочку», что говорит скорее о двух производственных центрах с собственными организационными особенностями.

Имея в виду, что обе группы в стилистическом отношении не представляют сколько-нибудь существенных различий, можно думать, что в опальном Новгороде чеканка монеты во второй половине XVI в. производилась изготовленными в Москве штемпелями и, быть может, даже московскими денежниками. Это не было новостью для Новгорода: еще в чеканке «сабляниц» конца XV и начала XVI вв. по соотношениям штемпелей можно проследить, как «шершавая», угловая новгородская манера сперва на стороне с изображением, а затем и в надписи сменяется скорее всего московской «гладкописной» рукой.

Окончательное решение загадок этого периода, вероятно, может принести требующее большого терпения и времени сравнительное изучение кладов всего периода правления. За последние годы появились немногие подходящие для этого клады; Н. Д. Мец и А. С. Мельникова подтвердили правильность определения в схеме наиболее ранней монеты московского круга, а В.Л. Янину недавно удалось переставить на свое место еще один ранний монетный тип; но еще нет возможности проследить развитие второй группы и «синхронность» штемпелей обеих групп.

Остается бесспорным, что в самые последние годы правления Грозного и в первые годы Федора Ивановича Новгородский денежный двор не функционировал и возобновил работу только после мира с Швецией 1595 г. С 1596 г. начинаются «цепочки» новгородских штемпелей, по 1610 г. имевших обозначение даты выпуска.

За прошедшие годы не удалось продвинуться ни на шаг в вопросе о копейках Грозного, приписанных мною «немецкому мастеру». До сих пор не удалось встретить ни одну из этих очень редких монет в каком-либо кладе и тем самым наметить их границы во времени.

Исследование кладов времени Грозного привело к необходимости заняться денежным обращением в Поволжья перед падением Казанского ханства (7). Методологической особенностью этой разведки было то, что ее пришлось, по необходимости, строить в значительной мере на пережиточном позднем материале, в гораздо большей мере принадлежащем этнографии, чем нумизматике или археологии. Подражательная чеканка русской монеты, вызывавшаяся состоянием денежного рынка ханства, по-видимому, является фактом.

Соотношения штемпелей в московской и псковской чеканке и наблюдения над сохранностью маточников в чеканке Федора Ивановича впервые ставят нас перед ранее неведомым фактом позднего использования старых штемпелей, ранее выведенных из употребления.

Известны довольно редкие монеты, отчеканенные сочетанием наиболее раннего московского именного штемпеля Федора, на котором еще не было обозначено отчество царя, и лицевого, появившегося только при Борисе Годунове, даже не в первые годы его правления. Такое же явление наблюдается и среди монет псковской чеканки с именем Федора, где отчество отсутствовало в течение всей его чеканки. Здесь вторым был использован единственный в псковской чеканке датированный штемпель 1599 г., т. е. изготовленный заведомо после смерти Федора. Эти наблюдения позволяют вернуть доверие давно забытому тезису нумизматики XVIII в. о чеканке монет Федора Годунова. (Ему приписывались любые монеты Федора, на которых не было обозначено отчество царя.)

Совсем иное явление представляют не раз привлекавшие к себе внимание копейки с именем Федора Ивановича и загадочным знаком «ЯРс». Полная изолированность от других монет Федора, отсутствие их в кладах времени Годунова и Шуйского и вполне очевидные связи по штемпелям с чеканкой первых лет правления Михаила Федоровича, а также впервые изученный на большом материале вес этих монет убеждают, что штемпели их при жизни Федора Ивановича вообще не существовали. К ним и еще к некоторым монетам с именем Федора мы вернемся ниже.

При Федоре Ивановиче чеканка в Новгороде быстро приобрела широкий размах. Только первые именные штемпели ее пришли из Москвы. Возродилась новгородская местная школа резчиков штемпелей с характерным собственным стилем. Наличие дат на монетах Новгорода снимает многие трудности изучения, как только мы убеждаемся, что имеем дело с официальной, законной чеканкой. В таких случаях стоящие на новгородских монетах «даты строго соответствуют году их выпуска с денежного двора.

Новгородские монеты Бориса делятся на две раздельные линии. В писцовых книгах 1581-1582 и 1586 гг. имеется указание, что один из дворов на Большой Рогатицкой улице «взят» под денежный двор. Возможно, что в течение нескольких лет (около 1604-1605 гг.) одновременно со Старым денежным двором у Дворища функционировал и Рогатицкий денежный двор. В Пскове в правление Годунова чеканка уже производилась почти исключительно штемпелями новгородского и московского изготовления.

Монеты Василия Шуйского, или, точнее, монеты с именем Шуйского, как указывалось, давно привлекали к себе внимание вследствие весовой пестроты монет. Среди монет-новгородской чеканки имеются как безукоризненно выдержанные в нормах 3-рублевой стопы, так и пониженного веса, включая отдельный монетный тип, принадлежащий только 4-рублевой стопе.

Уже только изучение состава монет Таймырской находки, сложившейся где-то в Поморьи, выдвинуло соображение о значении «шведского рубежа», делившего страну с 1611 по 1617 г. В этом комплексе должны были присутствовать новгородские монеты, вышедшие в обращение лишь до 1611 г. Оказалось, что копейки от 1606 по 1610 г. включительно имеют вполне удовлетворительный вес; особенно замечательно, что среди монет 1610 г. нет ни одной легковесной, тогда как в других кладах они встречаются массами.

Более того, даже единственная новгородская копейка Владислава — точно так же, как и все известные экземпляры этой очень редкой монеты — имеет вес безукоризненный, тогда как московские монеты Владислава — только легковесные.

Записные книги Новгородского денежного двора за 1611 г., включающие и запись о единственном переделе, когда чеканились копейки Владислава, полностью подтверждают это наблюдение: в течение всего года, включая даже и последний передел, закончившийся уже при шведах, вес копейки оставался в Новгороде неизменным.

О московских монетах Шуйского уже и прежде было известно, что они сколько-нибудь серьезных отклонений от законного веса не обнаруживают. Изучение золотой чеканки Шуйского, начатой в 1610 г., позволило датировать ее штемпели, которыми чеканились и серебряные копейки, и убедиться, что последние в 1610 г. сохраняли законный вес. Следовательно, и в 1610 г. в Москве единственно законной оставалась 3-рублевая стопа.

Копейки Шуйского могли чеканиться в Пскове только до 1608 г., пока он не принял сторону Второго Самозванца. Изучение состояния псковских штемпелей Лжедмитрия делает довольно вероятной догадку о временном возобновлении чеканки ими монет после 1608 г. Попутно отметим, что в Таймырском кладе оказалась монета Дмитрия Ивановича ранее неизвестного типа, которую стоит запомнить на тот случай, если вдруг обнаружатся какие-либо указания на чеканку монеты в Тушине.

Изучение монет с именем Шуйского вводит нас в одну из главных тем, вытекавших из замечательного состава Таймырского клада; это сложный и многогранный вопрос о денежном хозяйстве и денежном обращении периода польско-шведской интервенции. Еще недавно в нумизматике он исчерпывался сведениями о московской и новгородской чеканке Владислава, так как все другие стороны его были «зашифрованы» и скрыты под выставлявшимися на монетах неверными «анахроническими» именами.

Одной из таких сторон является засвидетельствованная книгами 1611 г. «вольная» чеканка Новгорода. 2-й и 3-й переделы 1611 г. происходили после низвержения королевского наместника Салтыкова и до захвата города шведами. Поскольку чеканка по 3-рублевой стопе во время этих переделов не вызывает никаких сомнений, приходится признать, что она производилась возвращенными в производство прежними штемпелями Шуйского, вернее всего 1610 г.

В том же 1611 г. В Москве уже чеканилась легковесная монета. Сохранившаяся в течение 75 лет незыблемой 3-рублевая монетная стопа перестала существовать как только чеканка монеты оказалась в руках интервентов. Почин принадлежал польским панам, захватившим Москву. Сохранившиеся документы позволяют проследить, как начав чеканку по стопе в 3,6 рубля в гривенке, они в 1611 г. пришли к стопе 4-рублевой. В Новгороде же наместник короля оказался не в состоянии сломить существовавший на денежном дворе порядок; одновременно с чеканкой легковесных копеек Владислава в Москве, в Новгороде с 10 по 15 января было переделано в полновесную монету 3-рублевой стопы около 70 кг серебра.

Вес самих монет полностью согласуется с данными документов. Интересно отметить, что продолженная поляками чеканка золотых копеек в течение некоторого времени производилась в прежнем весе. Объяснить это можно тем, что старый вес составлял ровно 1/5 дуката и при выплате жалованья войскам это представляло известные удобства.

Теперь нам снова следует возвратиться в Новгород. Сравнительное изучение всех доступных кладов начала и первой половины XVII в. с полной очевидностью доказывает, что все новгородские легковесные копейки с именем Василия Шуйского вышли в обращение после захвата Города шведами. Индивидуальное взвешивание тысяч монет позволило установить вполне определенный круг легковесных монет; это чеканенные по стопе в 3,6 рубля копейки с обозначением на них 1610 г. (Такие же, но полновесные копейки выпускались в 1610 г., когда стоявшее на них имя соответствовало действительности, и в 1611 г. — во время 2 и 3 переделов, осуществленных освободившимся от власти королевского наместника городом.) Только по 4-рублевой стопе чеканились копейки лицевым штемпелем 1605 г. (времени Лжедмитрия) и одним из именных штемпелей Шуйского.

Опубликованные в 1890 г. К. И. Якубовым выдержки из записных книг Новгородского денежного двора за годы шведского владычества позволили с исключающей всякое сомнение точностью отнести копейки, чеканенные по стопе в 3,6 рубля, к шведской чеканке 1612-1614 гг., а копейки, битые штемпелем 1605 г., — к чеканке 1615-1617 гг. Соотношения штемпелей подсказывают также, что в 1617 г. именной штемпель Шуйского шведы заменили новым, с именем Михаила Федоровича.

Выполненное А. С. Мельниковой исследование соотношений штемпелей новгородской чеканки сняло мое предположение об уничтожении или увозе штемпелей в 1617 г., но вместе с тем оно подтвердило факт чеканки шведами монет с именем Михаила, проследив выход шведских штемпелей в русскую государственную чеканку 1617 г. Совсем недавно удалось обнаружить в эрмитажном собрании наиболее поздние из новгородских датированных монет — копейки Михаила РКЕ — 1617 г. (на схеме А. С. Мельниковой не отражены). Эти монеты усиливают убежденность в том, что чеканка штемпелем 1605 г. после освобождения Новгорода была невозможна.

А. С. Мельникова внесла еще одну поправку, доказав, что одна пара штемпелей, признанная мною тоже шведской, в действительности относится к так называемой русско-датской чеканке, развернувшейся не ранее 1619 г. С моей стороны было неосмотрительным не проверить свою догадку относительно этого монетного типа на составе кладов.

Выше упоминалось несколько типов анахронических легковесных монет с именем Федора Ивановича. Еще при первом знакомстве с Таймырским кладом бросалась в глаза удивительная сохранность многих десятков этих монет рядом с основательно потертыми и сглаженными от длительного употребления другими монетами с этим именем. Вес монет со знаком «ЯРс» точно соответствовал стопе 3,6 рубля, знакомой нам по польской и шведской чеканке. Монеты еще одного типа в том же кладе, тоже уходящего по штемпельным связям в чекан Михаила Федоровича, выдержаны в весе 4-рублевой стопы, к которой интервенты перешли позже.

Известный с 1915 г. документ о закрытии в 1613 г. денежного двора в Ярославле, впервые неудачно интерпретированный с позиций нумизматики А. А. Ильиным, получил убедительное истолкование в системе соотношений штемпелей этих монет и позволил прочитать новую страницу в истории борьбы Народного ополчения 1612—1613 гг.

Выбор имени для чеканки монет ополчения так же понятен, как чеканка 1611 г. в Новгороде штемпелями Шуйского. Федор Иванович был для руководителей ополчения последним «прирожденным государем», после которого началась смута.

Изучение состояния псковских штемпелей Федора Ивановича и веса отчеканенных ими монет обнаружило, что там, где начинается последняя «генерация» маточника, ломается и безупречный ранее вес и начинается стопа в 3,6 рубля. Возможно поэтому, что и Псков, примкнув к ополчению, вернулся в чеканке к штемпелям Федора Ивановича.

А. С. Мельниковой, исследовавшей большой монетный материал кладов времени Михаила Федоровича, а до нее В. Л. Янину на таком же кладовом материале удалось заметно развить схему соотношений штемпелей монет ополчения, установив некоторые дополнительные типы этой чеканки, многие дополнительные связи, и шире проследить выход штемпелей в раннюю чеканку Михаила Федоровича.

Можно согласиться с мнением В. Л. Янина и А. С. Мельниковой о чеканке монет ополчения по 4-рублевой стопе не только в Ярославле, но и еще в каком-то центре, поскольку две группы монет ополчения не смыкаются. В пользу этого могла бы говорить и заметная разница в стиле и в качестве исполнения между бесспорно ярославскими штемпелями и штемпелем со знаком «М». Но, пожалуй, правильнее было бы искать такой второй центр, начавший чеканку еще штемпелями с именем Федора Ивановича и тоже доставивший свои штемпели в Москву после прекращения чеканки, где-то во «втором эшелоне» ополчения, а не в самой Москве. Слишком уж захудалый, «провинциальный» характер у этих монет для старейшего центра русского монетного производства. К тому же хоть какие-то следы работавшего на поляков денежного двора должны были оставаться в Москве. Если есть все основания верить знаку «ЯРс», то привычный знак «М» или «Мо» могли поставить на штемпеле где угодно.

Значение разностороннего опыта денежного дела периода интервенции для дальнейшего развития денежного хозяйства русского государства очень велико. Как чеканка интервентов, так и ополчения имели особые организационные формы, сняв на время право свободной чеканки и отдавая в руки власти все стороны производства. Изменение монетной стопы переводило в разряд сырья старую монету; неизмеримо возрастали претензии к доходности чеканки и т. д. Этот опыт вполне ощутим в первом известном нам «программном» документе московского правительства, касающемся денежного хозяйства — указе о восстановлении Новгородского денежного двора.

Начатая в Историческом музее А. С. Мельниковой систематизационная работа над монетами Михаила Федоровича с самого начала была в поле моего зрения. Было нецелесообразно дублировать ее или ожидать ее окончания — на очереди была работа над обзорным очерком истории русской монетной системы (11). Следовало определенным образом ограничить использование монетного материала в части систематизации и метрологии, введя в действие другие возможности исследования. Гораздо более обильный археографический материал предоставлял более широкие возможности, чем прежде.

И. И. Кауфман особенно далеко ушел от исторической действительности излагая ход «реформы Михаила Федоровича», которой вовсе не было, как не было и какого-либо «заповедания» старой монеты. Длительное ее обращение составляет одну из наиболее характерных черт денежного хозяйства первой половины XVII в. Старая копейка на время превратилась во что-то вроде дополнительного номинала, близкого по ценности к 3 денгам. Даже поздняя редакция «Торговой книги» показывает, что ценностное различие старой и новой копейки вполне осознавалось.

Такой же характерной чертой является и начавшееся ограничение права свободной чеканки методами «экономического принуждения»; анализ упомянутого выше указа о возобновлении чеканки в Новгороде показывает, что отношения между денежным двором и владельцами серебра строились теперь таким образом, что последним уже выгоднее было продавать серебро, чем переделывать в монету на основе заказа.

По-видимому, в прямой связи с сокращением свободной чеканки находится не замечавшаяся другими исследователями ликвидация обоих периферийных денежных дворов — Новгородского и Псковского. Судя по соотношениям штемпелей (на схеме, составленной А. С. Мельниковой), это произошло не позднее конца 30-х гг. Пока что единственным источником хотя бы косвенным образом освещающим этот факт, являются неопубликованные расходные книги Псковского денежного двора. Первые их записи 1656 г. рассказывают о восстановлении давно опустевшего двора.

А. С. Мельникова выполнила интересное исследование частного вопроса о «корелках» (название которых лучше связывать не с Карелией, а с городом Корелой) — монете так называемой русско- датской чеканки. В ходе обсуждения вопроса об одном из монетных типов, в свое время побудившем В. JI. Янина выдвинуть предположение о чеканке 1613 г. в Ростове Великом, было выдвинуто удовлетворившее обе стороны объяснение знака «Р» и повышенного веса этих монет как знака датского королевского минцмейстера (I. Post) на монетах, чеканенных из серебра талерной пробы, потому и более тяжелых, чем копейки.

Наиболее интересной и важной задачей для рассматриваемого периода было уловить момент отказа в чеканке от «чистого серебра» и переход к пробе «против ефимка». «Чистое серебро» оставалось в силе во время отмеченной впервые С. Б. Веселовским перемены в весе рубля в 1626 г. и во время переговоров с Польшей 1636 г.; оно же фигурирует и в записках Олеария (1639), финансовому опыту которого вполне можно доверять. Прямо о пробе «против ефимка» документы свидетельствуют очень поздно. Двигаясь от этих упоминаний в обратном направлении, мы обнаруживаем новую пробу во всех тех случаях, когда упоминается о выходе из ефимка 64 копеек, так как вес 64 копеек и равен весу ефимка. Так мы доходим до самого начала 50-гг. и искомая перемена ограничивается во времени в пределах 40-х гг.

Обращение к выборочному исследованию пробы монетного металла (с десятикратной повторностью, исключающей случайные показания) очень облегчило «выход на цель» и позволило довольно точно выявить время этой важной реформы, непосредственно предшествовавшей реформам середины столетия. Только В. Н. Берх еще в 1831 г. глухо упомянул о введении «нового рубля» в 1648 г., но после него этот момент не привлекал внимания исследователей. Именно здесь и начинается счет на 64 копейки в талере.

Основным содержанием реформы 1648 или 1649 гг. были переход от чеканки из «чистого серебра» к металлу «ефимочной чистоты» и окончательная ликвидация права свободной чеканки. В самой непосредственной связи с этим находится установление в 1649 г. «серебряной монополии» — исключительного права государства на приобретение всего ввозимого из-за границы серебра. С этого времени пополнение запаса монеты в обращении стало делом государства.

В связи с постепенным ограничением права свободной чеканки и полной отменой его особый интерес представляет динамика закупочных цен на серебро-сырье, т. е. ефимки, как до реформы 1648-1649 гг., так и после нее. Несмотря на несколько снижений веса копейки и даже на ухудшение ее пробы, эти цены росли медленнее, чем можно было ожидать. Роль государства в регулировании цен и сдерживании их роста несомненна. Следует отметить как прямой результат установления монополии государства в закупке серебра, что в течение всей второй половины XVII в., вплоть до раннего петровского времени, установленная в 1648 г. цена талера оставалась незыблемой.

Располагая совсем немногими русскими кладами западноевропейских монет было вполне естественно заинтересоваться обильными кладами Украины, заодно углубляясь и в специфические проблемы ее денежного обращения, без чего исследование денежного обращения и денежного хозяйства русского государства всего XVII в., а в особенности его середины и второй половины, представляется совершенно невозможным.

Новый взгляд на реформу 1654 г. как на начинание, непосредственно вытекавшее из воссоединения Украины с Россией, был впервые кратко сформулирован в упомянутом выше очерке (11). Только вековые недоразумения с датировкой реформы Алексея Михайловича в исторической литературе могли так долго скрывать от нас полное совпадение во времени воссоединения и первого этапа реформы.

В момент воссоединения денежное обращение русского государства и Украины настолько различались, а русская монетная система даже независимо от возникших перед нею новых задач была настолько отсталой и несовершенной, что как только вставал вопрос о ближайшем будущем государства в области экономики, на первый план выступал и вопрос о будущем денежном обращении Украины и всего государства в целом. Основной платежной единицей на Украине был талер, опиравшийся на развитую систему младших номиналов польского денежного обращения.

Талер, прежде знакомый России только как форма монетного сырья, и стал основной единицей системы 1654 г. Чтобы обосновать выдвинутое положение в специальном исследовании прежде всего требовалось привести в возможную ясность монетный фонд реформы. Подготовленный на базе несравненного эрмитажного собрания сводный каталог талеров, участвовавших в русском денежном обращении 1654-1659 гг. в виде перечеканенных рублевиков (1654) и контрамаркированных «ефимков с признаком» (1655), охватил более тысячи монет (14). Талеры более чем 100 монетных дворов Западной Европы получили в 1655 г. московскую метку, чтобы затем уйти в обращение. Систематизация этого материала по государственному и хронологическому признакам выдвинула много новых наблюдений в области контактов между Россией и государствами Западной Европы. Вполне объясним научный интерес, вызванный этим изданием у нумизматов Западной Европы.

Концентрация материала позволила выделить и проанализировать ставшую заметной группу монет с фальшивыми клеймами, которые можно считать современными эмиссии ефимков, тем более что и документы 50-х гг. свидетельствуют, что в то время существовали опасения такой подделки.

Топографическая сводка кладов с ефимками свидетельствует о заметной роли последних в обращении Украины. Уже после выхода книги новый материал, в том числе и один новый клад с Витебщины, подтвердил высказанное предположение об участии ефимков и в обращении Белоруссии. Установлены редкие случаи возвращения меченых талеров в европейское обращение.

Монетный материал времени реформ 1654-1663 гг. представляет довольно много дополнительных возможностей датировки его, содержащихся как в нем самом, так и в документах. Отсутствие четкой периодизации реформы делало наиболее необходимым восстановить ее «календарь». Приходится сказать, что то, что достигнуто путем кропотливого исследования, полностью подтверждает изложение хода реформы всего на полутора страничках старого и давно забытого труда Ф. Ф. Шуберта (1857 г.).

Для исследования начального периода реформы наибольшую пользу принесло привлечение высокодостоверных по своей литературной специфике записок Павла Алеппского и донесений шведских резидентов в Москве, в особенности экономической справки и писем Родеса. Особую ценность представляют несколько его ранее неизвестных писем, опубликованных в 1919 г. по «Соловьевскому списку» в Новгороде. В свете этих документов и записки Котошихина стали гораздо более внятными, получив то, чего им более всего недоставало — хронологию.

Подготовка к денежной реформе началась в январе 1654 г. В течение первой половины года в обращение вышла новая серия монет, для которых была даже изменена композиция традиционного изображения; на них же впервые появляется и только что родившийся «малороссийский» титул царя. В обращении в 1654 г. находились монеты трех родов: 1) оставленные в законном обращении полноценные старые копейки; 2) новые крупные серебряные монеты — рублевик-талер и полуполтина (чертвертной обрубок талера), обе неполноценные, так как талер соответствовал по содержанию серебра 64 копейкам, а не рублю; 3) медные монеты — полтина и еще несколько номиналов до гроша (2 копейки) включительно, не имевшие реальной ценности знаки денег.

Соседство в обращении полноценных и неполноценных серебряных монет и «медных ефимков» — полтин — быстро привело к нежелательным явлениям в обращении и к отказу в начале следующего 1655 г. от оказавшейся несостоятельной системы. Основное содержание этой перемены — возвращение к единой метрологии старой серебряной копейки, т. е. к старому полноценному серебряному рублю. Талеры были оставлены в обращении рядом с серебряными копейками, но уже в новом виде. Талер с контрамаркой получил оценку, соответствовавшую содержанию в нем серебра — 64 копейки, а ранее вышедшие в обращение рубли 1654 г. уравнялись в цене с клеймеными ефимками. Неполноценной осталась только серебряная полуполтина, подобно билонной монете. Чеканка медных полтин прекратилась еще в 1654 г., после чего выпускались лишь алтыны и гроши. Медные знаки стали знаками восстановленного единого полновесного серебряного рубля. Впрочем, эта роль удавалась им очень недолго . . .

Интересно отметить, что «правильная» и вполне понятная оценка ефимка в 64 копейки почему-то особенно часто «инкриминировалась» правительству Алексея Михайловича, как наиболее тяжкое доказательство самого неумеренного корыстолюбия. Вероятно, тут сыграла роль несуразная цена неклейменого ефимка, названная Котошихиным. Но рассказ последнего в контексте позволяет заключить, что речь идет вовсе не о закупочной, а о «штрафной» цене для ефимков, вопреки закону не получивших клейма. В западноевропейской литературе ефимки тоже неосновательно описываются всегда как «Nothmünze».

В конце 1655 г. крайнее напряжение бюджета в связи с задачами ведения войны привело к максимальному увеличению эксплуатации медной чеканки. Оставив безуспешные попытки создать развитую систему разменных монет разных достоинств, правительство впервые начало чеканку медных «проволочных» копеек. Московского денежного двора оказалось недостаточно и из небытия были вызваны Новгородский и Псковский дворы, а, по-видимому, в следующем году был открыт еще один новый — во взятой у шведов крепости Кукенойс.

Поскольку известно, что Кукенойс сразу после взятия был переименован в Царевичев Дмитриев городок, а попросту, вероятно, назывался «Царевичевым», есть все основания отнести к чеканке Кукенойсского денежного двора давно известные медные копейки, со знаком под конем «ЦА». Все другие копейки имеют ясные обозначения трех русских денежных дворов (не считая некоторых типов со знаком — точкой).

После перехода к сдерживаемой только материальными ресурсами чеканке «проволочных» копеек, кое-как державшаяся как нечто единое система 1655 г. быстро распадается. Фактически складываются два различных вида обращения денег с постоянно падающей «курсовой» ценностью медных копеек. Относительно серебряного обращения важно отметить, что выпуск клейменых талеров закончился самое позднее в начале 1656 г. и запас их, следовательно, не пополнялся, тогда как чеканка серебряной копейки вне всякого сомнения продолжалась, и не только в Москве, но даже й в Новгороде.

В начале 1659 г. крупные серебряные монеты 1654 и 1655 гг. были выкуплены у населения. Можно считать, что решение изъять ефимки было подсказано тем ходом дел, который наметился на Украине после смерти Богдана Хмельницкого, трезвым признанием неудачи реформы и сознанием необходимости рано или поздно вернуться к оставленной в 1654 г. системе серебряной копейки. Выкуп ефимков дал скромные результаты, так как он мог быть проведен только на старой территории русского государства — большое количество талеров с клеймами 1655 г. было безвозвратно поглощено украинским рынком и надолго осталось там в обращении на равных условиях с другими талерами.

По всей вероятности, изымаемая крупная серебряная монета сразу же переделывалась в копейки и чеканка их не прекращалась и далее, вплоть до 1663 г., когда пришел конец обращению медных копеек. Таким образом, ни одна из перемен, происходивших в течение 1654-1663 гг., не исключала из обращения серебряную копейку, у нее лишь появлялись различные спутники, рано или поздно сходившие с круга.

Состояние русского денежного обращения перед 1663 г. породило совершенно оторванный от русской действительности того времени «идеальный» проект монетной системы для Русского государства Юрия Крижанича, отражавший его представления о денежном хозяйстве многих государств Европы с их «общим рынком» золотой и полноценной серебряной монеты, но вовсе не учитывавший основную особенность и беду русского денежного хозяйства — отсутствие собственного монетного металла.

В литературе обычно отмечается, что употребление медной монеты было запрещено в сибирской торговле, но упускается из виду опубликованный еще в XVIII в. документ, из которого следует, что в 1658 г. обращение медных копеек было распространено и на Сибирь.

Среди русских нумизматических памятников XVII в. давно известны «золотые копейки» Алексея Михайловича — проволочные монетки весом около 85 мг, т. е. в 1/4 червонца, несущие на себе ту же дату, что и крупные серебряные монеты 1654 г., но обозначенную арабскими цифрами. Они наименее редки среди русских золотых XVII в, в отличие от других редко бывают проколоты, а по наличию даты представляют такое же исключение, как среди серебряных — монеты 1654 и 1655 гг. Все это вместе взятое способно привести к логическому заключению, что реформа 1654 г. предусматривала и золотое обращение, тем более, что несколько поздних украинских летописей дружно утверждают о платежном применении «золотых копеек», прямо ставя их в один ряд с другими русскими монетами 50-х гг. Однако эти золотые никакого отношения к денежной системе 1654 г. не имеют, хотя и причастны самым непосредственным образом к событиям эпохи воссоединения.

Выше отмечалось, что в русской нумизматической литературе по большей части не делалось различия между золотыми и серебряной ходячей монетой даже в тех случаях, когда предметом исследования была наградная функция золотых. Не существовало, и достаточно отчетливого представления о золотых, так часто фигурирующих под самыми различными «монетными» названиями во многих русских документах XVI-XVII вв., равно как и о роли золота в русской экономике этого времени вообще. Поэтому обращение к вопросу о золотых вполне естественно в кругу исследований, посвященных проблемам денежного хозяйства Русского государства.

Для золота еще в большей степени, чем для серебра, монетная форма была основной товарной формой на русском рынке. «Торговая книга» прямо свидетельствует, что золото поступало на этот рынок как товар и оставалось на нем в том же качестве. Лишь «денежная» функция накопления не отнималась у него, и то она ощутима в самой ограниченной мере.

Подобно многим импортным товарам, золото несло с собою на русский рынок собственную систему измерения, т. е. метрологию; различные названия тех или иных западноевропейских золотых монет стали русскими метрологическими понятиями, выражая лишь определенный вес золота в монетовидной форме. Таким образом, название «угорский» (т. е. «венгерский») утратило какую бы то ни было национально-государственную окраску и соответствовало любой золотой монете, где бы она ни была отчеканена — только бы вес ее соответствовал норме «угорского». Метрологическим понятием был в первой половине и середине XVI в. «корабельник», а после него и «португал». «Португалами» и «угорскими» стали и золотые московской чеканки.

Наиболее ранний образец русского золотого, чеканенного в норме угорского, имеет даже и обличье последнего, полностью повторяя его композицию; только надпись на нем русская. Он относится приблизительно к 1480 г. Немного раньше, в 1469 г., упоминается впервые и золотая «жалованая» денга Ивана III. Судя по сохранившимся документам, в начале чеканки угорского в России имелось в виду реальное платежное применение, но в дальнейшем любые золотые, как «угорского» строя, так и русские, выступают только в роли почетного знака пожалования за ратные подвиги, если не считать обрядовое применение их при царских венчаниях, да еще вотивные приношения их к иконам.

В XVI в. государственный институт пожалования золотыми вполне сложился, а в документах всего XVII в. можно проследить деятельность Разряда в этой области во всех тонкостях, начиная от заготовки знаков пожалования и кончая раздачей и отчетностью. Два основных принципа определяли военно-наградное дело: признание достигнутого в войне успеха ратным подвигом всего воинского коллектива, откуда вытекает массовость награждений, и именно в этом смысле равенство любых знаков «государева пожалования», поскольку «номинал» награды определялся лишь социальной принадлежностью награждаемого, а не степенью его личного участия в достигнутых успехах.

К системе португалов и угорских различной кратности, служивших наградами для командной верхушки, в роли массовых наград младшего разряда примыкала золотая чеканка по русским «серебряным» метрологическим нормам, т. е. чеканка из золота копеек и денег в весе серебряных монет, а как самые низшие степени наград — позолоченные «золотые» — обыкновенные ходячие монеты. Но угорские и португалы при ближайшем рассмотрении оказываются тоже знаками русской чеканки.

Богатая коллекция русских золотых XV — XVII вв. в Эрмитаже позволила проследить шаг за шагом развитие золотой чеканки на основе метрологии угорского. Кружками для чеканки часто служили иностранные монеты, но специальное назначение золотых не могло ограничиться имевшимся набором европейских номиналов и приходилось чеканить знаки самой причудливой кратности, как например 1/4, 2/3, 3/4, 11/2, 21/2 угорских и т. п.

Нумизматическое исследование и систематизация дали надежную ведущую нить, чтобы разобраться в сложной номенклатуре упоминаемых в многочисленных документах золотых — в летописях, актах, разрядных книгах и т. п. Нельзя отрицать полностью ограниченное применение в качестве наград в первой половине XVI в. иностранных монет — корабельников или португалов, но можно считать, что с середины XVI в. любые упоминания иностранных номиналов имеют в виду только почетные знаки русской чеканки. При огромных масштабах награждений «золотой передел» на Московском денежном дворе стал таким же обыденным делом, как и серебряный.

Удалось проследить во всех подробностях и огромную наградную операцию 1654 г., когда было решено наградить каждого казака войска Богдана Хмельницкого «московским золотым» в 1/4 угорского. Для этой цели в общей сложности было отчеканено от 75 до 100 тысяч знаков, не считая знаков высшего достоинства для старшины. Золотой португал для гетмана был отчеканен датированным штемпелем рублевика 1654 г., на котором находился новый титул царя, включавший упоминание Малой России. Следует отметить, что награждение простых казаков знаком в угорского было произведено в отступление от любых норм русского наградного дела, где в подобном случае обошлись бы позолоченными денгами или копейками.

В результате просчетов и разного рода непредвиденных обстоятельств награждение казаков с соблюдением всех норм московского наградного дела — со «спрашиванием о здоровьи», «милостивым словом» от имени государя и т. д. — распространилось лишь на несколько десятков тысяч казаков, посланного под Смоленск в помощь царскому войску отряда нежинского полковника И. Золотаренко. Прибывший с золотыми в Фастовский лагерь гетмана московский дворянин Протасьев застал там такое количество народу, что с привезенным им количеством золотых начинать награждение было невозможно: против этого восстала старшина, опасавшаяся проявлений недовольства со стороны обделенных. По согласованию с царем, Протасьев ограничился объявлением войску царской милости и оставил до случая золотые у гетмана. Дальнейшая участь их по-настоящему остается неизвестной, и не исключена возможность даже и платежного их использования (12).

В посвященном золотым специальном исследовании (16) прослеживается развитие русского наградного дела в последней четверти XVII в., когда наметились некоторые изменения, предрешавшие тот характер, какой оно приобрело в армии Петра. Созданная Петром I наградная солдатская медаль во второй половине XVIII в. проложила себе первые тропки в военно-наградное дело немногих европейских государств, а со времени наполеоновских войн стала всеобщим достоянием.

Неудачный исход реформ 1654 и 1655 гг. привел к восстановлению системы серебряной копейки в том виде, в каком она существовала в 1653 г. Нельзя зарекаться, что систематизация монет Алексея Михайловича и Федора Алексеевича, когда она будет выполнена, не откроет перед нами какие-нибудь не замеченные до сих пор явления. Представило бы интерес по составу кладов второй половины XVII в. проследить хронологию поддельных копеек с именем Михаила Федоровича, поскольку можно не сомневаться, что в течение всего XVII в. фальшивомонетчики должны были предпочитать его имя.

Большой интерес представляет засвидетельствованная Кильбургером в 70-х гг. удивительная циркуляция серебряных копеек, которые в качестве товара вывозились с Украины в Данциг, чтобы затем вернуться в Россию через Архангельск вполне легальным путем, поскольку Кильбургер пользовался таможенными книгами, т. е. списками заявленных таможенным властям товаров. «Выталкивание» копейки из украинского обращения является своеобразным свидетельством состояния этого обращения и происходивших в нем процессов в послереформенный период.

Вопрос о денежном обращении Украины реформа 1654 г. не решила. После восстановления старых экономических связей с торговыми центрами Западной Европы в новых условиях государственной принадлежности Украины талеры снова стали приливать в ее обращение, подобно тому, как поступали они для целей монетного производства в Москву, но в условиях упрочения экономики Украины этот приток был недостаточен. Особенно же трудное положение сложилось в части привычной населению средней и мелкой «рыночной» разменной монеты. Сама Польша в это время переживала кризис денежного обращения. Лишенный восполняющего притока мелкой монеты украинский рынок переживал наибольшие трудности в этой области, обходясь, в основном, только старым запасом. Своеобразным свидетельством кризисного состояния денежного обращения Украины последней четверти XVII в. служит вирш чернеца Климентия «О оскудиниях в сие время грошових», в котором подмечены многие характерные черты этого обращения, в частности и усиленное образование сокровищ, что вполне подтверждается многочисленными находками кладов.

Несколько раз — каждый раз по инициативе украинского «уряда» — возникал вопрос о чеканке специальной монеты привычного для населения Украины типа; русское правительство шло на это, по-видимому, очень неохотно. Начатая только в 1686 г. чеканка в Севске сразу же была прекращена и. больше не возобновлялась. В обращение попало совершенно ничтожное количество севских чехов.

Состояние украинского денежного рынка было, несомненно, одной из главных побудительных причин для денежной реформы Петра I.

В чисто нумизматическом плане, вероятно, следовало бы довести исследование денежного обращения русского государства XVI-XVII вв. — «царского периода», который можно было бы называть периодом серебряной копейки — до того дня 1718 г., когда в последний раз чеканились ставшие совсем крохотными — «как березовый лист на Егория» — серебряные проволочные копейки, а штемпели их были навсегда уничтожены к радости Петра, искренне ненавидевшего «старые вши». Но изучая закономерности денежного обращения, представляется наиболее правильным сделать остановку за 70-ми гг. перед кризисным периодом сеченых денег и кожаных жеребьев, выходом из которого явилась реформа Петра I.

Опубликованные работы по теме диссертации.

- Классификация русских монет XVI и начала XVII вв. (Тезисы диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук) Л., 1947.

- Денежная казна (Таймырская монетная находка). В сб. «Исторический памятник русского арктического мореплавания XVII века». Л. — М., 1951.

- Счетные жетоны. Там же.

- Виницкий клад. Из истории денег в России в период польско-шведской интервенции начала XVII в. Известия Карело-Финского филиала АН СССР, № 2, Петрозаводск, 1961.

- Анализ технических данных в нумизматике. КСИИМК АН СССР, № 39, 1991.

- Происхождение и история русских счетов. В сб.: «Историко-математические исследования», вып. V, М., 1952.

- Денежное обращение на территории Поволжья в первой половине XVI в. И так называемые мордовки. В сб. «Советская археология», XXI, 1954.

- Денежное обращение в Московском государстве с 1533 по 1617 г. МИА СССР, № 44, 1955.

- Очерки по истории русской нумизматики. «Нумизматический сборник» (Труды ГИМ, вып. XXV), М., 1955.

- Алтын в русской денежной системе. КСИИМК АН СССР, № 66, 1956.

- Русская монетная система. Историко-нумизматический очерк. Пособие для учителя. Учпедгиз, 1-е издание 1957, 2-е изд. 1960.

- Русские государственные награды в войске Б. Хмельницкого 1654 г. «Сообщения Государственного Эрмитажа», № XIV, 1958.

- Денежное хозяйство Русского государства в середине XVII в. и реформы 1654-1663 гг. Археографический ежегодник за 1959 г. М., 1960.

- Талеры в русском денежном обращении 1654-1659 гг. (Сводный каталог ефимков). Л., 1960.

- Советская нумизматика. Библиографический указатель 1917-1958. Нумизматика и эпиграфика, т., II, М., 1960. Совместно с В. Л. Яниным.

- «Золотые» — воинские награды в допетровской Руси. «Труды Государственного Эрмитажа», т. IV., 1961.

*Цветные иллюстрации дополнены позже.

И.Г. Спасский. Денежное хозяйство Русского государства в XVI и XVII вв. Ленинград, 1961 г.

Обобщающий доклад по работам, представленным в качестве диссертации на

соискание ученой степени доктора исторических наук:

1. Денежное обращение в Московском государстве с 1533 по 1617 гг.;

2. Денежное хозяйство русского государства в середине XVII в. 1654-1663 гг.;

3. Талеры в русском денежном обращении 1654-1659 гг. (сводный каталог ефимков);

4. «Золотые» — воинские награды в допетровской Руси.