Костромской узел

Князь Юрий Долгорукий (младший сын Владимира Мономаха), безусловно, – одна из ключевых фигур в русской истории. Желая привлечь в свои владения как можно больше славян с юго-запада Руси, он даже выдавал переселенцам немалые ссуды, а крестьяне получали статус вольных земледельцев. Недаром князь считается основателем многих замечательных русских городов, среди них: Переславль-Залесский, Городец, Звенигород, Дмитров… Наконец, он известен, как основатель Москвы, где в 1147 году встречал своего союзника, Святослава Ольговича. А в 1152 году, через пять лет после той знаменательной встречи, князь Юрий Долгорукий основал очередной город – Кострому…

В западной части Костромы расположен Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. Там был обнаружен летописный свод, названный по месту изначального хранения – Ипатьевская летопись. И в ней впервые упомянута Москва, как запись о встрече в «Москове» Ростово-суздальского князя Юрия Долгорукого с его союзником Новгород-северским князем Святославом Ольговичем: «Приди ко мнѣ брате въ Московъ. Ст҃ославъ же ѣха къ нему съ дѣтѧтемъ своимъ Ѡлгомъ». Это случилось в день «Пятка на Похвалу Богородицы» 6655 года (4 апреля 1147 года от Рождества Христова).

1612 год. Россия истерзана Смутой и оккупантами…

В кельях Ипатьевского монастыря с осени того года укрывались от преследования польско-литовских отрядов юный боярин Михаил Романов и его мать, инокиня Марфа (в миру Ксения Иоанновна).

В августе Второе народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и князя Пожарского разбило армию Речи Посполитой, а к ноябрю Москва была уже полностью очищена от польских и литовских интервентов. Но Россия, раздираемая анархией, остро нуждалась в законном правителе…

21 февраля 1613 года Земский избирательный собор в Москве утвердил восхождение на престол 16-летнего Михаила Фёдоровича Романова-Юрьева и установление в России династии Романовых. Сам Михаил Фёдорович в это время всё ещё укрывался в монастыре под Костромой.

13 марта 1613 года в Ипатьевский монастырь из Москвы прибыло посольство Земского собора во главе с архиепископом рязанским Феодоритом, келарем Троице-Сергиева монастыря Авраамием Палициным и боярином Фёдором Шереметевым. На следующий день в Троицком соборе Ипатьевского монастыря был совершён торжественный обряд призвания на царство Михаила Романова. После некоторых колебаний юный боярин дал согласие.

11 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось венчание Михаила Фёдоровича Романова на царство. Это положило конец Смутному времени.

Бывает, так начнёшь углубляться в историю, и вдруг невольно подумается: «Чудны дела Твои, Господи!» Как же получилось, что удивительная цепь событий просто невероятный образом связала правителей разных эпох, златоглавую столицу, небольшой уездный город и даже названия пристанищ: основатель Москвы вскоре основал и Кострому, где возник Ипатьевский монастырь, в котором нашлась древняя летопись с первым упоминанием о Москве и началась новая династия, последний представитель которой закончит свои дни в Ипатьевском доме…

Мероприятия

В 1913 году в Российской Империи прошли самые грандиозные празднества за всю её историю. И немудрено: юбилейная цифра для правящей династии вышла настолько величава, кругла и «дородна», что было бы грех поскупиться на торжества. Тем более, в своё время Пётр Великий умудрился вообще пропустить 100-летие Дома Романовых, видимо, в силу занятости (хотя Полтавскую баталию отмечал ежегодно). А на 200-летие династии Император Александр I по уважительной причине был занят заграничным походом против войск Наполеона. Однако, спустя столетие, Государь Николай II исправил положение и подготовился к новой годовщине основательно.

Ещё за три года до начала торжеств был образован «Комитет для устройства празднования трехсотлетия царствующего Дома Романовых». Также подготовлены «Высочайший манифест» и «Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату». Если Манифест, по сути, представлял стандартный торжественный текст: переполненный патетикой исторический обзор на три прошедших века, то Указ Сенату – это серьёзно проработанный 27-страничный документ о жаловании монарших милостей. Были затронуты самые разные сферы жизнедеятельности граждан. Указ предписывал: образование специальных благотворительных фондов, предоставление льгот и пособий, повышение пенсий госслужащим, прощение ссуд, недоимок, взысканий и штрафов, смягчение наказания и даже помилование преступникам, и прочая, прочая… Детально, по пунктам, с конкретикой, а где надо – с оговорками: кому, за что и сколько.

Высочайше утверждённым «Церемониалом» была назначена дата юбилея: 21 февраля – день, когда Земский собор утвердил Михаила Романова на царство. Для страны этот день объявлялся неприсутственным (выходным). Во всех храмах и церквях Российской Империи должны были пройти торжественные литургии, а после них благодарственные молебны с возглашением «многая лета» Государю Николаю Александровичу и всему Царствующему Дому…

Санкт-Петербург.

21 февраля 1913 года. 8 часов утра: двадцать один пушечный выстрел в Петропавловской крепости возвестил о начале торжеств.

В 11-ом часу утра торжественную литургию в Казанском соборе возглавил специально приглашённый на торжества Патриарх Антиохийский и всего Востока – «Его Божественное Блаженство, Патриарх Великого Божия града Антиохии, Сирии, Аравии, Киликии, Иверии, Месопотамии и всего Востока» – Григорий IV. Одновременно с православным служением, в столице за Императора молились иудеи в Большой хоральной синагоге, мусульмане в Соборной мечети, правда, ещё недостроенной и неосвящённой, и даже буддисты в их, тоже незаконченном и неосвящённом храме «Дацан Гунзэчойнэй» в Старой Деревне. Безусловно, общая показательная молитва должна была объединить все народы Империи в искренней любви к своему Государю.

Императорская семья прибыла из Зимнего дворца в Казанский собор уже после литургии, к молебну. По пути следования «высочайшего поезда» были выстроены войска и курсанты военных учебных заведений. За сотней императорского конвоя следовал открытый экипаж с Государем Николаем II и наследником, цесаревичем Алексеем, за ними – запряжённая четвёркой лошадей парадная карета с императрицами: вдовствующей, Марией Фёдоровной, и действующей, Александрой Фёдоровной, далее шла четырёхместная карета с принцессами и великими княжнами. Замыкала «высочайший поезд» другая сотня конвоя. Императора с семьёй у входа в собор встретили Патриарх Антиохийский и всего Востока Григорий IV и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (Богоявленский). Перед молебном протодиакон прочёл «Высочайший манифест» о юбилее. Служение опять возглавил Григорий IV. Примечательно, что Патриарх всего Востока был родом из Ливана и читал Евангелие на арабском языке. Так что служба вышла несколько разноязыкой. Наконец, протодиакон возгласил «многие лета» их императорским величествам и всему царствующему дому – войска, выстроенные снаружи, дружно вскинули руки, отдавая честь, и одновременно начался торжественный трезвон колоколов всех церквей Петербурга, сдобренный салютом из пушек Петропавловской крепости…

В три часа пополудни в Николаевском зале Зимнего дворца началась церемония принесения поздравлений: от всех придворных чинов, фрейлин, камер-фрейлин, Сената, Государственного Совета, генералитета, министров, членов Государственной Думы и прочих сановных лиц.

22 февраля Император принимал поздравления рангом ниже: от представителей дворянства и городов. После них – от зарубежных дипломатов. Вечером в Мариинском театре прошла опера «Жизнь за царя», где арию Сусанина пел сам Федор Шаляпин, а во втором акте, в знаменитой мазурке, выступила Матильда Кшесинская.

23 февраля в Зимнем дворце напоследок были собраны волостные старшины, а также представители сельского и инородческого населения Империи (свыше двухсот человек). После высочайшего приёма им был дан обед. Вечером Царская семья отправилась на бал Дворянского собрания, куда собралось более трех тысяч приглашённых.

24 февраля пришлось на Прощеное воскресенье. Торжества в Санкт-Петербурге завершились «грандиозным парадным обеденным столом» в Зимнем дворце. Меню было «древнерусское», а обслуживающие официанты в русских кафтанах под старину…

После столичных торжеств Царская семья отправилась в длительное путешествие по местам, связанным с историей их рода: Псков, Владимир, Нижний Новгород. Далее – плавание на пароходе в Кострому, где боярин Михаил Романов дал согласие на царство (практически, то место, откуда пошла династия). Затем Царская семья со свитой отправились в Ярославль, и уже оттуда на императорском поезде прибыли в Ростов…

Заключительные торжества состоялись в Москве с 24 по 27 мая:

Опять Кострома: закладка памятника, обед с оркестром

19 мая 1913 года императорская флотилия, в составе которой были пароходы «Царь Михаил Фёдорович» и «Межень» с царской семьёй на борту, прибыла в «колыбель Династии Романовых» – Кострому…

За безопасность проведения торжеств и лично Царской семьи отвечал Владимир Фёдорович Джунковский (1865-1938), бывший московский губернатор (1905-1913), а теперь товарищ министра внутренних дел и командующий Отдельным корпусом жандармов (1913-1915). Естественно, он по должности был обязан находиться подле Государя на всех мероприятиях. Позже многие моменты Джунковский подробно и ярко описал в своих «Воспоминаниях».

Прибытие:

«Наступило 19 мая. С самого раннего утра началось в Костроме необычайное движение — целыми густыми толпами стал стекаться народ к берегу Волги, и уже к 8 часам утра весь берег представлял собой море голов. Все спуски к реке и даже реки Кострома и Муравьёвка кишели плотами, наполненными народом. Наконец, показалась царская флотилия, раздался салют с батареи на Городищенской высоте, загудели колокола, громкое потрясающее «ура» огласило воздух. Подошла к Костроме «Межень», на которой развевался царский штандарт, направляясь к особой царской пристани у Ипатьевского монастыря».

Джунковский В.Ф. «Воспоминания»

Государь Николай II в мундире Эриванского полка сошёл на берег…

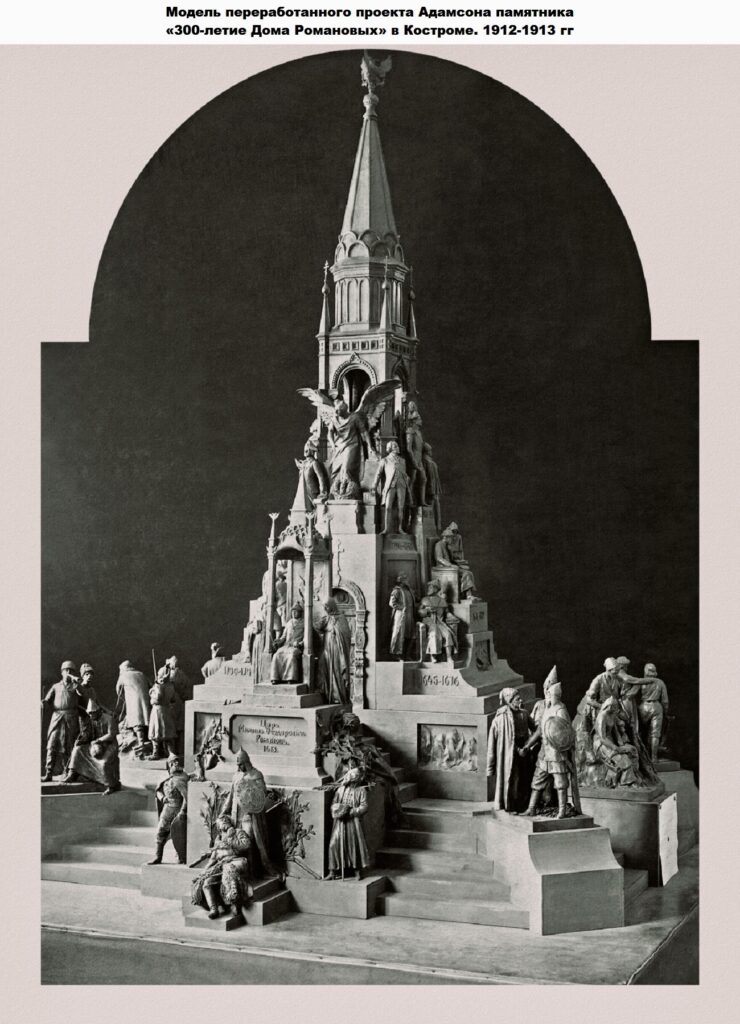

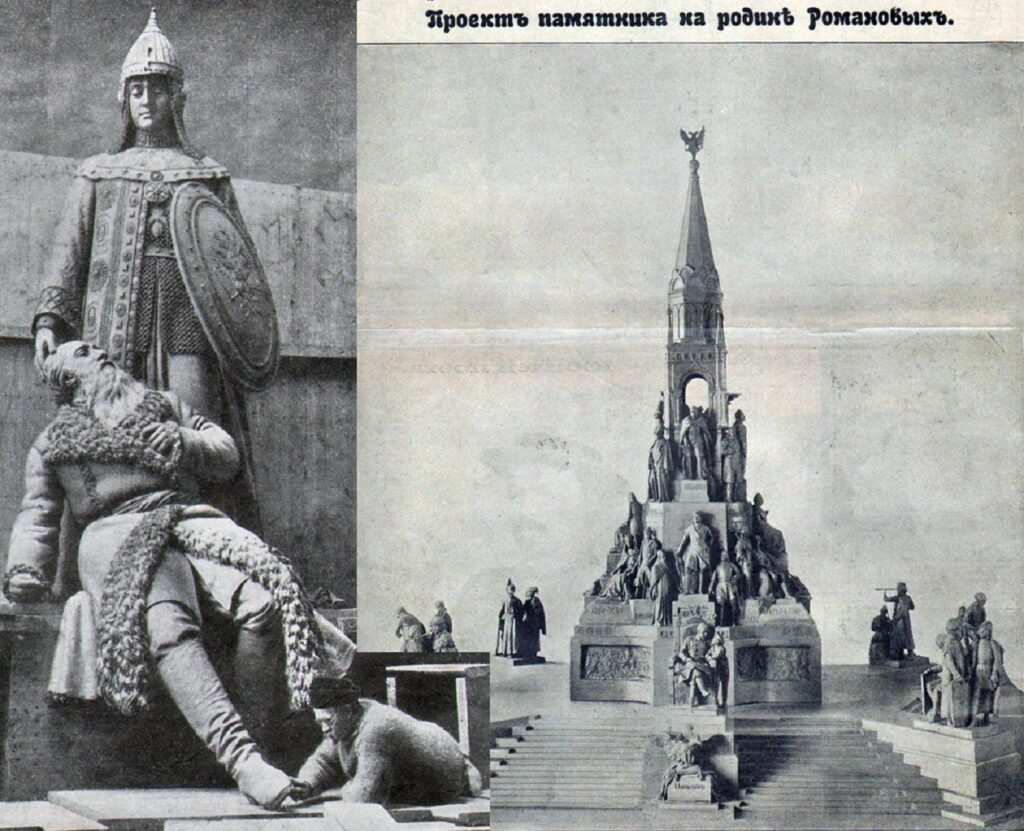

Из всех подготовленных мероприятий стоит выделить, пожалуй, самое важное: закладку грандиозного памятника «300-летие Дома Романовых».

Церемония закладки памятника 20 мая 1913 года, на второй день пребывания Николая II в Костроме:

«…За крестным ходом шли Государь в форме своего Эриванского полка, императрица, великие княжны, прочие особы Императорского Дома.

По вступлении на помост началось молебствие, после чего, по водоосвящении, протодиакон Померанцев, громко, на всю площадь, прочел надпись, вырезанную на закладной доске. После этого на фундамент памятника поднялся архиепископ Тихон, за ним Государь. Председатель комитета поднёс Его Величеству на блюде юбилейный рубль, и Государь, а за ним и все высочайшие особы опустили монеты в чашку, архиепископ же Тихон, окропив святой водой закладную доску, покрыл ею чашку, после чего рабочие залили доску цементом. Затем председатель поднёс Государю именной кирпич, окропленный святой водой, а строитель — молоток и помог уложить кирпич. Таким же образом положили кирпичи Государыня, прочие особы царской фамилии и другие лица».

Джунковский В.Ф. «Воспоминания»

Памятник по проекту эстонского скульптора Амандуса Хейнриха Адамсона должен был представлять собой масштабное сооружение общей высотой 36 метров: грандиозный каменный пьедестал, в виде ступенчатой башни, увенчанный многоярусным шатром с двухглавым орлом наверху. Первоначально его должны были украшать 26 бронзовых фигур: одна из них представляла аллегорический образ России, другие 17 – российских правителей из династии Романовых (за исключением многострадального Иоанна Антоновича) и ещё 8 – выдающихся людей, связанных с эпохой правления Романовых. Но потом добавили ещё две важные фигуры, которые изначально задумывалось поместить в виде барельефа: непосредственно Императора Николая II и наследника Алексея, доведя таким образом общее количество фигур до 28. Интересно, что одним из выдающихся людей для памятника был выбран боярин Борис Иванович Морозов (1590-1661), воспитатель «тишайшего» Царя Алексея Михайловича (1645-1676). В русской истории этот жадный боярин остался, как один из главных виновников «Соляного бунта» 1648 года, вспыхнувшего из-за вводимых им непомерных цен на жизненно важную в то время соль. После подавления бунта влияние высокородного негодяя, готового ради прибыли буквально извести народ под корень, заметно снизилось при дворе, но всё равно Морозов остался у Царя в фаворитах. Как видим, у Царской семьи свои предпочтения в выборе героев.

Первая мировая война притормозила работы по возведению памятника. Хотя к 1916 году пьедестал был почти готов, а из 28 предполагавшихся бронзовых фигур 20 были отлиты и доставлены в Кострому (две из них даже успели установить, остальные пока оставались в ящиках). Однако после Февральской революции 1917 года работы были прекращены. К 1 мая 1918 года строительные леса убрали, на вершине недостроенного постамента установили мачту с красным флагом и назвали сие сооружение: «памятник Свободы». А в 1928 году новая власть уже окончательно показала свои предпочтения в выборе героев, когда на оригинальный усечённый царский пьедестал была водружена… бетонная фигура Ленина. К началу 1980-х годов бетон заметно раскрошился, отчего вождь мирового пролетариата предстал перед народом в непрезентабельном виде. Тогда в 1982 году бетонного Ильича сменили на бронзового. Задуманный оригинальный памятник образца 1913 года остался лишь в виде макета, а жуткий образчик разностилицы – со «свежим» Ильичом на царском постаменте – стоит в Костроме и по сей день.

Но вернёмся в 1913 год. Главный жандарм Империи очень трогательно описал встречу Государя Николая II с костромичами.

Сразу отметим, упомянутые в тексте белопашцы – уникальное сословие крестьян: они владели собственной землёй, не платили податей и повинностей и освобождались от рекрутского набора. Это были потомки Ивана Сусанина и Богдана Сабинина. Такие исключительные права им были дарованы ещё царём Михаилом Фёдоровичем за подвиг их знаменитого предка – Сусанина. А его зять, Богдан Сабинин лично предупредил боярина Михаила Фёдоровича Романова о грозившей ему опасности, чтобы тот смог укрыться в Ипатьевском монастыре.

Итак, в саду губернаторского дома Государь принимал должностных лиц и депутации:

«В глубине сада тянулся обширный навес, под которым за накрытыми столами стояли все волостные старшины губернии во главе с белопашцами, потомками Сусанина и Сабинина. Тут же была и депутация крестьян-хуторян.

Государь обходил собравшихся, беседуя со многими в отдельности. От имени хуторян крестьянин Зотов сказал благодарственное слово Государю.

Поблагодарив хуторян, Государь приблизился к белопашцам и волостным старшинам. Среди белопашцев выделялся унтер-офицер Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка Сабинин, прямой потомок Богдана Сабинина и Ивана Сусанина (по дочери его).

Один из волостных старшин, поднося Государю хлеб-соль с двумя ассистентами, обратился к Государю с речью, но от волнения не мог произнести ни слова. Он начал: «Ваше Императорское Величество… — И замолчал, подыскивая слова, затем опять: — Ваше Императорское Величество. — Опять молчание. — Ваше Императорское Величество», — сказал он в третий раз. Прямо жалко было на него смотреть. Государь удивительно ласково улыбнулся и сказал ему: «Что же ты ещё мне скажешь?» Очевидно, ободренный ласковым тоном Государя и его добрым взглядом, старшина воскликнул: «Ура Вашему Императорскому Величеству!» и подал хлеб-соль. Государь со словами «Вот и хорошо» взял за плечи несчастного растерявшегося старшину и поцеловал его три раза. У многих старшин на глазах появились слезы, все были растроганы этой сценой».

Джунковский В.Ф. «Воспоминания»

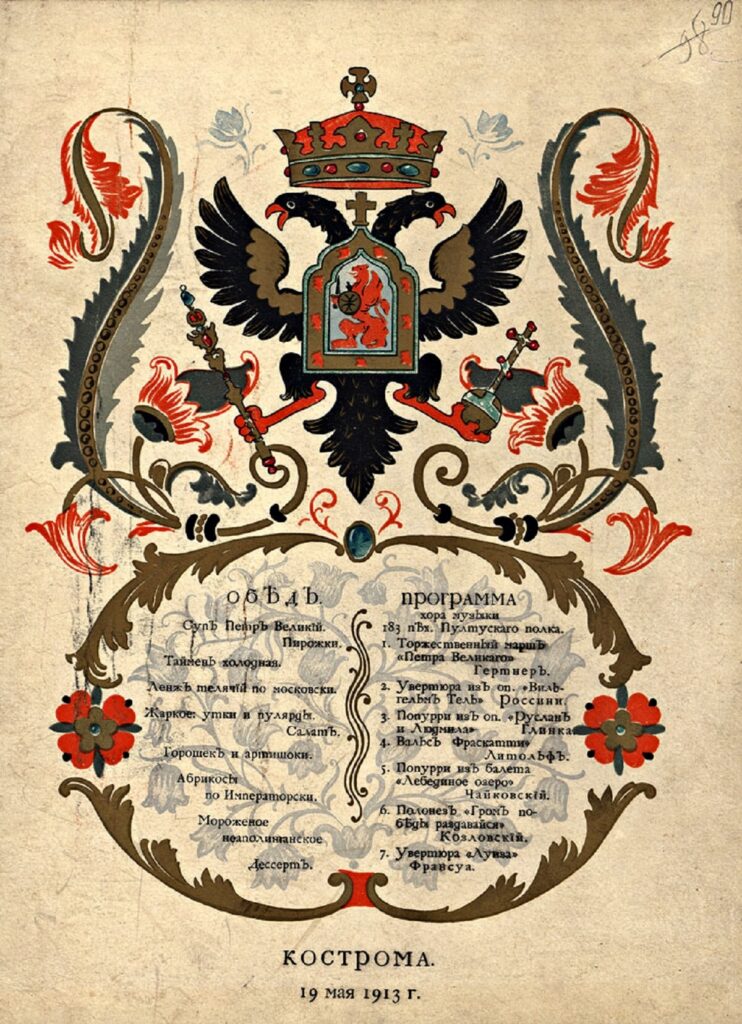

Один из любопытнейших документов, оставшихся от тех событий: роскошно отпечатанное МЕНЮ торжественного обеда в честь 300-летия Дома Романовых, данного для высочайших гостей. Старорусский стиль в оформлении меню безупречно соединён с современностью той поры. Обилие золотой краски на рисунках и вставках подчёркивает торжественность момента. Причудливый орнамент в качестве фона добавляет некой сказочности событию. Печать выполнена на самом высоком уровне методом хромолитографии. Это когда для нанесения каждого цвета применялась отдельная печатная форма.

Парадный обед состоялся на пароходе «Царь Михаил Фёдорович» в 8 часов вечера первого дня пребывания Государя в Костроме, 19 мая.

Помимо оформления, не меньший интерес вызывает и содержимое МЕНЮ. Попробуем разобрать блюда по пунктам, хотя бы теоретически. Ведь нас там не было…

Итак, «обѣдъ», позиция первая: «Суп Пётр Великий. Пирожки».

Оставим пирожки, а вот оригинальный рецепт XVIII века действительно любимого Петром Великим супа, пошагово:

- Хвост осетрины отварить в кипятке, смешанном с шампанским;

- В полученный бульон добавить кашу из перетёртых шампиньонов, моркови, лука, петрушки, окуня и угря;

- Сюда же переложить тефтели из фазана;

- Приправить суп мускатным орехом, лавровым листом, гвоздикой, лимонным соком и анчоусами.

Суп варится 1 час, затем процеживается. Блюдо подаётся вместе с отварной спаржей. Что ж, недурно! Похоже на уху с грибами и птицей. Только вкус гораздо богаче из-за необычности совмещения многих ингредиентов.

Позиция вторая: «Таймень холодная».

Таймень – самый крупный представитель семейства лососёвых. Если осётр считается «царь-рыбой», то некоторые знатоки окрестили тайменя «речным львом» из-за крупных размеров и силы. Как и в прочих лососёвых рыбах, в нём почти нет костей, мясо очень нежное, бледно-розового цвета. Так что вкусно его приготовить, тем более, опытному шеф-повару, не составит труда. В качестве холодной закуски на том обеде мог быть подан либо в жареном, либо в варёном виде.

Позиция третья: «Ленж телячий по-московски».

«Ленж»… Всё-таки любят у нас коверкать иностранные слова. Особенно французские. Это как «дорогой друг» – «шер ами» (cher ami) превратился в обыкновенного «шаромыжника», так и «язык» – «лёнг» (langue) стал вдруг «ленжем». Теперь понятно: «Язык телячий по-московски»… Тогда долго-долго варим язык, остужаем, очищаем от кожи, нарезаем и слегка обжариваем (солим и перчим по вкусу). Затем прокладываем нарезку тонкими ломтиками варёного картофеля и обжаренных грибов, сверху заливаем густым сметанным соусом и запекаем – это и есть: классика «по-московски». Можно подавать с отварным горошком или украсить зеленью. Блюдо, правда, считается трактирным, грубоватым. Но при умелой готовке – обязательно будет вкусно! Думается, тому высокому обеду телячий «ленж» добавил нотку «народности».

Позиция четвёртая: «Жаркое: утки и пулярды. Салат».

Насчёт салата фантазии заведут куда угодно, а вот жаркое можно охарактеризовать.

Утиное мясо, включая грудку, имеет тёмно-коричневый цвет. Очень жирное, но оттого сочное. У него насыщенный, слегка сладковатым вкус.

Пулярда (от французского poularde), или пулярка – выращенная особым образом, чрезмерно откормленная и кастрированная молодая курица. Отчего почти не двигается и не несёт яиц, а только быстро набирает вес. Мясо пулярды очень нежное и сочное. Однако, также как и мясо утки, слишком жирное и калорийное. В то время наличие у мяса именно этих качеств являлось основным критерием изысканности блюда. Теперь уже на любителя.

Позиция пятая: «Горошек и артишоки».

Без конкретного рецепта вкус этого блюда уж точно не определить. С горошком более-менее ясно, а вот артишок… Это многолетнее растение, близкий родственник чертополоха. И только лишь кулинары упорно считают его «овощем», хотя артишок им не является. В пищу идёт не корень или плод, даже не цветок, а нераспустившаяся почка. Нераскрытый бутон из-за своих чешуек напоминает кедровую шишку. В процессе созревания зелёные чешуйки покрываются фиолетовым налётом. Бутоны могут достигать 20-ти сантиметров в диаметре (уже небольшой кочан). Главное, не прозевать – успеть использовать незрелый плод, иначе он станет несъедобен. В зависимости от способа приготовления вкус артишока сильно варьируется: от грецкого ореха (в сыром виде) до кабачка (в тушёном). Любопытное блюдо!

Позиция шестая: «Абрикосы по-Императорски».

Вариантов масса, и все неинтересны. Даже гадать не будем. В любом случае, молодые княжны и наследник должны были остаться довольны.

Заключительная позиция – седьмая: «Мороженое неаполитанское, Десерт».

Здесь всё ясно: неаполитанское – это мороженое из трёх сортов, в виде отдельных частей, спрессованных вместе. Сорта могут меняться. Правда, есть щекотливый момент: Неаполь, как и вся Италия, не имеют отношения к созданию мороженого «три в одном», ведь оно было изобретено… в немецких землях! Шеф-повар Прусского королевского двора Луи Фердинанд Юнгиус в 1839 году опубликовал свой оригинальный рецепт. И мы даже знаем его название: «Fürst-Pückler-Eis»! Подмена случилась во второй половине XIX века. Производителями мороженого в Европе и США в большинстве своём были итальянцы. А цвета итальянского флага (зелёный, белый, красный) совпали с цветами популярного тогда набора «три в одном»: фисташковое, ванильное, вишнёвое. Одни заметили сходство, другие подхватили – так и разнеслось. Стандартом же стало сочетание шоколадного, ванильного, клубничного. И вот теперь царские особы на парадном обеде, думая, что вкушают «неаполитанское мороженое», ели вариацию Fürst-Pückler-Eis…

Но Царской семье и высоким гостям не суждено было спокойно насладиться трапезой… В правой части содержания МЕНЮ сообщается: «ПРОГРАММА хора музыки 183 пѣх. Пултускаго полка».

В 1910 году 172-й резервный полк прибыл в Кострому. После слияния с двумя батальонами, он обрёл новое название, благодаря месту бывшей дислокации в польском городке Пултуск: 183 пехотный Пултуский полк. И началось…

В Костромской губернии так уж сложилось, что военные оркестры развили там необычайно бурную деятельность: игра в парках, садах, на катках, благотворительных балах, танцевальных вечерах – всё проходило с их участием. Даже музыкальное сопровождение немых фильмов. И Пултуский пехотный полк решил не отставать от других.

Известно, что в декабре 1912 года духовой оркестр Пултуского полка впервые выступил в чайной «Попечительства о народной трезвости» на Молочной горе. Эта «чайная» слыла одним из самых злачных мест в городе (потому и взята в кавычки). Пултусцы неоднократно возвращались туда играть. Настоящий прорыв у оркестра случился в 1913 году, когда он сопровождал показ исторических кинолент на экране «Современного театра»: эпического полотна «Трёхсотлетие царствующего Дома Романовых» и фильма производства 1905 года «Русско-японская война». А уже после визита царя – свежую масштабную киноленту 1913 года «Покорение Кавказа». Отточив своё мастерство в злачных местах и на кинопоказах, оркестр 183 пехотного Пултуского полка был подготовлен сыграть для высоких гостей.

Но когда видишь, что они играли перед царственными особами: «Увертюра из оперы «Вильгельм Телль», «Попурри из оперы «Руслан и Людмила», «Попурри из балета «Лебединое озеро»… Если увертюру Россини, даже превращённую в напористый военный марш, ещё можно проглотить, то слушать выразительные музыкальные полотна Глинки и Чайковского в исполнении бравых полковых тапёров – аппетит отобьёт напрочь! Хотя кому как: Государь потом лично посетил полк, благодарил за службу…

В Первую Мировую войну Пултуский полк вошёл в состав XXV армейского корпуса 5-й армии Юго-Западного фронта. Первый же бой, в котором полк принял участие, закончился для него плачевно: 12 августа 1914 года полк в составе корпуса был направлен для поддержки 4-й армии; на следующий день, у польского города Замостье, корпус наткнулся на 4-ю армию… только Австро-Венгерскую 4-ю армию генерала Ауффенберга; в неравном бою с противником корпус был разбит и отступил, командир Пултуского полка (с 1909 года) полковник Дмитрий Павлович Малеев попал в плен… Интересно, часто ли в плену он вспоминал свою встречу с Государем? И вспоминал ли вообще? По возвращении из плена в 1918 году мужественный полковник Малеев добровольно вступил в ряды РККА. Занимался преподавательской работой. Арестован и расстрелян в Харькове в 1938 году, на целых двадцать лет пережив Государя…

20 мая 1913 года, визит Государя Николая II в Кострому близился к завершению:

«В 8 часов вечера вновь на пароходе «Царь Михаил Федорович», как и накануне, состоялся парадный обед, а ночью, провожаемые народными кликами, Их Величества отбыли вверх по Волге в Ярославль. Кострома в это время блистала огнями, колокола всех церквей гудели».

Джунковский В.Ф. «Воспоминания»

В память Юбилея

Юбилейная дата включала в себя не только службы, парады, приёмы и народные гуляния. Возводились памятники, даже храмы и ротонды. Мало что уцелело в советский период. Но, например, Феодоровский собор в Санкт-Петербурге, воздвигнутый в память 300-летия Дома Романовых, стоит до сих пор. И как бы кощунственно не звучало, пьедестал «памятника Ленину» в Костроме – тоже оригинальная часть первоначального царского монумента. Притом, весомая часть.

К торжествам была учреждена медаль, выпущены монеты, марки, открытки, жетоны, предметы домашнего обихода: бокалы, скатерти, головные платки, броши, украшенные двуглавым орлом и цифрой «300». Перечислить и показать всё нет никакой возможности. Ведь подавляющее большинство юбилейной продукции, заполонившей Империю, делалась частными мастерскими, в том числе, очень мелкими, не преминувшими воспользоваться таким выгодным моментом. Отметим тогда наиболее значимые предметы, выпущенные к царскому юбилею на государственном уровне.

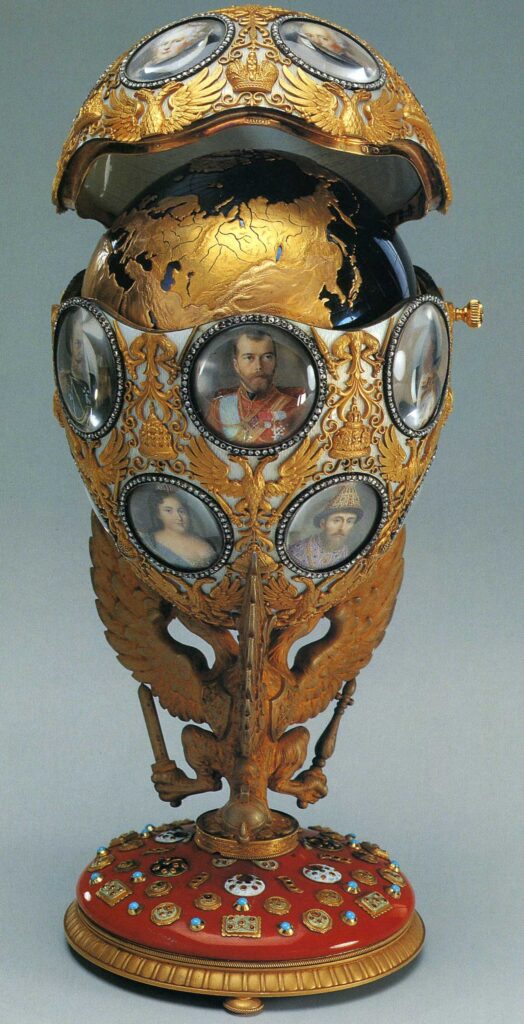

Пожалуй, единственной значимой реликвией, разработанной и изготовленной в частном порядке, является ювелирное пасхальное яйцо Фаберже «Трёхсотлетие Дома Романовых».

В изготовлении этого драгоценного яйца использовались: золото, серебро, огранённые бриллианты, бирюза, пурпурин, горный хрусталь, стекловидная эмаль и слоновая кость.

Вид у него торжественный, даже несколько официальный. Оболочка («скорлупа») покрыта гильошированной белой эмалью, на которую по всей поверхности наложен чеканный золотой орнамент из двуглавых орлов, царских венцов и императорской короны. В орнамент вплетены 18 портретов, тонко выписанных акварелью по слоновой кости и помещённых под выпуклые пластины из горного хрусталя. Каждый портрет обрамлён мелкими бриллиантами огранки «роза». На акварельных миниатюрах запечатлены правители из Дома Романовых – от Михаила Фёдоровича до Николая II – все, кроме Иоанна Антоновича, накрепко вычеркнутого Романовыми из истории своего рода. Автор замечательных миниатюр – Василий Зуев, известный петербургский художник-миниатюрист, сотрудничавший с фирмой Фаберже.

Нестандартно в композиционном плане выглядит подставка под яйцо – стильный имперский орёл из позолоченного серебра сделан «на три стороны»: с тремя головами, тремя крыльями и тремя лапами. Но так, что визуально, с любой стороны, он предстаёт в привычном виде. В когтях его – скипетр, держава и «меч Романовых», грудь на каждой из сторон украшает «Московский герб» со Св. Георгием. Своим хвостом орёл опирается на круглое пурпурное основание – миниатюрную копию Государственного щита, входившего с конца XVII века в состав царских регалий.

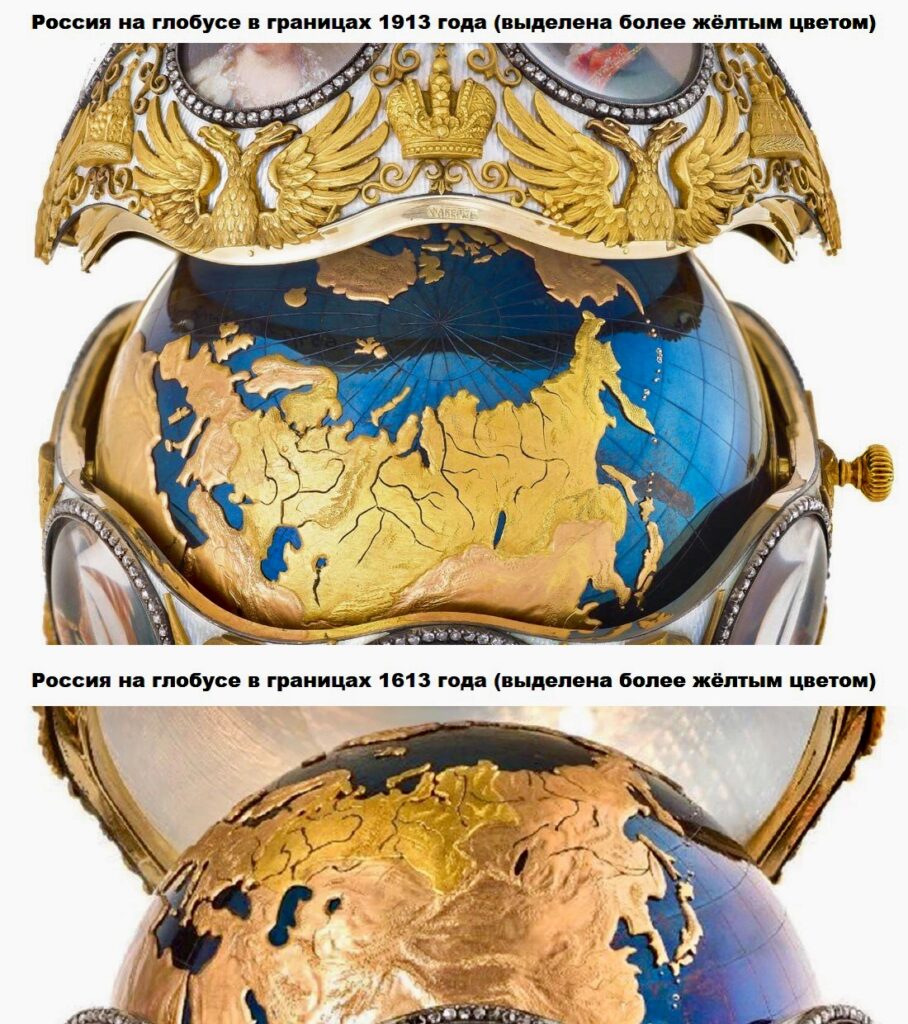

«Сюрпризом» служит спрятанный внутри яйца глобус. Сам глобус – вращающийся шар из воронёной стали, что придаёт океанам и морям глубокий синий цвет. «Суша» выложена накладным золотом разных оттенков, где территория России имеет более насыщенный жёлтый цвет. Тут же и второй «сюрприз»: на глобусе дважды помещено изображение Северного полушария земли: на одном Россия в границах 1613 года, а на другом – 1913 года:

Это яйцо было преподнесено Государем Николаем II своей супруге, императрице Александре Фёдоровне, в качестве пасхального подарка.

Первого января 1913 года в обращение поступила памятная серия из 17-ти почтовых марок, посвященная 300-летию Дома Романовых. Из них 14 были с портретами русских правителей из Царствующего Дома плюс ещё 3 с видом исторических памятников: Московского Кремля, Зимнего дворца и боярских палат Романовых. Ценовой разброс получился внушительным: от 1 копейки до 5 рублей. Самым дешёвым вышел Пётр I, самым дорогим, конечно же, Николай II. Что интересно, последний Государь здесь представлен в 3-х видах: за 7 копеек (с короной наверху), за 10 копеек и за 5 рублей. Последняя позиция ясна: марка сама по себе выделяется – она, вместе с Государем, по размеру больше. Но почему же с короной получилось на три копейки дешевле, чем без неё? Вот загадка: дело в короне? Государе? или их совмещении?..

Эскизы марок разрабатывали крупные живописцы и графики: Евгений Лансере, чьи картины широко известны, достаточно вспомнить его тучную «Императрицу Елизавету Петровну в Царском Селе»; Иван Билибин, замечательный иллюстратор, со своим особым «сказочным стилем» в оформлении былин и сказок, в том числе А. С. Пушкина; график Рихард Зариньш, один из авторов дизайна самой красивой банкноты Российской Империи – 500 рублей 1912 года, а впоследствии создатель первой почтовой марки Советской России «Рука с мечом, разрубающая цепь» (1918).

Основой для изображений на марках послужили известные портреты, бюсты и фото правителей. Например, для марки ценой 4 копейки был взят прижизненный портрет Петра I (1698) кисти Годфри Неллера, для марки в 70 копеек использован, показанный в самом начале, парадный портрет Царя Михаила Фёдоровича из «Царского титулярника» 1672 года, а для марок с Александром III и Николаем II использовались их официальные фотографии.

Когда в 1915, а затем и в 1916 году, во время Первой Мировой войны, вместо разменной монеты будут использовать марки, вспомнят о нескольких клише этой памятной серии. На обороте тех марок будет размещен Государственный герб и надпись: «Имѣетъ хожденіе наравнѣ съ размѣнной серебряной / медной монетой». Это уже другие марки, хотя по тем же клише. У настоящей памятной серии оборотная сторона, как и положено, чистая, на клейкой основе.

Наградные позиции открывает Наследственный знак для лиц, приносивших Их Императорским Величествам личные верноподданнические поздравления по случаю 300-летия царствования Дома Романовых, утверждённый 18 февраля 1913 года:

Фирма «Э. Кортман», г. Санкт-Петербург, 1913 год.

Именно этот знак достался купцу, который, судя по званию, был на высочайшем приёме во второй день торжеств, 22 февраля 1913 года: «мелкое дворянство и представители городов». Однако в памятной надписи, грубовато исполненной на обороте знака, указано 21-е число: «Петръ Григорьевичъ / Бестужевъ 21 февраля / 1613 / 1913». Тут заключена маленькая хитрость: с одной стороны, 21 февраля – официальная общая дата начала торжеств, но с другой, именно в этот, первый день Государь принимал поздравления от высших сановных лиц Империи. А если учесть, что знак выдавался по случаю приёма, то важна конкретная дата. И купец, как бы невзначай, одной цифрой повысил свой статус до «Его сиятельства». Естественно, не ради обмана, а исключительно для себя.

Пётр Григорьевич Бестужев – саратовский купец, владелец магазинов, который профинансировал издание известной серии открыток с видами города Саратова.

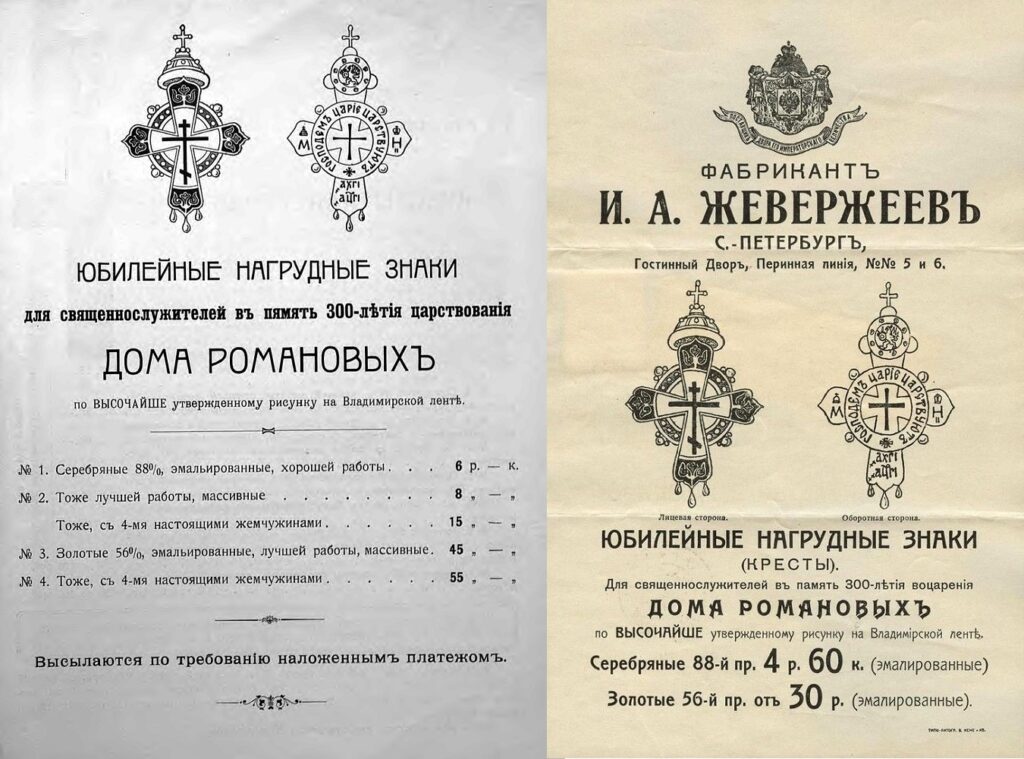

24 января 1913 года был учреждён нагрудный Знак для священнослужителей монашествующего и белого духовенства в память 300-летия Дома Романовых.

Белое духовенство – это священники, которые могут иметь семью: жену и детей, в отличие от «чёрного» духовенства – монашества – давшего обет безбрачия. Говоря проще, этот знак полагался всем православным священникам, состоявшим на службе к юбилейной дате: 21 февраля 1913 года.

Знак представляет собой стилизованный под русскую старину крест с ободом, увенчанный «Шапкой Мономаха». На обороте Знака «Шапку Мономаха» украшает Герб Дома Романовых: гриф, повёрнутый влево, держит в лапах меч и «тарч» (щит особой формы), увенчанный «малым орлом», а по окружности – восемь отрубленный львиных голов. Лицевая сторона знака покрывалась белой, синей, зелёной и красной (обрез «Шапки Мономаха) эмалями. Нагрудный Знак носился на Владимирской ленте.

Изготавливались Знаки в частных ювелирных фирмах, поэтому их много разновидностей, схожих по рисунку, но разного веса, размера, характера крепления и т.д. Также, по желанию (вернее, возможностям) заказчика, для изготовления могли быть использованы разные материалы: бронза, серебро, золото. Бывало, и жемчуг: обод с четырёх сторон, по внешней границе, декорирован «шариками» – один большой и два малых по бокам – и на места «больших шариков» иногда вставлялись жемчужины.

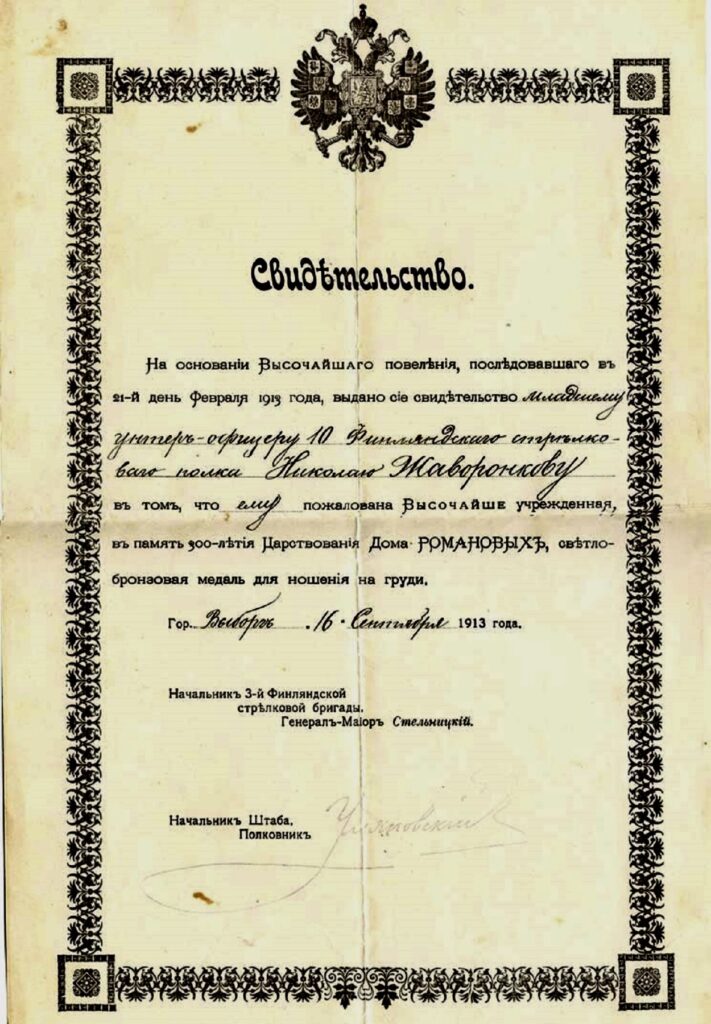

Но основной наградой стала медаль «В память 300-летия царствования Дома Романовых», Высочайшим указом учреждённая 21 февраля 1913 года. Медаль предусматривалась только в светлой бронзе.

Согласно ПОЛОЖЕНИЮ О МЕДАЛИ, она вручалась: «Юнкерам и пажам специальных классов, всем состоящим на действительной службе в день 21 Февраля 1913 года нижним чинам армии, флота, Отдельного Корпуса Пограничной Стражи, Отдельного Корпуса Жандармов, полиции, конвойных команд и тюремной стражи, а равно представителям от сельского населения, привлечённым к участию в юбилейных торжествах в Высочайшем присутствии».

Кроме того, самый широкий круг лиц получал право на ношение медали, а сама медаль должна была приобретаться за плату. В результате чего Свидетельство на медаль существовало в двух формах. Для платной медали в Свидетельстве стояла фраза: «предоставлено право ношения на груди», а для бесплатной – вручённой – эту фразу заменяло слово: «пожалована»:

Право на ношение и платную медаль имели: придворные, действующие чиновники военных и гражданских ведомств (по состоянию на 21 февраля 1913 года), чиновники в отставке, имевшие право носить мундир, Члены Государственной Думы, священнослужители, духовные лица других религий, даже артисты императорских театров и прочие, прочие, прочие… Ещё медальеры, мастеровые и рабочие Санкт-Петербургского монетного двора, причастные к выпуску медали, а также все, кто участвовал в организации Юбилея и праздновании торжеств.

Для ношения медали предусматривалась бело-жёлто-чёрная лента, что соответствовало цветам старого государственного флага Российской Империи, действовавшего с 1858 по 1896 годы.

Основной тираж медали на Санкт-Петербургском монетном дворе составил более 1 500 000 экземпляров. А к 26 июня 1914 года на монетный двор поступило 2 028 166 заказов на её изготовление. И всё равно нередко медали можно встретить в частном исполнении. Практически всегда их легко определить по странным выражениям лиц Императора и Царя, будто их подменили. Что неудивительно, ведь уровень оригинальной работы слишком высок, чтобы мелким частникам с ней тягаться. Этот замечательный двойной портрет, безусловно, заслуживает того, чтобы остановиться на нём подробнее…

Памятные рубли, скульптор и большая настольная медаль

Наконец, к Юбилею царствующего Дома Империи был выпущен рубль, аверс которого соответствовал лицевой стороне юбилейной медали: «Два погрудных изображения: Государя Императора Николая II в форме 4-го Лейб-Гвардии Стрелковаго Императорской Фамилии полка и Царя Михаила Феодоровича в бармах и в шапке Мономаха; по окружности тонкий кольцевой ободок, бусы из чередующихся выпуклых черточек и точек и обычная площадка (рант)».

Добавим: соединённые бюсты, в анфас, на три четверти обращённые вправо:

Портреты в анфас на русских монетах практиковались ещё со времени появления златников и сребреников в Древней Руси. Однако надо учитывать, что это были очень схематичные изображения, без должного умения скопированные со своих византийских, тоже схематичных, аналогов. Самой яркой и талантливой работой древнерусских граверов здесь по праву считается сребреник Ярослава:

Древняя Русь. Начало XI в. Сребреник Ярослава Владимировича Мудрого (1019-1054). Лицевая (Св. Георгий) и оборотная (трезубец) стороны. (Экспозиция Государственного Эрмитажа)

И как тут не вспомнить знаменитую «чешуйку», денгу Ивана Великого – «Дозор»:

Русское государство. Вторая половина XV в. Денга (7 штук) Ивана Васильевича III (1462-1505). Лицевая сторона: поясное изображение воина в шапке с загнутыми вверх полями, в правой руке у воина – меч, в левой – булава с шипами. Круговая надпись: «ДОКОВОВОНОВОВОdОZОРМ». (Распродано)

Наконец, можно отметить наградной «Угорский» 1687 года с тремя портретами в анфас:

Русское царство. Наградная монета для участников Первого Крымского похода: Золотой в 1 угорский, 1687 г. Аверс: царевна Софья (1682-1689), реверс: малолетние цари Иван (1682-1696) и Пётр (1682-1725). (Коллекция Государственного Исторического Музея)

После денежной реформы Петра Великого такая архаика совсем не подходила для монетных портретов. А изображать правителей на достойном уровне, близко к оригиналу, в анфас куда сложнее и ответственнее, чем в профиль. Теперь русские мастера даже не пытались – они и профили монарших особ научились качественно делать лишь к правлению Екатерины Великой. Портреты в анфас только изредка появлялись на больших настольных медалях.

Тогда сразу перейдём к особой категории монет Российской Империи, самой прогрессивной, в плане разработки и исполнения – памятным рублям, выпущенным с 1834 по 1914 год. Первым отметим стоящий в их ряду особняком «Свадебный рубль» (1841). По сути, это разновидность оригинальной медали, потому он и вышел слишком вычурным и рельефным для монеты. Другие же, наоборот, получились плоскими и схематичными. Как, например, рубли на открытие Александровской колонны (1834), сооружение Часовни на Бородинском поле (1839) и открытие конного монумента Николаю I (1859). Несомненно, свежую струю в тему памятников внёс выдающийся гравер Авраам Грилихес с его рублями на открытие монументов Александру II (1898) и Александру III (1912). Но если сравнить их с упомянутыми предшественниками, окажется, что гравер здесь недалеко продвинулся. Да, сами портреты и проработка деталей поднялись на новый уровень – а композиция и задумка остались те же… При том, что большие настольные медали и портреты на камне, созданные этим действительно замечательным мастером – совершенные произведения искусства. Но смотрим далее… Оба коронационных рубля – невыразительны: у Александра III (1883) – это скучный набор царских регалий на подушке, у Николая II (1896) веселее – державное «яблоко» насажено на меч почти по рукоять. Рубль 1912 года «В память 100-летия Отечественной войны 1812 года», может, и выделяется из общей массы эффектным изображением «Государственной печати Императора Александра I», но чья это заслуга? Наверное, всё-таки Иоганна Гедлингера, ещё для Анны Иоанновны, в 1736 году изготовившего эту роскошную печать, которая действовала и при Александре I. Ни одной свежей идеи: сплошные повторы и копии. Прорыв случился в 1913 году, на Юбилей Дома Романовых…

Поначалу, конечно, покажется странным: как можно ставить рубль «300 лет Дома Романовых» выше того же рубля «В память открытия монумента Александру III», пусть даже в художественном плане?! Работу самого Грилихеса?! Именно так! Оформление монет во всём мире становилось другим. В искусстве менялись приоритеты. Величественная статичность уступила место действию, «живой аллегории», узорную аляповатость сменила простота в деталях. Яркий пример: в 1907 году американские 20 золотых долларов с «Головой Свободы» уступили место «Шагающей Свободе». Невыразительный женский профиль ушёл в небытие, но появилась новая фигура «с факелом», идущая прямо на тебя, полная внутренней силы, экспрессии… Канонического орла на другой стороне монеты тоже сменила парящая «живая» птица…

Понятно, что (выражаясь нумизматическим сленгом) «Свадебник», «Колонну» или «Трон» нумизматы оценивают совершенно по другим критериям: редкость, состояние, качество чеканки. Притом они ценятся именно как «осколки истории», где витиеватость и величественность – главные козыри. Но если смотреть глубже…

Два последних мемориальных рубля царского периода – «В память 300-летия Дома Романовых» (1913) и «Гангут» (1914) – на первый взгляд, простые по исполнению, надолго опередили своё время. Должно будет пройти больше полувека, прежде чем в СССР появятся подобные монеты: со схожим ракурсом портретов, как у «Трёхсотлетия», или строгим безупречным «историческим» стилем «Гангута».

Почему об этом почти не говорят? «Гангут» слишком сдержан, хотя он сразу выделяется на фоне других царских монет. Что касается рублей в память 300-летия Дома Романовых, их просто очень много, нередко они в непрезентабельном виде, вот и приелись. Вдобавок, общую картину портят медали к Юбилею от частных производителей: они отвратительны! Иногда кажется, что там не Царь с Императором, а два убогих «ряженых с кривыми лицами». Даже вроде бы неплохие частные работы по уровню исполнения не могут и отдалённо приблизиться к государственному оригиналу. Потому что эту композицию творил выдающийся мастер.

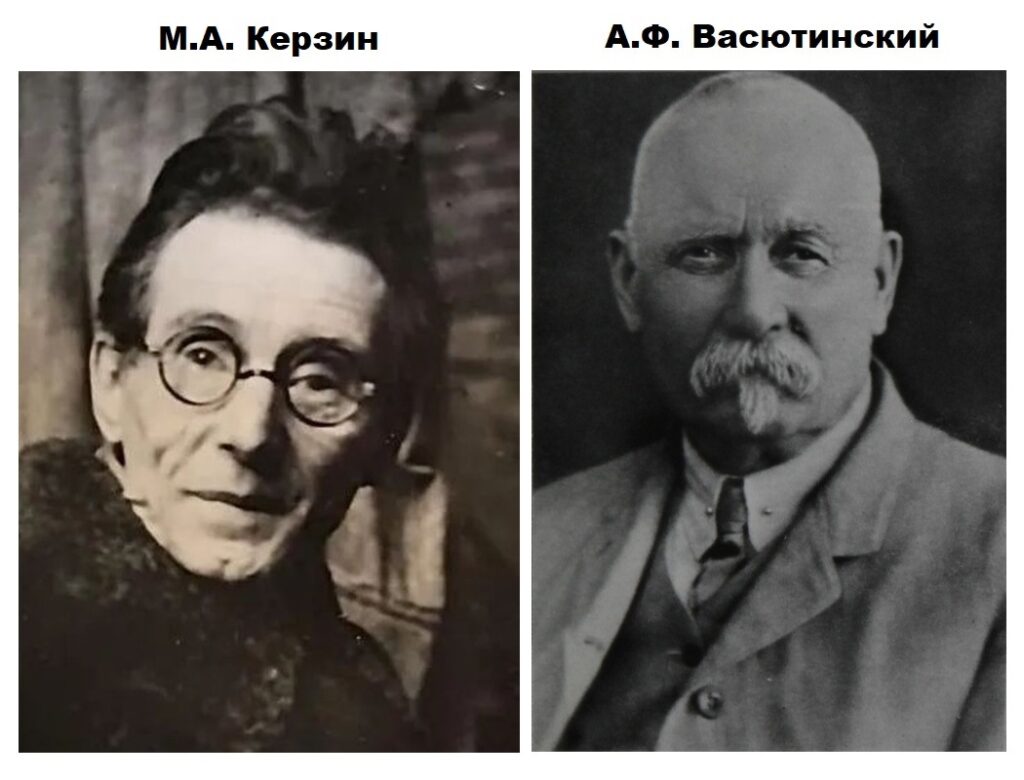

Антон Фёдорович Васютинский (1858-1935), легендарный скульптор-медальер, автор лицевых сторон всех золотых и серебряных монет с портретом Императора Николая II, а в советское время он создал штемпели рубля 1921 года и червонца «Сеятель» 1923 года.

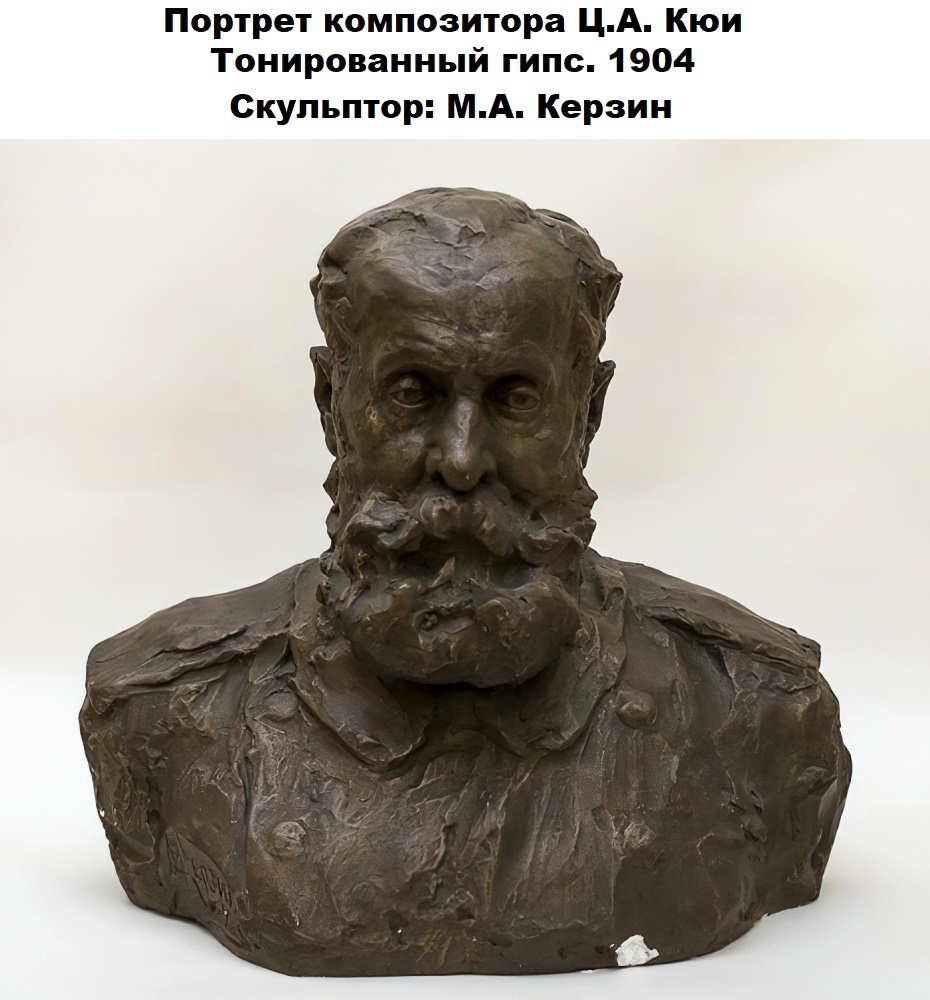

Но прежде, чем говорить о работе Васютинского, необходимо также вспомнить Михаила Аркадьевича Керзина (1883-1979), скульптора, представителя петербургского «академизма», известного педагога.

Скульптор Керзин – не менее легендарная личность, чем Васютинский, хотя и не так популярен. Прожил 96 лет. К Юбилею династии был уже признанным мастером. Вот одна из его работ, выполненная за 9 лет до Юбилея:

Смелые широкие мазки, выразительное лицо. Случайно, по стилю ничего не напоминает? Скажем, вот эту известную медаль:

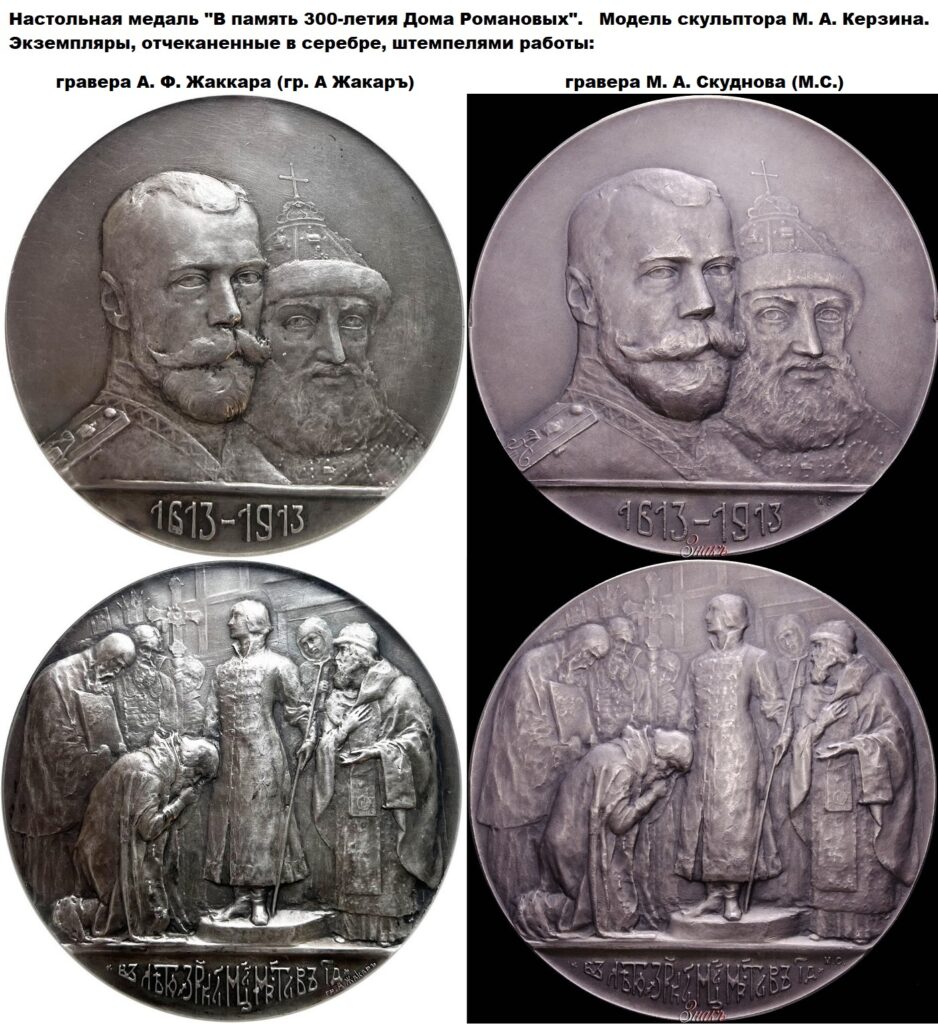

Медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых. 1913 год.

Большая настольная медаль, диаметром 75 миллиметров. Чеканилась в трёх металлах: золото, серебро, медь. Экземпляр на фото – из золота.

На лицевой стороне уже ставшее классическим изображение Государя Императора Николая II в форме 4-го Лейб-Гвардии Стрелкового Императорской Фамилии полка и Царя Михаила Феодоровича в бармах и в шапке Мономаха.

На обороте: сцена обряда призвания боярина Михаила Романова на царство в Троицком соборе Ипатьевского монастыря.

Почему не сцена самого «венчания на царство», как некоторые уважаемые каталоги ошибочно указывают в описании к этой медали? Да потому что юный Михаил изображён здесь не в торжественном церемониальном облачении – «парчовом платне», на который потом возлагались «бармы», а в обычном боярском кафтане, чего «на венчании» быть не могло.

В создателях тоже путаются, часто даже не упоминая истинного автора – Михаила Керзина.

Большую медаль чеканили сначала в мастерской Жакара, затем на Санкт-Петербургском монетном дворе.

Штемпели медали, отчеканенной на монетном дворе, готовил старший медальер Санкт-Петербургского двора, гравер Михаил Афанасьевич Скуднов (1861-1916). На аверсе и реверсе такой медали справа под обрезом стоят его инициалы: «М.С.»

Если говорить о медали, приведённой на фото выше, то она изготовлена в мастерской Жакара, о чём говорит надпись на реверсе, под сценой «призвания на царство», где справа, под обрезом стоит: «гр. А Жакаръ».

Август Франц Жакар (Жаккар) – гравер, владелец известной мастерской (ателье) по выпуску медалей, плакеток, жетонов. Работал в Санкт-Петербурге в 1907-1917 годах. О его личности практически ничего не известно. И пусть сам он был владельцем, большинство штемпелей изготавливал лично. Когда – нет, в его подписи на продукции отсутствовали литеры «гр. / грав.» (гравировал). При этом подпись содержала как одну «к», так и две – «кк»: «Жакаръ» или «Жаккаръ». Почему, неизвестно. Но теперь в описаниях путаница – ставят либо «мастерская Жакара», либо «мастерская Жаккара».

Вот для примера аверс медали 1912 года «В память сооружения в Москве музея Изящных искусств им. императора Александра III». Штемпели работы Жаккара (Жакара) по оригинальной модели Егора Ивановича Малышева. В подписи гравера «кк»: «лѣп. Е Малышевъ грав. А Жаккаръ»:

И здесь интересный момент: «Е Малышевъ» – отнюдь не проходная фигура!

Егор Иванович Малышев (1875-1933) – художник, скульптор-медальер. С 1907 года работал на монетном дворе. Сотрудничал с петербургским отделением Фаберже. Выполнил миниатюрные фигурки «памятников» для императорских пасхальных яиц «Петр Великий» («Медный всадник») и «Монумент Александру III» (конная фигура, установленная в Петербурге). В 1912 году начал работать для мастерской (ателье) гравера А. Ф. Жакара, а 20 ноября 1914 года Е. И. Малышев уволился с государственной службы на монетном дворе и окончательно перешёл на работу в ателье к Жакару. Автор проектов многочисленных жетонов, посвященных Первой мировой войне, плакетки в память 30-летия научной деятельности А.В. Орешникова.

То есть штемпели медали 1912 года, аверс которой показан выше, Жаккар не вырезал с нуля по утверждённому рисунку, а копировал с готовой модели от известного художника! В это время Малышев уже официально работал у него, и Жакар указал фамилию художника рядом со своей. Так что говорить об авторстве Жакара будет неуместно. Автор модели здесь – Малышев, а Жакар выступил лишь в роли копииста. Что, в принципе, мог бы сделать другой опытный гравер – монетного двора, например.

То же самое и с настольной медалью в память 300-летия Дома Романовых! Оригинальная модель обеих сторон была полностью изготовлена Михаилом Аркадьевичем Керзиным по заказу «Юбилейного Комитета для устройства торжеств». Затем эта модель попала в мастерскую Жакара, где с неё скопировали штемпели, которыми чеканили медали. Известны золотые, серебряные и бронзовые экземпляры этой медали из мастерской Жакара. Только не учли одного – праздник намечался самый грандиозный из всех, когда-либо виденных Российской Империей. Ведь это не просто юбилейная, а семейная дата Царствующего Дома, выпадающая раз в столетие! Когда запросы на медаль хлынули бурным потоком, в частной мастерской вдруг поняли, что заказ им «не по зубам». Заказ передали на Санкт-Петербургский монетный двор. Где им занялся гравер Михаил Скуднов – тот самый, кто изготовил штемпели рубля «В память 100-летия Отечественной войны 1812 года» («Славный год»). С модели Керзина опять были скопированы штемпели и отчеканены медали.

Уже говорилось, что на медалях из частной мастерской и с монетного двора стоят метки граверов: Жакара и Скуднова. О Керзине – ни слова! Что, в принципе, неудивительно: Михаил Аркадьевич был лишь одним из «звеньев» в цепи большого заказа «Юбилейного комитета для устройства торжеств». Изготовленная им модель сразу пошла по цепочке. Даже вполне вероятно, что ни Жакар, ни Скуднов с ним не пересекались. Чья модель? Неважно! Хотя сами они пометили штемпели, как ответственные за работу.

У нас имеется возможность сравнить медали обоих выпусков. Для чистоты эксперимента, взяты экземпляры, чеканенный в одном металле – серебре:

Можно различить, как на экземпляре Жакара немного «поплыл» вензель на погоне Императора, и там же смазан левый край обреза, подработан низ цифры «6» в дате. В остальном же… Абсолютно всё совпадает, до мельчайших деталей. А если где-то ещё вдруг найдутся какие-либо микроскопические отличия – они обусловлены погрешностями при копировании. Эти две медали – ОДНА работа: скульптора Керзина, где Жакар и Скуднов выступили в роли банальных копиистов. Высококлассных, ответственных, талантливых, но именно копиистов! Поменяй медали местами – по сути, ничего не изменится. Только, пожалуйста, не говорите мне про «погон Императора», цифру «6» или обрез…

Думаю, теперь в описании этой медали, строка об авторстве штемпелей должна выглядеть следующим образом: «Штемпели скопированы А. Жакаром / М. Скудновым с оригинальной модели, выполненной скульптором М.А. Керзиным».

Памятный рубль и его «секреты»

Именно большая настольная медаль скульптора Михаила Керзина послужила образцом для портретных сторон наградной медали и рубля в память 300-летия Дома Романовых.

Первое впечатление от сравнения с работой Керзина: портреты у Васютинского проще. Особенно Царя. Но это не так. Прижизненные изображения Царя Михаила Фёдоровича, которые сохранились – гравюры «заморских» мастеров. Ещё есть портрет 1639 года, известный, правда, в копии. Признаем, у «иноземцев» царь получился какой-то… совсем не царственный, даже бородой не вышел! И что самое обидное – все похожи! То есть гравюрам верить можно…

Но Романовы, конечно, не стали мириться с такой жуткой несправедливостью и оставлять всё как есть. Ещё в «Царском титулярнике» 1672 года, богатом иллюстрациями, Михаилу Фёдоровичу «нарастили» бороду и усы, «подправили» лицо (см. в первой главе). А начиная с правления Екатерины Великой (официально, тоже Романова) началось массовое «облагораживание» своих предков, дошедшее к XIX веку до полного абсурда. Так что Керзин для своей модели взял, скорей всего, широко известную «правильную» вариацию Царя, образца XVIII века, а Васютинский воспользовался ещё более правильной, «офранцуженной» версией Царя с миниатюры 1822 года, растиражированной на открытках и гравюрах:

Не стоит забывать, что Антон Фёдорович Васютинский – гравер маститый, изрядно набивший руку на портретах Государя Николая II, и знал, что и как подать: зачем упрощать, если можно подменить!

Однако, всё-таки композиция для монеты была слишком новаторская, необычная. Первый вариант аверса вышел слишком «уплощённым». В принципе, он тоже хорош, но маловыразителен. Однако гравер сетовать не стал – и штемпели ушли в работу. Теперь рубли из этой партии (примерно 50 000 штук) так и называются «плоский» чекан. Правда, скоро сверху поступило распоряжение: штемпель аверса переделать! Неудачную попытку первоначальной, «лёгкой» переработки штемпеля можно наблюдать на рублях, называемых теперь «размытый» чекан. Когда это не помогло, Васютинскому пришлось уже кардинально переделывать штемпель. И после этого мы получили великолепный мемориальный рубль «рельефного» чекана, который также называют – «выпуклый».

Отличить все три вида, в принципе, несложно. Первично это можно сделать по особенностям узора (черта – точка), идущего вдоль канта монеты, и форме креста на «Шапке Мономаха».

У «плоского» чекана прилегающая к плечу Царя Михаила (справа) черта перед точкой – короткая; у «размытого» чекана, там же, черта ещё короче, она даже кажется меньше следующей за ней точки; у «выпуклого» чекана – черта перед точкой длинная.

Крест на «Шапке Мономаха» у «плоского» чекана с ярко выраженной «косой» перекладиной, идущей справа-налево – снизу-вверх (как на медали работы Керзина). У «размытого» чекана перекладина более ровная, однако «ножка» креста имеет заметное искривление вправо. У «выпуклого» чекана крест, по сравнению с другими двумя, самый ровный.

Дополнительно, конечно же, стоит учесть, что рельеф у «выпуклого» чекана гораздо глубже, чем у двух остальных.

Теперь несколько очень интересных наблюдений…

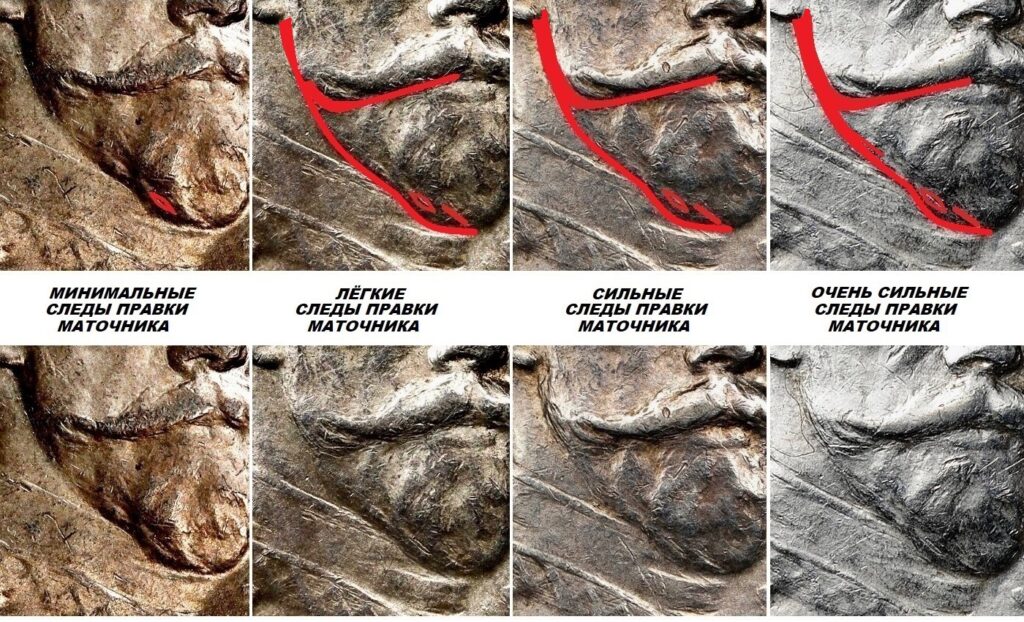

«Плоский» чекан.

Если сравнить разные монеты «плоского» чекана, можно заметить много странных «царапин», возникающих по контурам изображений: одни полностью дублируются, а другие прибавляются. В результате их становится всё больше и больше. Вот, например, участок нижней части лица Императора:

Линии, действительно, имеют вдавленный характер по типу царапин. Но это не царапины, потому что слишком явно копируют друг друга на разных экземплярах. А это значит, что они специально наносились резцом, притом не на штемпель, а на маточник, который имеет «позитивное» изображение и любая его правка полностью повторяется на монете – один в один. Но следов разрушения или «усталости» штемпеля совсем не наблюдается. Вопрос: тогда зачем нужно «царапать» маточник?

Ответ банален! Конечно, говорить, что опытного Васютинского полностью устроил первоначальный «плоский» вариант – грешить против истины. Поэтому всякий раз, перед снятием очередных штемпелей с маточника, гравер его подправлял резцом, стараясь придать большей выразительности тем или иным участкам изображений. Как видим, не помогло.

«Размытый» чекан.

Самый загадочный – «размытый» чекан – ясно говорит нам о том, как сильно Антон Фёдорович не хотел кардинально переделывать штемпели! Имея ту же невыразительную поверхность, гравер попытался уже за один присест подправить резцом рисунок на маточнике. Даже «зрачки» Императору вырезал, для большей глубины взгляда:

В результате, рубли этого вида имеют чёткий набор правок, у всех одинаковый. Теперь «размытый чекан» можно вдобавок вычислять по стандартному набору «подрезок».

Вот, например, они на портрете Царя Михаила Фёдоровича (сверху-вниз), если сравнивать с «плоским» чеканом:

- Граница соприкосновения опушки «Шапки Мономаха» со лбом Михаила Фёдоровича имеет конкретные следы подработки резцом. Главное отличие – нет сильных следов подработки слева, как на «плоском» чекане (выделено красной линией);

- Сильно подрезана правая бровь, а у правого глаза – верхнее веко и нижний правый край;

- Зигзагообразный след «подчёркивает» нос от левой ноздри до кончика;

- Следы внизу у правого и у левого кончиков усов.

Вот такие секреты самого массового памятного рубля Российской Империи мне удалось раскрыть.

Думаю, это ещё не конец…

В качестве Post Scriptum, позвольте поделиться тремя фото аверса рубля «В память 300-летия Дома Романовых» «размытого чекана» в высоком разрешении. Надеюсь, кому-то они смогут помочь в определении рублей этого вида:

Ярослав В. Белоусов