Коронация Александра I. Э. Ж. О. Верне. Русский музей.

1801 год. — Марта 12. МАНИФЕСТЪ. — О кончинѣ Императора Павла I, и о вступленіи на Престолъ Императора Александра I.

«Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ подданнымъ Нашимъ. Судьбамъ Вышняго угодно было прекратить жизнь любезнаго Родителя Нашего Государя Императора Павла Петровича, скончавшагося скоропостижно апоплексическимъ ударомъ въ ночь съ 11 на 12 число сего мѣсяца. Мы воспріемля наслѣдственно Императорскій Всероссійскій Престолъ, воспріемлемъ купно и обязанность управлять Богомъ Намъ врученный народъ по законамъ и по сердцу въ Бозѣ почивающей Августѣйшей Бабки Нашей, Государыни Императрицы Екатерины Великія, коея память Намъ и всему Отечеству вѣчно пребудетъ любезна, да по Ея премудрымъ намѣреніямъ шествуя, достигнемъ вознести Россію на верхъ славы и доставить ненарушимое блаженство всемъ вѣрнымъ подданнымъ Нашимъ, которыхъ чрезъ сіе призываемъ запечатлѣть вѣрность ихъ къ Намъ присягою предъ лицемъ всевидящаго Бога, прося Его, да подастъ Намъ силы къ снесенію бремени нынѣ на Насъ лежащаго».

Практически сразу встал вопрос о коронации императора Александра I. Важной частью подготовки к коронационным торжествам являлось создание памятных медалей и жетонов, которые служили символом и напоминанием об этом важном событии. Изготовление таких медалей было неотъемлемой традицией при вступлении на престол нового монарха.

23 апреля 1801 г. генерал-прокурор А. А. Беклешов* обратился с отношением к президенту Берг-коллегии А. В. Алябьеву.** В нем он сообщал о повелении императора Александра I изготовить золотые и серебряные медали, количество которых было указано в прилагаемой ведомости.

*Беклешов Александр Андреевич (1743 — 1808) генерал от инфантерии (1797), действительный тайный советник (1798), сенатор (1798), Киевский военный губернатор (1798— 1799), генерал-прокурор (1799-1800 и 1801-1802), член Государственного Совета (1801 ).

**Алябьев Александр Васильевич (1746—1822) тайный советник, сенатор (1798), президент Берг-коллегии (1798— 1803).

ОТНОШЕНИЕ

ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОРА A.A. БЕКЛЕШОВА

К ПРЕЗИДЕНТУ БЕРГ-КОЛЛЕГИИ А.В. АЛЯБЬЕВУ

от 23 апреля 1801 г.

Милостивый Государь мой Александр Васильевич!

Его Императорское Величество повелеть соизволил на случай Высочайшей коронации вытеснить медалей и жетонов по доставленному от меня Вашему Превосходительству проекту такое различных достоинств число, какое в приводимой при сем ведомости означено. О чем сообщая вам, Милостивый государь мой для надлежащего исполнения, честь имею быть.

Золотых:

в 50 червонных — 20

на первый класс в 35 червонных — 65

на второй класс в 30 червонных — 124

на третий класс в 20 червонных — 153

на четвертый класс в 15 червонных — 202

на пятый класс в 10 червонных — 298

жетонов в 1 червонный — 3000

Серебряных:

На шестой класс в 24 золотника — 400

На седьмой класс в 18 золотников — 376

На осьмой класс в 12 золотников — 1200

Жетонов в гривенник — 46000.

Подлинную подписал: Генерал-прокурор Беклешов.

По всей видимости, позже разнообразие медалей было сокращено. В наше время известны золотые и серебряные медали трёх диаметров: 65, 51, и 42 мм. Также известны медали, позже чеканенные подлинными штемпелями из бронзы.

Классификация отчеканенных коронационных медалей по М.Е. Дьякову:

264.1 Граверы: Леберехт (1755 – 1827) / Мейснер (1774 – 1815). 65мм.

264.2 Граверы: Леберехт / Лялин (1763-1836). 65мм.

264.3 Граверы: Леберехт (подпись) / Мейснер. 51мм.

264.4 Граверы: Леберехт (литеры) / Мейснер. 51мм.

264.5 Граверы: Леберехт / PL* неизвестный гравер 51мм.

264.6 Гравер: Леберехт. 42 мм.

264.7 Граверы: Леберехт / Мейснер. 42мм.

*PL. Скорее всего, это Павел Лялин. Он упоминается в рапорте Берг-Коллегии от 25 октября 1801 г, как младший медальер, трудившийся при медалях и жетонах.

Медаль на коронацию Александра I. 1801. Диаметр 65 мм.

Аверс: Б. М. АЛЕКСАНДРЪ I. ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОС. Антикизированный портрет молодого Императора вправо, внизу подпись Медальер С. LEBERECHT. F (К. Леберехт исполнил)

Реверс: ЗАЛОГЪ БЛАЖЕНСТВА ВСѢХЪ И КАЖДАГО. На четырехугольном пьедестале увенчанная императорской короной колонна с надписью ЗАКОНЪ.. Справа над обрезом инициалы гравера С . М . F. (К. Мейснер исполнил) В обрезе в две строки: КОРОНОВАНЪ ВЪ МОСКВѢ / СЕНТ 15 Д.1801.

Медаль из собрания Великого Князя Георгия Михайловича. Диаметр 65 мм.

Аверс Леберехт прописью.

Реверс коп. Ф. Лялинъ.

Серебряная медаль диаметр 51 мм.

Медаль из собрания Великого Князя Георгия Михайловича для ношения с ушком. Диаметр 51 мм.

Медаль из собрания Великого Князя Георгия Михайловича. Диаметр 41 мм.

Серебряная медаль для ношения с ушком. Диаметр 41 мм.

Золотой жетон из собрания Великого Князя Георгия Михайловича.

«Как свидетельствуют документы, медали жаловали генералитету: присутствовавшему на короновании в Москве, — большие золотые медали; разным чинам, находившимся у исправления дворцов и смотрения дворцов: генерал-лейтенантам, тайным советникам, генерал-майорам, действительным статским советникам, камергерам, статским советникам — золотые медали 2-го и 3-го «сорта»; полковникам, коллежским советникам, надворным советникам, коллежским асессорам, гвардии штабс-капитанам — серебряные 1 -го и 2-го «сорта». [8]

Точно такой же портрет был предложен Александру I и на тиражном рубле, но он не утвердил такой вариант, рубль с портретом так и остался пробным.

Пробный рубль 1801 года.

Подготовка к коронации началась сразу после восшествия на престол нового императора, но манифест был опубликован только в мае.

1801 г. Маія 20. МАНИФЕСТЪ. — О имѣющей бытъ Коронаціи Его Императорскаго Величества въ Сентябрѣ месяцѣ.

«Объявляемъ всѣмъ Нашимъ вѣрнымъ подданнымъ. По непреложнымъ судьбамъ владѣющаго Царствами земными Бога, воспріявъ Державу, и Престолъ Нашъ Прародительскій, и вмѣстѣ съ тѣмъ посвятивъ всего Себя великому служенію Его и счастію вѣрныхъ Нашихъ подданныхъ, положили Мы по примѣру благочестивыхъ Государей, Предковъ Нашихъ, принять Священное Миропомазаніе и возложить на Себя Корону; пріобщивъ сему священному дѣйствію и Нашу Вселюбезнѣйшую Супругу Императрицу Елисавету Алексѣевну.

Предвозвѣщая о семъ произшествіи имѣющемъ съ помощію Божіею совершиться въ престольномъ Нашемъ градѣ Москвѣ сего 1801 года въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, Мы призываемъ вѣрныхъ Нашихъ подданныхъ соединить съ Нами молитвы ихъ ко Всевышнему, да благодать Его Святая съ священнымъ симъ елеемъ изліется на Насъ и на Царство Наше, да будетъ сіе таинственное дѣйствіе знаменіемъ и залогомъ благости Его къ Намъ и печатію любви связующей Насъ, съ вѣрными сынами Отечества, коего славу и блаженство признаемъ Мы существенною обязанностію Нашею предъ лицемъ Бога всемогущаго, имъ же Царіе царствуютъ и сильніи пишутъ правду».

Государь пожелал провести скромные, не затянувшиеся празднования. По поводу длительности торжеств он в «негласном комитете» произнес такую фразу: «quand on fait voir un fantôme il ne faut pas le montrer longtemps, car il pourrait venir à crever» (Когда вы показываете иллюзию, не стоит показывать её долго, потому что она может умереть.). [3]

Особое внимание уделялось высказыванию императора о том, что он «никому не даст крестьян», в отличие от его отца, который во время своей коронации раздал более 82.000 душ.

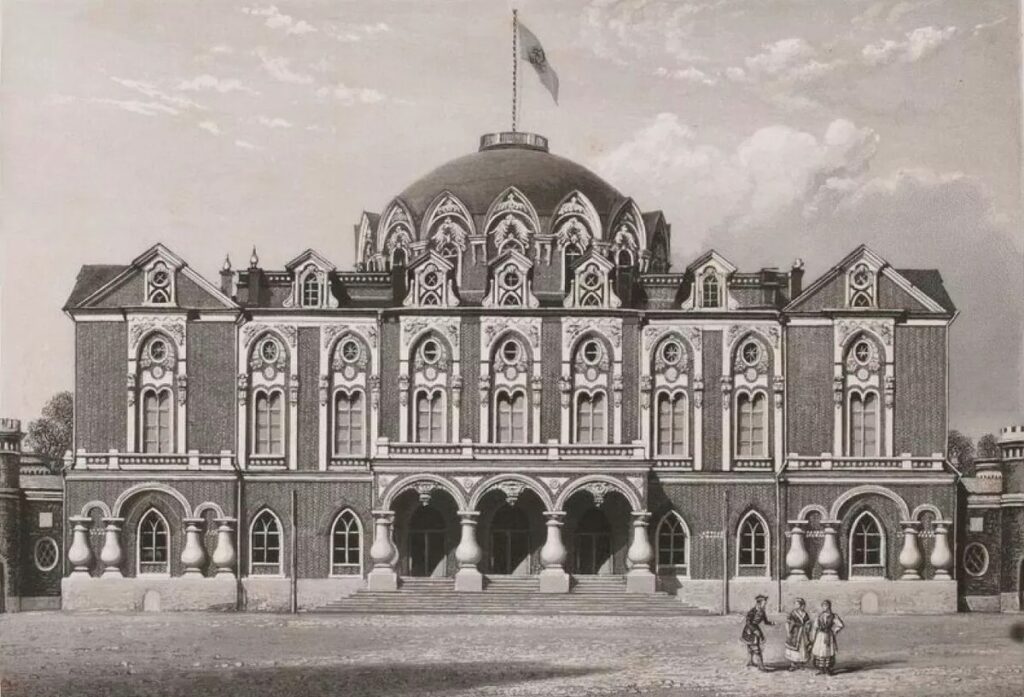

Двор отправился в Москву в три приема. В первом поезде великие князья Николай и Михаил Павловичи с сестрой Анной Павловной; во втором — императрица Мария Феодоровна с другими великими княжнами, и в третьем — император с императрицей. Отъезд государя из Петербурга последовал 31-го августа, и, после остановки в Новгороде и Твери, их величества прибыли в Петровский путевой дворец* 5-го сентября.

* Петровский путевой дворец — памятник русской неоготической архитектуры, расположен в Москве на Ленинградском проспекте. Дворец возведён в 1776–1780 годах по проекту архитектора Матвея Казакова по указу Екатерины II. Сооружение выполняло роль временной резиденции для знати, путешествующей из Петербурга в Москву. Сегодня: дворец выполняет несколько функций: здесь находятся музейные залы, бутик-отель и помещения для мероприятий. Музейная часть включает парадные залы и восстановленные интерьеры. Исторические экспозиции посвящены Екатерине II, Матвею Казакову, Отечественной войне 1812 года и судьбе дворца в XX веке.

8 сентября состоялся триумфальный въезд императора Александра I в Москву. Государь, верхом на коне и без головного убора, сопровождался цесаревичем Константином Павловичем. За ними следовала Императрица Мария Федоровна в роскошной карете, увенчанной короной. В отдельной, не менее великолепной карете, следовала императрица Елизавета Алексеевна. Первым делом Александр I направился в Успенский собор, главный храм Московского Кремля, где традиционно короновались русские цари. После Успенского собора император посетил Архангельский собор, усыпальницу русских царей и великих князей, и Благовещенский собор, домовую церковь московских государей. В каждом из соборов Александр I прикладывался к святым мощам, демонстрируя свою набожность и преемственность традициям. Завершив религиозную часть церемонии, вся процессия направилась в Слободской дворец*, который, был выбран в качестве резиденции императора во время его пребывания в Москве.

*«Слободской дворец» — здание в Москве на 2-й Бауманской улице. В 1787 году Екатерина II пожаловала дворец канцлеру Александру Андреевичу Безбородко. У Безбородко здание выкупил Павел I и переименовал его в Слободской дворец в честь Немецкой слободы, на территории которой оно располагалось. Сейчас в Слободском дворце располагается МГТУ имени Баумана.

После завершения основных приготовлений к коронации, император переехал в Кремлевский дворец.

Коронация совершилась 15 сентября в воскресение.

Рано утром, из Оружейной палаты, под охраной кавалергардов, были доставлены императорские регалии. Их разместили на подушках под балдахином у трона. В следующем порядке: Цепь ордена св. Андрея Первозванного, Панир (государственное знамя), государственная печать, государственный меч, мантия для Ея Императорского Величества, принесенная на двух подушках, равно также и мантия для Его Императорского Величества, принесенная на двух же подушках, скипетр, держава, корона императорская меньшая, корона императорская большая. Александр в отличие от своего отца исключил из регалий «далматик»*.

*Далматик — торжественное облачение, напоминающее саккос — верхнее архиерейское богослужебное облачение, которое могли носить только мужчины. Далматик использовался во время коронаций императоров Священной Римской империи и французских королей.

Панир.

Дворянство и иностранные представители могли попасть в Успенский собор исключительно по пригласительным билетам.

Впервые в российской истории на церемонии коронации присутствовала вдовствующая императрица. Её участие было отмечено особыми почестями: она прибыла в собор в короне, облаченная в мантию шествуя под балдахином, что подчеркивало её высокий статус и значимость в государстве, несмотря на то, что правящим монархом был её сын.

Портрет императрицы Марии Федоровны в трауре. 1801. Ф. Г. фон Кюгельген (1772 — 1820). Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Так как малая императорская корона являлась собственностью императриц, для Елизаветы Алексеевны была изготовлена новая корона. Она была создана ювелиром Я.Ж. Дювалем (1768 — 1844), по иным сведениям это была корона, которая изготавливалась для Екатерины II ювелиром Ж. Ф. Лубье (1744 – 1824), но он не успел её закончить в связи со смертью императрицы. После смерти Елизаветы Алексеевны в 1826 году корона поступила в Кабинет Его Императорского Величества. Её разобрали в 1838 году, а камни пошли на приданое великой княгини Марии Николаевны.

Императрица Елизавета Алексеевна в малой императорской короне.

Коронация началась с торжественного шествия из Грановитой палаты в Успенский собор. Обряд венчания на царство 1801 года был точным повторением коронации Императора Павла I и его супруги, но Императрица Елизавета Алексеевна при короновании своем не становилась перед супругом на колени, а стоя приняла на свою голову корону. Среди духовенства первенствовал, как и четыре года тому назад, митрополит Платон.

По окончании церемонии состоялось шествие в Архангельский и Благовещенский соборы, где императорская чета поклонялась святым мощам и иконам. Затем в Грановитой палате состоялся торжественный обед, на котором раздавались памятные медали, а на Ивановской площади кремля и в других частях Москвы, особо назначенные чиновники раздавали жетоны.

Серебряный жетон.

По окончании обеда их величества удалились во внутренние покои, а в городе зажгли иллюминацию.

10 июня 1801 года Императором Александром I была учреждена медаль «За служение во время коронации». Для награждения лиц непосредственно участвующих в подготовке и церемонии коронации, как военных, так и гражданских чинов. Чеканились из золота и серебра. Позже появились бронзовые медали, отчеканенные подлинными штемпелями.

ОТНОШЕНИЕ

НАЧАЛЬНИКА МОНЕТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА

Д.П. ТРОЩИНСКОГО* К УПРАВЛЯЮЩЕМУ КАБИНЕТОМ

ГРАФУ И.А. ТИЗЕНГАУЗЕНУ**

от 10 июля 1801 г.

Милостивый Государь мой, Граф Иван Андреевич!

Его Императорское Величество, предполагая чиновников, кои во время коронации от Комиссии для торжества сего учиненного и по другим частям употребляемы в нем будут, вместо обыкновенных подарков награждать медалями, Высочайше повелеть соизволил сделать оных за счет Кабинета, величиною против медалей обыкновенных для коронации приуготовляемых,

золотых:

2- го сорта — 16,

3- го сорта — 40,

серебряных — 200.

О чем объявить Монетному департаменту монаршую волю с препровождением и рисунка тем медалям высочайше апробированного, ваше Сиятельство о том же предварительно имею честь уведомить для расчета в свое время Кабинета с Монетным департаментом. Пребываю впрочем с совершенным почтением и преданностью. Вашего Сиятельства покорнейший слуга Дмитрий Трощинский. С.П.бург. Июля 10-го дня 1801 года.

*Трощинский Дмитрий Прокофьевич (1754—1829), действительный статский советник (1796), тайный советник (1797), действительный тайный советник (1801); статс-секретарь императрицы Екатерины II ( 1793), управляющий Канцелярией императора Павла I ( 1796— 1800), состоял при императоре Александре 1 «для исправления дел, по особой Высочайшей доверенности на него возложенных» ( 1801 — 1802), один из самых близких к императору людей, автор манифеста о восшествии Александра I на престол и других важнейших актов первых дней царствования, главный директор почт, сенатор и член Непременного совета (1801), министр Департамента уделов (1802), министр юстиции (30.08.1814 25.08.1817).

**Тизенгаузен Иван Андреевич (1741—1815), граф, камергер (1782), обер-гофмейстер Императорского двора (1798), действительный тайный советник (1799), управляющий Кабинетом Е.И.В.

Серебряная медаль «За служение во время коронации» из собрания Великого Князя Георгия Михайловича. Диаметр 65 мм.

Серебряная медаль «За служение во время коронации» из собрания Великого Князя Георгия Михайловича. Диаметр 51 мм.

Медаль «За служения во время коронации». Диаметр 41 мм.

Классификация отчеканенных медалей «За служение во время коронации» по М.Е. Дьякову:

265.1 Гравер: Леберехт. 65 мм.

265.2 Гравер: Леберехт. 51 мм.

265.3 Гравер: Копия. Портрет Шилова (1785-1827). 51 мм.

265.4 Гравер: Леберехт. 41 мм.

За служение во время коронации. Копия. Портрет Шилова. 51 мм.

В день коронации было обнародовано два очень важных документа первый это:

МАНИФЕСТЪ. — О воспослѣдовавшемъ коронованіи Его Имперторскаго Величества и о дарованныхъ по сему случаю разныхъ народу милостостяхъ.

Это довольно обширный документ, но красной нитью его является служение народу и его счастье. «…Воспріявъ вмѣстѣ съ Престоломъ Нашимъ прародительскимъ всѣ обязанности Великаго Нашего служенія, и сознавъ въ душѣ Своей, что съ сего торжественнаго мгновенія счастіе ввѣреннаго Намъ народа должно быть единымъ предметомъ всѣхъ мыслей Нашихъ и желаніий…».

И в нём же: «…отвергнувъ ужасы Тайной Экспедиціи, Мы изторгнули изъ заклеповъ ея всѣ ея жертвы; уничтоживъ безконечныя слѣдствія и суды надъ чиновниками и всякаго званія людьми, вовлеченными въ преступленіе заблужденіемъ, случаемъ или порочными примѣрами, облегчили Мы судьбу ихъ безъ ослабленія силы закона…».

Второй документ: Указ Именный, Данный Сенату. — Объ учрежденіи Коммиссіи для пересмотра прежнихъ уголовныхъ дѣлъ.

Во времена правления Павла I многие страдали от самодурства и жестокости императора. Царь, одержимый манией порядка и дисциплины, насаждал в армии прусские порядки, что вызывало ропот и недовольство среди офицерства. Малейшая провинность каралась ссылкой в Сибирь или заключением в Петропавловскую крепость. Доносы поощрялись, и страх проник во все слои общества. Особенно тяжело приходилось тем, кто по неосторожности попадал в немилость к императору. Часто обвинения были надуманными, а следствие велось с грубыми нарушениями законности. Многие дворяне, купцы и даже простые крестьяне оказались за решеткой лишенные всякой надежды на справедливость. Конечно, Александр знал о том, что творилось в стране, и принял решение о восстановлении законности и справедливости.

Довершил эти деяния указ от 27 сентября: Именный, Данный Сенату. — Объ уничтоженіи пытки. «…чтобъ ни гдѣ ни подъ какимъ видомъ ни въ вышшихъ, ни въ нижнихъ Правительствахъ и Судахъ, никто не дерзалъ ни дѣлать, ни допускать, ни исполнять никакихъ изтязаній, подъ страхомъ неминуемаго и строгаго наказанія…».

Основная мысль, которая в то время управляла всеми начинаниями императора Александра, лучше всего выразилась в медали, выбитой по случаю коронации. На аверсе был изображен государь, а на реверсе обрезок колонны с надписью «Закон», увенчанной императорской короной и окаймленной многозначительными словами: «Залог блаженства всех и каждого».

Торжества после коронации.

16 сентября был дан парадный обед для духовенства и дворян первых двух классов особ обоего пола.

17 сентября состоялся императорский бал в Грановитой палате.

18 сентября императорская чета переехала в Слободской дворец.

19 сентября в присутствии императора с семьёй состоялось народное гуляние в Сокольниках.

20 сентября был дан Маскарад в российском благородном собрании.

24 сентября вся фамилия отправилась в Троице-Сергиеву лавру.

25 сентября в день памяти св. преподобного Сергия Радонежского, Государь и все высокие гости молились за литургией.

14 октября день рождение императрицы-матери Марии Феодоровны. В Успенском соборе кремля в присутствии государя и всей фамилии была отслужена божественная литургия.

15 октября Император с семьей убыл в Петербург.

В честь коронации Александра I на берлинском монетном дворе тоже была выбита медаль.

Аверс: ALEXANDER I SELBSTHERRSCHER ALLER REUSSEN. (Александр I Самодержец Всея Руси). Внутри окружной надписи портрет Александра I, обращенного вправо в мундире с орденской лентой и в парике, внизу ABRAMSON.

Медальер Берлинского М.Д. (1754-1811)

Реверс: GLÜCKLICHE REGIERUNG. (Счастливое Правление). В центре уравновешенные весы, в чашах которых расположены предметы олицетворяющие искусство, земледелие и воинственность, внизу надпись полукругом в две строки GEKROENT ZU MOSKAU | D. 27. SEPT. 1801 (Коронован в Москве 27 сентября 1801)

Чеканилась из серебра. Диаметр 35 мм.

Список использованной литературы:

- «Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. 1649-1825 гг.»: в 50-ти т. / ред. М.М.Сперанский. – СПб : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.

- Памятники новой Русской истории. Том 1. С.-Петербург. 1871.

- Н.К. Шильдер. «Император АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ – его жизнь и царствование». С.-Петербург Издание А.С. Суворина 1897

- «Въ Память Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ Николая Александровича и Александры Ѳеодоровны 14 мая 1896 года». С.-Петербургъ Книгоиздательство Германъ Гоппе 1896

- В.П. Смирнов «Описание русских медалей». СПб. 1908.

- В. В. Биткин. «Сводный каталог монет России т.2» Киев 2003.

- М. Е. Дьяков. «Медали Российской империи. Часть 3. 1796 – 1825». Духовная Нива 2005

- Д. И. Петерс. «Первопрестольная: Коронация российских императоров 1724 — 1896. Медали и жетоны. Сборник документов». Москва. Русский мир. 2013

Автор Александр Арт.