Императорские амбиции. Траян в камне и Бонапарт в бронзе

Могущество Древнего Рима долгие столетия будоражило умы европейских правителей, а величественная фигура императора Октавиана Августа (27 г. до н.э. – 14 г. н.э.) манила и притягивала, как источник некой таинственной силы. В 476 году, после падения Западной Римской империи, в Европе остался один император – византийский. Но в 800 году король франков Карл I Великий (768 – 814) был провозглашён в Риме самим папой Львом III «Императором Запада». И вдруг потомки суровых вождей, чьи племена некогда грабили Рим или просто бродили по дремучим лесам, ощутили себя «августейшими особами». Россию «тень Августа» накрыла гораздо позднее, в эпоху просвещения, а вожделенный титул ещё долго пришлось заслуживать в поте лица. Государь Пётр Алексеевич целых 39 лет тянул царскую лямку (с 1682), успел основать новую столицу, победить в Северной войне и «прорубить окно в Европу», прежде чем удостоился, наконец, титула императора (1721). Россия стала Империей – теперь все обладатели российского трона становились императорами или императрицами уже по праву рождения (или удачи), и возвеличивали их с новым, доселе невиданным размахом.

Римская империя подарила миру особый вид монументальной архитектуры: триумфальные арки и колонны, посвящённые императорам – их победам, завоеваниям. Самая ранняя и, пожалуй, известная – колонна Траяна. Возведена в 113 году в честь побед над даками. Имя Траяна (98-117) стоит в одном ряду с Гаем Юлием Цезарем и Октавианом Августом. Правление его считается наивысшей точкой расцвета Римской империи, когда она занимала наибольшую территорию за всю историю Древнего Рима. Поэтому именно колонна Траяна не давала покоя другому европейскому завоевателю, Наполеону Бонапарту. И вот 1 января 1806 года император Наполеон I подписал декрет о возведении колонны в память его побед в кампанию 1805 года, где он нанёс сокрушительное поражение при Аустерлице объединённым войскам России и Австрии. Колонна возводилась с 25 августа 1806 года по 15 августа 1810 года в Париже на Вандомской площади, отсюда пошло её название – Вандомская колонна.

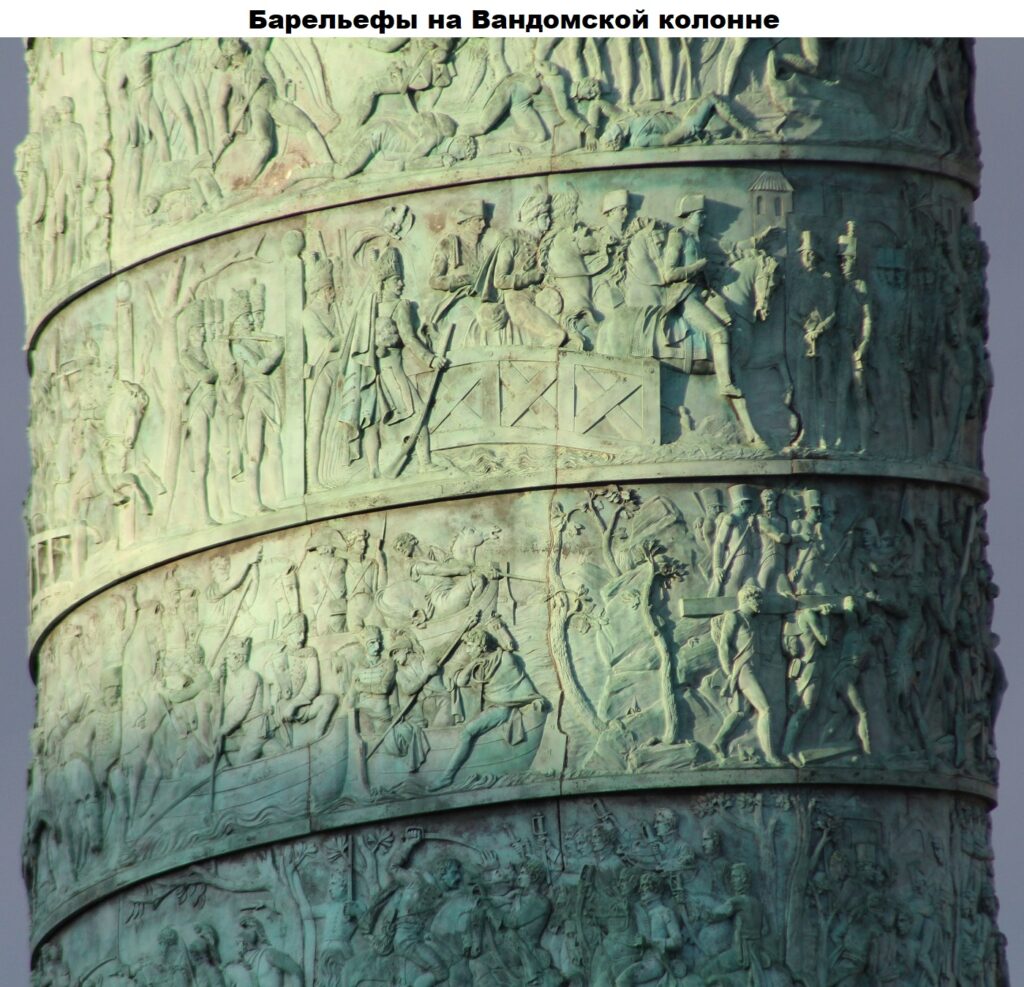

При сравнении сразу же видно, что Вандомская колонна – это копия колонны Траяна, только с поправкой на свои победы. Так и задумывалось. У одной и второй непрерывная лента барельефов спиралью обвивает высокий столп от основания до вершины. У Траяна это подробное повествование о двух его военных кампаниях, в которых богатое Дакийское царство было захвачено, разграблено и превращено в римскую провинцию, а заодно сырьевой придаток империи. Творение гениального скульптора и архитектора Аполлодора Дамасского поражает воображение своим масштабом: 2662 фигуры в 155 детально проработанных сценах, где сам Траян появляется 59 раз, искусно высечены в каррарском мраморе.

А ещё барельефы поражают смакованием насилия, местами переходящего в откровенное изуверство, тем самым подчёркивая имперское презрение к побеждённому народу. Например, очень яркая сцена: Траян в задумчивой позе созерцает частокол из черепов на городской стене, в то время как его легионеры поджигают дома мирных жителей, а группа непокорных даков смотрит на флегматичного римского завоевателя в бессильной ярости. Или два эпизода, где легионеры радостно демонстрируют отрубленные головы даков любимому императору. А вот озверевший от схватки римский воин прикусил за длинные волосы мёртвую голову противника и бросается в атаку вместе со свисающим у него изо рта жутким трофеем…

Изначально колонну венчала фигура имперского орла, позже – самого Траяна. А 4 декабря 1587 года по распоряжению папы Сикста V она была заменена на статую апостола Петра, с «ключами от Ватикана». Замысел понятен. Однако получилась двусмысленная ситуация: главный апостол, как символ христианской любви и покаяния, стоит на колонне, чьи барельефы воспевают мощь безжалостной имперской машины – зверства, разорение и геноцид, творимые «под крылом» тут же изображённой языческой богини победы (Виктории).

У Вандомской колонны столп обвивает лента в 22 витка, состоящая из 425 барельефов по эскизам художника Пьер-Ноласка, над изготовлением которых трудилась команда примерно из 30-ти скульпторов. Сюжеты показывают кампанию 1805 года глазами французов. Несмотря на общую цель – воспевание побед императора – подача материала на парижских барельефах совсем иная, чем на римском исходнике. Казалось бы, аналогичные сюжеты: военные переходы, стычки и сражения… Только теперь без идей «имперского превосходства». Другие акценты: не завоевания, но победы; не «избиение непокорных дикарей» по-Траянски, но битва достойных равных противников. Героизм живых и доблесть павших с обеих сторон – никто не измывается над мёртвыми, а их тела добавляют ноту трагизма в противостояние, запечатлённое на барельефах, ведь именно они – цена славы. Может, поэтому, когда союзные войска заняли Париж в марте-апреле 1814 года, Император Александр I взял Вандомскую колонну под личное покровительство, без предубеждения, что это памятник в первую очередь его недавнего унижения под Аустерлицем. Но сейчас Александр I, впоследствии «Благословенный», не просто победитель, он – освободитель Европы, мудрый и великодушный. Так что парижанам приходилось беречь колонну не от пришлых, а от своих: сразу после отречения Наполеона парижские роялисты (сторонники Бурбонов) не единожды на неё покушались. Государь Александр Павлович отстоял своим авторитетом.

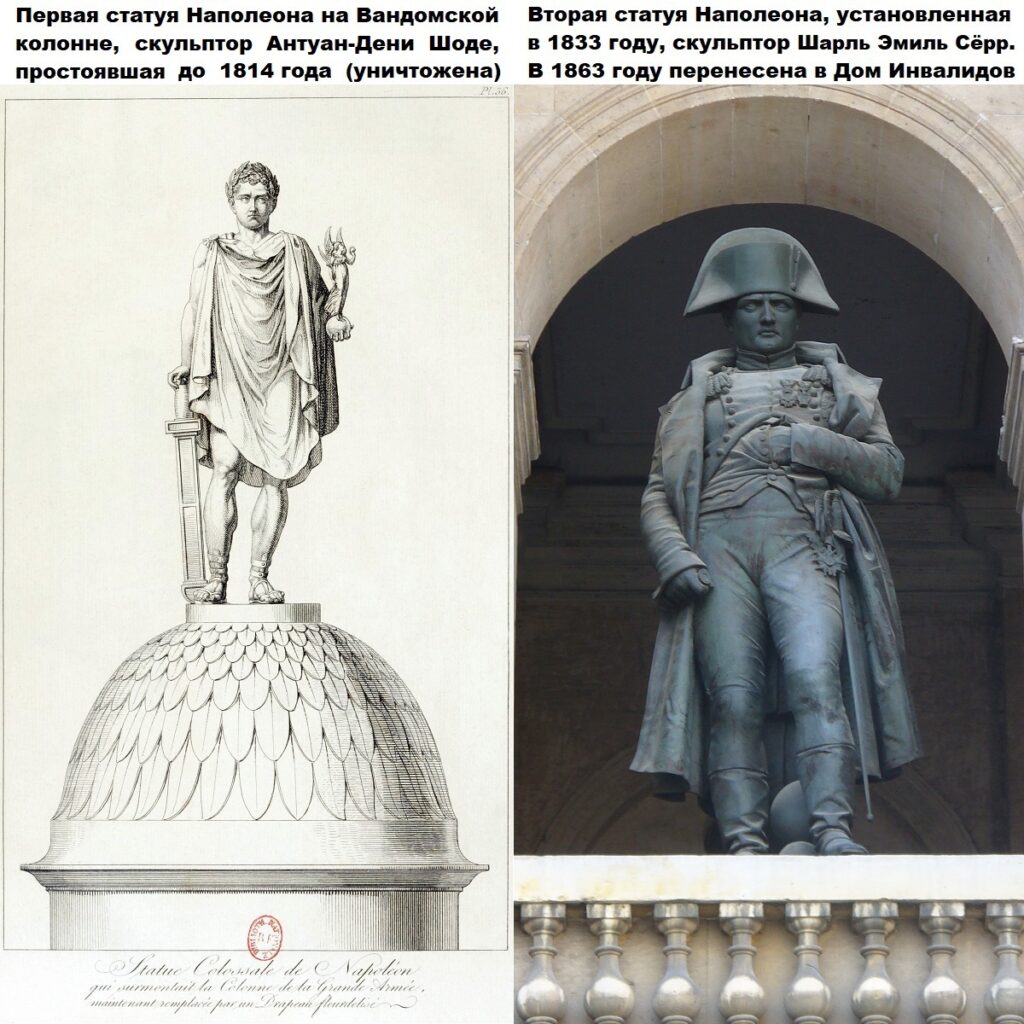

И, конечно, «Vive l’Empereur Napoléon!», чья статуя венчает столп: его же «гений» обеспечил триумф молодой французской армии в великой «битве трёх императоров»! Наполеон изображён на древнеримский манер: с лавровым венком на голове, в коротком древнеримском плаще, правой рукой опираясь на массивный меч, в левой держа маленький шар (модель земного), на котором стояла крохотная богиня победы, крылатая Ника. По свидетельству очевидцев, Александр I, впервые увидев Вандомскую колонну с утопающей в 44-х метровой вышине маленькой фигуркой «а-ля патриций», иронично заметил: «Я боялся бы, что у меня закружится голова, если бы я был поставлен так высоко!» Естественно, он не мог знать, что пройдёт двадцать лет, и ангел с его лицом будет вознесён ещё выше… А статую французского императора ждали глубокие трансформации. Для начала, по решению Временного правительства Франции, 7 апреля 1814 года она была демонтирована и заменена белым флагом Бурбонов (с лилиями), а сама вскоре уничтожена. Целых 19 лет колонна оставалась без «хозяина», пока в 1833 году по приказу короля Луи-Филиппа I (1830-1848) не была изготовлена и установлена новая статуя Наполеона, уже в привычном образе: шинель, двуколка, левая рука заложена за борт жилета, правая сжимает подзорную трубу. В таком виде ровно двадцать лет император деловито обозревал площадь, однако в 1863 году другой император, и по совместительству племянник, Наполеон III (1852-1870), опасаясь за сохранность столь ценного объекта, распорядился перенести статую под навес, в Дом Инвалидов, а вместо неё установить новую, по образцу первой. Скульптор Огюст Дюмон подошёл к задаче с некоторой долей перфекционизма. Например, в Древнем Риме никогда не использовались такие огромные мечи, на который опирался Наполеон в первом варианте. И теперь император сжимал в руке «правильный» короткий римский меч. В остальном всё было на своих местах, как в самом начале: венок, плащ, Ника на шаре…

В основании колонн – и Вандомской, и Траяна – имеется вход. Что вполне объяснимо: обе они полые, и внутри каждой винтовая лестница ведёт наверх, прямо на капитель с огороженной смотровой площадкой. У колонны Траяна лестница на галерею состоит из 185 ступеней, у Вандомской она насчитывает 176 ступеней.

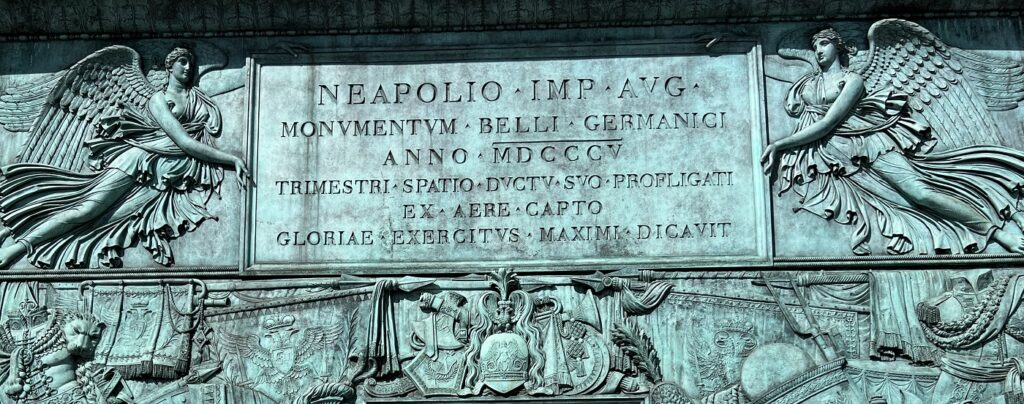

Примечательно, что мемориальная доска на основании Вандомской колонны, размещённая над входом, имеет не французский, а латинский текст, гласящий:

NEAPOLIO IMP AVG

(Наполеон Император Август) \

MONUMENTUM BELLI GERMANICI

(Памятник Германской войны) \

ANNO MDCCCV

(В году 1805) \

TRIMESTRI SPATIO DUCTU SUO PROFLIGATI

(В течение трех месяцев под его руководством разгромленной) \

EX AERE CAPTO

(Из захваченной бронзы) \

GLORIAE EXERCITUS MAXIMI DICAVIT

(Посвятил славе величайшей армии)

Исходя из послужного списка Бонапарта, вырисовывается интересная зависимость: младший лейтенант артиллерии → бригадный генерал → дивизионный генерал → Первый консул → император французов (стаж 2 года к моменту закладки колонны) → IMP AVG (Император Август). Но здесь, как ни тасуй, «Август» (AVG) напрочь выбивается из общего ряда! Можно по-разному титуловать Бонапарта, приправляя эпитетами: «Великий», «Гениальный», «Великолепный»… но только не «Августейший» – «не та порода», при всём его авторитете на пушках и штыках. Получается, с титулом он перемудрил.

В предпоследней строке мемориальной доски цепляет внимание фраза: «Из захваченной бронзы».

По задумке императора французов, колонна в честь его побед была отлита из бронзы переплавленных пушек союзных войск, проигравших битву при Аустерлице. Иногда можно даже услышать неимоверную цифру, порядка 1200 орудий. По другим, более достоверным источникам, количество захваченных французами пушек составляло от 133 до 142 стволов. Неизвестно, сколько бы продолжались разговоры о количестве пушек, ушедших на отливку огромного 44-метрового монумента, но вдруг случилась Парижская коммуна и её Совет решил колонну снести, как памятник, прославляющий идеи войны и завоеваний «прошлой императорской династии».

16 мая 1871 года всё было готово к сносу. В присутствии двух батальонов Национальной гвардии и лидеров Коммуны оркестр исполнил «Марсельезу» и «Le Chant du Départ» («Походная песня»), что могло произойти лишь по недомыслию либо злому умыслу. Ведь «Походная песня» – официальный гимн Наполеона, сменивший ту же «Марсельезу» во времена Первой Империи. А сносить памятник Наполеону под торжественные звуки его же собственного гимна – ноты зазвучат издевательски. Эдакая мелкая «идейная» месть… Со второй попытки увлекаемый тросами высоченный столп с оглушительным грохотом рухнул на заранее подготовленную кучу песка и навоза (для смягчения удара). Ещё в воздухе колонна развалилась на три части и буквально рассыпалась от мощного удара под своим весом. На земле осталась куча мусора: груда обтёсанных каменных блоков вперемежку с разбитыми полукруглыми листами бронзовых барельефов. Тут стало ясно, что вся массивная конструкция держалась на составной каменной основе, покрытой лишь тонкой, хоть и красивой, «оболочкой» из бронзы, на которую пушек ушло гораздо меньше, чем говорилось.

Уже через 12 дней после уничтожения колонны, 28 мая 1871 года, Коммуна пала. И замешкайся коммунары хоть на неделю, решая свои проблемы, этого бы (останки на фото) точно не случилось. Но звёзды сложились иначе: видимо, кому-то на небесах тоже стало интересно, сколько же бронзовых пушек ушло на отливку?..

Когда секрет раскрылся, по прошествии двух лет после сноса (1873) началось восстановление. В 1875 году колонна вновь украшала центр Вандомской площади в законченном виде. С поправкой, что теперь это был не прижизненный памятник великому диктатору, а всего лишь новодел…

Парижский создатель

Анри Луи Огюст Рикар де Монферран (1786-1858) не был дворянином. Приставку «де» при рождении добавила к фамилии его мать, Мари Фистиони (Marie Fistioni), чтобы «аристократичнее было». В 1806 году Огюст поступил в парижскую Королевскую академию архитектуры, однако почти сразу же был призван на военную службу и зачислен в 9-й конногвардейский полк наполеоновской гвардии. В том же году невезучий «аристократ» получил два боевых ранения: в бедро и голову. Вернувшись в Париж через год, он продолжил обучение в академии. Спустя ещё шесть лет, в 1813 году, Монферран вновь вступил в ряды наполеоновской гвардии, где уже блестяще проявил себя, отличившись в битве при Ханау (1813), в которой Наполеон разгромил австро-баварский корпус. Это было последнее крупное сражение кампании 1813 года в Европе. Монферран тогда удостоился высшей награды Империи – ордена Почётного легиона.

Но вот Великая армия повержена, Франция вывесила белый флаг. Страна, обременённая 700-миллионной контрибуцией, надолго потеряла вкус к возведению новых, сколь-нибудь значимых объектов. Так что молодому амбициозному архитектору проявить себя на павшей родине не представлялось возможным. Тогда Монферран отправился в самое логово врага Франции, куда не ступала даже нога Наполеона…

«Северная Пальмира», 16 июля 1816 года.

Как иронично, в Санкт-Петербург прибыл французский католик, служивший в наполеоновской гвардии, кавалер высшего ордена, учреждённого самим Бонапартом, чтобы стать творцом главного православного Храма Российской Империи и самого значимого памятника в честь победы над Наполеоном!

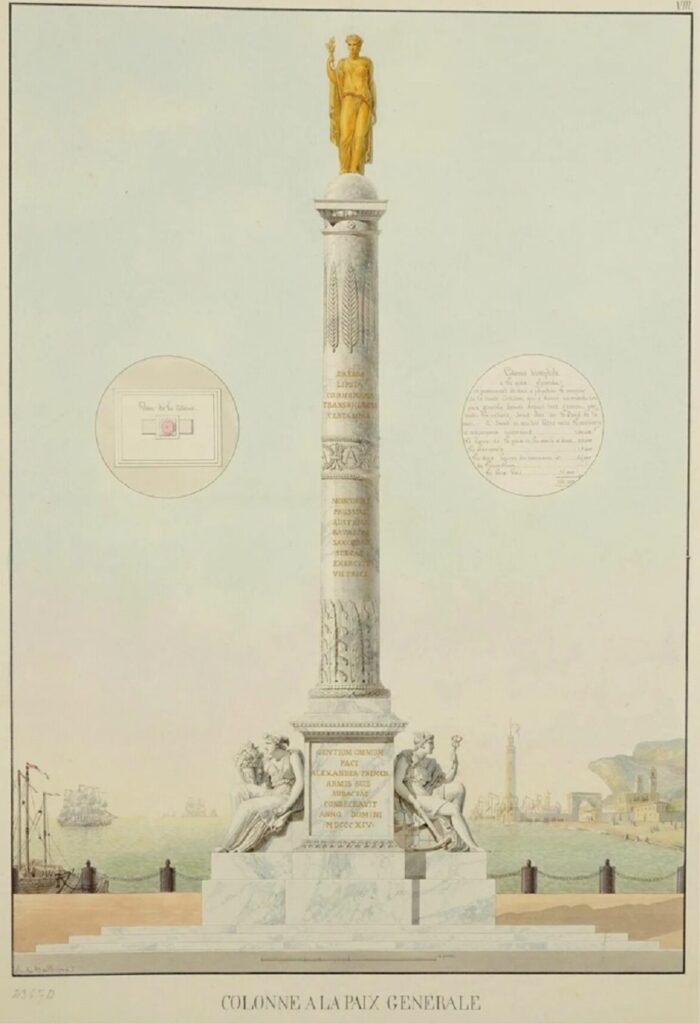

Отметим два очень важных обстоятельства в судьбе молодого француза. Ещё в апреле 1814 года, во время пребывания Государя Александра I в Париже во главе союзных войск, Монферрану удалось преподнести ему роскошный «Альбом разных архитектурных проектов, посвящённых Его Величеству Императору Всероссийскому Александру I» со своими превосходными рисунками. Там были, в частности, проекты загородного императорского дворца, Триумфальной арки «Храброму Российскому воинству» и «Колонны в честь всеобщего мира» (прототип будущей Александровской). К рисункам прилагался краткий перечень материалов и там же указывалась предварительная стоимость затрат. Государь был восхищён, и Монферран получил приглашение на работу в российской столице. Поэтому «в логове» его уже ждали, даже обустроиться помогли.

И второй момент: благодаря рекомендательному письму от парижского часовщика и новатора Абрахама Брегге, создателя гремевшей по всей Европе марки часов «Брегет» (Breguet), Монферран познакомился с важным русским государственным деятелем испанского происхождения, Августином Бетанкуром (1758-1824). Выдающийся организатор, генерал-лейтенант русской службы, один из создателей транспортной системы Российской Империи, Бетанкур возглавлял Комитет по строительству, ответственный за возведение самых «знаковых и совершенных» сооружений Петербурга. И когда Александр I велел Бетанкуру подобрать архитектора для перестройки (четвёртой по счёту) Исаакиевского собора, тот «на свой страх и риск» рекомендовал Монферрана. Молодой француз ещё толком не успел проявить себя в Северной столице, так что эта судьбоносная рекомендация дорогого стоила…

По сути, с неё и началась деятельность иностранца, подарившего Санкт-Петербургу три настоящих архитектурных бриллианта, вошедших в сокровищницу мировой культуры: Исаакиевский собор, Александровскую колонну и Конный монумент Императору Николаю I, где в полной мере проявлен гений инженерной мысли.

Памятник Императору Николаю Павловичу (1859) – результат совместных усилий выдающихся мастеров. Например, шестиметровую конную статую, держащуюся всего лишь на двух точках опоры (задние ноги коня), отлил и установил гениальный скульптор Пётр Клодт. Огромный каменный пьедестал эллиптической формы был работы Монферрана, он же – автор всего проекта, к сожалению, для него последнего. Архитектор не дожил до открытия монумента ровно год (без трёх дней).

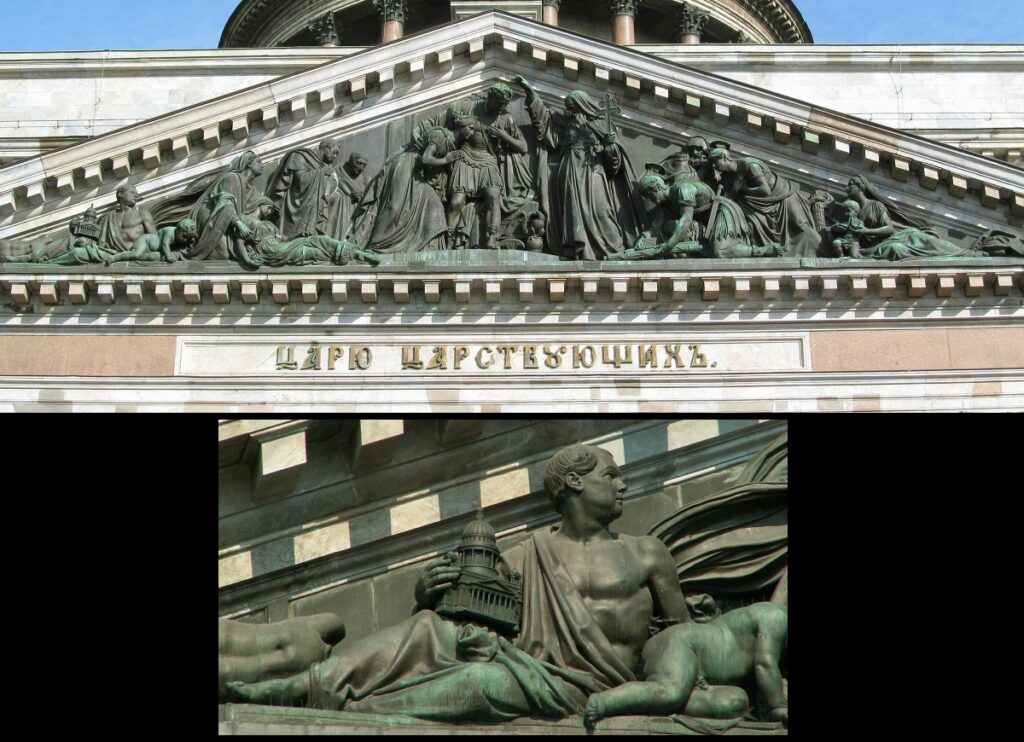

Исаакиевский собор – уникальное сооружение, с вытесанными из гранитных монолитов 112-ю колоннами, каждая высотой 17 метров и весом более 114 тонн. Грандиозный проект длинною в 40 лет (1818-1858). Через месяц после торжественного открытия собора Монферран умер. Можно сказать, его возведение заняло практически всё время, прожитое французским архитектором в России. Это и называется – миссия…

Огюст де Монферран завещал себя похоронить в одном из подземных сводов Исаакиевского собора. Царь, будущий «Освободитель», Александр II в просьбе католика отказал. Заупокойная месса и отпевание проходили в католической церкви Св. Екатерины Александрийской на Невском проспекте, но потом траурный кортеж двинулся к Исаакию и трижды объехал вокруг собора. Позже останки великого зодчего Санкт-Петербурга были доставлены во Францию. Ныне он покоится на кладбище Монмартр рядом с матерью Мари Луизой Фистиони и отчимом Антуаном де Коммарье, художником и гравером, обучившим Огюста рисованию.

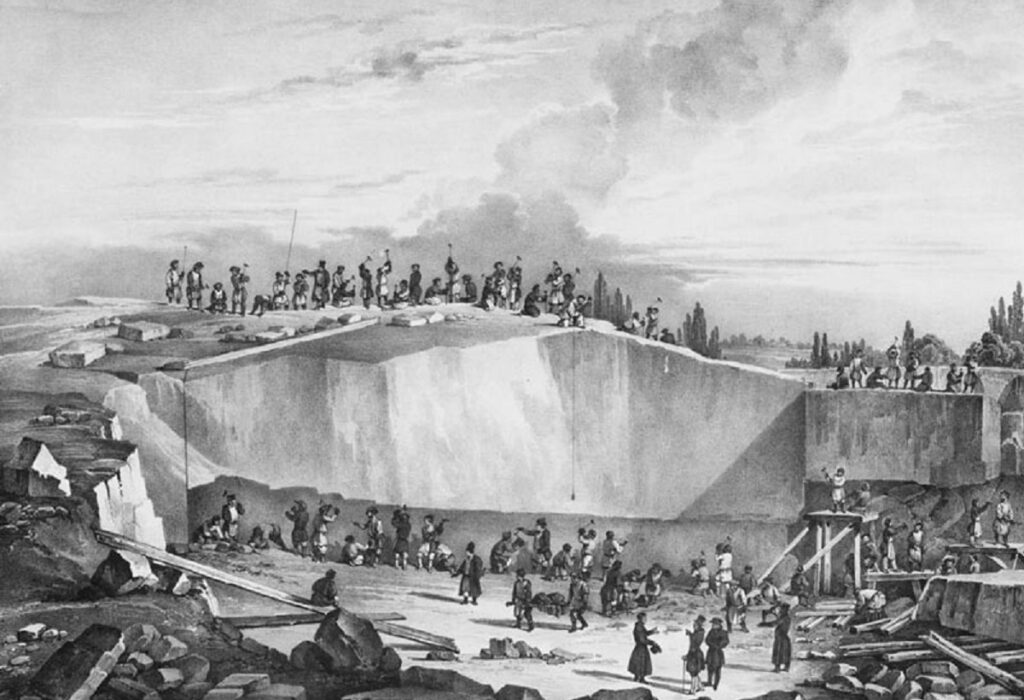

И всё-таки творец реально остался на фронтоне западного портика собора: в левой части горельефа «Встреча Исаакия Далматского с императором Феодосием», выполненного скульптором И. П. Витали в 1842 – 1845 годах, можно видеть фигуру Монферрана, нежно обхватившего рукой макет своего главного детища, Исаакиевского собора.

Секреты Александрийского столпа

«Предо мной предстала колонна Траяна как прообраз самого прекрасного, что только способен создать человек в этом роде; я должен был стараться подойти как можно ближе к этому величественному образцу античности, как это было сделано в Риме для колонны Антонина, в Париже – для колонны Наполеона».

Огюст де Монферран

Говоря об Александровской колонне, образцом для неё обычно называют колонну Траяна, а не Вандомскую. И Монферран здесь не оригинален. Действительно, нельзя же просто взять и объявить, что основой для проекта памятника Александру I послужила колонна, воздвигнутая в честь… его поражения. Это же конфуз! А если начать разбираться, то получится, что сам автор проекта – кавалер наполеоновского ордена, добытого им в битве на стороне «врага рода человеческого»! На диверсию похоже… Так чья же колонна всё-таки ближе к проекту Александрийского столпа: Траяна или Наполеона? Учитывая, что нижние части римской и французской колонн по оформлению полностью идентичны, а столпы одинаково покрыты спиральными барельефами, остаётся наглядно сравнить оформление верхней части всех трёх колонн – Траяна, Вандомской и Александра:

Значит, всё-таки «диверсия»… Но зато какая она величественная, цельная, с идеальными пропорциями, чудо!

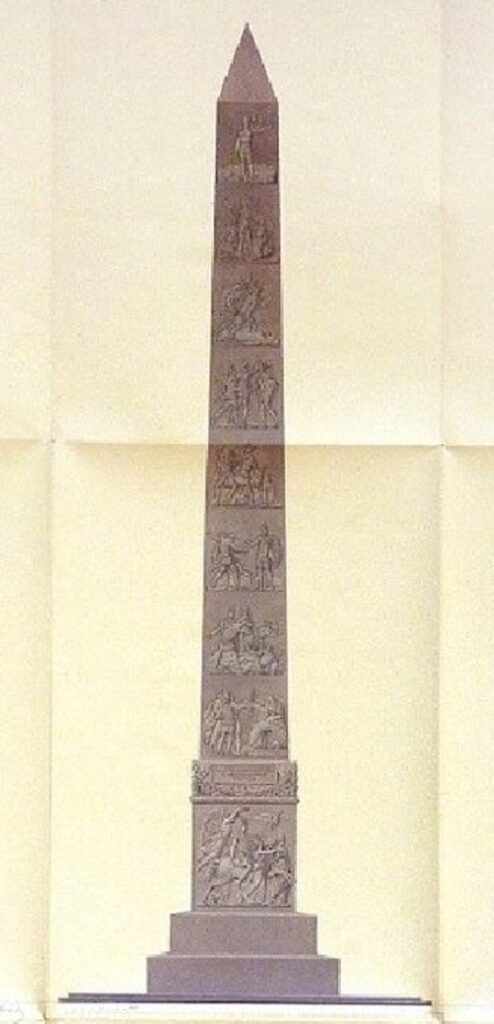

Задуманный монумент в память о «незабвенном брате» для Императора Николая Павловича был очень личным делом. В 1829 году Государь от своего имени официально объявил открытый конкурс на проект памятника. В конкурсе принял участие и Огюст де Монферран. Первый его проект с идеей 34-метрового обелиска был отвергнут. Второй же, о возведении на Дворцовой площади колонны, на манер Траяна, но из цельного монолита, на гранитном постаменте и увенчанной крестом, Император утвердил 24 сентября того же года.

Остался нереализованный проект медали, по рисунку Монферрана, где показан первый утверждённый вариант колонны с крестом в навершии:

Предполагалась медаль для закладки в основание монумента. На заседании Комиссии, 25 февраля 1830 года, её рисунок, представленный Монферраном, был отклонён. Сложное и несколько аляповатое оформление значительно упростили. В новом варианте нет изображения Здания Главного штаба с Триумфальной аркой на заднем плане, надпись на обороте стала намного лаконичней. Теперь медаль смотрелась строже и торжественней. Пока готовили фундамент, куда планировалось её поместить, в проект к венчавшему колонну кресту добавили Ангела. Правой рукой он поддерживал большой, выше роста, крест; в опущенной левой – лавровая ветвь, доходящая до виска:

Предложение Монферрана дополнительно вложить в фундамент монеты и медали, выбитые в царствование Александра I, было урезано Комиссией до одних монет. На что последовала Высочайшая резолюция: «…монеты и медали положить все как предполагал Г. Монферанд, и сверх того монеты того года, когда закладка произведена будет» (Николай I). Закладную медаль с Ангелом на колонне отчеканили в платине.

Когда фундамент был готов, состоялась официальная церемония закладки памятника: 19 ноября 1830 года, в пятилетнюю годовщину смерти Императора Александра I.

Вот как описал любопытный этап церемонии один из самых авторитетных специалистов по Колонне, Александр Лукич Ротач (1893-1990), в своей книге «Александровская колонна»:

«В центр верхней части фундамента был помещён гранитный блок размером 52Х52 сантиметра, в толщу которого вставлена бронзовая шкатулка с золотыми, платиновыми, серебряными и медными медалями и монетами, отчеканенными в честь Александра I. Среди 105 медалей и монет есть одна платиновая медаль, выполненная по проекту Монферрана, с изображением памятника и датой «1830 г.». На ободке медали надпись: «Александру Благословенному благодарная Россия». Архитектор предусмотрел эту медаль для того, чтобы она сохранила потомкам внешний вид монумента, если спустя много веков колонна разрушится.

В шкатулку была вложена пластинка из позолоченной бронзы с выгравированной на ней надписью:

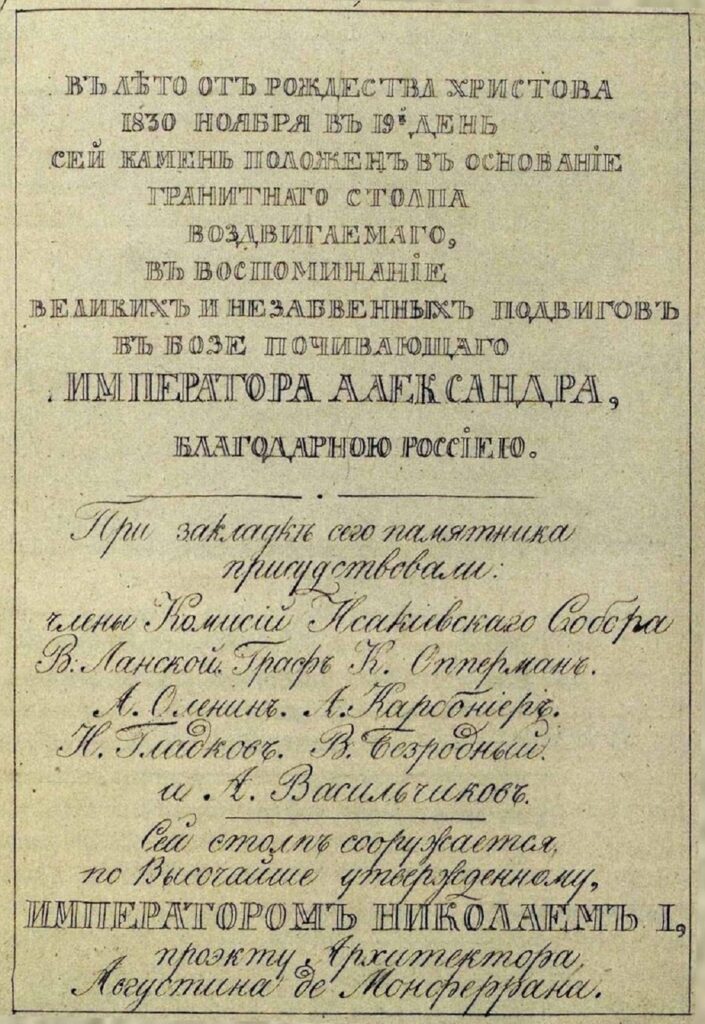

«В лѣто от Рождества Христова

1831

начато сооружение памятника

воздвигаемаго

Императору Александру

благодарною Россиею

на гранитномъ основании положенномъ

в 19 день ноября 1830 года

в Санктпетербурге

При сооружении сего памятника

Председательствовалъ Графъ Ю. Литта.

Князь П. Волконский, А. Оленинъ,

Графъ П. Кутайсовъ, И. Гладковъ,

Л. Карбониеръ, А. Васильчиковъ

Сооружение производилось

по начертанию того же

архитектора Августина де Монферранда»

Цитата приведена как есть, однако стоит заметить целый ряд неточностей в рассказе известного советского специалиста. Естественно, никаких монет и медалей, отчеканенных в честь Александра I, тогда не было. И дата «1831» на пластине выглядит очень странно, если закладка состоялась в предыдущем «1830»… Ответ прост: автор книги – известный советский архитектор, член Союза Архитекторов СССР, совершенно далёкий от нумизматики. Всё, что касалось проектных и строительных работ – это его стихия. А монеты, медали, дощечки – дело второстепенное. Считать гурт ободком, как видим, для него норма, и неважно, чего там напихали в некий короб, главное, что он вставлен в гранитный блок размером 52Х52…

Не будем строго судить, тем более, в остальном книга Ротача замечательная! Давайте лучше восстановим реальную картину.

Как известно, было три закладки: «первая», «по случаю», «итоговая».

Итак, в час дня 19 ноября 1830 года состоялась первая закладка.

После молебна в гранитный блок верхней части фундамента была помещена бронзовая шкатулка, куда вложили: 3 платиновые, 1 золотую, 9 серебряных и 1 медную монеты 1830 года выпуска (дата закладки), а также 3 золотые, 12 серебряных, 8 медных монет и 68 медалей, чеканенных в царствование Александра I – всего 105 штук. К ним присовокупили закладную платиновую медаль 1830 года, где на колонне стоял Ангел с крестом, и закладную доску из позолоченной бронзы. За сто рублей надпись на доске выгравировал «С.-Петербургский мещанин Василий Данилович Берилов», позолота и «чернь в словах», за 60 рублей, на совести мастера Диннера. То есть доска обошлась значительно дороже всех вложенных монет, вместе взятых. Надпись на ней торжественно гласила:

Эта церемония состоялась прямо накануне знаменитого восстания в Польше (29 ноября 1830 – 21 октября 1831 гг.), что очень важно для дальнейших событий. Вскоре после подавления польского мятежа, 9 ноября 1831 года, Государь находился в Москве. И через бывшего при нём князя Петра Волконского он передал распоряжение графу Юлию Литте, Председателю комиссии по сооружению памятника, чтобы тот подготовил вторую закладную доску и вложил её, также как и первую, в основание колонны вместе с только что выбитой медалью «За взятие приступом Варшавы». Свежеотчеканенный экземпляр медали прилагался.

Мистика какая-то! Государь будто бы оправдывался перед усопшим старшим братом за «семейный скандал», разразившийся во вверенной ему Империи, как бы говоря: «порядок наведён».

Изготовление закладной доски на сей раз поручили известному мастеру бронзовых дел с Васильевского острова Александру Герену. Надпись на ней гласила (она же приведена в цитате из книги Ротача):

Вторая закладка – «по случаю» – состоялась 13 февраля 1832 года. За десять дней до этого на фундамент был установлен 410-тонный монолит под пьедестал. Медаль «За усмирение польского мятежа» и памятная доска в присутствии комиссии ушли в блок громадного цокольного монолита.

Почти год польский бунт отвлекал внимание Императора. К середине 1832 года Государь утвердил изменения в фигуре Ангела, теперь удерживающего крест левой рукой, с вознесённой к небесам правой (по канону). Тогда была изготовлена вторая закладная медаль в платине – со «скорректированным Ангелом», изменённой надписью и датой «1832»:

В третью, итоговую закладку, 30 августа 1832 года, на церемонии, предваряющей установку колонны, Монферран лично вложил серебряную шкатулку, где лежала новая платиновая медаль, в специально сделанное в центре пьедестала углубление.

В отличие от медали 1830 года, именуемой «Закладка Александровской колонны», название медали с датой «1832»: «Установка Александровской колонны». Экземпляры закладных медалей 1830 и 1832 годов имеются в Эрмитаже в золотом и серебряном исполнении каждая. Их платиновые собратья навек упокоились в чреве огромной колонны. Медали с датой «1830», отчеканенные в меди и серебре, изредка появляются на аукционах, у редчайшей медали с датой «1832» нет ни одного прохода.

Пока в Санкт-Петербурге шли «государевы игры» с закладками, на финских берегах разворачивались куда более важные события для будущего монумента. Добывались огромные, без изъянов, монолиты для стержня (столпа) и пьедестала колонны.

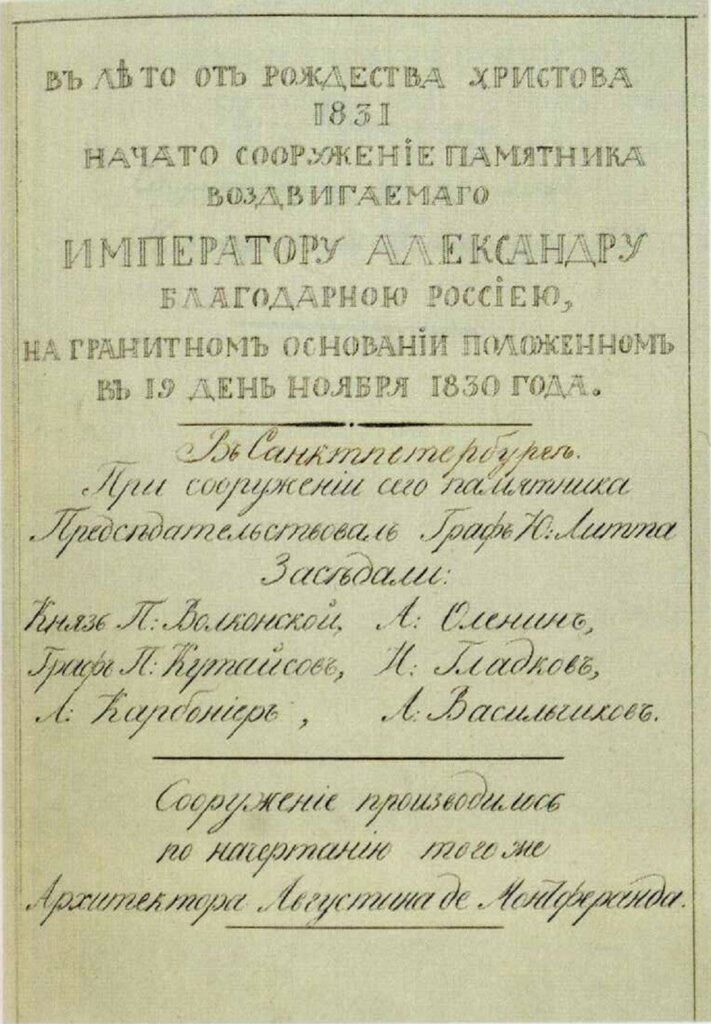

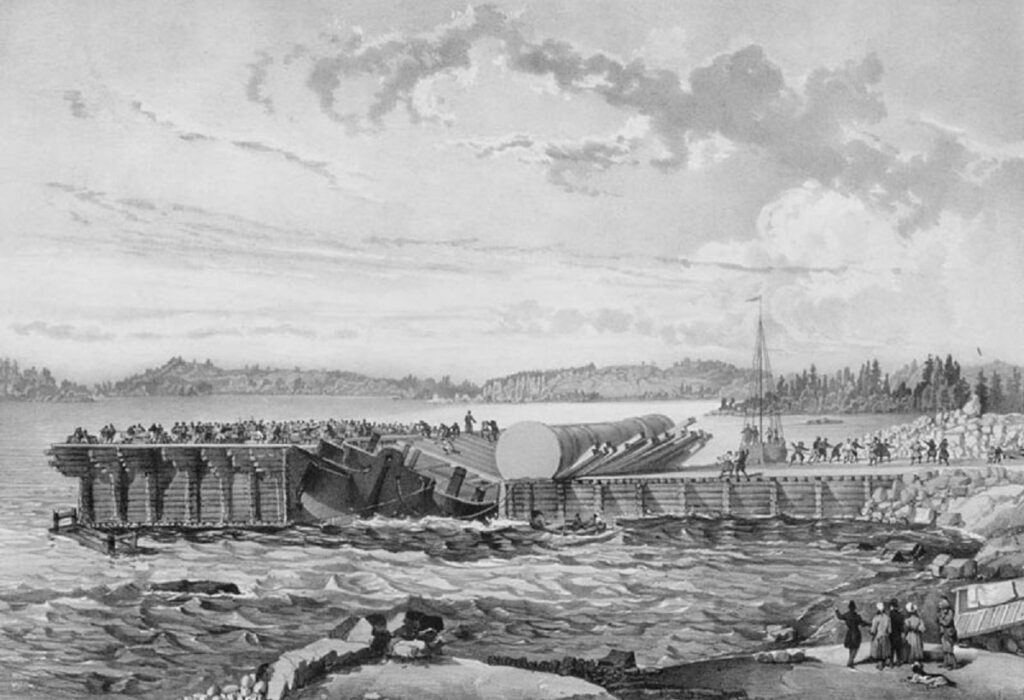

В одной из бухт Финского залива, между Выборгом и Фридрихсгамом, располагалась каменоломня Пютерлакс (фин. Hamina), где уже добывали гранит для Исаакия. Скала, из которой предстояло вырубить монолит для стержня колонны, возвышалась на 14,5 метров над уровнем моря с пологим уклоном к берегу. Здесь же устроили причал в виде мола, выступающего на 63 метра в море. Задача по извлечению монолита из скалы казалась почти невыполнимой. Над ней в течение двух лет упорно трудились в карьере порядка 600 рабочих. Чтобы выломать из огромной массы гранита правильный кусок для 30-метрового стержня, была использована природная трещина в скале…

Монолитный блок под пьедестал, нужного размера и без изъянов, долго не удавалось обнаружить. Лишь с третьей попытки нашли подходящий камень в местности Летцарма (фин. Letzarma), что в пяти верстах от каменоломни Пютерлакс. Вырубкой 410-тонного гиганта из скалы занимались 500 человек в течение трёх месяцев… 7 ноября 1831 года монолит под пьедестал был снят с баржи у пристани между Адмиралтейством и Зимним дворцом. Ещё восемь дней понадобилось для доставки его к месту заложенного фундамента.

Касаемо стержня колонны, отделённая, наконец, от скалы гранитная глыба получилась длиной 30,4 метров, толщиной 6,9 метров и весом 3754 тонны. Эту махину надо было ещё обработать, перевезти и установить. Достаточно отметить, что монолит весом около 650 тонн, оставшихся после придания глыбе цилиндрической формы, чуть не затонул при погрузке на баржу во время отправки в столицу. До берега колонну спускали две недели – путь в 93 метра оказался чрезвычайно сложен из-за неровной скалистой местности. На последнем этапе огромный стержень аккуратно докатили по ровному настилу мола до уложенных в один ряд 10-метровых деревянных брусьев, служивших сходнями на причаленное судно. При перемещении по сходням на баржу, когда монолит проходил над её бортом – все 28 толстенных брусьев разом подломились. Баржа накренилась под огромным весом колосса, прижавшим её борт. Монолит буквально завис над водой между баржей и причалом… Если бы крен усилился, будущая колонна могла запросто погрузиться в воду и увязнуть в прибрежной глине. На подмогу срочно вызвали 600 солдат и служащих инженерной команды. Понадобилось целых 48 часов неимоверных усилий, чтобы они, вместе с измотанными после неудачной погрузки рабочими, выправили ситуацию. Колонна заняла нужное положение, баржа была готова к отплытию… 1 июля 1832 года, в день рождения Николая I, судно с колонной прибыло в Санкт-Петербург.

Когда речь заходит о том, кто непосредственно руководил всеми работами по добыче, первоначальной обработке и транспортировке монолитов для Александровской колонны, источники указывают на подрядчика Василия Яковлева. Молодой парень 24-х лет от роду совершил, казалось бы, немыслимое: два огромных монолита, послуживших пьедесталом и стержнем для колонны – лично его заслуга! Но когда речь заходит о награждении, в архивных документах также всплывает имя его отца, Авраама (Абрама) Яковлева, о вкладе которого ничего не известно. Оба они, отец и сын Яковлевы, были крупными подрядчиками по поставке камня для строек Санкт-Петербурга. Думается, молодого Василия, с кем заключили контракт, в особых случаях консультировал бывалый отец. Например, сложнейшая по технике исполнения, уникальная операция извлечения из скалы монолита для ствола колонны, восхитившая даже Монферрана, помимо знаний и энергии, требовала огромной практики и опыта. А Василий вряд ли мог ими похвастаться банально в силу возраста. И советы Яковлева-старшего были явно не лишними.

В сентябре 1832 года отца и сына наградили особой медалью «За усердие по установлению Александровской колонны», спроектированную и чеканенную в золоте специально для них в количестве 2-х штук. Также, в августе 1834 года, Василий и Авраам были награждены орденами Св. Анны 3 степени.

К этому можно добавить, Василий Яковлев (1806-1848) является дедом по материнской линии великого театрального реформатора и педагога К. С. Станиславского. Соответственно, Авраам будет ему прадедом.

Вклад Огюста Монферрана в создание монумента бесспорен. Но всё-таки уместнее о нём говорить не как о «создателе», а как об «одном из создателей». И речь не о распылении заслуг по принципу: «вклад каждого работника важен». Просто, есть ряд фигур, без которых Александрийский столп, каким мы его знаем, никогда бы не появился. Вообще, будь воля Монферрана, мы бы созерцали сейчас некий «египетский» обелиск, невнятный и скупой на барельефы, из его первого варианта (рисунок Монферрана):

Судя по восторженности Монферрана, он не шутил:

«…мы знаем замечательный эффект, который производят обелиски. Этот монумент столь прост и столь драгоценен по своему исполнению, и всегда будет рассматриваться как продукт более совершенного производства в архитектуре египтян».

Огюст де Монферран

Однако «штыковое нечто» с рисунка не производит никакого «замечательного эффекта». Ну совсем! Так почему обелиск, а не колонна? Тем более сам же Монферран, в раннее поднесённом ещё Александру I альбоме, изобразил «Колонну Мира»? Блестяще образованный архитектор получил в России солидный опыт: на тот момент успели добыть и установить 48 гранитных колонн для Исаакия. С таким багажом хитрец точно знал: обелиск сделать куда проще. А проект, каким его представлял Император – высшей степени сложности, что называется, «на везение». Но архитектор «застрял» в грандиозной десятилетней стройке Исаакия, конца которой даже не предвиделось. Памятник на Дворцовой площади, задуманный самим царём, мог прославить Монферрана гораздо быстрее. Амбициозный француз подчинился воле Государя, упорно не желавшего обелиск, и тогда родился проект Александровской колонны. Оставалось дело за «малым»: примерно в 400 и 600 тонн весом… Спрашивается, на что Монферран надеялся, вычерчивая контур будущей монолитной громадины и лишь смутно веря в успех? Возможно, после 13-ти лет жизни в России, ему вдруг открылась великая тайна русского «авось» в его сакральном значении…

Тем временем, первый подрядчик, от которого ждали монолита под пьедестал, дело провалил. Не случись Василия Яковлева (с отцом), ещё неизвестно, как бы Монферран выкручивался. Только благодаря умелому руководству и невероятному упорству, отчасти везению Яковлева-младшего, получены два огромных монолита (410 и 612 тонн), легших в основу колонны. Кстати, ошибку при погрузке стержня, едва его не утопившую, единодушно приписывают Монферрану – явно проглядывает «авось»! Но не будем лукавить, архитектор внёс важнейший вклад не только на бумаге. Например, превосходно сработал при установке 410-тонного цокольного монолита на фундамент: стоял 25-градусный мороз, известковый раствор, которым смазали площадку фундамента, пришлось замешивать на сорокоградусной водке с добавлением 1/10 части мыла, благодаря этому удалось достичь абсолютно точного совмещения площадки и легко скользящего по ней огромного монолита. А 30 августа 1832 года, в день тезоименитства (именины) Александра I, уже показал себя во всём блеске, когда состоялась установка Александрийского столпа…

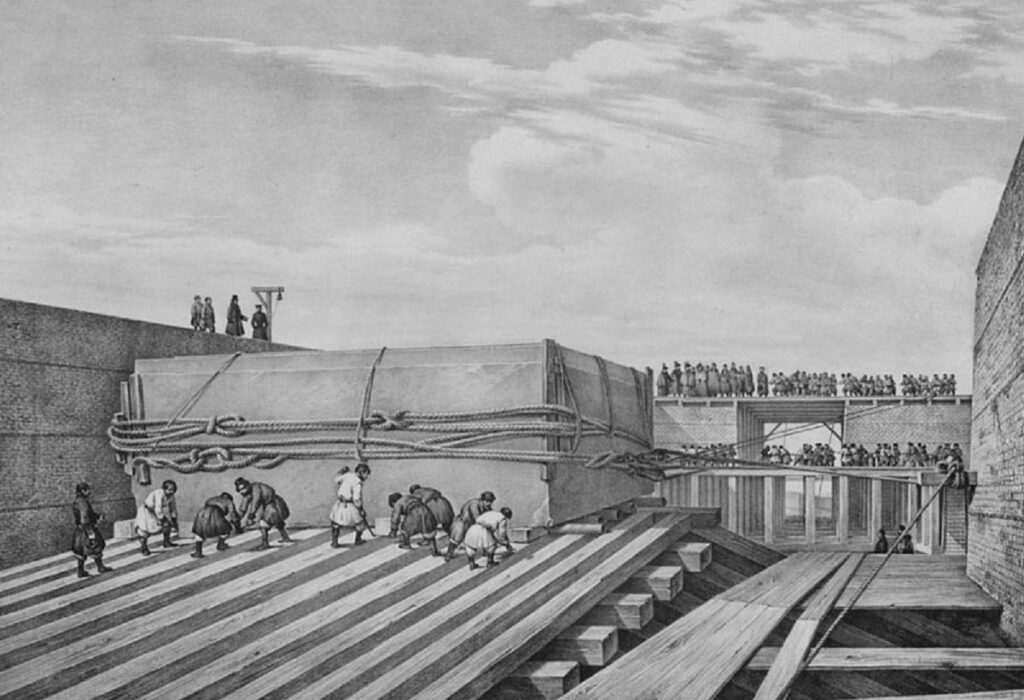

Монферран использовал приёмы, известные ещё с древности: применение системы кабестанов (лебёдок) и рычагов, для подъёма больших тяжестей. За основу им взят метод, использованный гениальным архитектором и инженером Доменико Фонтана (1543-1607) при подъёме Египетского обелиска в 1588 году на площади Св. Петра в Ватикане. С поправкой, что вес обелиска всё-таки был почти в два раза меньше (325 тонн). Поэтому Монферрану пришлось применять другие комбинации в распределении нагрузок, строить более сложную систему лесов и усовершенствовать кабестаны (лебёдки).

Архитектору нужно было беспокоиться только о расчётах. В проекте, который русский Император считал личным делом, ресурсы (особенно людские) были неограниченны. Щедро уложен деревянный настил, устроен помост, сооружены 47-метровые леса. В подъемных работах приняли участие 3000 человек, в том числе 1440 солдат и матросов. С помощью 60-ти кабестанов и системы блоков 612-тонный монолит был поднят и без каких-либо креплений установлен на постамент, куда намертво врос под своим весом. Николай I повернулся к архитектору, и все услышали слова Императора, сказанные им по-французски: «Монферран, вы себя обессмертили!» Растроганный архитектор не смог ничего ответить, от нахлынувших чувств слова где-то застряли, и просто подумал: «И всё-таки «авось» действует!» Шёл семнадцатый год его жизни в России…

Внешняя отделка монумента заняла ровно два года. За это время на пьедестал добавили четыре барельефа, украшенные орлами, желудями, гирляндами, венками, доспехами и аллегориями. Например, сидящие спинами друг к другу молодая женщина и атлетического вида старик олицетворяют реки Вислу и Неман, которые перешли русские войска, когда военные действия против армии Наполеона перетекли в Европу. На другом барельефе, справа, можно заметить фигуру Афины Паллады, которая опирается на щит с российским двуглавым орлом. Очень сильное решение! Оригинальнее, пожалуй, можно представить только фигуру Зевса в Шапке Мономаха либо Гермеса в купеческом наряде…

На полировку стержня колонны ушло пять месяцев. Ежедневно ею занимались 200 человек. Ещё предстоял самый сложный и ответственный этап: расчёт и создание энтазиса – плавного уменьшения диаметра колонны по направлению к верхней части, для усиления зрительского эффекта. Монферран применил свою оригинальную систему утонения стержня. Просто невероятно, что мастерам гранитчикам удалось реализовать сложные инженерные расчёты архитектора на огромном столбе с математической точностью, считавшейся до этого недоступной для строителей.

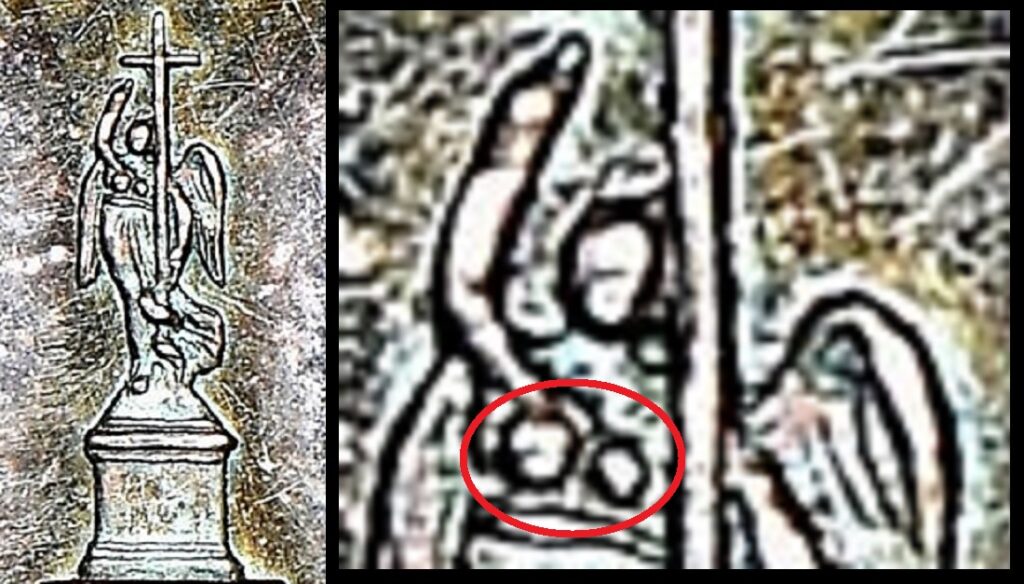

И наконец, венчает колонну фигура Ангела, выполненная в 1834 году. Великолепная работа скульптора-монументалиста Бориса Орловского (1791-1837). Композиция высотой 4,26 метра одновременно легка и величественна. Левой рукой Ангел держит большой «латинский крест», попирающий издыхающего змея, правая вознесена вверх с указующим на небеса перстом – характерный жест Иоанна Крестителя с одноимённой картины Леонардо да Винчи (также есть утверждение, что это жест Архангела Уриила (Уриэля), как знак просвещения и наставления). Голова наклонена вперёд, взгляд устремлён вниз… По распоряжению Государя Императора, лицу Ангела приданы черты молодого Александра I:

В первом варианте, фигура на вершине колонны должна была опираться на стальной прут, который позже убрали. При реставрации 2002-2003 гг. вдруг выяснилось, что Ангел держится лишь за счёт… собственного веса! А значит, как и огромный столп, фигура Ангела тоже ничем не закреплена! Это придаёт памятнику особое значение, делая его чуть ли не национальным символом. Ведь если вдуматься, громадный килотонный монумент стоит незыблемо только на двух «авось»: на одном держится столп, на другом – Ангел с императорским лицом…

Высота колонны Траяна составляет 38 метров, Вандомской – 44,3 метра. Александрийский столп взметнулся на 47,5 метров. Но уникальным его делает другое. Не принижая исторического значения первых двух колонн, всё-таки признаем: колонна Траяна состоит из 20-ти мраморных блоков, Вандомская, можно сказать, тоже сборная (по крайней мере, внутри). Но Александровская – это два спаянных монолита, которым по габаритам нет равных среди подобных сооружений. Задумка Государя обратилась инженерным чудом, надолго опередившим своё время. Уже не говоря, что в художественном плане – это шедевр планетарного масштаба.

30 августа 1834 года при огромном стечении народа и войск состоялась торжественная церемония открытия Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге:

К памятному событию была выпущена медаль «На открытие Александровской колонны. 30 августа 1834 года». Чеканилась в золоте, серебре и меди. Золотые экземпляры теперь крайне редки.

Говорят документы

Отгремели празднества. Колонна украсила Дворцовую площадь. Но в денежной сфере Российской Империи, как и прежде, царило беспортретное уныние. Памятная дата никак не была отмечена на монетах. Самым заметным событием 1834 года здесь можно считать введение русско-польского номинала «3 рубля – 20 злотых» в золоте и «30 копеек – 2 злотых» в серебре. Выпуск их был поручен Варшавскому монетному двору.

Наступил 1835 год…

На тот момент самая крупная по техническим параметрам российская монета – «1,5 рубля – 10 злотых» диаметром 40 миллиметров. Для создания новых композиций она гораздо больше подходила, чем обычный рубль. Поэтому данный номинал лёг в основу особой медальной монеты, втайне задуманной как сюрприз Государю.

12 сентября 1835 года история «Семейного» полуторарублёвика началась…

Интересно, что все трое главных «заговорщиков» уже проходили в 1825 году по другому громкому делу – с «Константиновским рублём». И спустя десять лет, ровно те же «искатели приключений», по нисходящей:

Егор Францевич Канкрин (1774-1845), министр финансов Российской Империи;

Егор Васильевич Карнеев (1773-1848/49), директор Департамента горных и соляных дел, в чьём подчинении находился в то время Монетный двор;

Евстафий Иванович Еллерс (1775-1845), вардейн (начальник) Санкт-Петербургского монетного двора.

Е. Ф. Канкрин – Е. В. Карнееву:

«Князь Гагарин, посланник в Мюнхене, подарил мне 15 талеров конвенционных с разными штемпелями, которые Король Баварский приказывает выбивать на особые случаи.

…прошу распорядиться, чтобы весьма секретно изготовить штемпель серебряной полутора рублёвой монеты с изображением на подобие особо завёрнутого талера с одной стороны портрета Государя Императора в монетном виде, а с другой в средине портрета Ея Величества, а вокруг всех Царских детей.

У Князя Александра Николаевича Голицына есть табакерка с сими портретами, которую он вероятно даст. Талер завёрнутый прошу мне возвратить, буде нужна табакерка Князя Голицына, во вторник для объяснения с ним».

(из письма от 12 сентября 1835 года)

Е. В. Карнеев – Е.И. Еллерсу:

«Г. Министр Финансов поручил мне распорядиться, чтобы весьма секретно изготовить штемпель серебряной полутора рублёвой монеты с изображением на подобие особо завёрнутого талера, доставленного к Вам при предписании за №631, с одной стороны портрета Государя Императора в монетном виде, с другой в средине портрета Ея Величества, а вокруг всех Царских детей. К сему присовокупил, что у Князя Александра Николаевича Голицына есть табакерка с сими портретами.

Поручая Вашему Превосходительству сделать распоряжение о приготовлении таковаго штемпеля, прошу доставить мне завёрнутый талер в будущий понедельник, с уведомлением, нужна ли табакерка Князя Голицына?»

(Предписание №631 от 13 сентября 1835 года)

Дальнейшее хорошо известно. «Особо завёрнутый» баварский талер 1828 года – «Благословение небес» – вернулся к министру. Монету по образцу талера негласно отчеканили в количестве 50 экземпляров. Из них годными оказались 36 штук, которые были поднесены Государю. И знаменитая резолюция Николая I на докладной записке Е. Ф. Канкрина от 6 декабря 1835 года: «Весьма благодарю; сходство есть в старшине, двух дочерях и в старшем сыне; но жена похожа на покойную матушку». Несмотря не несхожесть отдельных персон, все 36 экземпляров Государь охотно принял и распределил среди ближайших родственников. О реакции императрицы, узревшей себя в образе «покойной свекрови», история умалчивает.

«Жалованные» деньги на Руси известны ещё со времён Ивана III. Сохранился даже «коронационный» золотой в 10 угорских Лжедмитрия I, не говоря уже о «Крестильных» рублях и полтинах Петра Алексеевича. Но всё-таки это не монеты, а свидетельства несовершенной наградной системы России. Если говорить о деньгах, в классическом их понимании, «Семейник» 1835 года – первая российская памятная монета, приуроченная к 10-й годовщине правления Императора Николая I, пусть и не вошедшая в обращение. Полуторарублевик отчеканен по монетным канонам: с указанием номинала и по действующей монетной стопе, по сути, ничем не отличаясь от своего обычного собрата «1 ½ рубля – 10 злотых». Государю идея настолько понравилась, что он заказал ещё партию для личного пользования, только в переделанном виде. Началась долгая история с неоднократным исправлением изображений и дочеканкой. «Семейники» с датой «1836» имеют лишь один статус – донативной (подарочной) монеты. Впрочем, монета 1835 года тоже причислена к ним.

Итак, монета была поднесена Государю 6 декабря 1835 года. Уже на следующий день министр финансов Канкрин оставляет записку:

«О предполагаемом выпуске в обращение серебряного рубля с Александровской колонною и о его внешнем виде.

Государю Императору благоугодно отчеканить и пустить в обращение серебряный рубль в память сооружения Александровской колонны.

Думаю, что лучшее изображение будет то, если с одной стороны изобразить колонну, а с другой портрет в Бозе почивающаго Императора Александра Перваго, чему представить рисунок.

В своё время надобно однако дать о сём указ Сенату.

Граф Канкрин».

(записка без особых пометок от 7 декабря 1835 года)

Дата – «7 декабря 1835 года» – и есть первое задокументированное упоминание о рубле в честь открытия Александровской колонны. А «Семейный» полуторарублевик 1835 года – предтеча всех российких памятных и донативных монет. Ведь как только Государь получил 36 экземпляров медального вида, его вдруг сразу осенило, что «оказывается, так можно было!» И буквально сразу дал распоряжение о чеканке рубля в память прошлогоднего события. Мало заботясь, что это выходит «задним числом»!

Далее пошли технические вопросы…

Е. И. Еллерс – Е. В. Карнееву:

«О поручении медальеру Губе сделать рисунок рубля с изображением Александровской колонны.

Честь имею донести Вашему Превосходительству, что предписание от 9 сего декабря о последовавшем Высочайшем повелении: отчеканить серебряный рубль в память Александровской колонны, – на Монетном Дворе получено и приготовление для сего рисунка поручено медальеру Губе.

Начальник Монетного Двора, Генерал-Майор Эллерс».

(Донесение №7-573 от 10 декабря 1835 года)

Е. И. Еллерс – Е. В. Карнееву:

«Об изготовлении медальером Губе рисунка серебрянаго рубля с изображением на одной стороне портрета Императора Александра I, на другой – Александровской колонны.

Вследствие предписания Вашего Превосходительства от 9 сего декабря имею честь представить составленный Медальером Губе рисунок серебрянаго рубля в память Александровской колонны с изображением: с одной стороны портрета в Бозе почивающаго Императора Александра I, а с другой – колонны. Кроме означенной вокруг колонны надписи, Г. Губе полагает поместить, для лучшаго наполнения пустоты, надпись, показывающую достоинство монеты.

Вместе с сим представляются:

a) Пять слепков с имеющихся на Монетном Дворе лучших штемпелей с портретом Императора Александра Перваго.

b) Серебряная медаль истребованная от Коллежскаго Советника Рейхеля для сделания, во исполнение Высочайшаго повеления, изъясненнаго в предписании Департамента 19 минувшаго ноября за №46, портрета Императора Александра на медали в портретную коллекцию.

c) Польскую серебряную монету в 10 злотых 1824 г. с портретом Императора Александра; и

d) Бронзовую медаль на открытие монумента Императору Александру I.

Не благоугодно ли будет из сих портретов выбрать лучший для сделания по оному портрета Императора Александра, как для вышеупомянутой новой монеты, так и для медали в портретную коллекцию. На что имею честь испрашивать Вашего предписания и покорнейше просить о возвращении серебряной медали и польской монеты для возвращения по принадлежности.

Начальник Монетного Двора, Генерал-Майор Эллерс».

(Донесение №7-747 от 16 декабря 1835 года)

Согласно этому документу, в распоряжение медальера Губе были переданы перечисленные в пунктах a, b, c, d слепки штемпелей, ряд медалей и русско-польская монета, где имелся портрет Александра I. Все для выбора самого удачного варианта, чтобы использовать как образец при создании будущего рубля. В итоге выбор пал на последний пункт d:

«…лучший портрет в Бозе почивающаго Императора Александра I есть тот, который изображён на медали на памятнике, коего и держаться; колонну же делать с решёткою».

(из предписания Е. В. Карнеева начальнику СПБ монетного двора Е. И. Еллерсу).

Итак, за основу (и не только для портрета, как увидим позже) была взята медаль «На открытие Александровской колонны. 30 августа 1834 года». Интересно замечание «колонну же делать с решёткою». На медали решётки нет, потому что её установили позже. На рубле решили добавить. При сравнении медального и рублёвого портретов, сходство очевидно. Нет сомнений, что на рубль портрет перешёл с одноимённой медали практически без доработки (не считая подпись Губе, добавленную в обрез шеи):

Наступил 1836 год…

«Заметка Министра Финансов Гр. Канкрина на представленных и Высочайше одобренных рисунках Александровскаго рублевика.

- Около колонны по рисунку назначенныя слова: Александру Первому, Благодарна Россия.

- На конце полагается поставить год поднятия колонны: 1834.

- Под колонною, вместо года полагается поставить слова: 1 рубль.

Слепки Высочайше одобрены как равно и слова с расположением их, как на последнем рисунке показано, и по закалке штемпелей выделить на первый раз сто штук для Его Величества.

Граф Канкрин».

(резолюция Е.Ф. Канкрина от 7 февраля 1836 года на одобренном проекте рубля)

И наконец:

25 февраля 1836 года.

«О выпуске в обращение Александровских рублевиков

В память незабвеннаго Императора Александра I, выбита медаль с изображением на одной стороне портрета, а на другой монумента, воздвигнутаго в честь его, и с подписью внизу монумента: 1 рубль. Признав удобным медаль сию пустить в обращение в виде монеты, повелеваем принимать оную повсеместно за целковый, серебряный рубль, под названием Александровскаго рублевика. Правительствующий Сенат не оставит учинить по сему должное распоряжение.

Г. Министр признал не нужным проект сей, и приказал предписать Г. Начальнику Монетнаго Двора, чтобы приготовлено было в запас примерно до 5.000 штук новых рублевиков, которые и обменивать на обыкновенные всем, кто пожелает».

(Проект указа Правительствующему Сенату)

Понятно, почему документ назван «проект указа», а не указ. В самом тексте проекта министр финансов Канкрин признал его ненужным. То есть чётко дал понять, что для чеканки достаточно одного распоряжения, безо всяких дополнительных условий. А для нас этот документ крайне важен, потому что осталась конкретная дата, когда было дано указание приступить к чеканке. Это и есть «день рождения» мемориального рубля в «Память открытия Александровской колонны»: 25 февраля 1836 года.

P.S.

8 июня 1836 года последовало распоряжение о дочеканке 5’000 экземпляров мемориального рубля с Александровской колонной;

20 июня того же года – ещё 10’000 штук…

Странные корректировки Ангела

При изучении разных экземпляров памятного рубля «На открытие Александровской колонны» можно заметить немало отличий. Чтобы не запутаться, выделим один-два главных признака и сгруппируем по ним. Возьмём за основу фигуру Ангела и цифру «1» номинала на реверсе.

Тогда возникает следующая картина:

Вариант 1: голова Ангела продолговатая, наклонена к кресту, поднятая рука «сжата в кулак».

Вариант 2: голова Ангела также продолговатая, с наклоном к кресту, окончание поднятой руки чётко не оформлено. Основание креста над перекладиной – длиннее, чем у других.

Вариант 3 (представлены две одинаковые фигуры с разных монет для большей наглядности): продолговатая голова Ангела наклонена к кресту, поднятая рука заканчивается «выставленным перстом»:

Особенность всех 3-х перечисленных вариантов – ярко выраженная «женская грудь» Ангела:

Во всех 3-х вариантах, единица у номинала особого рисунка: «носик» значительно крупнее и длиннее, вертикальное основание гораздо толще, черта под ним заметно смещена влево.

Очень выделяется от остальных вариант 4:

В этом варианте единица у номинала визуально кажется меньше, «носик» короткий, заострённый, вертикальное основание тоньше, черта под ним без явного смещения.

Фигуре Ангела лучше дать развёрнутое описание.

Купол, на котором стоит Ангел, имеет более сферическую форму, как у реального монумента. Голова Ангела обращена лицом, прямо, без наклона к кресту. Если сравнивать с реальным монументом, у которого голова Ангела наклонена вперёд, то когда зритель смотрит на него в анфас, кажется, будто он смотрит прямо на тебя и никакого наклона не заметно. Что также передано и на монете. Лицо, как и в реальности, не продолговатое, а круглое и достаточно широкое. Фигура Ангела здесь гораздо изящнее, чем у других вариантов. Причём, никаких признаков «женской груди» нет – складки одежды на груди переданы, как у реального монумента. Поднятая рука заканчивается «перстом»:

Если сравнивать все варианты с оригинальной медалью «На открытие Александровской колонны. 30 августа 1834 года», которая послужила основой для рубля (думается, не только ради портрета Императора), то вариант 4 практически идентичен медальному (первая и вторая позиции в ряду):

Из чего можно сделать вывод, что вариант 4 относится к монетам самого первого тиража. Потому что, как уже было сказано, с медали, взятой за основу для монеты, помимо портрета Александра I, была скопирована и фигура Ангела (со всеми особенностями медального варианта).

Затем фигуру Ангела значительно переработали. Стоит лишь догадываться, зачем. Голова Ангела на колонне будет казаться зрителю продолговатой и с наклоном при взгляде на скульптуру с бокового ракурса. Может, посчитали, что так выразительнее (или реалистичнее) с позиции зрительского восприятия. «Женская грудь» сделана непонятно для чего, тем более, вопреки оригиналу. Но если смотреть на вопрос шире: например, окажется, что в XIX веке мемориальные скульптуры ангелов (на надгробиях) в абсолютном большинстве – женские. Таково их восприятие в то время! Александровская колонна и есть «символический мемориал» (т. е. без могилы) усопшему Императору. В любом случае, что творилось в голове у копииста – известно только ему. И почему купол с более прямыми скосами, а не сферический?

Интересный момент с «поднятой рукой». Думается, рука заканчивалась «перстом» на начальном этапе чеканки. По мере выработки инструмента, произошли деформации самых мелких деталей. Так получился «кулак» из первого варианта и отсутствие «перста» из второго. Вполне возможно, что это монеты из последней партии.

В любом случае, теперь можно точно говорить, что памятный рубль «На открытие Александровской колонны» – монета 1836 года выпуска. А вариант, где «голова круглая, без наклона; единица у номинала с коротким «носиком», более тонким вертикальным основанием и без смещения черты под ним» – обязательно заслуживает выделения из общей массы. Можно также его называть «с Ангелом медального типа».

Ярослав В. Белоусов