1825 г. Декабря 12. МАНИФЕСТЪ. — О вступленіи на Престолъ Государя Императора НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА. [1]

После восшествия на престол Николая Павловича (1796 – 1855) началась подготовка к коронации. Одной из важнейшей составляющей торжества являлось создание памятных медалей и жетонов: традиция изготовления медалей при вступлении нового монарха на престол была частью церемонии. Медали и жетоны должны были служить символическим напоминанием об этом значимом событии. Заказано было медалей и жетонов гораздо меньше, чем на коронацию его отца императора Павла I (1754 – 1801) и его старшего брата императора Александра I (1777 – 1825).

Отношение Департамента Горных и Соляных Дел Министерства Финансов.

от 21 марта 1826 г.

«По переписке с Князем… и по ближайшему сообщению к Коронации Вашего Императорского Величества нужно выбить следующее число медалей,

- Золотых 95-й пробы.

Больших — 80 в 40 червонных на 9.296 руб.68 коп. (золотом) или 35.978 руб. (ассигнациями). (Для примера: на коронацию Павла I — 100 шт. Александра I – 143 шт. прим. авт.)

Средних — 250 в 20 червонных на 14.588.56 3/4 (золотом) или 56.457 (ассигнациями).

Малых — 600 в 10 червонных на 17.665 74 1/4 (золотом) или 68.366 (ассигнациями).

Итого 930 на 41.550.99 (золотом) или 160.802 (ассигнациями).

- Серебряных 93-й пробы.

Больших — 500 в 24 золотника на 3.112. 95 1/4 (серебром) или 11.580 руб. (ассигнациями).

Средних — 500 в 12 золотников на 1.690.88 1/4 (серебром) или 6.290 руб. (ассигнациями).

Малых — 1.000 в 6 золотников на 1.959.69 3/4 (серебром) или 7.290 руб. (ассигнациями).

Итого 2.000 на 6.763.53 ‘/4 или 23.160 руб.

Сверх того жетонов серебряных 83 1/3 пробы — 30.000 в 1 золотник на 7.850 руб. 3/4 серебром или 29.202 (ассигнациями).

Итого (золотом и серебром) на 56.164 руб. 55 1/2 к. или 215. 104 руб.

испрашивая на приготовление сих медалей из запасов золота и серебра на Монетном дворе.

Подписал: Секретарь Е. Шапошников».* [11]

*Шапошников Евгений Алексеевич (1795 — 1853). Секретарь при Управляющем ДГиСД (1826,1830), в 1835 – обер-бергмейстер 7 кл., нач. 2-го отд. ДГиСД, в 1850 – обер-берггауптман 4 кл., вице-директор ДГиСД.

Все бронзовые медали были отчеканены позже подлинными штемпелями.

Отношение Департамента Горных и Соляных Дел Министерства Финансов.

от 30 марта 1826 г. № 242

«В I Отделение Департамента Горных и Соляных дел.

На отношение сего отделения от 30 сего Марта Канцелярия Господина Управляющего имеет честь уведомить, что от Вардейна Монетного Двора* представлен был гипсовый слепок с портрета Государя Императора Николая Павловича, изготовленного для коронационной большой медали, который Г. Министр финансов** имел счастие в 26 день прошедшего Февраля подносить на рассмотрение Государя Императора, и Его Императорское Величество соизволил Высочайше одобрить сделанный портрет, о чем дано знать Вардейну Монетного Двора от 27 того же Февраля за № 41.» [11]

*Еллерс Ефстафий Иванович (1772 – 1856), вардейн (начальник) Петербургского Монетного двора (1803 – 1843).

**Канкрин Егор (Георг Людвиг Даниил) Францевич (1774 — 1845), происходил из гессен-дармштадтских дворян, принявших российское подданство (1783), граф (1829); окончил классическую гимназию в Ганнау, поступил в Гессенский университет, откуда перевелся в Магдебургский (изучал юридические и политические науки), который успешно закончил с защитой диссертации (1794); с 1797 г. в России, служил комиссионером, бухгалтером, учителем; на государственной службе с 1800 г., генерал-провиантмейстер Военного департамента (1811), генерал-интендант Первой Западной (1812), затем Объединенной действующей армии (1813), генерал-лейтенант (1815), генерал от инфантерии (1828); читал великому князю Александру Николаевичу (будущий император Александр II 1818 — 1881) лекции по финансовой науке (1838); министр финансов России (02.04.1823 — 01.05.1844).

1826 — Апрѣля 21. Манифест. — О Священном Миропомазанiи и Коронованіи Его Императорскаго Величества, имеющим совершиться в Iюне месяце.

«Объявляемъ всѣмъ Нашимъ вѣрнымъ подданнымъ. Со возшествіемъ на Престолъ Нашъ Прародительскій, возпріявъ бремя, отъ Бога на Насъ возложенное, и во всемощной Его силѣ и милосердіи ища помощи и укрѣпленія, положили Мы, по примѣру благочестивыхъ Государей, Предков Наших, принять Священное Миропомазаніе и возложить на Себя Корону, пріобщивъ сему Священному дѣйствію и Вселюбезнѣйшую Нашу Супругу Государыню Императрицу АЛЕКСАНДРУ ѲЕОДОРОВНУ.

Предвозвѣщая о семъ произшествіи, имѣющемъ съ помощію Божіею совершиться въ Престольномъ Нашемъ Градѣ Москвѣ сего 1826 года въ Іюнѣ мѣсяцѣ, Мы призываемъ вѣрныхъ Нашихъ подданныхъ соединить съ Нами Молитвы ихъ ко Всевышнему, да благодать Его святая, съ священнымъ симъ елеемъ изліется на Насъ и на Царство Наше, да будетъ сіе таинственное дѣйствіе знаменіемъ и залогомъ благости Его къ Намъ и печатію любви, соединяюіцей Насъ съ вѣрными Нашими подданными, коихъ счастіе признаемъ Мы единою цѣлію Нашихъ мыслей, исполненіемъ желаній, наградою трудовъ, верховною Нашею обязанностію предъ Царемъ Царствующихъ». [1]

28 февраля 1826 года тело скончавшегося императора Александра I было доставлено в Царское Село. 6 марта останки монарха были перевезены в Санкт-Петербург, где после проведения необходимых траурных церемоний он был похоронен в Петропавловском Соборе 13 марта 1826 года. Вдовствующая императрица Елизавета Алексеевна (1779 – 1826) была приглашена на коронацию, но 4 мая по дороге из Таганрога в Москву в городе Белев Тульской губернии она скончалась. Ее похоронили в Петербурге 21 июня.

Одновременно с подготовкой к коронации и траурным мероприятиям шло следствие. Состоялся суд над участниками декабрьского восстания. В ночь на 13 июля на валу кронверка Петропавловской крепости пятерых осужденных казнили. Вскоре после этого двор начал активную подготовку к торжественной церемонии коронации, и постепенно начался его переезд из Санкт-Петербурга в Москву.

Согласно указу коронование должно было состояться в июне, но его пришлось перенести. Императрица Александра Феодоровна зимой часто болела, что негативно сказалось на ее общем состоянии здоровья. Ее подверженность болезням вызывала беспокойство у царской семьи и коронацию перенесли. Николай Павлович и Александра Федоровна уехали в Москву 16 июля 1826 г. и прибыли в Петровский путевой дворец 20 июля. Торжественный въезд в Москву последовал 25 июля. По прибытии в Москву императрица Александра Феодоровна почувствовала себя настолько плохо, что церемонию коронации пришлось перенести на август, дабы дождаться окончания Успенского поста*. Для укрепления ее здоровья государь с семьей поселился в Нескучном, на даче графини А. А. Орловой-Чесменской (1785 – 1848).

*Успенский пост — пост в православии, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, один из четырёх многодневных постов церковного года. Продолжается с 1 по 14 августа включительно и завершается праздником Успения Пресвятой Богородицы.

Император Николай писал 3-го августа 1826 года своему брату Константину Павловичу (1779 – 1831):

«Nous sommes ici depuis dix jours; j’ai remis lo couronnement à la fin du carême; la sauté de ma femme, excessivement ébranlée depuis tout ce hiver, exige des soins particuliers et la plus parfaite uniformité d’existence et de genre de vie; nous sommes à cet effet établis dans la maison de la comtesse Orloff, jouissant on plein de ce superbe local».

«Мы находимся здесь уже десять дней; я отложил коронацию до конца поста; здоровье моей жены, чрезвычайно пошатнувшееся за всю зиму, требует особенного ухода и самого совершенного единообразия существования и образа жизни; поэтому мы обосновались в доме графини Орловой, в полной мере наслаждаясь этим превосходным местом». [3]

После коронационных торжеств императрица Александра Феодоровна высказала пожелание приобрести Нескучное. В 1832 году графиня Орлова продала имение в казну за полтора миллиона рублей. Центральный дворец усадьбы был переименован в «Александрийский». Императрица часто отдыхала в этом дворце в летнее время. Сейчас это здание принадлежит Российской Академии Наук.

Классификация отчеканенных медалей по М.Е. Дьякову:

446.1 Граверы: В. Алексеев / И. Лаврецов. 65мм. / Платина. Золото. Серебро. Бронза.

Аверс: Б . М . НИКОЛАЙ I ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС . Внутри круговой надписи бюст Николая I, обращенного вправо, на обрезе бюста подпись В . АЛЕКСѢЕВ . P . (В. Алексеев* резал)

Реверс: ЗАЛОГЪ БЛАЖЕНСТВА ВСѢХЪ И КАЖДАГО . На срезанной колонне с надписью ЗАКОНЪ Императорская корона озаренная лучами Всевидящего ока. Справа на полосе обреза подпись КОП . ЛАВРЕЦОВ . (Копировал Лаврецов**).

Под обрезом: КОРОНОВАНЪ BЪ МОСКВѢ | 1826 .

Почему копировал? Точно такой же реверс был на медали в честь коронации Александра I, только над короной не было Всевидящего ока и, естественно, была другая дата

*Алексеев Владимир Ефремович (1784–1832). Медальер. Учился у К. Леберехта. В 1805 переведен в медальеры «за талант и усердие». Исполнил значительное количество монетных штемпелей (без подписи) и более 20 медалей. **Лаврецов Иван Яковлевич (?—1839). Воспитанник Горной технической школы. Состоял медальером С.-Петербургского Монетного двора.

446.2 Граверы: В. Алексеев / И. Лаврецов. (К.И.Л.) 65мм. / Платина. Золото. Серебро. Бронза

446.3 Граверы: В. Алексеев / Г. Сабуров.* (К.Г.САБ.) 65мм. / Платина. Золото. Серебро. Бронза

Ещё чеканилась медаль, над реверсом которой трудился Г.Сабуров с инициалами К.Г.С. диаметром 51 мм. Михаил Евгеньевич Дьяков указывает данную медаль под номером 446.5, однако сам же признает, что это является неточностью.

*Сабуров Григорий Иванович (1793-1866). Работал на Санкт-Петербургском монетном дворе: с 1808 г. – учеником, с 1835 г. – младшим медальером, с 1848 г. – старшим медальером.

446.4 Граверы: В. Алексеев / М. Сизорский.* (К.М. СИЗОРСК.) 51мм. Золото. Серебро. Бронза.

*Сизорский Михаил Антонович (1800 — 1848). Медальер Санкт-Петербургского монетного двора.

446.5 Граверы: В. Алексеев (В.А.) / А. Лялин* (А.Л) 51мм. / Золото. Серебро. Бронза

*Лялин Александр Павлович (1802 — 1862). Медальер. Учился в Императорской академии художеств (1813–1824), после чего был зачислен на Санкт-Петербургский монетный двор. Старший (1843), главный медальер (1852). Академик (1833), профессор (1858), возглавлял медальерный класс Императорской академии художеств.

446.6 Граверы: Без подписи / (Ф.ЛЯЛИНЪ) 51мм. / Золото. Серебро. Бронза

446.7 Граверы: В. Алексеев / А. Лялин 41мм. / Золото. Серебро. Бронза

446.8 Граверы: В. Алексеев / А. Федоров (К.А.Ф) 41мм. / Золото. Серебро. Бронза.

Медаль из собрания Великого Князя Георгия Михайловича. Диаметр 41 мм.

446.9 Жетон 22мм. / Платина. Золото. Серебро.

Жетон из платины. Из собрания Великого Князя Георгия Михайловича

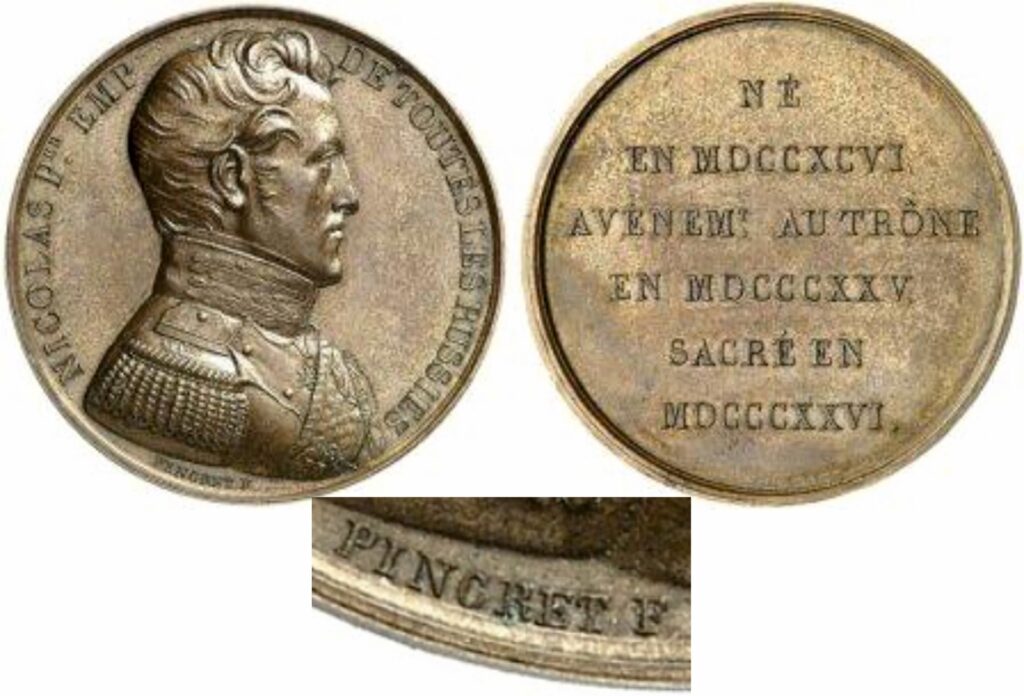

446.10 Гравер: А.Ж. Пингре. / Серебро. Бронза.

Аверс: NICOLAS Pᴱᴿ. EMP DE TOUTES LES RUSSIES (Николай Первый, император всероссийский). Портрет Николая I в мундире Преображенского полка, внизу подпись PINGRET F (Пингре исполнил)

Реверс: Прямая шестистрочная надпись NÉ | EN MDCCXCVI | AVÉNEMᵀ . AU TRÔNE | EN MDCCCXXV . | SACRÉ EN | MDCCCXXVI . (Родился в 1796, вступил на престол в 1825, коронован в 1826).

Чеканилась из серебра и бронзы. Диаметр 51 мм.

Медаль из собрания Великого Князя Георгия Михайловича, не вошедшая в каталог М.Е. Дьякова. Аверс: А. ЛЯЛ.КОП. Реверс: А.Л

Перед отъездом в Москву, император Николай I, в своей переписке со своим старшим братом Константином, крайне деликатно обозначил свои сокровенные намерения.

«Я надѣюсь, съ Божіею помощью, быть въ Москвѣ 22-го іюля; итакъ, вы освѣдомлены о моихъ планахъ столько же, сколько я самъ. Я не скрываю отъ васъ, что я буду очень счастливъ увидѣть васъ; если это невозможно, я покоряюсь судьбѣ, разъ очевидно такова воля Божія». [3]

Находясь в Москве и не получая ответа на высказанное желание, император Николай I перестал уже рассчитывать на возможность свидания с братом, но утром 14-го августа в последний день Успенского поста, Константин совершенно неожиданно приехал в Москву.

Один из главных приближённых императора Николая I — Генерал-адъютант Бенкендорф (1782 — 1844), упоминая об этом событии в своих записках, пишет:

«Появленіе цесаревича было блестящимъ всенароднымъ свидѣтельствомъ и покорности его новому государю и добросовѣстности его отреченія отъ престола, было вмѣстѣ и драгоцѣннымъ залогомъ согласія, связывавшаго ко благу имперіи всѣхъ членовъ царственнаго ея дома». [3]

Великий Князь Константин предполагал, что коронация состоится 15 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы, но ему пришлось задержаться еще на неделю. 23 августа, на следующий день после коронации он возвратился в Варшаву.

Коронация императора Николая I состоялась в воскресение 22 августа.

В семь часов утра салют из 21 орудийного выстрела на Кремлевской площади возвестил о начале церемонии, призывая участников занять отведенные им места. Войска выстроились по обеим сторонам переходов.

Императрица Мария Феодоровна (1759 – 1828) шествовала в Успенский собор в императорской короне и мантии под балдахином.

«играют музыку — и выходит Государыня Мария Федоровна, вся в золоте и бриллиантах, убрана была вся в локонах (волосы как смоль черны — парик) и на голове диадем; ты воображаешь, каков должен быть диадем у Государыни, все на ней горит; сошедши с лестницы, кланялись на все стороны, потом, ставши под балдахином, взошла в Успенский собор». [10]

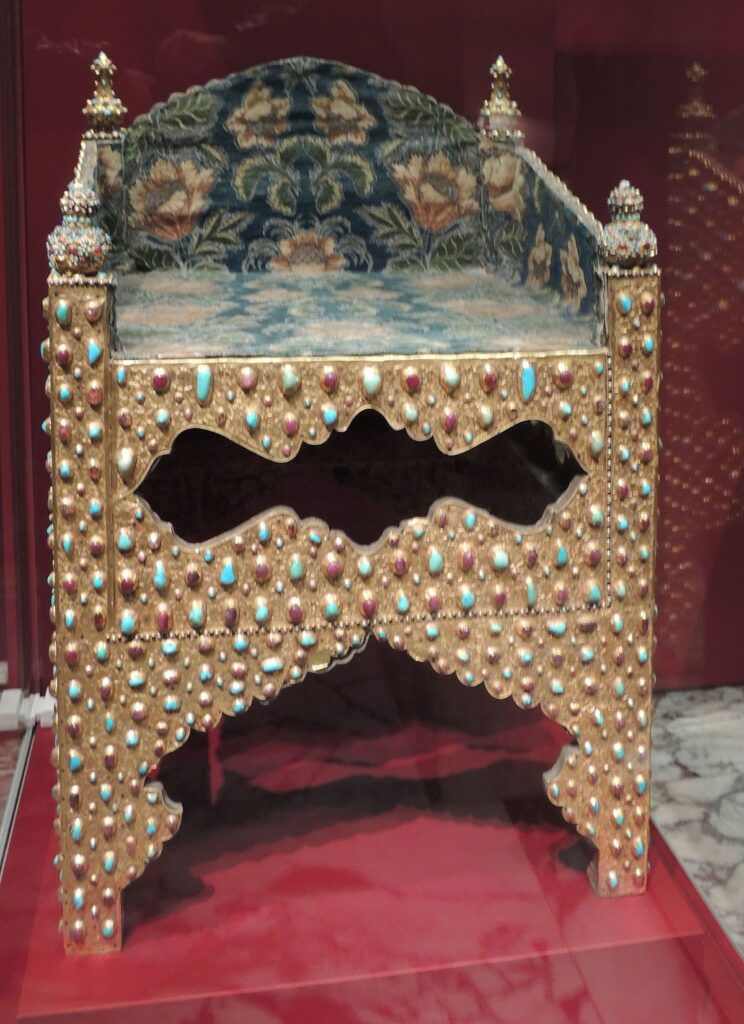

Ее Величество сопровождали Наследник Престола Великий Князь Александр Николаевич, Великая Княгиня Елена Павловна, Принцесса Мария Виртембергская, Принц Карл Прусский, Герцог и Принцы Виртембергские и многочисленная свита. В соборе Императрица заняла особо приготовленный для неё трон, известный под именем трона Годунова.

Трон Годунова. Оружейная палата.

Император Николай Павлович и Его Августейшая Супруга Императрица Александра Феодоровна (1798 – 1860) шествовали также под балдахином.

«…полчаса спустя пошла из дворца церемония: прежде всего, мастеровые, потом купечество, дворянство, знатные дворянства, чиновники из всех присутственных мест, наконец, генералы, сенаторы, посланники и потом Государь в золотой порфире. Только что из пушек начали палить, звон по всем церквам, знамена преклонили, медь заиграла, певчие запели и народ закричал: «Ура!» Что в то время все чувствовали — не знаю, а только видно было, что многие плакали. Константин Павлович и Михаил Павлович по бокам, за ним камергеры и самые главные несли шлейф его. Потом за ними Государыня в глазетовом платье и в серебряной порфире, вся в белом, на голове ничего; можно ли быть такой худой и бледной, как она; не видать, что уже: лицо или платье (говорят, у нее чахотка в сильном градусе)». [10]

Для Государя был поставлен трон Царя Алексея Михайловича, для Государыни трон Царя Михаила Фёдоровича.

Троны Царя Алексея Михайловича и Царя Михаила Фёдоровича.

Оружейная палата.

Обряд венчания на царство совершил митрополит Новгородский Серафим (1763 – 1843) при участии митрополита Киевского Евгения (1767 – 1837) и архиепископа Московского Филарета (1783 – 1867), который в день проведения церемонии был возведен в сан митрополита. Ассистентами государя стали цесаревич Константин Павлович и великий князь Михаил Павлович*.

*Великий князь Михаил Павлович (1798 — 1849) — четвёртый сын Павла I и Марии Феодоровны, самый младший ребёнок, единственный порфирородный из сыновей Павла I (то есть родившийся в период его правления). Младший брат императоров Александра I, Николая I и Великого Князя Константина.

«Митрополит Новгородский, прочтя Евангелие, подает императору горностаевую мантию; его величество надевает ее, испрашивает венец, принимает его из рук митрополита и возлагает себе на голову. Затем, взяв в правую руку скипетр, а в левую державу, молодой царь садится и остается все то время, пока митрополит читает молитву. Потом он подает знак, приближается императрица, и ее августейший супруг, коснувшись ее лба императорской короной и как бы приобщив тем к своей власти, возвращает венец себе на чело, а на голову императрицы возлагает небольшую корону, украшенную алмазами, и дополняет ее императорской мантией и Андреевской лентой». [3]

«Никогда в жизни своей не забуду я тот момент, когда Император, уже после того, как возложил он на себя сверкавшую бриллиантами корону, оборотился к Великому князю (Константину прим. авт.), чтобы обнять его, а тот между тем уже опустился пред ним на колени. Стремительность, с которою Император кинулся, чтобы поднять его, как старший брат бросился в его объятия, возвышенность чувств и их непритворность, сердечное умиление тех, кто явился свидетелем происходившего, — все это в той же мере невозможно выразить, как и позабыть. Затем Императрица приблизилась, чтобы принять корону из рук Императора, и опустилась пред ним на колени с толикою грациею, каковую ты легко себе можешь представить, ибо тебе хорошо известно, сколь она восхитительно стройна. Вообрази, насколько она должна была быть хороша — вся в белом и безо всяких украшений, кроме одного великолепного ожерелья из бриллиантов, с большими локонами, — стоящая коленопреклоненной перед Императором». [10]

Когда при совершении литургии священники причастились и отворились Царские врата, Император встал с трона и прошел к ним для миропомазания. За ним последовала Александра Феодоровна. Государь встал на приготовленную для него золотую парчу и митрополит Новгородский помазал его на челе, очах, ноздрях, устах, персях и по обеим сторонам рук, произнося слова: «печать дара Духа Святаго». После этого на ту же парчу встала Государыня и приняла помазание только на челе, от новгородского же митрополита с произношением тех же слов: «печать дара Духа Святаго». Потом Николай был введен в алтарь для принятия Святого Причастия по Царскому чину. Императрица причастилась на амвоне* перед Царскими вратами.

*Амвон — возвышенная площадка перед иконостасом.

После этого царь вновь надевает венец, и члены его семьи подходят воздать ему почести.

«Императрица-мать, приблизившись к своему августейшему сыну, не могла скрыть волнения. На глазах ее показались слезы, но то не были лишь слезы счастья: наверное, печальное воспоминание говорило ей о том, что однажды она уже участвовала в такой же церемонии (имеется в виду коронация Александра I прим. авт.), и уста ее так же напечатлели материнский поцелуй на руке российского монарха. Когда великий князь Константин склонился перед братом, царь, подняв его с колен, открыл объятия принцу, чья благородная душа некогда отказалась от целой империи». [7]

По окончании литургии Их Императорские Величества совершили шествие из северных дверей к Архангельскому собору по устроенным помостам и под балдахином для поклонения могилам августейших предков в первые минуты величия и Царской славы. Затем шествовали в Благовещенский собор, откуда возвратились во внутренние апартаменты большого Кремлевского дворца. На последней ступени Красного крыльца Император остановился и, повернувшись к народу, поклонился на все три стороны. Троекратный поклон на Красном крыльце собравшемуся народу стал последующей традицией во время коронования. Но Николай Павлович это сделал первым.

«Пред благословением трапезы преосвященным митрополитом Серафимом, поднесены были на золотых тарелках министром финансов Государыням Императрицам золотые медали, выбитые на случай Высочайшего коронования, и потом розданы таковые же прочим обоего пола особам, находившимся в Грановитой палате, а Их Императорским Высочествам, для коих обеденный стол, по старинному русскому обыкновению, приготовлен был в Тайнике*, медали отнесены были чинами Двора». [7]

*Тайник — верхняя палата, окна которой выходят внутрь Грановитой палаты. Отсюда в древние времена царицы и царевны, незаметно, могли смотреть церемонии, проходившие в ней.

«…стол продолжался только три четверти часа по приказанию Государя, потому что Государыня очень была слаба и должна иметь покой». [10]

В день коронации были обнародованы несколько важных документов, некоторые из них.

МАНИФЕСТЪ. — О порядкѣ наслѣдія Всероссійскаго Престола, и объ опекѣ и правительствѣ на случай кончины Государя Императора до законнаго совершеннолѣтія Наслѣдника.

Из манифеста:

«… Первое, какъ дни жизни Нашея суть въ руцѣ Божіей: то, на случай кончины Нашей, до законнаго совершеннолѣтія Наслѣдника Великаго Князя Александра Николаевича, опредѣляемъ Правителемъ Государства в нераздѣльныхъ съ Нимъ Царства Польскаго и Великаго Княжества Финляндскаго, Любезнѣйшаго Брата Нашего Великаго Князя Михаила Павловича. …». [1]

МАНИФЕСТЪ. — О совершеніи священнаго Коронованія Его Императорскаго Величества, и о дарованныхъ по сему случаю милостяхъ и облегченіяхъ разнымъ состояніямъ. [1]

В этом манифесте 15 параграфов по разным милостям и категориям людей. В основном «милости» касались амнистии находящимся под следствием и судом, а также преступникам уже осужденным и списания долгов с должников.

Указ Именный, данный Сенату. — О учрежденіи Министерства Императорскаго Двора.

«Признавъ за благо составить Министерство для управленія дѣлами по всѣмъ Придворнымъ вѣденіямъ совокупно съ Министерствомъ Департамента Удѣловъ и съ управленіемъ Кабинета, подъ названіемъ Министерства Императорскаго Двора, Учрежденіе коего при семъ прилагая, Повелѣваемъ быть Министромъ Двора Нашего Генералъ — Адъютанту Генералу отъ Инфантеріи Князю Волконскому*». [1]

*Пётр Михайлович Волконский (1776 — 1852) — русский военный и придворный деятель, Светлейший князь (с 30 августа 1834), генерал-фельдмаршал (1850). Начальник Главного штаба Его Императорского Величества (1810—1823), первый министр императорского двора Российской империи (1826—1852).

Три вечера подряд весь город был иллюминирован.

«Расписание дней празднеств по случаю коронования 1826 года в Москве.

1 день: Августа 22. Коронование.

- 23. Обеденный стол для духовенства и первых двух классов обоего пола особ.

- 24. Представление 1-е утром: Синод, Совет, Сенат и чужестранные министры. Вечером: дамы в 7 часов.

- 25. Отдых.

- 26. Представление 2-е. Военные, придворные, чины первых четырех классов, предводители губернские дворянства, головы купечества губернских городов и особы, имеющие приезд ко Двору.

- 27. Поутру представление у Ее Величества государыни императрицы Марии Федоровны; вечером бал в Грановитой палате.

- 28.

- 29.

- 30. Отдых.

- 31.

- Сентября 1.Маскерад в театре.

- 2. Отдых.

- 3. Обед от купечества.

- 4.

- 5. Отдых.

- 6. Бал в Благородном Собрании от дворянства

- 7. Отдых.

- 8. Бал у герцога Рагузского. (Был официальным представителем Франции в Москве на коронации императора Николая I. 1774 – 1852).

- 9. Отдых.

- 10. Бал у герцога Девонширского. (Был официальным представителем Британии в Москве на коронации императора Николая I).

- 11. Отдых.

- 12. Бал у князя Юсупова (1750 – 1831).

- 13. Столы и увеселение для народа.

- 14.

- 15. Отдых.

- 16. Бал у графини Орловой-Чесменской.

- 17. Фейерверк.

Три первые дня праздников освещение кремлевских стен вместе с садом, оные окружающим.»

Верховный церемониймейстер граф Потоцкий.*[10]

*Потоцкий Станислав Станиславович (1787-1831) — граф, верховный церемониймейстер во время коронации Николая I, оберцеремониймейстер, сопровождал Николая I во время перехода на корабле из Варны в Одессу в 1828 г.

25 сентября. Их Величества посетили Троице-Сергиеву Лавру и затем, после обеда в селе Архангельском у князя Юсупова, отбыли в Петербург.

Среди важнейших событий во время коронационных торжеств была встреча 8 сентября Императора Николая I с опальным поэтом А. С. Пушкиным (1799 – 1837). Новость о его прощении стала настоящей сенсацией.

В Санкт-Петербурге торжеств и увеселений не было, были закрыты все театры. Сохранялся траур по умершей императрице Елизавете Алексеевне. Император Николай I возвратился из Москвы в Царское Село 5 октября и на другой день прибыл в Санкт-Петербург, который на протяжении трех дней был иллюминирован.

Коронация императора Николая I в Варшаве.

Император Николай I, единственный из российских самодержцев, который коронован был дважды, второй раз Королем польским.

Коронация состоялась 12 мая (24 мая по европейскому календарю) 1829 года. Девять лет назад 24 мая 1820 года в Варшаве состоялось бракосочетание великого князя Константина Павловича и Жаннетты Антоновны Грудзинской (1791 – 1831), которая получила титул княгини Лович.

В Варшаву на коронацию царская семья отправилась разными путями. Император через Видзы, Вильно, Гродно и Белосток. Императрица с наследником через Псков и Динабург. Встретились они 3 мая в Пултуске (городок в 50 км от Варшавы). 4 мая после развода польских войск царская чета прибыла во дворец «Яблонна»* где их встретили Великие князья Константин и Михаил.

*Яблонна — загородная резиденция польских королей расположенная в 15 км к северо-востоку от Варшавы.

Царская семья остановилась в специально приготовленном доме в районе «Прага».*

*«Прага» — предместье Варшавы, расположенное на правом, восточном берегу Вислы.

5 мая состоялся торжественный въезд Их Величеств в Варшаву.

К торжественной коронации на Варшавском Монетном Дворе были выбиты памятные медали.

Классификация отчеканенных медалей по М.Е. Дьякову:

478.1 Гравер: Г. Майнерт (1767–1846) — медальер, работавший в Варшаве, при монетном дворе.

45 мм. Серебро.

Аверс: MIKOŁAY I CESARZ WSZECH ROSSYI KROL . POLSKI. (НИКОЛАЙ I ИМПЕРАТОР ВСЕЯ РОССИИ КОРОЛЬ ПОЛЬСКИЙ). Внутри круговой надписи на польском языке бюст Императора Николая I, обращенного вправо, на обрезе подпись гравера MAINERT.

Реверс: WSPANIAŁOSC WSKRZESIŁA — WIERNOSC USTALI. (Великолепие воскресло – Верность сохранится). Подушка с водруженными на нее книгой и короной европейского образца, ниже надпись KOR : W WARSZAWIE | 1829 (Коронован в Варшаве. 1829).

478.2 Гравер: Г. Майнерт 35 мм. Серебро.

Аверс: NICOLAUS I IMP • TOT • RUSS • REX POLONIAE. (Николай I Император Самодержец Всероссийский. Король польский). Внутри круговой надписи на польском языке бюст Николая I, обращенного вправо, на обрезе подпись MAINERT

Реверс: CORONATUS VARSAVIAE D • XXIV МАII А • D • MDCCCXXIX. (Коронован в Варшаве 24 мая 1829). Корона европейского образца в сиянии.

478.3 Без подписи 31 мм. Серебро.

Аверс: Надпись MIKOŁAY I. | CESARZ • WS ROSSYI | KROL POLSKI | KORON • W WARSAZAW • | 1829. Коронован в Варшаве 1829.

Реверс: 478.1

Не вошла в каталог М.Е. Дьякова.

Аверс: MIKOŁAY I. CES. WS. ROS. KROL POL (Николай I. Император России. Король польский). Внутри круговой надписи на польском языке бюст Николая I, обращенного вправо.

Реверс: KORONOWANY W WAR• 24 MAIA 1829. (Коронован в Варшаве 24 мая 1829). Корона европейского образца в сиянии.

Изображения всех медалей из собрания Великого Князя Георгия Михайловича.

Коронация Императора Николая I в Варшаве состоялась в зале Сената. Вместо обычного тронного места был воздвигнут балдахин из алого бархата, щедро украшенный золотой бахромой, кистями, страусиными перьями и вензелем Императора. Под балдахином располагалась возвышенная платформа, состоящая из девяти ступеней. С трех сторон она была ограждена позолоченной балюстрадой. На концах балюстрады, непосредственно перед троном, были установлены гербы Царства Польского. Справа от трона Императора стоял трон Императрицы. Слева от трона находился стол, предназначенный для государственных регалий. Корона, скипетр, держава и другие атрибуты коронации были доставлены из Петербурга обер-церемониймейстером. Посередине зала был поставлен престол с Распятием.

Несмотря на морганатический брак, княгиня Лович, старалась присутствовать на всех торжественных мероприятиях вместе с императорской фамилией, а при короновании Императора Николая I в Варшаве она шла следом за императрицей, рядом с наследником престола, цесаревичем Александром Николаевичем.

По завершении шествия Его Величество Сам возложил на голову Свою корону; примас* подал Государю скипетр и державу и трижды возгласил: «Vivat Rex in aeternum!» (Да здравствует Король во веки веков! Лат.). Затем Государь возложил на Свою Августейшую Супругу цепь ордена Белого Орла**. Государыня уже на тот момент была в своей короне.

*Примас в Римско-католической Церкви почётный титул церковного иерарха в стране, обладающего высшей духовной юрисдикцией над прочими епископами страны.

**Орден Белого орла — высшая государственная награда Польши.

После коронации состоялся парадный обед.

Вечером Варшава была роскошно иллюминирована. Их Величества в открытом экипаже катались по городу и всюду были радушно приветствованы народом.

В день коронации был обнародован манифест, которым даровалось много милостей.

— Маія 13 Имянный, данный Санктпетербургскому Военному Генералъ-Губернатору. — О совершившемся священномъ коронованіи Его Императорскаго Величества на Царство Польское.

«Согласно съ волею незабвеннаго Брата Нашего, блаженныя и вѣчныя славы достойнаго Императора Александра, Мы, сего 1829 года Маія 12.въ Нашемъ столичномъ городѣ Царства Польскаго Варшавѣ, короновали Себя Царемъ Польскимъ, Возложивъ на главу Свою Прародительскую Нашу Императорскую Всероссійскую корону. Повелеваемъ вамъ извѣститъ жителей столичнаго города Санктпетербурга о семъ торжественномъ дѣйствіи, коимъ на всѣ времена опредѣлено и утверждено бытіе Царства Польскаго навсегда нераздѣльнымъ съ Империю Россійскою». [1]

Точно такой же рескрипт получил московский Военный Генералъ-Губернатор.

Список использованной литературы:

- «Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Второе. 12 декабря 1825 — 28 февраля 1881 гг.»: в 55-ти т. / ред. М.М.Сперанский. – СПб : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830 – 1885 гг.

- Памятники новой Русской истории. Том 1. С.-Петербург. 1871.

- Н.К. Шильдер. «Император НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ – его жизнь и царствование». С.-Петербург Издание А.С. Суворина 1903

- «Въ Память Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ Николая Александровича и Александры Ѳеодоровны 14 мая 1896 года». С.-Петербургъ Книгоиздательство Германъ Гоппе 1896

- «Сказанİе о венчанİи Русскихъ царей и императоровъ. Съ иллюстрацİями». Составилъ П.П. Пятницкİй. Москва. Типо-литографİя О.И. Лашкевичъ и К°. Тверская, д. Саввинскаго подворья. 1896

- В.П. Смирнов «Описание русских медалей». СПб. 1908.

- Ансело Франсуа «Шесть месяцев в России. Письма к Ксавье Сентину, сочиненные в 1826 году». Новое литературное обозрение. Серия Россия в мемуарах. 2001

- В. В. Биткин. «Сводный каталог монет России т.2» Киев 2003.

- М. Е. Дьяков. «Медали Российской империи». Часть 4. 1825 — 1855». Духовная Нива 2005

- Николай I: Личность и эпоха, новые материалы. Издательство «Нестор-История» Санкт-Петербург 2007

- Д. И. Петерс. «Первопрестольная: Коронация российских императоров 1724 — 1896. Медали и жетоны. Сборник документов». Москва. Русский мир. 2013

Автор Александр Арт.