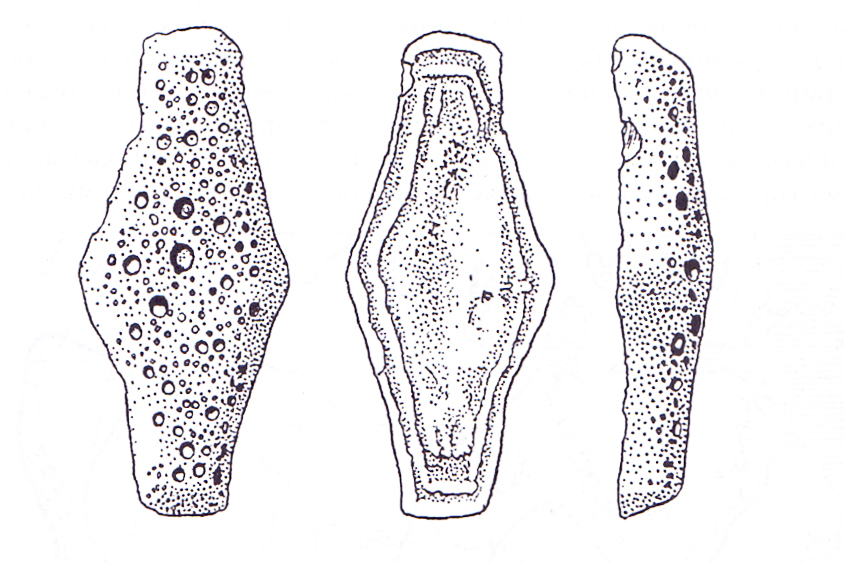

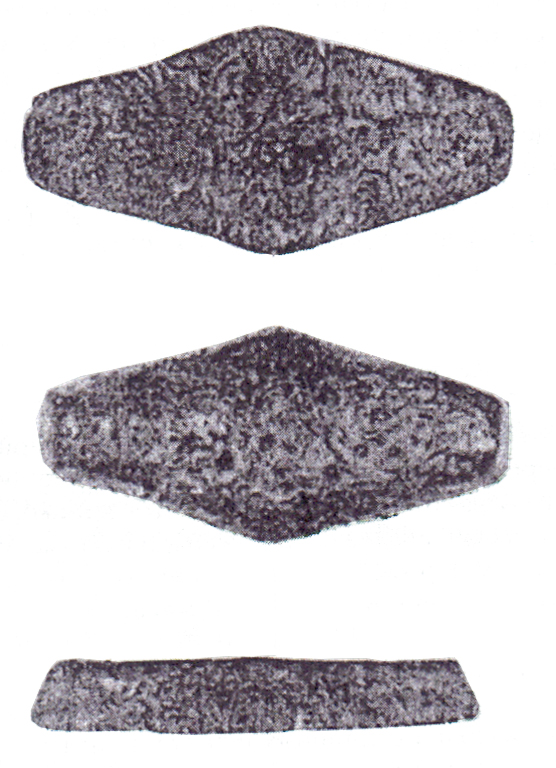

30 июля 1977 г. в ходе археологических работ на Городище близ Новгорода руководитель раскопок Е. Н. Носов при обследовании северного берега Сиверсова канала обнаружил на мысу, образованном каналом и течением Волхова, медный шестиугольный слиток так называемого «киевского» типа. Длина слитка — 77,5 мм, ширина — 34,7 мм, толщина — до 14,5 мм (илл. 1). Поскольку слиток обнаружен не в культурном слое, а оказался вымытым из него, данных для его стратиграфического датирования нет, и, решая вопрос о времени отливки и бытования этого слитка, возможно опираться только на его метрологическую характеристику: он весит 128,04 г.

Илл.1 Находка 1977 г.

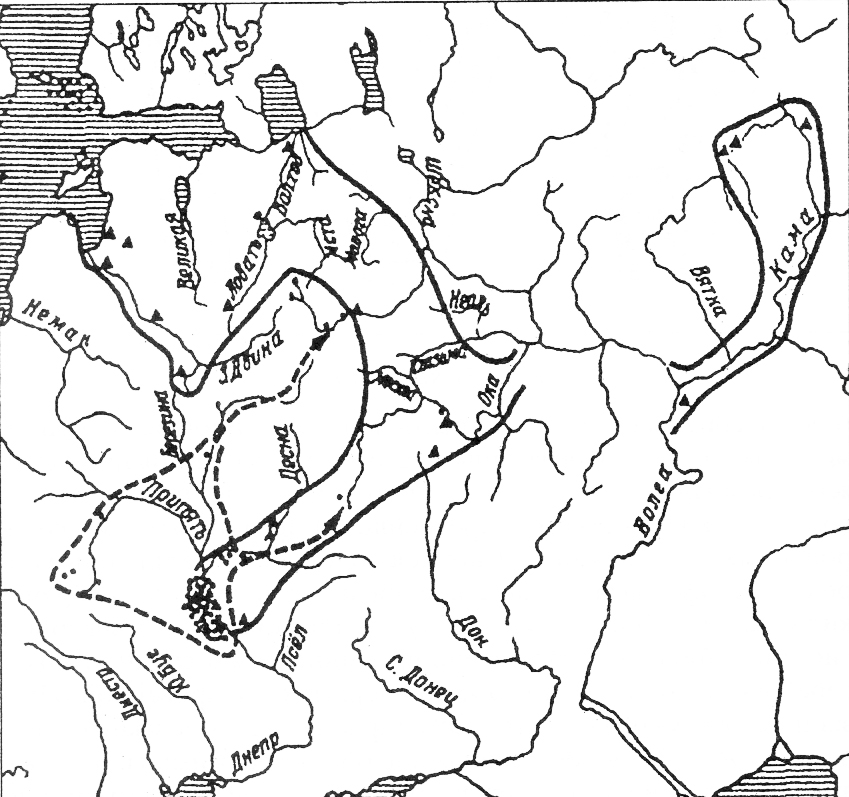

Шестиугольные серебряные денежные слитки известны в значительном количестве из находок в южной Руси, где они концентрируются главным образом на Киевщине и на Волыни (илл. 2), имея однообразный вес около 163-164 г (общие границы колебания их веса достигают 151-167 г при редчайших исключениях в обе стороны — от 135 до 170 г) [1]. Изредка встречается характерная разновидность шестиугольного слитка — так называемые черниговские гривны с расплющенными концами и иной весовой нормой — около 196 г [2]. Обе группы шестиугольных слитков принадлежат к разным денежно-весовым системам: «киевские» весом около 164 г — к южнорусской, древнейшими представителями которой являются обрезанные в кружок по норме 1,64 г дирхемы Стародединского клада конца X в. [3] и древнейшие русские сребреники рубежа X и XI вв. (около 3,27 г) [4]; «черниговские» — к северной системе, обильно представленной длинными брусками «гривен серебра» весом около 196,5 г, но впервые фиксированной обрезанными в кружок по норме 1,02 г дирхемами Березовского и Безлюдовского кладов [5]. Возникновение обеих денежных систем указанными кладами датируется второй половиной X в., что само по себе отнюдь не определяет времени первоначального возникновения шестиугольного слитка в 164 г, поскольку такие слитки мог ли появиться в недрах южнорусской системы не обязательно в момент ее образования. Напротив, отсутствие совместных находок дирхемов и денариев X-XI вв. с такими слитками всегда воспринималось как определенное свидетельство появления последних в эпоху, когда западноевропейский денарий уже вышел на Руси из обращения, т. е. не ранее второй четверти XII в. Более аргументированным представляется принятый в литературе момент прекращения литья шестиугольных слитков, совпадающий с монголо-татарским нашествием. Эти слитки наиболее часто встречаются в кладах, зарытие которых связано с походом Батыя на Русские земли, что дало, например, Г. Ф. Корзухиной повод предполагать, что они вообще характерны для времени не ранее последней четверти XII в. [6] Обнаруженный уже после выхода книги Г.Ф. Корзухиной древнейший на сегодняшний день датированный шестиугольный слиток из раскопок в Новгороде извлечен из слоев 1116-1161 гг. [7]

Илл. 2. Распространение денежных слитков домонгольского времени. (по Н.П. Бауеру)

Вновь найденный слиток, обладая всеми внешними признаками обычного шестиугольного слитка (за исключением того, что он отлит из меди, а не из серебра), имеет вес, не соответствующий уже известным нам нормам, однако этот вес не случаен, что я попытаюсь показать ниже.

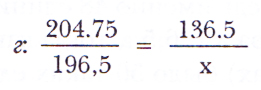

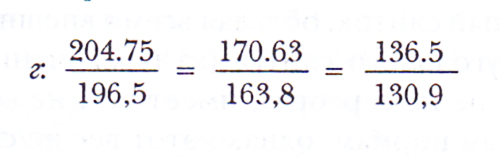

До возникновения южной и северной денежно-весовых систем на Руси существовала единая система гривны в 68,22 г, базирующейся на дирхеме. Удвоенная величина такой гривны равна 136,44 г и должна привлечь наше внимание в связи с метрологической характеристикой найденного на Городище слитка. Дело в том, что величина гривны в монетах несколько отличалась от величины той же гривны в слитке. Причиной такого парадокса является неизбежность угара металла при переплавке монет во время литья слитка. В процессе переплавки выгорали главным образом малоценные примеси, но отчасти и само серебро. Нужное представление о норме угара, характерной для домонгольского времени, дает сравнение веса слитка северной системы (около 196,5 г) с весом адекватной ему единицы, выраженной в монетах. Северный слиток был равен 4 гривнам кун, но каждая из этих гривен кун соответствовала 51,2 г в монетах, что в целом дает для совокупности 4 гривен кун 204,75 г. Таким образом, при плавке монет в этом случае терялось в среднем 8-8,5 г лигатурного серебра.

Прилагая ту же пропорцию к публикуемому слитку, можно составить следующее уравнение,

где х должен соответствовать нормальному весу серебра, переплавленного из 136,5 г серебряных монет. При решении этого уравнения х приравнивается 130,9 г, что дает практическое совпадение с реальным весом найденного на Городище шестиугольного слитка.

Подстановка в пропорцию величин (теоретической и реальной) обычного шестиугольного слитка «киевского» типа продолжает ее следующим образом,

Небезинтересен анализ этой пропорции. Составляющие ее величины относятся друг к другу как 6:5:4. В 136,5 г содержатся четыре единицы по 34,11 г, в 170,6 г таких единиц пять; в 204,7 г их шесть. Величина 34,11 г составляет ровно половину древнейшей гривны в 68,22 г.

Величины нижнего ряда, естественно сохраняя то же соотношение, делятся на несколько меньшую единицу — в 32,75 г. В 130,9 г содержится четыре, в 163,8 г — пять, в 196,5 г — шесть таких единиц. I

И величина 32,75 г оказывается теоретически закономерной и существовавшей вполне реально в рассматриваемое время. Это вес наиболее распространенной в русских древностях X-XI вв. сферической (боченковидной) гирьки в 8 единиц по 4,09 г. Следовательно, четырьмя такими гирьками проверялась правильность издаваемого здесь слитка, пятью — обычного шестиугольного серебряного слитка «киевского» типа, шестью — слитка-бруска «северного» типа.

Приведенный расчет, как мне представляется, дает необходимые материалы к осмыслению проблемы происхождения 96-ти золотникового фунта (иначе — гривенки серебра или с каловой гривенки в 48 золотников). Ведь именно 48 единиц по 4,09 г содержала северная гривна серебра в 196,5 г, тогда как в исходной гривне серебра (204,75 г в монетах) было 50 таких единиц. Возвращение в обиход величины в 204,75 г (известной как скаловая гривенка) в определенный момент соединилось с делением ее не на 50, а на привычные в практике 48 единиц, вес которых соответственно увеличился до 4,26 г, и эта новая единица стала называться золотником.

Возвращаясь к хронологическому аспекту проблемы, я полагаю доказанным, что найденный на Городище слиток может датироваться только серединой — второй половиной X в., когда еще существовала древнейшая денежная система с гривной в 68,22 г. Однако эта находка не меняет сложившегося представления о более позднем начале литья на Руси серебряных денежных слитков, поскольку сам ее материал указывает на то, что городищенский слиток имел иную функцию. Он мог служить экзагием — гирей, предназначенной для взвешивания отлитых из серебряных монет предметов, ценностное соотношение которых с монетами требовалось устанавливать в практике торгового обмена. Форма предмета, возникшего как гиря для взвешивания серебра, в дальнейшем была использована в южнорусской системе при литье серебряных денежных слитков.

«Сорочек» как весовая единица

Весной 2004 г. Новгородский музей-заповедник приобрел найденный на берегу Ильменя близ впадения в озеро р. Веряжи шестиугольный слиток «киевского типа», изготовленный, как показал металлографический анализ, из сплава меди и олова: Анализ, произведенный в Экспериментальном криминологическом центре МВД РФ Э. В. Вртанияном, выявил следующий состав слитка, %: Аr — 3,36; Сu — 73,36; Sn — 13,04; Pb — 8,43?; Fe — 0,60; Zn — 0,38; остальное — легкие элементы.

Место находки слитка давно привлекает внимание археологов. Здесь нередки находки свинцовых печатей и других средневековых предметов, маркирующих наличие значительного поселения. Слиток отличается сравнительно небольшими размерами (его длина — 7 см, ширина — 3 см) (илл. 3) и необычным для предметов этой категории весом: 108,876 г.

Материал, из которого изготовлен слиток, определяет и его функцию. Это не фальшивая денежная гривна, а несомненная гиря. В поисках ее весового значения перспективной оказалась ее кратность 40 единицам. Деление на 40 дает рациональную величину в 2,7219 г, идеально соответствующую норме куны-дирхема в древнейшей русской денежно-весовой системе — 2,73 г (гривна в 68,22 г = 25 кунам; куна = 2,7288 г). Иными словами, перед нами знаменитый в денежной терминологии Древней Руси сорочек, выраженный не в сумме звериных шкурок, а в их весовом серебряном эквиваленте. Что касается времени изготовления рассматриваемого слитка, его ориентация на дирхем датирует находку X в.

Илл. 3. Находка 2004 г.

Предложенный расчет ведет к еще одному существенному наблюдению. Оказывается, что шестиугольный денежный слиток «киевского» типа (163,8 г) представляет также сорочек, но с лежащей в его основе иной единицей — 4,095 г, которая в южнорусской денежно-весовой системе является ногатой[8], а в северной равна двум кунам [9]. Та же весовая единица (4,095) является нормой, лежащей в основе кратности сферических (боченковидных) гирек, обслуживавших севернорусскую денежно-весовую систему. Таким образом, эта единица оказывается переводным коэффициентом из одной территориальной системы в другую.

Термин сорочек, широко распространенный в Древней Руси [10], давно привлекает к себе исследователей необычностью самой конструкции слова сорок, лежащего в его основе. «Только в русском языке есть слово сорок, не славянского происхождения, ибо по существующей конструкции в русском языке число 40 должно бы называться четыредесят, как число 50 называется — пятьдесят; число 60 — шестьдесят и т. д.» [11]. М. С. Левшиновский некогда предложил анекдотическое объяснение такой конструкции: «При переговорах греки, указывая на связки в 40 куньих шкурок… говорили: тэссараконта, т. е. четыре десятка; а русские это слово так поняли: первый слог те (эти), а остальное слово: ссараконта русские на свой слух и лад переделали в сарако, но по новгородской привычке окать… русские и это слово стали выговаривать как сорока, а время доделало остальное» [12]. Наивным представляется превращение греческого слова в русскую фразу Те сорок кун-то, но восхождение русского сорок к греческому обозначению числа 40 кажется вполне правдоподобным [13].

Список использованной литературы:

*Этот раздел статьи был в свое время опубликован в Бельгии: EX ORIENTE LUX. Bruxelles, 1991. Vol. 1. P. 143-146.

1. Bauer N. Die Silber- und Goldbarren des russischen Mittelalters // Numismatische Zeitschrift. Wien, 1929. 62. S. 101-111; Романов Б. А. Деньги и денежное обращение // История культуры Древней Руси. Т. I. М.; Л., 1948. С. 392; Янин В. Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. С. 53.

2. Bonier N. Op. cit. S. 116-120.

3. Янин В. Л. Указ. соч. С. 148.

4. Там же. С. 162-171.

5. Там же. С. 152-162.

6. Корзухина Г. Ф. Русские клады. М.; Л., 1954.

7. Медведев А. Ф. О новгородских гривнах серебра // СА. 1963. № 2.

8. Янин В. Л. Указ. соч. С. 159.

9. Там же. С. 160.

10. Ковалев Р. К. Деревянные долговые бирки-сорочки XI-XII вв. из новгородской коллекции // Новгородский исторический сб. СПб., 1903. Вып. 9 (19). С. 28-35; Он же. Бирки-сорочки: упаковка меховых шкурок в средневековом Новгороде // Там же. С. 36-56.

11. Левшиновский М. С. Спорные вопросы русской нумизматики. П., 1915. С. 60.

12. Там же. С. 61.

13. Еще один шестиугольный слиток, на этот раз серебряный, был в 1997 г. найден в Новгороде в слое начала XIV в. (Степанов А. М. Работы на Андреевском II раскопе в Новгороде // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород, 1998. Вып. 12. С. 19). В момент находки он показал вес 191,3 г, а после расчистки — 189,539 г. Таким образом, эта находка относится к категории шестиугольных денежных слитков северной системы. Ср.: Bauer N. Op. cit. S. 111-116.

В.Л.Янин. Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода. 2009 г. С. 254-261.