Коронование Екатерины II 22 сентября 1762 года. Торелли Стефано (1712-1780)

Собственноручный указъ Императрицы Екатерины II о вступленіи Ея на Престолъ.

(28 іюня 1762 года).

«Господа сенаторы! Я теперь выхожу съ войскомъ, чтобъ утвердить и обнадежить престолъ, оставляя вамъ, яко верховному моему правительству, съ полною довѣренностію, подъ стражу: отечество, народъ и сына моего. Графамъ Скавронскому, Шереметеву, генералъ-аншефу Корфу и подполковнику Ушакову присутствовать съ войсками, и имъ, такъ какъ и дѣйствительному тайному совѣтнику Неплюеву жить въ дворцѣ при моемъ сынѣ. ЕКАТЕРИНА». [3]

1762 г. Іюня 28. МАНИФЕСТЪ. — О вступленіи на Престолъ Императрицы Екатерины II.

«Всѣмъ прямымъ сынамъ Отечества Россійскаго явно оказалось, какая опасность всему Россійскому Государству начиналася самымъ дѣломъ, а именно: законъ Нашъ Православный Греческій перво всего возчуствовалъ свое потрясеніе и истребленіе своихъ преданій церковныхъ, такъ, что Церковь Наша Греческая крайне уже подвержена оставалась послѣдней своей опасности перемѣною древняго въ Россіи Православія и принятіемъ иновѣрнаго закона. Второе, слава Россійская, возведенная на высокую степень своимъ побѣдоноснымъ оружіемъ, чрезъ многое свое кровопролитіе, заключеніемъ новаго мира самимъ ея злодѣямъ отдана уже дѣйствительно въ совершенное порабощеніе; между тѣмъ внутренніе порядки, составляющіе цѣлость всего Нашего Отечества, со всѣмъ испровержены. Того ради, убѣждены будучи всѣхъ Нашихъ вѣрноподданныхъ таковою. опасностию, принуждены были, принявъ Бога и Его правосудие Себѣ въ помощь, а особливо видѣвъ къ тому желаніе всѣхъ Нашихъ вѣрноподданныхъ явное и нелицемѣрное, вступили на Престолъ Нашъ Всероссійскій Самодержавно, въ чемъ и всѣ Наши вѣрноподданные присягу Намъ торжественную учинили». [1]

Екатерина II, урождённая София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская (1729 — 1796).

«Сохранившееся право выпуска медали только верховной властью и интерес самой императрицы к памятникам, превозносившим ее добродетели и заслуги перед державой, были существенными стимулами дальнейшего развития медальерного искусства. Оно органично вписывалось в число мер представительства, которыми прославился век Екатерины. Грандиозный маскарад «Торжествующая Минерва», сопровождавший коронационные празднества в Москве, прокламировал наступление в России «Минервина века». Эта же идея легла в основу медали в память восшествия Екатерины II на престол работы И. Г. Вехтера, на лицевой стороне которой императрица изображена в доспехе и шлеме, увенчанном атрибутом богини мудрости — совой. Золотые экземпляры такой медали Екатерина послала Вольтеру и Дидро. Они же были вставлены в крышки табакерок, преподнесенных главным участникам переворота 1762 г». [13]

«Помимо Шереметева и Алексеева, рисунками к медалям занимался еще и Франческо Градицци (1729—1793), состоявший живописным мастером Академии наук. Им подписаны чистовые рисунки проектов медалей в память вступления на престол Екатерины II, составленных Я. Штелином». [9]

«И. Г. Вехтеру принадлежит медаль на вступление на престол Екатерины II, подписанная Waechter; она указана в упомянутом реестре 1767 г. с пометкой «К сей медали делается еще реверс» и, таким образом, датируется особенно точно, к тому же она записана в рукописном каталоге Минцкабинета Кунсткамеры 1768 г». [9]

Дьяков: 115.1

Аверс: Б . М . ЕКАТЕРИНА II . IМПЕРАТ ИСАМОДЕРЖ ВСЕРОСС . Бюст Екатерины в образе Минервы влево, в шлеме с перьями и чешуйчатых доспехах, внизу подпись WÆCHTER (Вехтер*)

Реверс: СЕ СПАСЕНIЕ ТВОЕ. Сидящая Екатерина II принимает от России и Св. Георгия подушку с короной и скипетром. С облака Провидение приветствует императрицу. Под обрезом: IЮНIЯ 28 ДНЯ | 1762 ГОДУ

Чеканилась из серебра и бронзы. Диаметр 67 мм.

*Вехтер Иоганн Георг (1726 – 1800). Немецкий медальер. Работал в России с 1765 года. Автор около пятидесяти медалей.

Дьяков: 115.2

Копия. Граверы Ж.-Б. Фелиппо, В. Баранов

Аверс: Под бюстом подпись ВЕХТЕРЪ • | ФЕЛИППО •*

Реверс: Справа над обрезом инициалы К • В • Б • (Копировал В. Баранов**)

Чеканилась из серебра и бронзы. Диаметр 65 мм.

*Фелиппо, медальер на С.-Петербургском монетном дворе в 1840-х гг. Из его работ известны только копии с медалей.

**Баранов Василий Сергеевич (?—1885). В 1833 году окончил Академию художеств. С 1839 года являлся младшим медальером С.-Петербургского Монетного двора. В 1843 году возведен в звание старшего медальера. В 1866 году уволен в отставку.

Екатерина II придавала коронации исключительное значение, глубоко понимая ее религиозную составляющую и то, как она способствует укреплению самодержавной власти. Церемония коронации рассматривалась ею не просто как формальный обряд, а как ключевой инструмент легитимизации ее правления в глазах подданных. Вскоре после восшествия на престол императрицей были отданы распоряжения о подготовке к коронации, которую «велено было торопить». Отъезд императрицы в Москву был намечен на конец августа, а сама коронация — на сентябрь. Для организации и проведения торжества 1 июля главным распорядителем был назначен князь Н.Ю. Трубецкой (1699 – 1767).

«На всѣ расходы по коронаціи кн. Трубецкому было отпущено 50.000 рублей; къ дѣланію короны — 1 фунтъ золота и 20 фунтовъ серебра; на мантію — 4 горностая. О державѣ совсѣмъ забыли; только уже въ сентябрѣ, за двѣ недѣли до коронаціи, вспомнили, что нужна держава: искали ее вездѣ — въ спальной, въ гардеробной, въ кладовой — не нашли и наскоро сдѣлали новую». Въ то же время, было приказано, для отправки въ Москву комнатной суммы зделать 120 дубовыхъ бочекъ съ железными обручьями, по расчету на 5000 рублевъ серебреной монеты въ каждую бочку — итого 600.000 рублей для бросанія денегъ въ народъ, для выдачъ лично отъ императрицы, и, рядомъ съ этимъ, заботы о колодникахъ, «понеже при наступающемъ торжествѣ коронаціи я намерена по прежнимъ примерамъ предковъ моихъ съ ними милости здѣлать». [5]

«…гардеробмейстеру Шкурину* – 20.000. Бецкому** поручено было изготовить новую императорскую корону, для чего въ его распоряженіе отданы были всѣ брилліантщики государства». [6]

*Василий Григорьевич Шкурин (?—1782) — камердинер императрицы Екатерины II, известный, в частности, тем, что когда она рожала своего незаконного ребёнка Алексея Бобринского, поджёг свой дом, чтобы отвлечь внимание Петра III, так как тот любил бегать на пожары. Позже бригадир, камергер и тайный советник.

**Иван Иванович Бецкой (1704 — 1795) — русский государственный деятель, видный представитель русского Просвещения, личный секретарь императрицы Екатерины II (1762—1779).

1762 г. Іюля 7. МАНИФЕСТЪ. — О коронаціи Императрицы Екатерины Второй.

«…подражая православнымъ прежде Насъ бывшимъ Россійскимъ Монархамъ, яко и Греческимъ благочестивымъ и самимъ древнимъ Израильскимъ Царямъ, которые обыкновенно елеемъ Святымъ на Царство помазываемы были. Положили Мы намѣреніе безъ продолженія времени принять оное Священное елея помазаніе и возложить на себя корону; что съ помощію Божіею и намѣрены Мы совершить сего 1762 года, въ Царствующемъ Нашемъ градѣ Москвѣ, мѣсяца Сентября». [1]

Отношение Князя Н.Ю. Трубецкого Графу И.А. Остерману. (1725 – 1811)

от 8 июля 1762 г.

Государь мой Иван Андреевич.

«По Высочайшему Ее Императорского Величества именному указу всемилостивейше повелено мне ехать в Москву для скорейшего там приготовления всего того, что потребно к торжественному Ее Императорского Величества коронованию, что же касается до делания медалей и жетонов золотых и серебряных по тому же числу как делано было при короновании блаженной и вечно достойной памяти Государыни Императрицы Елисаветы Петровны, на то взять золото и серебро от вашего превосходительства, о чем Правительствующему Сенату и Высочайший Ее Императорского Величества указ дан. Сколько же тех медалей и жетонов в 1742 году при коронации делано было о том здесь прилагается ведомость, по которой соблаговолите ваше превосходительство и делание оных медалей и жетонов потребное [количество] неукосня приготовлять, а чертежи оных, с надписями по Высочайшей Ее Императорского Величества апробации от меня к вашему превосходительству присланы будут безумедленно. Объявя [о сем] с моим должным почтением, пребуду всегда вашего превосходительства послушный слуга.

Князь Никита Трубецкой». [12]

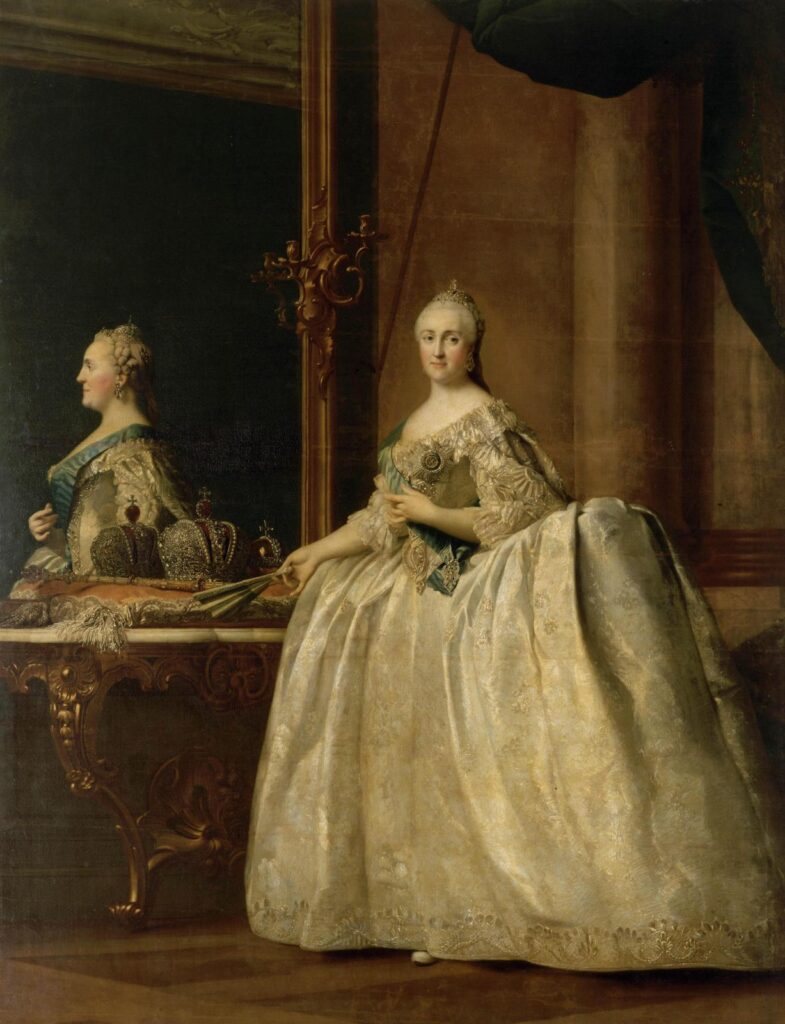

«Приходится удивляться работоспособности Иванова, который, помимо монетных штемпелей, в 1762 г. вырезал шесть штемпелей лицевых сторон коронационных медалей Екатерины II и один — для оборотной (копия с Вехтера). При совершенно одинаковом портретном типе всех шести штемпелей имеются незначительные различия в деталях. Три больших штемпеля имеют подписи: ТИМОѲЕИ I. F. и ТИМОѲЕИ. ІВАНОВЪ, средний ТИМОѲЕИ ІВАНОВ, два малых — Т. ІВАНОВ и T. I. F. Екатерина II представлена в богатом платье, мантии, короне и сложной, перевитой жемчугом, прическе. Оригиналом послужил, очевидно, портрет императрицы работы В. Эриксена (отражение профиля Екатерины в зеркале)». [9]

Портрет императрицы Екатерины II работы В. Эриксена (отражение профиля Екатерины в зеркале) 1762 г.

Виргилиус Эриксен (1722—1782) — датский живописец, придворный портретист, долгое время работавший в России.

Классификация отчеканенных медалей по М.Е. Дьякову:

117.1 Граверы: ТИМОФЕИ IВАНОВЪ / WAECHTER . F. / 64 мм. / Серебро. Бронза.

Аверс: Б • M • ЕКАТЕРИНА • II • IМПЕРАТ • И • САМОДЕРЖ • ВСЕРОСС • Узкий бюст Екатерины II вправо, в короне и мантии, внизу подпись ТIМОѲЕИ IBAHOBЪ*

Реверс: ЗА СПАСЕНIЕ ВѢРЫ И ОТЕЧЕСТВА Россия и Вера, стоящие около алтаря, держат щит с вензелем Екатерины II. Провидение на облаке держит корону и скипетр. Слева над обрезом подпись WAECHTER • F • (Вехтер исполнил). Под обрезом: КОРОНОВАНА ВМОСКВѢ СЕНТ • 22 • Д • 1762 .

*Тимофей Иванович Иванов (1729—1803) — медальер Санкт-Петербургского монетного двора, автор штемпелей многих медалей и монет.

117.2 Граверы: Подобен 117.1 только бюст шире / I.G.W/ 64 мм. / Серебро. Бронза.

117.3 Граверы: КОП. АЛЕКСЕЕВЪ* / слева I.G.W справа К. А. КЛЕПИКО (Копировал А. Клепиков**) / 64 мм. / Серебро.

*Василий Владимирович Алексеев (1822 — 1901) — скульптор и медальер, академик Императорской Академии художеств.

**Алексей Алексеевич Клепиков (1802 — 1852) — резчик медалей и гравёр на твердых камнях, академик Императорской Академии художеств.

117.4 Граверы: КОП. АЛЕКСЕЕВ / I.G.W/ 64 мм. / Серебро.

Изображение такой медали найти не удалось.

117.5 Граверы: T.I.F (Т. Иванов исполнил) / С.Ю. (С. Юдин*) / 51 мм. / Серебро.

* Самойло Юдич Юдин (1730 – не ранее 1800). Медальер, резчик монетных штампов. Учился в медальерной школе при Петербургском монетном дворе (с 1741) у Б. Скотта. В 1762 вместе с Т. И. Ивановым был главным медальером Петербургского монетного двора. В 1800 вышел в отставку. Выгравировал аверсы рубля с портретами Елизаветы Петровны (1757/1758) и Петра III (1762); автор многочисленных медалей на деяния императрицы Екатерины II, часто совместно с Т. И. Ивановым.

117.6 Гравер: Т. Иванов / 51 мм / Серебро.

Изображение такой медали найти не удалось.

117.7 Копия. Граверы: Т•I• К.А.Л. (копировал А. Лялин*) / Т I (Т. Иванов) / 44 мм / Серебро.

*Александр Павлович Лялин (1802—1862) — русский медальер, академик и профессор медальерных искусств Императорской Академии художеств.

Жетон из собрания Великого князя Георгия Михайловича, не вошедший в каталог М.Е. Дьякова.

Аверс: Б.М.ЕКАТЕРИНА • II • ІМП • ІСАМОД • ВСЕРОС. В обрезе рукава ТI (Т. Иванов). Под бюстом СПБ

Реверс: ЕКАТЕРИНА • II • / ИМПЕРАТРИЦА / ИСАМОДЕРЖИЦА / ВСЕРОССІИСКАЯ / КОРОНОВАНА / ВЪ МОСКВѢ / 1762.ГОДА

Серебро. 23 мм.

27 августа выехал в Москву великий князь Павел Петрович (1754 – 1801) со своим воспитателем Н. И. Паниным (1718 – 1783) и придворным штатом, 1-го сентября двинулась в путь и Екатерина в сопровождении большой свиты.

Царский поезд двигался медленно, делая по несколько остановок в день, с запланированными ночлегами и трапезами в путевых дворцах. Это замедляло путешествие, и прибытие в Петровское, подмосковное имение графа Разумовского (1709 – 1771), ожидалось лишь 10 сентября. Екатерина писала Панину:

«Я не вижу дальней нужды, чтобы мне тише ехать, потому что я как для своего покою, так и для многих других обстоятельств хочу быть скорее в Петровском». [3]

Однако Панин просил императрицу не спешить, поскольку цесаревич заболел в дороге, и из-за этого запланированный график движения пришлось изменить.

На второе уведомление Панина, о новом обострении лихорадки, Екатерина отвечала: «Повидимому мнѣ уже его высочества не дождаться къ въѣзду моему въ Москву. И для того вы не спѣшите ѣздою, а, смотря по обстоятельствамъ пароксисма продолжайте путь вашъ. До четверга я, однакожъ, дожидать буду, и въ пятницу, конечно, въѣду въ городъ; потому что мнѣ никакъ далѣ дожидать невозможно». [3]

Но цесаревич не опоздал. 11 сентября императрица прибыла в Петровское*, а на следующий день прибыл Павел Петрович.

*В 1776 году Екатерина велела в Петровском построить путевой дворец, с тех пор все императорские семьи в нем останавливались перед въездом в Москву.

13 сентября совершился торжественный въезд в Москву. Наряды придворных и сопровождающих лиц были настолько вызывающе пышны и дороги, что Екатерина резко отрицательно отнеслась к таким тратам: три дня спустя после въезда в Москву, в газетах, в отделе объявлений, появилось следующее официальное заявление: «Симъ отъ Комерцъ-коллегіи Россійскимъ и иностраннымъ купцамъ объявляется, чтобъ они золотыхъ и серебряныхъ парчей и кружевъ изъ за моря болѣе не выписывали и не вывозили, потому что чрезъ годъ отъ дня высочайшей Ея Императорскаго Величества коронаціи золотые и серебреные парчи и кружева носить заказано будетъ».(СПБ Ведомости от 17 сентября 1762 г. №75)

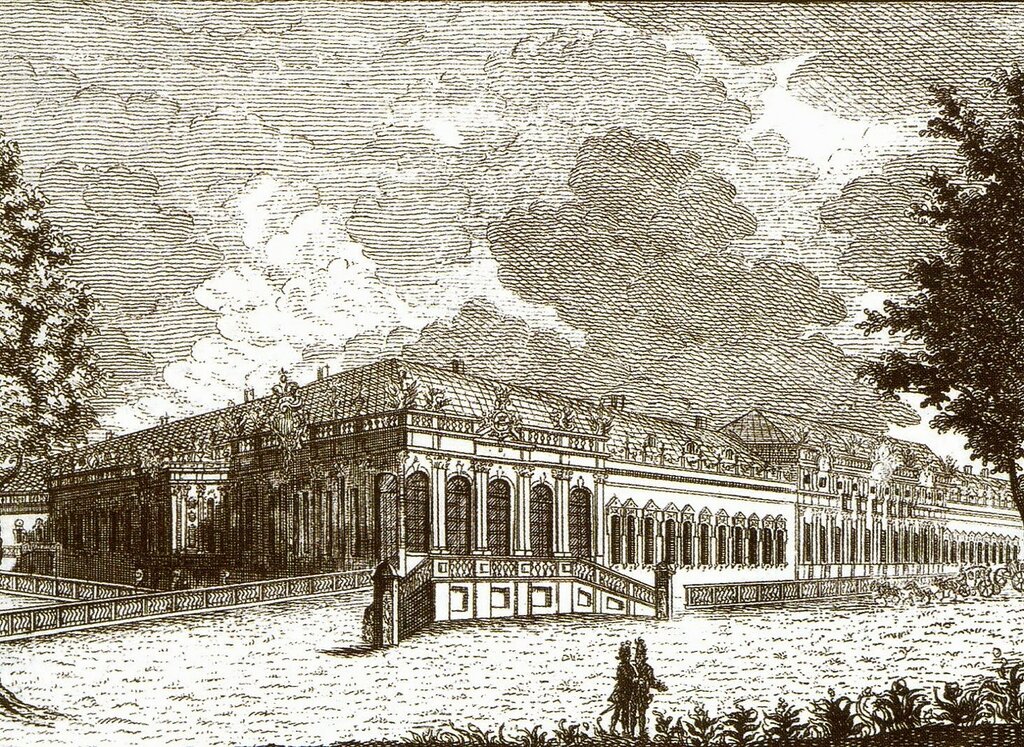

Перед коронацией государыня жила в Головинском дворце на Яузе, откуда переехала в кремль накануне дня венчания на царство.

Головинский дворец

Полностью весь заказ по чеканке медалей монетному двору выполнить не удалось. Были отчеканены только жетоны и часть медалей.

Реестр входящих бумаг комиссии коронации Императрицы Екатерины II (1762 г.)

«№ 240 от 4 сентября 1762 г.

Сообщение из Монетной Конторы о приеме присланных при том привезенных из Санкт Питербурха из Монетной Канцелярии золотых и серебряных жетонов учетчика Калинина.

№ 295 от 4 сентября 1762 г.

Письмо от Статского Советника и Кавалера Господина Олсуфьева при котором присланы в Комиссию на третей класс семьдесят четыре [74] золотые медали». [12]

Забегая вперед.

Предписание правительствующего сената в монетную контору.

от 31 марта 1763 г.

Из предписания: «…во исполнение означенного Ее Императорского Величества Высочайшего и прежде посланного из Правительствующего Сената к Статскому Действительному Советнику Шлаттеру от 13-го числа июля 1762 голу указа по требованию выше реченного Господина Генерал-Фельдмаршала Сенатора Военной Коллегии Президента и Кавалера Князя Трубецкого предписанное недостающее тех медалей число Монетной Канцелярии так же и на серебряные шестого класса медали штемпеля вырезать, и медали сделав же той Канцелярии отослать к нему Господину Генерал — Фельдмаршалу Сенатору и Кавалеру в Комиссию в самоискорейшее время, дабы в раздаче тех медалей не воспоследовало замедления…» [12]

Коронация состоялась в воскресенье 22 сентября. К восьми утра войска выстроились возле соборов и монастыря на Ивановской площади Кремля, где собралась огромная толпа людей. В десять часов утра трубы и литавры объявили о начале процессии. Императрица Екатерина перешла в аудиенц-камеру, где ее ждали регалии, принесенные из Сенатской палаты. Когда императрица появилась на Красном крыльце, зазвонили колокола. С Красного крыльца к Успенскому собору Императрица шла под балдахином, в ордене Андрея Первозванного, в парчовом платье, украшенном золотым позументом и вышивными двуглавыми орлами.

Вошла императрица в собор, приложилась к иконам и села на императорский престол. Началось священнодействие; императрица надела на себя порфиру; обер-гофмейстерина графиня А. К. Воронцова (1722 – 1776) и гофмейстерина А. Н. Нарышкина (1730 – 1820) оправили на ней порфиру и ленту ордена св. Андрея; гр. Разумовский (1728 – 1803) и кн. Голицын (1723 – 1807) поднесли на золотой подушке корону. Екатерина первая из царствующих особ собственноручно надела на себя корону. После миропомазания, которое совершил митрополит новгородский Димитрий (1709 – 1767), она через царские врата, прошла к престолу и там приобщилась Святых Таин по царскому чину. По окончании литургии Екатерина, в полном императорском облачении, в порфире и короне, с державой и скипетром, прошла из Успенского собора в Архангельский и Благовещенский, где прикладывалась к иконам и мощам. Так же торжественно возвратилась Екатерина в кремлевский дворец. По всему пути «метаны были в народ золотые и серебряные жетоны».

Дьяков #117.8 Жетон. 19 мм / Золото, серебро, бронза.

Аверс: ЗА ЛЮБОВЬ КЪ ОТѢЧЕСТВУ. Изображение императорской короны, освещаемой лучами, исходящими от всевидящего ока. Под обрезом: СЕНТ • 22 •ДНЯ •

Реверс: ЕКАТЕРИНА • II • | ИМПЕРАТРИЦА | ИСАМОДЕРЖИЦА | ВСЕРОССIИСКАЯ | КОРОНОВАНА | ВЪ МОСКВѢ | 1762 • ГОДА

В 3 часа, в Грановитой палате, императрица на троне под балдахином «кушать, одною своею персоною изволила». На трапезу были приглашены: духовенство, придворные чины и знать обеих полов, относящиеся к первым двум классам.

«Участвовавшимъ въ этотъ день въ строю нижнимъ чинамъ было выдано на каждую роту 3 ведра вина, бочка пива, быкъ, 10 барановъ и 80 хлѣбовъ».[6]

В день коронации были обнародованы два манифеста.

— Сентября 22. Манифестъ, по случаю коронованія Императрицы Екатерины II — О прощеніи винъ впадшимъ въ преступленія и о сложеніи начетовъ и казенныхъ взысканій.

Этим манифестом были помилованы многие заключенные: каторжники, за исключением убийц и приговоренных к пожизненной каторге, получили свободу, и право вернуться домой. Смертная казнь была отменена, как и вечная ссылка с публичным наказанием. Дворян, осужденных за преступления, лишали дворянства и возможности занимать должности, а разночинцев отправляли на поселение в отдаленные регионы. Также были освобождены лица, задержанные за «раскольничьи, соляные и корчемные» нарушения, и прощены провинности должностных лиц, недобросовестно исполнявших свои обязанности.

— Сентября 22, МАНИФЕСТЪ. — О подтвержденіи Россійскому войску правъ и преимуществъ, дарованныхъ Императрицею Елисаветою.

Второй манифест подтвердил привилегии, ранее предоставленные русским солдатам Елизаветой Петровной. Была создана специальная комиссия для рассмотрения дел тех, кто был необоснованно лишен званий, наград или отстранен от службы. Унтер-офицерам и рядовым, проявившим себя в боях при Пальциге и Франкфурте, полагалась выплата полугодового жалования в качестве поощрения. Фактически, этот манифест стремился исправить несправедливости совершенные Петром III и поддержать боевой дух армии, признавая заслуги и восстанавливая права военнослужащих.

Вечером Кремль, включая дворец и общественные здания, был ярко освещен, особое внимание привлекала колокольня Ивана Великого, выделявшаяся своим роскошным убранством в огнях.

23 понедельник. Состоялось представление в Грановитой палате придворных дам, «по две персоны в ряд», высшего духовенства и дипломатического корпуса.

«На Ивановской Площади, подъ окнами грановитой палаты, пущены были фонтаны краснаго и бѣлаго вина, бившіе три часа; вокругъ фонтановъ — жареные быки, всякая живность, хлѣбъ; изъ оконъ грановитой палаты бросали въ народъ серебряные и золотые жетоны». [5]

24 вторник. Целый день представление российского дворянства, остзейского рыцарства, офицеров гвардии, артиллерии и армии.

«Представленія, чрезвычайно церемоніальныя, съ колѣнопреклоненіями и цѣлованіемъ руки, утомили Екатерину и она въ среду отдыхала, не выходя изъ своихъ внутреннихъ покоевъ». [5]

26 четверг. Приносили поздравления полиция, университет, смоленское шляхетство, малороссийские депутаты и купечество, как московское, так и иногороднее.

27 пятница. Поздравления — придворные чины, грузинские князья, азиатские народы, греки, армяне, калмыки, джунгары, «российские мануфактурщики» и заводчики, наконец, яицкие, гребенские и волжские казаки. Вечером, в Грановитой палате состоялся бал. Екатерина не танцевала.

28 суббота. При дворе был обеденный стол для всех штаб и обер-офицеров гвардии.

Для народа «отправлены были на разныя въ городѣ улицы для потребленія приготовленные быки жаренные со многочисленною живностію и хлѣбами, за которыми въ бочкахъ позолоченныхъ по мѣстамъ и посеребреныхъ пиво и медъ въ народъ отправлены были на разныя же многія улицы; для нищихъ были разставлены во многихъ «публичныхъ открытыхъ мѣстахъ» столы съ различными яствами, при чемъ каждаго нищаго одѣляли деньгами. Вечеромъ, во дворцѣ, обычный куртагъ съ итальянскимъ концертомъ». [5]

29 воскресенье. Императрица угощала обедом в Грановитой палате особ, «бывших при отправлении торжества высочайшей коронации», а вечером на Царицыном Лугу (район современной Болотной площади) был сожжён «великолепный фейерверк».

С 1-го октября Екатерина не покидала Кремлевский дворец из-за болезни великого князя Павла Петровича. Прибыв в Москву нездоровым, восьмилетний Павел, казалось, поправился, но, вероятно, из-за утомительных коронационных торжеств 30 сентября почувствовал лихорадку. Его состояние вызывало серьезные опасения в течение недели, до 7 октября. Болезнь приняла тяжелый оборот, и Екатерина дала обет построить госпиталь имени Павла в Москве. После выздоровления Павла Петровича, Екатерина исполнила свой обет, воздвигнув знаменитую Павловскую больницу.

На это событие была выбита медаль.

Медаль из собрания Великого Князя Георгия Михайловича

Аверс: D . G . PAVL PETROVITZ MAGNVS DUX TOTIUS RUSSIÆ. (Б.М. Павел Петрович, Великий Князь Всероссийский) Бюст Павла вправо в парике и мантии, с орденом на груди.

Реверс: CONVALESCENS VT СONVALESCANT MISERI CVRAVIT. (Выздоравливая заботился о здравии страждущих). На переднем плане справа — изображение богиня здоровья Гигея, рядом с ней стол с лекарственными сосудами, слева – два человека поддерживают больного на носилках. На заднем плане здание Павловской больницы. Под обрезом: NOSOCOMIO PAVLINO | MOSCVÆ FVNDAT | MDCCLXIII (Основание Павловской больницы в Москве. 1763)

Чеканилась из серебра. Диаметр 66 мм. [2]

13-го октября цесаревич встал с постели.

17-го Екатерина выехала в Троице-Сергиеву лавру. Еще в августе дано было знать, что вскоре после коронации Екатерина посетит обитель. Вечером императорский поезд прибыл в лавру. Екатерину встретили очень радушно. Настоятель лавры архимандрит Лаврентий (1721 — 1766) в своей приветственной речи сравнил императрицу «съ Еленою по благочестію и съ Юдифью по мужеству; онъ просилъ Екатерину оживить обитель сію Елисаветинымъ духомъ, за что обѣщалъ, что ходатайство здѣ опочивающихъ угодниковъ подкрѣпитъ скипетръ ея державы». [7]

Весь день 18-го октября Екатерина провела в лавре. С утра была при литургии. Архимандрит угостил обедом императрицу и её свиту. После обеда Екатерина посетила ризницу, семинарию и библиотеку, где долго рассматривала древние рукописи.

Императрица приказала выдать (в рублях):

«Троицкой лавры архимандриту съ братіею………………………………………..1.000

Отставнымъ въ той же лаврѣ офицерамъ, урядникамъ и солдатамъ…….500

Въ тамошнюю богадѣльную…………………………………………………………………500

На семинарію……………………………………………………………………………………….500

Служкамъ……………………………………………………………………………………………..16». [3]

В субботу, 19 октября, в 9 утра, Екатерина, приложилась в соборе к мощам преподобного Сергия, и убыла в Москву.

«Коронаціонныя празднества продолжались во все время пребыванія Екатерины въ Москвѣ. Болѣе полугода, съ октября по іюнь, театральныя представленія смѣнялись шумными балами, парадные обѣды придворными маскарадами, загородныя прогулки народными увеселеніями». [7]

Но документы говорят о том, что императрица не забывала о своих обязанностях.

12 мая в 6 утра, Екатерина пешком вышла из Москвы, совершая паломничество в Ростов. (По карте по прямой, минуя перипетии дорог, от Москвы до Ростова – 200 км). Она проходила по десять верст в день (10.6 км) и садилась в стоячую карету, только в случае непогоды. «Это дѣйствительно былъ «походъ»: пройдетъ императрица нѣсколько верстъ, сядетъ въ экипажъ и возвратится назадъ, откуда вышла; тамъ отдохнетъ, пообѣдаетъ, и въ экипажѣ пріѣдетъ опять на то же мѣсто, гдѣ сѣла въ экипажъ, и продолжаетъ идти пѣшкомъ до слѣдующей остановки». [7]

23 мая в день памяти Святого Митрополита Димитрия Ростовского Екатерина вошла в Ростов. Затем участвовала в торжественном переложении мощей святителя в новую раку. Из Ростова она проехала в Ярославль. И 31 мая вернулась в Москву. Своим паломничеством Екатерина еще больше расположила к себе русский народ, совершенный ею религиозный подвиг возвысил императрицу в глазах православных.

14 июня Екатерина выехала в Петербург.

Рапорт правительствующему сенату из монетной канцелярии.

от 30 июня 1763 г.

«По объявленным прошлого 1762 июля 8, 13 сентября и сего 1763 годов марта 17, 31 и апреля 9 чисел указам из Правительствующего Сената и в сообщениях Кабинета Ее Императорского Величества и комиссии учреждения Высочайшей Ее Императорского Величества коронации именных Ее Императорского Величества повелениях… …сделано золотых и серебряных медалей и жетонов, и в реченную комиссию також и в Кабинет Ее Императорского Величества с нарочным в разные месяца числа отправлено, всего, а именно: золотых: в пятьдесят червонных — двадцать (на 1-й класс), в тридцать пять червонных — шестьдесят пять (на 2-й класс), в тридцать червонных — сто двадцать четыре (на 3-й класс), в двадцать червонных — сто пятьдесят три (на 4-й класс), в пятнадцать червонных — двести две (на 5-й класс), в десять червонных — двести девяносто восемь (на 6-й класс); жетонов в один червонный — три тысячи. Серебряных: в двадцать четыре золотника — четыреста, в восемнадцать золотников — триста семьдесят шесть, в 11 золотников — тысяча двести; жетонов серебряных весом в гривенник — двадцать восемь тысяч». [12]

Список использованной литературы:

- «Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. 1649 – 1825 гг.»: в 55-ти т. / ред. М.М.Сперанский. – СПб : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.

- Собрание Русских медалей. Выпуск III. Медали. VIII Относящиеся к Екатерине IX относящиеся к Павлу I. СПБ типография ЭЗГБ. 1841.

- Сборник Русского исторического общества. Том VII. 1871.

- Вел. Кн. Георгий Михайлович «Монеты Царствованія Императрицы Екатерины II». С. ПЕТЕРБУРГЪ Типографія Министерства путей сообщенія (А. Бенке). Фонтанка 99. 1891.

- «Въ Память Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ Николая Александровича и Александры Ѳеодоровны 14 мая 1896 года». С.-Петербургъ Книгоиздательство Германъ Гоппе 1896.

- «Сказанİе о венчанİи Русскихъ царей и императоровъ. Съ иллюстрацİями». Составилъ П.П. Пятницкİй. Москва. Типо-литографİя О.И. Лашкевичъ и К°. Тверская, д. Саввинскаго подворья. 1896.

- В. А. Бильбасов. «История Екатерины Второй.» — Т. 2. Берлин 1900.

- В.П. Смирнов «Описание русских медалей». СПб. 1908.

- Е.С. Щукина «Медальерное искусство России XVIII века» Издательство Государственного Эрмитажа. Ленинград. 1962.

- В. В. Биткин. «Сводный каталог монет России» т.2 Киев 2003.

- М. Е. Дьяков. «Медали Российской империи». Часть 2. 1725 — 1796. Духовная Нива 2005.

- Д. И. Петерс. «Первопрестольная: Коронация российских императоров 1724 — 1896. Медали и жетоны. Сборник документов». Москва. Русский мир. 2013.

- Е.С. Щукина. «Два века Русской медали». Медальерное искусство в России. 1700 – 1917 гг. Государственный Эрмитаж. Москва «ТЕРРА». 2000.

Автор Александр Арт