ЦИКЦ провел экспертизу и слабирование рубля 1654 года царя Алексея Михайловича (1645-1676).

В июне 1654 года Россия начала войну с Речью Посполитой (конфедерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского), поддержав восстание запорожского казачества под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого против этнического и религиозного гнёта польской шляхты. Стремление защитить родственный единоверный народ было основной видимой причиной объявления Россией войны. Вместе с тем, расчётливо используя текущую ситуацию, Россия повела войну с Речью Посполитой также за возвращение русских земель, захваченных Польшей в Смутное время, и в целом – за контроль над территориями современных Украины и Белоруссии, которые в то время значились как «Малая Русь» и «Белая Русь». Переяславский договор 1654 года вернул в состав России Украину.

Использование русских серебряных копеек для ведения тяжёлой войны было невозможным даже чисто технически, с учётом их малой номинальной стоимости. Кроме того, навязывание непривычных для этих мест российских копеек могло быть расценено как ущемление местного населения. Требовалось создать новое, современное, понятное для этих территорий платёжное средство, к тому же пригодное для проведения крупных денежных расчётов. Но реальность была такова, что до это времени в России, не имевшей собственного серебра, чеканились только мелкие серебряные копейки сырьём для которых служили западноевропейские талеры. Крупные монеты не чеканились вообще.

Для чеканки новых серебряных и медных монет был оборудован новый монетный двор, располагавшийся в помещениях нового английского двора в Белом городе. Перечеканка столь крупных монет как талер для русского монетного производства была делом новым и совершенно неожиданным. О задуманной правительством перечеканке талеров в рубли и выпуске медных полтин было объявлено как о мере военного времени вскоре после выступления русских войск в направлении Смоленска во главе с царём. До начала похода замысел грядущей реформы держали под строгим секретом и по этой причине организационно-техническую подготовку к ней вести не могли. Все проблемы приходилось решать «на ходу».

Указ о выпуске новых серебряных денег (рублей и полуполтинников) последовал 8 мая 1654 г., когда было велено перечеканить 893620 талеров в рубли, для чего надлежало сбивать на ефимках прежнее изображение «нагладко».

После первых неудач, повидимому очень раздражавших царя, требовавшего чеканить новые деньги «наспех днём и ночью», и по мере выпуска присылать их к нему в Дорогобуж, был изготовлен «по вымыслу» резчика Фёдора Байкова деревянный стан, а к стану «для поспешенья и опыту» был сделан подъёмный молот с железным веретеном, облитый для тяжести свинцом. Молот весом в 15 пудов поднимали воротом на векшах 6 человек. Но и на этом стане удалось отчеканить только 8 серебряных рублей и 20 медных полтинников, после чего на молоте свинец «оплыл», и он также оказался негодным для дальнейшей работы. Тогда было решено делать другой молот того же образца, но большой железный подъёмный, с железным веретеном. В Москве на тот момент не было кузнецов, способных изготовить эти молоты. Управляющий Москвой князь Михаил Пронский писал царю, что «мастеров кому молоты делать всего два человека и те достаточно такова большего дела не дознают, а резцов кому резать маточники и подчищать чеканы один человек… А которые, государь, были кузнецы делали язык к большому колоколу, и те по твоему государеву указу отпущены в Нижний».

К 1 июля удалось отчеканить 2065 рублевиков.

В августе 1654 г. царь находился при осаде Смоленска. Царица с наследником и патриархом Никоном выехали в Троице-Сергиев монастырь из-за охватившей столицу эпидемии чумы. Москву было указано окружить «крепкими заставы» и, чтобы остановить распространение болезни, никого не выпускать за городскую черту. Казна была вывезена из столицы царю под Смоленск.

Царица вела оживлённую переписку князем Пронским. Одна из его «отписок» от 11 августа 1654 г. извещает о состоянии дел и указывает, что с 20 июля по 10 августа «на Аглинском дворе» изготовлено 2460 «яфимков рублёвых». Если исходить из того, что чеканка велась непрерывно (как требовал царский указ) и в июне ежедневно давала по 76-77 рублёвых монет, а в указанный князем Пронским срок – по 117 монет в сутки, то легко посчитать, что в период с 4 июня по 10 августа отчеканили порядка 6300-6400 рублевиков.

Вследствие убыли монетчиков из за «мора», низкой производительности чеканки и роптаний в народе по поводу принудительного курса рублей (100 копеек), не позже осени 1654 г. их выпуск был прекращён.

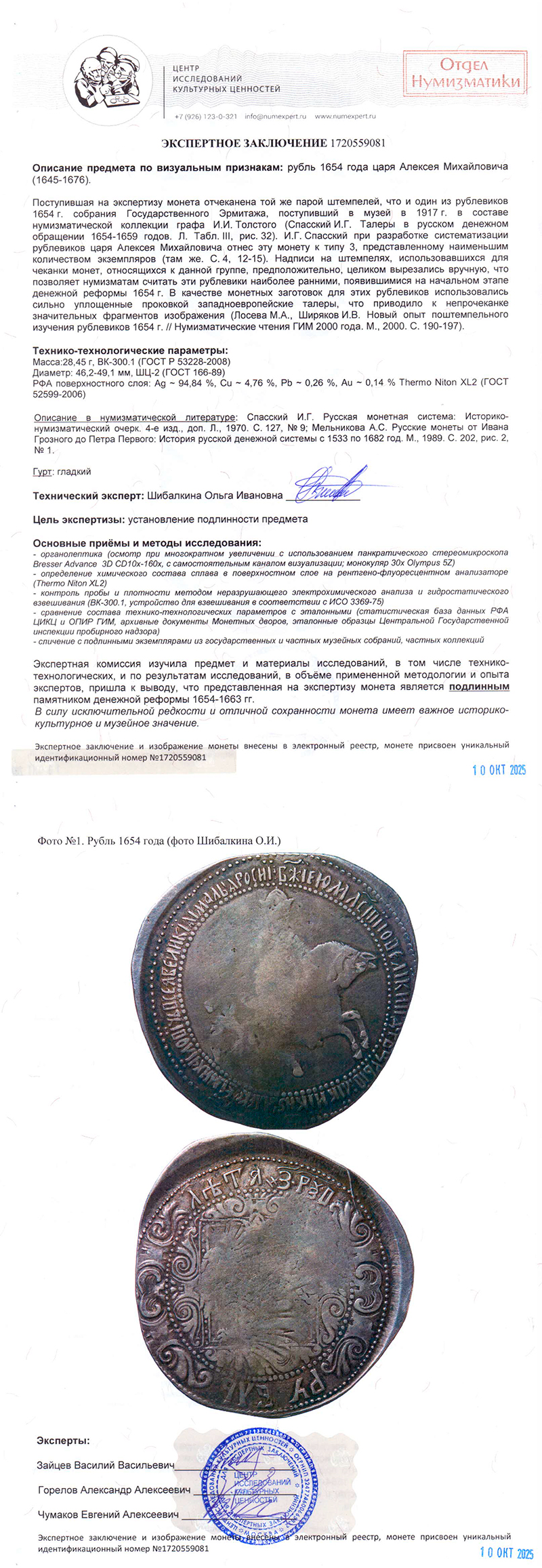

Монета отчеканена той же парой штемпелей, что и один из рублевиков 1654 г. из собрания Эрмитажа, поступивший в музей в 1917 г. в составе нумизматической коллекции графа И.И. Толстого (Спасский «Талеры в русском денежном обращении 1654-1659 годов», табл. III, рис. 32). И.Г. Спасский при разработке систематизации рублевиков царя Алексея Михайловича отнес эту монету к типу 3, известному в единственном экземпляре, однако без какой-либо его привязки к хронологии событий, происходивших в 1654 г. Между тем, имеются все основания полагать, что рублевики этой группы относятся к начальному, наименее организованному этапу производства.

Надписи и элементы декора на штемпелях, использовавшихся для чеканки монет этого типа, предположительно, целиком вырезались вручную непосредственно на штемпеле (с маточника, видимо, переведены лишь изображения всадника и орла), при чём с большой аккуратностью. В дальнейшем от этого трудоёмкого способа отказались, перейдя на набивку всех элементов контррельефа пунсонами с последующей правкой резцом. В качестве монетных заготовок на данном этапе использовались сильно уплощенные проковкой западноевропейские талеры. Буквальное исполнение указа от 8 мая 1654 г. – сбивать на ефимках прежнее изображение «нагладко», приводило к непрочеканке значительных фрагментов изображения. По всей видимости, на последующих этапах стали отходить от практики сильной расковки заготовок и эффективнее использовать последующий затем отжиг (для усиления пластичности серебра), что в итоге позволило увеличить срок работы штемпелей и улучшить качество прочеканки. Ещё один признак, по которому можно судить, что данный рублевик отчеканен на самом раннем этапе – исключительная первозданность рельефа обоих штемпелей. Даже малейшие следы «поновления» рабочей поверхности штемпелей (дорезка, подчистка и т.п.), которые можно увидеть на прочих экземплярах, у данной монеты отсутствуют. Единственный признак разрушения – характерная трещина на реверсе – результат плохой закалки штемпеля, развитие которой (на «толстовском» экземпляре она уже крупнее) могло стать причиной его быстрой порчи и, соответственно, замены.

Таким образом, данная разновидность, по всей видимости, является первой по хронологии выпуска и наиболее редкой – второй известный экземпляр и единственный в частных руках. Не исключено, что именно этой парой штемпелей были отчеканены первые экземпляры, отравленные в мае 1654 года на утверждение царю.

Рублевики царя Алексея Михайловича являются первыми в истории российской денежной системы монетами данного номинала. Уже только поэтому представляют особую ценность для отечественной истории. Тем более эти монеты весьма редки и практически все сосредоточены в музейных собраниях (Государственный Эрмитаж – 14, ГИМ – 6, Музей истории денег – 1, Новгородский музей-заповедник – 1 экз.), также несколько экземпляров находятся в зарубежных музеях и несколько – в частных собраниях. Появление подобной монеты на антикварном рынке в наши дни – явление почти невероятное, сенсационное.

Представленный экземпляр относится к разряду наиболее значимых памятников в истории денежного обращения России. Монета имеет важное историко-культурное и музейное значение.

Монета будет выставлена на HERMES AUCTION №2, 13 декабря 2025 года.