Рис. 1. 1780.

Автором гербового орла, помещенного на лицевую сторону редкого рублевика Павла I, датированного 1796 годом, принято считать И.К Гедлингера (рис. 2). В.В. Уздеников в монографии “Геральдическое оформление российских монет 1700-1917 гг.” прямо называет его автором рисунка гербового орла [7, 8, 9]. Однако, такое утверждение не бесспорно. Нет сомнения в том, что Гедлингер моделировал орла в рельефе металла, но быть автором эскиза государственного символа для иностранца задача проблематичная. Создание общегосударственной монеты во всех ее характеристиках дело не только финансово-экономической важности, но и имеющее большое политическое значение.

Рис. 2 1796. ~40 мм.

Е.С. Щукина подчеркивала, что в XVIII веке “…исходным пунктом работы над штемпелем являлся в большинстве случаев заранее заданный рисунок…” [10].

Гедлингер приехал в Петербург и начал работать на Монетном дворе в 1736 году. В том же году появились монеты с портретом Анны Иоанновны работы знаменитого швейцарца и “… совершенно новый рисунок гербового орла, который сыграл заметную роль в геральдическом оформлении российских монет» [7]. В.В.Уздеников оценивал рисунок орла с точки зрения реалистической трактовки его деталей. Впервые этот тип орла был помещен на рубли императрицы Анны (рис. 3). Диаметр рублевиков 1736 составлял ~41 мм., что соответствовало размерам монетного кружка для рубля Павла Петровича 1796 года. Таким образом, монетчикам было удобно воспользоваться готовыми штемпелями или применить маточники прошлых лет, которые к тому времени уже вошли в практику монетного передела. Переведя изображение орла с маточника на штемпель, резчику оставалось подправить изображение, если была необходимость, а также буквенными и цифровыми пуансонами выбить нужные надписи.

Рис. 3. 1736. ~41 мм.

В 1796 году на Петербургском монетном дворе чеканились монеты двух видов: с портретом Екатерины II (953 896 экземпляров) и с гербовым орлом на аверсе. Тираж последних не известен [6]. Однако он был не велик и вот по каким соображениям. 25 ноября 1796 года в Монетный Департамент был предоставлен рисунок штемпеля банковой монеты, “высочайше конфирмованного Его Императорским Величеством” [2]. Монетчики приступили к работе и через месяц с небольшим банковый рубль был изготовлен и поднесен императору вместе с золотым червонцем, на аверсе которого также был помещен орел. Этот факт отражен в соответствующем документе, датированным 1 января 1797 г. [3]. Получается, что регулярная чеканка рублей Павла I в 1796 году вообще не осуществлялась и величина эмиссии банковых рублей с орлом на лицевой стороне растворилась в отчетных сводках 1797 года. Оформление рублевиков имело отличительные черты: под орлом были помещены буквы “БМ” (банковая монета) и отсутствовали указания номинала. Предполагалось, что банковые монеты будут чеканиться на Банковском монетном дворе, отсюда проистекает упомянутая аббревиатура. Реальная жизнь распорядилась по-другому: Банковский монетный двор открылся и начал функционировать в 1799 году и просуществовал не долго — до 1805 года. Поэтому на самом деле банковые монеты чеканились на Петербургском монетном дворе.

Рис. 4. Джакомо Кваренги. Центральный корпус Ассигнационного банка, в котором размещался Временный Банковский монетный двор. Фотограф А.А. Григорьев.

Октябрь 1953 года. Фото из сайта Правительства С.- Петербурга.

В.к. Георгий Михайлович, подчеркивая редкость монет, называет их пробными, а сохранившиеся до нашего времени червонцы и рубли величает “памятником этих проб” [1]. В.В. Уздеников банковые рубли снабжает символом “черта с точкой’ (очень редкая монета). По законам жанра отечественной нумизматики для удовлетворения коллекционерских страстей последовало изготовление новоделов, которые стали еще большими раритетами. В.В. Уздеников каталогизирует их, снабдив знаком “черта с двумя точками” (чрезвычайно редкая монета).

Рис. 5. 1796.

Рис. 6. 1796.

Новодельные банковые рубли бывают двух видов в зависимости от типа аббревиатуры в картуше на оборотной стороне: БМ, СМ — ФЦ и БМ, СМ — ОМ (рис. 5 и 6).

Казалось бы структура банковских рублей, включая новодельные, исчерпывающе ясна, однако штемпельный анализ указывает на существование экземпляров с нюансами оформления их внешнего вида. На рисунке 7 представлен рубль, лицевая сторона которого отличается от таковой на экземпляре, показанном на рисунке 2. Отметим, что упомянутый рублевик (рис. 2) идентичен штемпельному варианту, который проиллюстрировал в.к. Георгий Михайлович. Отметим три отличия сравниваемых экземпляров.

1) Буквы аббревиатуры “БМ” по-разному расположены относительно Андреевского креста на цепи ордена. На рисунке 2 буквы по бокам хвоста заметно выше.

2) Германский щит на груди орла на первой монете (рис. 2) имеет отчетливую рамку, которая отсутствует на альтернативном экземпляре.

3) Малый декоративный двуглавый орел слева, выполняющий роль звена в цепи ордена Андрея Первозванного, соприкасается крылом с рамкой германского щита (рис. 2).

Рис. 7. 1796.

При желании можно найти и другие отличия. Описанный альтернативный экземпляр вызывает, как минимум два предположения. Первое: рублевик является предметом регулярной чеканки, то есть общегосударственной монетой, изготовленной на монетном дворе для обращения. Вполне возможно монетчики готовили не один комплект штемпелей, а несколько для серийного выпуска и быстрой замены устаревших денежных средств новыми монетами. Предположение второе: монета является новоделом, так как банковый рубль является пробным экземпляром, и нуждался в предварительном высочайшем утверждении. Первый вариант призван быть датированным 1796 годом, чтобы продемонстрировать императору свое усердие и оперативность в работе с момента утверждения рисунка. Второй вариант штемпеля в случае “конфирмации” первого следовало бы, согласно логике, датировать 1797 годом. Доступные документы в настоящий момент не позволяют подтвердить или опровергнуть один или оба предположения.

Рис. 8. 1799.

Остается без ответа и вопрос о причинах отказа Павлом от помещения гербового орла на монеты крупного достоинства. Начиная с 1797 года на лицевой стороне золотых и серебряных монет помещалась его монограмма. Исключением является лишь один из вариантов ефимков с орлом в центре монограммы (рис. 9). Однако эта монета представляет собой пробный экземпляр, к тому же чеканенный предположительно в Англии. Монеты регулярного выпуска с гербовым орлом на отечественных монетных дворах с указанного времени не изготавливались.

Рис. 9. 1798.

Как упоминалось выше мотивы отказа от помещения гербового орла на монеты регулярной чеканки до сих пор не расшифрованы. Вместе с тем найти аргументы такого решения можно, обратившись к некоторым фактам.

В монографии “Деньги России” читаем: “Правительство Павла I намеревалось вывести русский рубль на европейский денежный рынок как равноправную и полноценную монету. Рубль, чеканившийся с 1762 по 1796 г., был несовместим с западноевропейской денежной единицей — талером…” [5]. Для достижения этой цели был увеличен вес рубля до 29,35 гр. (вместо 24 гр.), повышена проба серебра до 83 1/3 (вместо 72). Требовалось изменить и внешний вид монеты, поскольку наличие российского двуглавого орла у европейцев ассоциировалось с низкопробными и легковесными рублями, преимущественно екатерининскими. Как известно на рублевиках Екатерины II с 1777 года стал помещаться гербовый орел гедлингеровского типа подобный таковому на банковых монетах Павла I. Увеличение диаметра монетного кружка до 41 мм. (вместо 39 мм) вкупе с монограммой (вместо орла) нового императора должны были убедить Европу, что Россия выпустила полноценную валюту, не уступающую по своим характеристикам талеру.

Рис. 10.

Кроме того, уместно назвать еще два фактора субъективной направленности, которые могли бы склонить Павла Петровича к отказу от гербового орла.

Во-первых, известна маниакальная страсть императора к реформам, увы, в своем большинстве провальным. Неумеренная реформаторская деятельность в итоге привела Павла к гибели. Нельзя исключить, что его стремление изменить внешнее оформление монет имело ту же психоэмоциональную природу, как и замена обмундирования в армии на прусский манер.

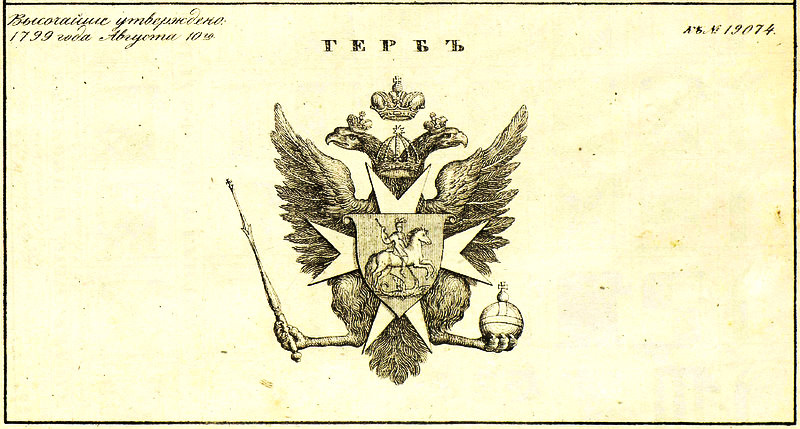

Во-вторых, Павел планировал и даже приступил к изменению государственной геральдики. Будучи магистром Мальтийского ордена, Павел велел разработать новый российский герб с включением в него мальтийского креста (рис. 8). Как следствие появились государственные грамоты с новой символикой в титульных надписях (рис. 10). Можно предположить, что Павел планировал вернуться к традиции помещать на российские государственные денежные знаки, включая монеты, гербового орла, но уже модифицированного вида с мальтийским крестом. Роковые события изменили ход истории и гипотетические планы остались не реализованными.

Рис. 11.

В перечне мер по нормализации денежного хозяйства, был осуществлен так называемый «павловский перечекан«. Данное мероприятие было направлено на ликвидацию разрушительных последствий авантюры, предпринятой фаворитом Екатерины II князем Платоном Зубовым. Для этого 10- и 4-копеечники перечеканивались в их прежний номинал, то есть в 5- и 2-копеечное достоинство. Тем самым медные денежные единицы восстанавливали 16-рублевую стопу. Перечеканка с одной стороны возвращала привычный внешний вид екатерининских монет, но с другой стороны его резко ухудшала, поскольку повторные штемпельные оттиски полностью не устраняли следы первичного оформления монеты-предшественницы (рис. 11). Вместе с тем таким необычным путем гербовый орел гедлингеровского типа перекочевал на медь Павла I.

Рис. 12. 1796.

Рис. 13. 1796.

Среди золотых павловских монет лишь на червонце 1796 года был размещен гербовый орел, на груди которого располагался московский герб в германском щите (рис 12).

Нельзя не упомянуть о пробном экземпляре с портретом на лицевой стороне (рис. 13). Оборотную сторону в.к. Георгий Михайлович описывает следующим образом:

“По средине круглый червленый щит; на щите двуглавый орел, увенчанный тремя императорскими коронами; в лапах скипетр и держава; на груди орла овальный щит со Св. Георгием Победоносцем вправо. Вокруг овального щита орденская цепь Св. Андрея Первозванного с орденом. Вокруг большого круглого щита четыре буквы П, расположенные в виде креста. Над каждым П императорская корона. Круговая надпись разделенная четырьмя коронами: МОНЕТА | РУБЛЬ | 1796 | ГОДА. Кругом следы зубчатого ободка”[4].

Рис. 14.

Георгий Михайлович приводит фототипическую иллюстрацию очень редкого новодела, одна сторона которого подобна той, что описана выше (рис. 14). Экземпляр снабжен комментарием: “Эта монета неправильно составлена из двух оборотных сторон”. Иллюстрация рублевика благополучно переходит из одного каталога в другой. На просторах интернета встречается копии монеты, среди которых можно увидеть довольно искусно сделанные.

На других монетах Павла I гербовый орел не зарегистрирован, однако в последующие царствования монетные дворы широко его используют для геральдического оформления платежных средств.

Список использованной литературы:

- Георгий Михайлович, великий князь. Монеты царствований императора Павла I и императора Александра I. СПб.,1894. Предисловие. С. IV

- Там же. Док. 4. С. 4.

- Там же. Док. 11. С. 6.

- Там же. С. 27.

- Мельникова А.С., Уздеников В.В., Шиканова И.С. Деньги России. История русского денежного хозяйства с древнейших времен до 1917 г. — М., 2000. С. 161.

- Уздеников В.В. Объем чеканки российских монет на отечественных и зарубежных монетных дворах. 1700 — 1917.- М., 1995. С. 41.

- Уздеников В.В. Геральдическое оформление российских монет 1700-1917 гг. — М., 1998. С. 22.

- Там же. С. 107.

- Там же. С. 110.

- Щукина Е.С. Медальерное искусство в России XVIII века. Изд. Гос. Эрмитажа. — Л., 1962. С. 8.

Ю.П. Петрунин.