Прежде чем приступить к теме, обозначенной в заголовке настоящей работы, приведем описание лицевой стороны очень редкого рубля (рис. 2), изложенное великим князем Георгием Михайловичем в Корпусе русских монет [2].

Рис. 2. CLF. 1796.

“Погрудное изображение Императора Павла I вправо, в мундире л.-гв. Преображенского полка; Андреевская лента через плечо; на шее ленточка с орденом Св. Анны. На голове парик с косой, перевязанной лентой. В рукаве буквы: C.L.F. (Carl Leberecht fecit). Под изображением буквы СПБ. Круговая надпись: Б.М. ПАВЕЛЪЛЛМП. ИСАМОД. ВСЕРОС. Вокруг всего следы зубчатого ободка”.

Итак, великий князь обозначил вехи, которые явились предметом настоящего анализа. Для начала хотелось бы отметить новаторский подход к изображению правителя на монете. Впервые российский император (да и не только российский) представлен не будучи закован в доспехи, без стальных наплечников, заклепок, арабесок, гербового орла на груди и прочих аксессуаров мифологического героя. Нет и победоносного лаврового венка на голове, чем украшали себя многие европейские монархи XVIII века. Видимо показная барочная напыщенность была чужда Павлу Петровичу.

Рис.3.

Нет сомнения в том, что император лично осуществлял контроль над всеми делами и атрибутами государственной власти, в том числе и над монетным переделом. 12 ноября 1796 года действительный тайный советник граф Самойлов передал в Санкт-Петербургский Монетный департамент документ “О высочайше одобренных рисунках для серебряной монеты, с портретом Императора Павла I с одной стороны” [1].

Портрет на монете подобен изображению Павла на коронационной медали и резал его Карл Леберехт, о чем свидетельствует его подпись в обрезе рукава.

“Леберехт Карл Александрович (Carl Alexander von Leberecht, 1755-1827) — медальер. Родился в Мейнингене (Саксония). В России с середины 1770-х. Сначала работал резчиком по дереву, с 1779 стал медальером Санкт- Петербургского монетного двора, в 1780-е был ведущим медальером, в 1783-1785 стажировался в Италии. По возвращении был назначен главным медальером Санкт- Петербургского монетного департамента. В 1794 удостоился звания академика Академии художеств; в 1799 принял российское гражданство, в 1800 инициировал создание медальерного класса, где до конца жизни преподавал геральдику…” [5].

Рис. 4.

Изображение императора на рубле, равно как и на коронационной медали, требует детального обсуждения. Известно, что Павел, будучи великим князем, окружил себя по примеру Петра I “потешными” войсками, известными также как гатчинские. Учения, муштра, шагистика, дисциплина составляли основу жизни и быта воинских подразделений. Специалисты отмечают, что, несмотря на малочисленность, это были наиболее подготовленные и боеспособные воинские части во всей русской армии. Последние имели собственную форму, однако Павел изображен согласно вышеприведенному описанию в мундире лейб-гвардии Преображенского полка. Официальный сайт Музеев Московского Кремля повествует: “В конце XVIII века военная форма обрела значение символа высшего политического превосходства. Впоследствии, после коронации императора Петра II все российские императоры короновались только в военной форме. Так император Павел I избрал для себя в качестве коронационного мундир Преображенского полка, первого из двух старейших полков российской императорской гвардии”.

Рис. 5.

Возникают закономерные вопросы: почему Павел проигнорировал форму преданных ему войск и какова судьба последних? Ответы на эти вопросы кроются в политических конъюнктурах. Дело в том, что гатчинские войска по существу были расформированы, а офицеры распределены по разным полкам, включая Преображенский. Павел наивно полагал, что таким образом он сможет держать под контролем всю армию и внедрять в ее ряды правила и порядки гатчинского войска. Практика показала, что это была фатальная ошибка императора. Гатчинские офицеры не прижились в престижных полках, большинство из них были выдавлены или растворились в армейской офицерской среде. В итоге Павел потерял боевые преданные ему войска, которые могли бы прийти ему на помощь в критические моменты. Последствия не заставили себя ждать — командиры гвардейских полков, в том числе Петр Талызин, стоявший во главе Преображенского полка, приняли активное участие в заговоре и убийстве императора. Не защитил и не спас венценосного владельца генеральский мундир лейб-гвардии Преображенского полка от гибели.

Андреевская лента через правое плечо изображена К. Леберехтом не корректно. Согласно правилу Орденская лента (лента ордена св. Андрея Первозванного) выполнена из шелка голубого (синего) цвета, шириной 100 мм. Правила геральдики обязывают изображать голубой (синий) цвет в виде продольной штриховки [7]. Леберехт оставил ленту без какой-либо штриховки, что предполагает серебряный (белый) цвет.

Любопытно, что К. Мейснер, который также резал коронационную медаль, цвет обозначил согласно геральдическим правилам (рис. 3). Это обстоятельство может указывать на факт того, что Мейснер гравировал портрет императора самостоятельно, а не копировал работу Леберехта.

“Мейснер Карл Иванович (Carl Mtisner, 1774 — не ранее 1814) — медальер. С 1789 ученик медальерной школы. В 1810 старший медальер на Санкт-Петербургском монетном дворе с жалованием 1 тысяча рублей в год. Штемпель лицевой стороны коронационной медали Павла I (портрет императора) подписан CMF (Carl Maisner fecit — Карл Мейснер сделал), работы метил также: К. Мейснер Р., К.М.Р. (латинским шрифтом). Им изготовлен также штемпель лицевой стороны фантастического новодела портретного рубля Павла I. С 1800 преподавал в Академии художеств, академик (1806). В 1814 пропал без вести” [6].

Рис. 6.

Орден св. Андрея Первозванного был учрежден Петром Первым и являлся высшей государственной наградой Российской империи, вручался за выдающиеся заслуги перед отечеством. Павел I стал кавалером ордена по праву рождения.

Весьма необычная история у ордена св. Анны, изображенного на портрете, помещенного на лицевую сторону рублевика и коронационной медали (рис. 3 и 5).

Подробную информацию можно получить, обратившись к работе В. А. Дурова “Русские награды XVIII — начала XX в.” [3]. Остановимся лишь на основных моментах.

В 1724 году правитель небольшого немецкого герцогства Шлезвиг-Гольштейн, Карл Фридрих женился на дочери российского императора Петра I, великой княжне Анне. В 1728 году Анна родила мальчика, названного Карлом Петером Ульрихом, который в 1762 году стал российским императором Петром III. Вскоре после родов Анна умирает. В светлую память о своей жене Карл Фридрих учредил орден. Рожденный в браке Петра III и Екатерины II продолжатель династии Павел, правнук Петра I, по существу, имел немецкие корни. Таким образом, на рублевике и коронационной медали Павел изображен с “голштинским” орденом, что недвусмысленно демонстрирует внутреннюю связь взошедшего на российский трон императора с его исторической родиной. В 1797 году Павел I включил орден в число российских орденов, который “стал называться как бы не в честь цесаревны Анны, а именем ее небесной покровительницы” [3].

Некоторые непосвященные коллекционеры ошибочно полагают, что на портрете изображен мальтийский крест. Сходящиеся к центру перекладины креста на миниатюрах на самом деле зрительно могут восприниматься как знак ордена госпитальеров. В действительности орден св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийский) можно увидеть на другой медали* (рис. 6). История учреждения этого ордена весьма необычна. Вновь обратимся к работе В.А. Дурова. [4]

Рис. 7.

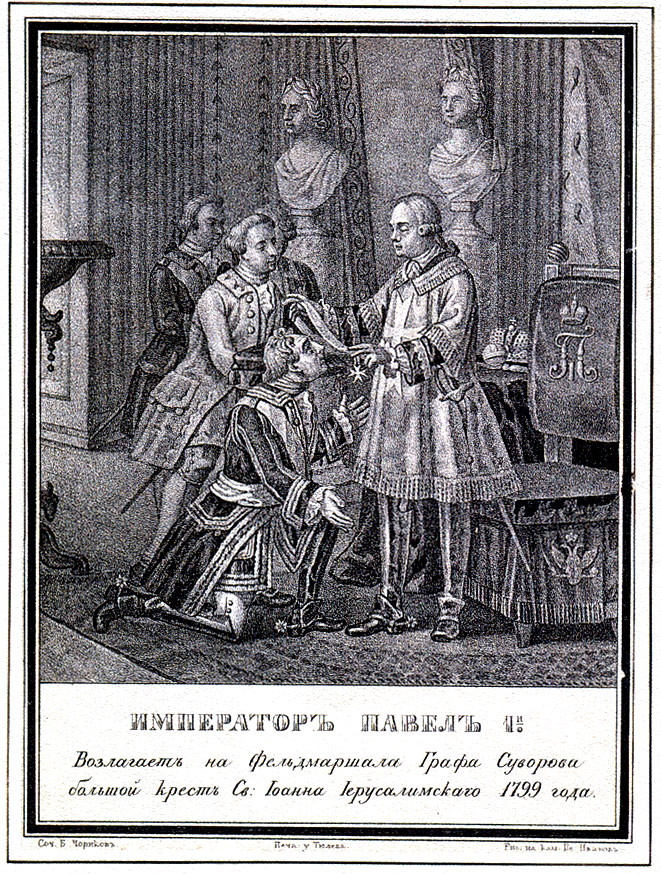

В 1798 году рыцари-госпитальеры обратились к Павлу I взять под свое покровительство орден св. Иоанна Иерусалимского. Просьба была связана с захватом острова Мальта Наполеоном в рамках его компании по оккупации Египта. Одновременно российскому императору было предложено принять сан великого магистра Мальтийского ордена, на что Павел ответил согласием. В том же году был учрежден орден св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийский), который волей императора по своему значению превосходил даже высшую государственную награду — орден св. Андрея Первозванного. Мальтийским орденом награждали за выдающиеся гражданские и военные заслуги. В 1799 году кавалером ордена стал А.В. Суворов. Павел лично возложил награду, прежде чем направить прославленного полководца в знаменитый Итальянский поход (рис. 8). Этим жестом император как бы загладил свою вину перед Суворовым, которого двумя годами ранее уволил в отставку без права ношения формы.

Рис. 8.

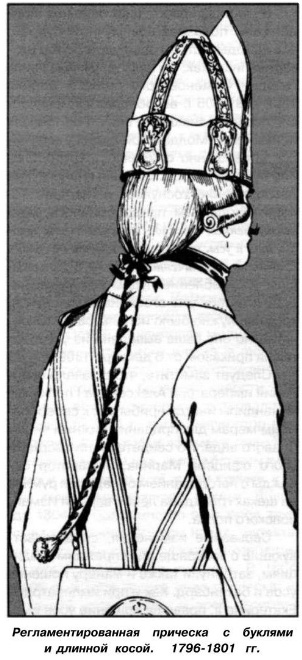

Описание портрета Павла на рубле привлекает еще одним атрибутом: “На голове парик с косой, перевязанной лентой”. Этот элемент форменной одежды подробно изложен в работе Е.И. Юркевича, которая открывает многие неизвестные факты. Автор утверждает, что “пудру, пукли и косу” ввел в обмундирование русской армии совсем не Павел I. И до правления Павла Петровича офицеры носили парики, поскольку такова была мода в европейских армиях того времени. Наличие парика, который стоил дорого, свидетельствовало о дворянском происхождении его владельца. Парики изготавливались из собственных волос с применением пакли. Букли также делались из пакли или войлока в виде двух цилиндров. Историк уточняет: “Для закрепления их на голове использовался проволочный обруч с загнутыми вперед концами, на которые и надевались букли, крепившиеся, кроме того, к вискам шпильками”. Не менее занятно выглядел процесс изготовления косы: “Коса состояла из железного прута, обернутого паклей и обмотанного снизу вверх черной кожаной или шелковой лентой. Эта конструкция крепилась к собственным волосам на затылке. Большой бант у основания косы, как было в предыдущие царствования, не повязывался, лишь конец ленты, длиною в ладонь, должен был свисать сверху. Длина косы как у нижних чинов, так и у офицеров должна была быть до пояса, с чуть отогнутым назад кончиком” [8].

Рис. 9.

На этом процедура подготовки уставной прически не заканчивалась. Парик должен быть напудренным. Вместо пудры, которая стоила дорого, использовалась мука. Перед тем как посыпать ею парик, последний намазывали свечным салом. Напудренный парик обрызгивали водой, а затем вновь обсыпали мукой. Процесс подготовки парика занимал около двух часов. Одному было не справиться, выручала взаимопомощь. Чтобы не повредить созданную куафюру, многие перед смотром спали сидя.

Однако столь сложное приготовление парика осуществлялось лишь к парадам и несению караульной службы. Солдатам в обычные дни достаточно было собственные волосы стянуть в пучок.

*Исчерпывающая информация о награде изложена в работе М.С. Селиванова “История орденских знаков святого Иоанна Иерусалимского, изготовленных в России в конце XVIII — начале XIX вв.”. Нумизматика №2 (36) 2014. С. 124-143.

Список использованной литературы:

- Георгий Михайлович, великий князь. Монеты царствований императора Павла I и императора Александра I. СПб.,1894. Док. 1. С.3.

- Там же. С. 27.

- Дуров В. А. Русские награды XVIII — начала XX в.- М., 1997. С. 42 — 43.

- Там же. С. 47 — 50.

- Рзаев В.П. Энциклопедия российской нумизматики. Москва. ООО “Хобби Пресс”, 2018. С. 138.

- Там же. С. 149.

- Фенглер Х., Г. Гироу, В. Унгер. Словарь нумизмата. 2-е изд., переработанное и дополненное. — М., 1993. С. 58.

- Юркевич Е. И. Военный Петербург эпохи Павла I. — М.: Центрполиграф, 2007.

Ю.П. Петрунин.