Коронация императора Павла I. Художник М.-Ф. Квадаль. (1736 — 1808)

Император Павел чрезвычайно спешил со своим коронованием; вероятно, он вспомнил совет Фридриха Великого, некогда данный Петру III, не откладывать это священнодействие, и использовать коронацию, как средство более упрочить себя на престоле. В день погребения Екатерины II и Петра III, 18-го декабря 1796 года, Павел возвестил в манифесте верноподданным, что коронование «съ Божіею помощію въ первопрестольномъ Нашемъ градѣ Москвѣ въ Апрѣлѣ наступающаго 1797 года совершится имѣетъ». Император пренебрег даже тем, что для торжеств это самое неблагоприятное время — весенняя распутица.

Павел Петрович, известный своей бережливостью и неприязнью к излишествам, распорядился провести церемонию коронации с максимальной экономией. Он предписал, чтобы придворные дамы на празднествах по случаю коронации явились в платьях из черного бархата (бархатный корсет и шлейф). Юбка могла быть выполнена из более дорогой или расшитой ткани, но допускался и простой материал для тех, кто не мог позволить себе больших затрат. Выбор черного цвета для праздничных платьев был обусловлен продолжающимся трауром по скончавшейся императрице Екатерине II. Маршалом церемонии Павел I назначил князя Н.Б. Юсупова (1750 — 1831).

К коронации были отчеканены коронационные медали и жетоны для награждений и раздачи народу. Из письма Президента Берг-Коллегии А.А. Нартова (1737—1813) Генерал-Прокурору Князю А.Б. Куракину (1752 — 1818): «…на Высочайшую Их Императорских Величеств коронацию золотые и серебряные медали и серебряные жетоны при здешнем Монетном дворе сделаны. А именно — золотых на штемпель над которым трудиться изволила Сама Ее Императорское Величество, большей препорции девяносто пятой с шестиною пробы, в тридцать пять червонных сто, да на штемпели ж Монетного двора трех препорций девяносто третей пробы 1-й в двадцать червонных сто, 2-й в десять [червонных] сто пятьдесят, 3-й в шесть [червонных] девять сот, итого тысяча двести пятьдесят, серебряных трех же препорций девяностой пробы 1-й тысяча, 2-й две тысячи, 3-й три тысячи, итого шесть тысяч. Жетонов против числа сделанных на коронацию ж в 1762-м году сорок шесть тысяч».

Медали:

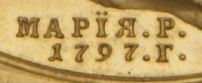

Медальер: Мария Феодоровна

Золото 95 1/6 (991) пробы. Вес 35 червонных = 122,15 гр. Диаметр 65 мм.

100 шт.

С подписью императрицы позже чеканились новоделы из серебра.

Новодел из коллекции Великого Князя Георгия Михайловича.

Медали меньшей степени резали:

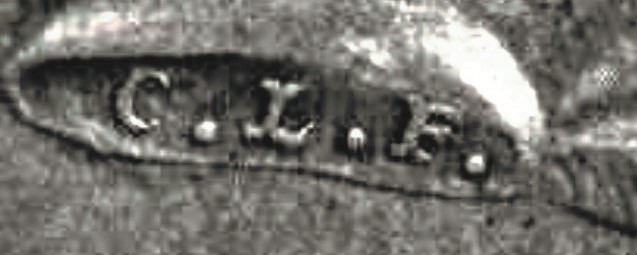

Медальер: К. Леберехт.(1755 – 1827) (Подпись: Прописью и C.L.F.). Медали диаметром 51 и 44 мм.

Медальер: К. Мейснер (1774 – 1815) ученик Леберехта (Подпись: С.М.F.). Медали диаметром 51 и 39 мм.

Золото:

20 червонных = 69,8 гр.; 93 (969) пробы – 100 шт.

10 червонных = 34,9 гр.; 93 (969) пробы — 150 шт.

6 червонных = 20,94 гр.; 93 (969) пробы — 900 шт.

Итого золотых медалей 1250 шт.

Серебро: 90 (938) проба

1 размер (51 мм) — 1000

2 размер (44 мм) — 2000

3 размер (39 мм) — 3000

Итого серебряных медалей 6000 шт.

Жетоны из серебра. Диаметр 24 мм. 46.000 шт.

В 1796 году, после вступления Павла I на престол, для чеканки медалей и монет были установлены следующие пробы: золотые медали изготавливались из золота 95 1/6 (991) и 93 (969) пробы, червонцы — из золота 94 2/3 (986) пробы. Серебряные медали чеканились из серебра 90 (938) пробы, а рублевые монеты – из серебра 83 1/3 (868) пробы. Таким образом, мы видим, что для наград и денежных знаков устанавливались разные пробы драгоценных металлов.

На коронационных медалях мы видим портрет императора, точно такой же портрет был предложен Павлу I и на тиражном рубле, но он не утвердил такой вариант, рубль с портретом так и остался пробным.

Пробный рубль из собрания Государственного Исторического Музея.

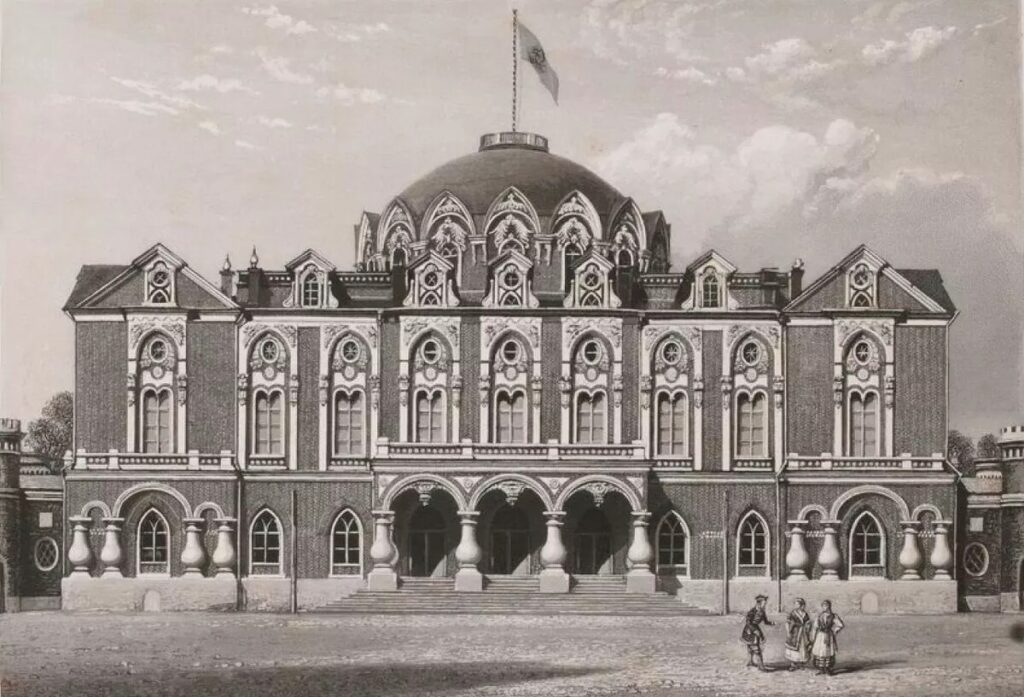

В Москве, для проживания императорской четы на время торжеств, был выбран «Слободской» дворец князя Безбородко* (1747–1799). С целью расширения площади дворцового комплекса были возведены две просторные деревянные залы, а также церковь во имя святого Михаила. Согласно записям А.Т. Болотова (1738–1833), в строительных работах было задействовано 16 000 рабочих, трудившихся круглосуточно, в ночное время при свечах. Финансирование проекта осуществлялось из почтовых денег, на что было выделено 15 000 рублей.

*«Слободской дворец» — здание в Москве на 2-й Бауманской улице. В 1787 году Екатерина II пожаловала дворец канцлеру Александру Андреевичу Безбородко. У Безбородко здание выкупил Павел I и переименовал его в Слободской дворец в честь Немецкой слободы, на территории которой оно располагалось. Сейчас в Слободском дворце располагается МГТУ имени Баумана.

1-го марта император Павел переехал из Петербурга в Павловск и оттуда 10-го марта отправился с императрицей в Москву. 15 марта императорская чета прибыла в Петровский путевой дворец в Москве*, где состоялась торжественная встреча с представителями знати. Митрополит Московский и Коломенский Платон (1737 – 1812), известный как законоучитель императора Павла Петровича, обратился к ним с проникновенной речью. Речь митрополита Платона отличалась выраженной эмоциональностью и искренностью. Павел I и императрица Мария Феодоровна (1759 – 1828), а также большинство присутствовавших лиц, были тронуты до слез. Через пять дней после указанного события, Павел I удостоил митрополита Платона орденом Святого Андрея Первозванного, что стало актом признания и благодарности за его речь и, возможно, за предыдущие заслуги в качестве духовного наставника.

28-го марта, в Вербную субботу, последовал по церемониалу торжественный переезд императора Павла из Петровского в «Слободской дворец».

* Петровский путевой дворец — памятник русской неоготической архитектуры, расположен в Москве на Ленинградском проспекте. Дворец возведён в 1776–1780 годах по проекту архитектора Матвея Казакова по указу Екатерины II. Сооружение выполняло роль временной резиденции для знати, путешествующей из Петербурга в Москву. Сегодня: дворец выполняет несколько функций: здесь находятся музейные залы, бутик-отель и помещения для мероприятий. Музейная часть включает парадные залы и восстановленные интерьеры. Исторические экспозиции посвящены Екатерине II, Матвею Казакову, Отечественной войне 1812 года и судьбе дворца в XX веке.

Церемония коронации состоялась 5 апреля 1797 года в Успенском соборе московского кремля.

Павел I в чин коронования ввел новую регалию – «далматик»*. Прежде других регалий он велел возложить его на себя.

*Далматик — церковное торжественное облачение, напоминающее саккос — верхнее архиерейское богослужебное облачение, которое могли носить только мужчины. Далматик использовался во время коронаций императоров Священной Римской империи и французских королей.

Положенную при этом молитву читал митрополит новгородский Гавриил. Затем Павел I самостоятельно возложил на себя корону, поданную князем Безбородко, после чего митрополит вручил ему скипетр и державу – символы монаршей власти.

После восшествия на трон и кратковременного размещения символов власти на подушках, Павел I снял с себя корону, коснулся ею головы коленопреклоненной императрицы, и вновь водрузил её на себя. Впоследствии, император возложил на супругу меньшую корону, а также цепь ордена св. Андрея Первозванного и мантию.

Коронация императора Павла I. Художник М.-Ф. Квадаль. (фрагмент — коронация императрицы)

При святом миропомазании император был помазан: на челе, очах, ноздрях, устах, ушах, персях и обеих руках, что символизировало получение божественной благодати для исполнения царских обязанностей. Императрица же Мария Феодоровна была помазана только на челе. Государь причастился Святых Тайн в алтаре, где он принимал Тело и Кровь Христовы раздельно, в соответствии со священническим чином. Императрица причащалась перед царскими вратами, как это принято для мирян. По завершении венчальной церемонии, император, находясь на возвышении в центре церкви, от своего имени и от имени императрицы прочитал «акт о престолонаследии». Новый акт отменял действие указа о престолонаследии, изданного Петром I в 1722 году. Важно отметить, что в данном акте император впервые в истории русских государей провозгласил себя главой церкви. По прочтении акта император царскими вратами вошел, в алтарь, положил его на святой престол в специально устроенный серебряный ковчег и повелел хранить его там на все будущие времена.

После возвращения императорской четы во дворец, в Грановитой палате был обнародован ряд монарших милостей. Ключевым актом стал манифест, регламентирующий крестьянский труд в пользу помещиков, ограничивая его тремя днями в неделю и запрещая принуждение к работе в воскресные дни. В рамках этой же церемонии 109 лицам были пожалованы населенные имения, суммарно включавшие 100.438 душ мужского пола. Помимо земельных дарований, император одарил более 600 человек денежными средствами, чинами и орденами.

В день коронации для народа был организован торжественный обед, разместившийся от Никольских ворот по всей Лубянской площади и по Мясницкой улице до Красных ворот.

На следующий день, 6 апреля, начался двухнедельный период придворных празднеств. Император на протяжении всего периода появлялся в полном царском облачении, включая далматик и корону. В аналогичном облачении он командовал войсками на параде в день преполовения*, во время которого митрополит Платон совершил обряд окропления государя и войск святой водой.

*Преполовение (Преполовение Пятидесятницы, Преполовение Господне, греч. Μεσοπεντηκοστή) — христианский праздник, отмечаемый на 25-й день по Пасхе. Отмечается всеми Православными, а также Восточнокатолическими церквями византийского обряда.

Для Марии Феодоровны корону изготовил придворный ювелир Я.Д. Дюваль (1768–1844), она выделялась особой ценностью использованных в ней драгоценных камней.

В 1799 году в Зимнем дворце Санкт-Петербурга Павел I совершил акт возложения на себя еще одной короны – короны великого магистра державного рыцарского ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Данный ритуал проходил по католическому обряду. Эта корона была доставлена в Гатчину с острова Мальта рыцарями Мальтийского ордена, по иным сведениям ее тоже изготовил придворный ювелир Дюваль.

Корона великого магистра рыцарского ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Музеи Московского кремля.

10 августа 1799 года Павел I своим указом ввел корону магистра ордена Святого Иоанна Иерусалимского и мальтийский крест в состав государственного герба Российской империи, что подчеркнуло его статус как главы ордена.

После кончины императора мальтийская корона без церемониала была вынесена из Зимнего дворца гоф-фурьерами и отправлена в Москву в Оружейную палату. 26 апреля 1801 года императором Александром I издан указ: «О употреблении Государственного герба, без креста Иоанна Иерусалимского».

13 апреля Павел I организовал торжественную процессию рыцарских и кавалерских орденов в Успенском соборе. После богослужения император объявил с трона новое установление о российских орденах, при этом, не упомянув ордена Святого Георгия и Святого Владимира. Павел I особо подчеркнул, что орден Святого Георгия сохраняет свой прежний статус. Орден же Святого Владимира был восстановлен позднее, уже при правлении императора Александра I.

После завершения коронационных торжеств 2 мая император Павел I с сыновьями Александром и Константином и малой свитой совершил инспекционную поездку по западным землям России, он посетил: Смоленск, Оршу, Могилев, Минск, Вильно, Гродно, Митаву, Ригу и Нарву и в конце мая вернулся в Санкт-Петербург. Генерал-губернатор Санкт-Петербурга, Николай Петрович Архаров (1742–1814), стремясь угодить монарху, отдал распоряжение об окрашивании ворот и заборов городских построек в национальные цвета – чёрный, оранжевый и белый, аналогично окраске шлагбаумов. По прибытии в столицу, Павел I был крайне недоволен визуальным единообразием городских построек, вызванным данным распоряжением. В результате, Архаров был отстранён от должности генерал-губернатора Санкт-Петербурга за «чрезмерный формализм и отсутствие эстетического вкуса». На его место был назначен Фёдор Фёдорович Буксгевден (1750–1811).

На последок стоит отметить, что на фоне общественной критики, связанной с предполагаемым неуважением императора к памяти матери, Екатерины II, Павел I предпринял ряд действий, направленных на легитимизацию статуса и обеспечение будущего своего сводного брата, Алексея Григорьевича Бобринского (1762 — 1813) внебрачного сына Екатерины II и Г.Г. Орлова. 9 ноября, как следует из исторических источников, последовало пожалование Алексею Бобринскому графского титула, ордена Святой Анны первой степени и чина генерал-майора. Этими актами император юридически закрепил за Бобринским Бобриковскую и Богородицкую волости в Тульской губернии, ранее переданные Екатериной II. Хотя Павел I не стремился к сближению Бобринского с императорским двором, он, тем не менее, исполнил, по мнению многих историков, моральный долг перед родственником, обеспечив ему дворянский титул и гарантировав имущественное положение. Это можно интерпретировать как проявление уважения к памяти Екатерины II через заботу о её внебрачном сыне, хотя и косвенное. Действия императора Павла рассматриваются как акт благородства по отношению к незаконнорожденному сыну Екатерины и как символическое почтение её памяти.

Автор Александр Арт

____________________________

Список использованной литературы:

- «Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. 1649-1825 гг.»: в 50-ти т. / ред. М.М.Сперанский. – СПб : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.

- Н.К. Шильдер. «Император ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ – историко-биографический очерк». С.-Петербург Издание А.С. Суворина 1901

- «Въ Память Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ Николая Александровича и Александры Ѳеодоровны 14 мая 1896 года». С.-Петербургъ Книгоиздательство Германъ Гоппе 1896

- В. В. Биткин. «Сводный каталог монет России т.2» Киев 2003.

- М. Е. Дьяков. «Медали Российской империи. Часть 3. 1796 – 1825». Духовная Нива 2005

- Д. И. Петерс. «Первопрестольная: Коронация российских императоров 1724 — 1896. Медали и жетоны. Сборник документов». Москва. Русский мир. 2013

- Л.В. Коваль. «Жизнеописание императора Павла I». СПБ. «Русская коллекция». 2015