Миропомазание Государя Императора. В.Ф. Тимм (1820 — 1895)

1855 — Февраля 18. МАНИФЕСТЪ .— О вступленіи на престолъ Государя Императора АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

Император Николай I почил в Бозе в то время, когда шла так называемая «крымская война». Александру II пришлось её заканчивать. 13 февраля 1856 начался Парижский конгресс, а 18 марта был подписан мирный договор.

И только после этого события двор начал готовится к коронации нового монарха. Эта ситуация отражена в манифесте.

— Апрѣ.17. Манифестъ. — О Священномъ Коронованіи Ихъ Императорскихъ Величествъ Государя Императора Александра Николаевича и Государыни Императрицы Маріи Александровны.

«Вступивъ на Прародительскій Всероссійскій Престолъ и нераздѣльные съ нимъ Престолы Царства Польскаго и Великаго Княжества Финляндскаго, посреди тяжкихъ для Насъ н Отечества Нашего испытаній, Мы положили въ сердцѣ Своемъ дотолѣ не приступать къ совершенію Коронованія Нашего, пока не смолкнетъ громъ брани, потрясавшій предѣлы Государства, пока не престанетъ литься кровь доблестныхъ, Христолюбивыхъ Нашихъ воиновъ, ознаменовавшихъ себя подвигами необыкновеннаго мужества и самоотверженія. Нынѣ, когда благодатный миръ возвращаетъ Россіи прежнее спокойствіе, вознамѣрились Мы, по примѣру Благочестивыхъ Государей, предковъ Нашихъ, возложить на Себя корону и принять установленное Миропомазаніе, пріобщивъ сему Священному дѣйствію и Любезнѣйшую Супругу Нашу Государыню Императрицу Марію Александровну.

Возвѣщая о таковомъ намѣреніи Нашемъ, долженствующемъ, при помощи Божіей, совершиться въ Августѣ мѣсяцѣ сего года, въ первопрестольномъ градѣ Москвѣ,призываемъ всѣхъ вѣрныхъ Нашихъ подданныхъ соединить усердныя мольбы ихъ съ Нашими теплыми молитвами: да изліется на Насъ и на Царство Наше благодать Господня; да поможетъ Намъ Всемогущій, съ возложеніемъ вѣнца Царскаго, возложить на Себя торжественный предъ свѣтомъ обѣтъ — жить единственно для счастія подвластныхъ Намъ народовъ; и да направитъ Онъ къ тому, наитіемъ Всесвятаго Животворящаго Духа Своего, всѣ помышленія, всѣ дѣянія Наши».

В 1855 году был объявлен конкурс на создание проекта коронационной медали.

Вице-президент Императорской Академии Художеств Медальер Граф Ф.П. Толстой (1783-1873) создал четыре эскиза для медали, посвященной коронации Александра II. Эти варианты отличались сложной композицией, включающей множество фигур, символов и тщательно проработанных деталей. Несмотря на кропотливую работу и детализацию, ни один из предложенных Толстым проектов не был одобрен императором.

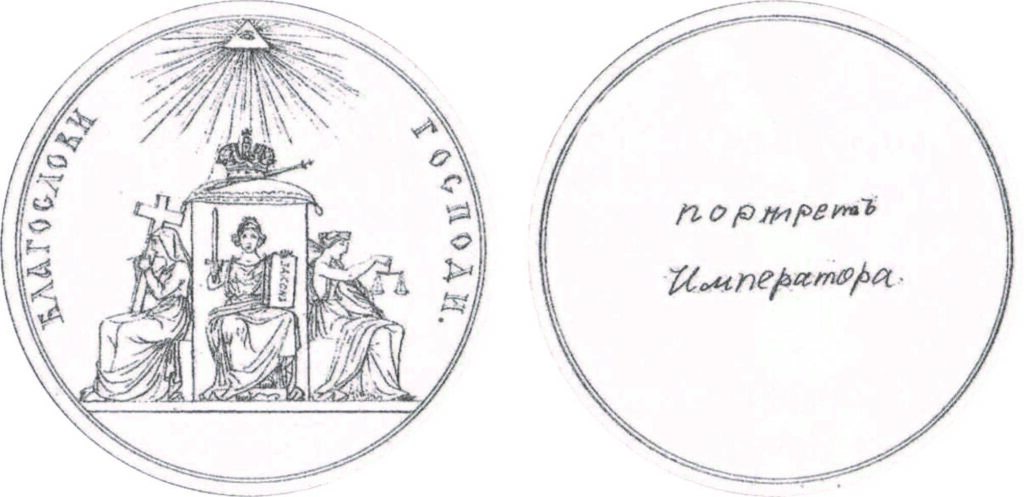

Проектные неутвержденные рисунки и описания коронационной медали работы Графа Фёдора Толстого 1855 г.

«Лицевая сторона. Портрет императора Александра II. Надписи: по верху — «ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ II.», внизу — «Коронованъ въ Москве 185…».

Оборотная сторона:

№ 1.

Император в Царской порфире и короне одною рукою обнимает Россию, представленную в виде двуглавого орла, герба Российской империи, а другою опирается на свой твердый меч. Кругом надпись: «С тобою неразлучно» или «Мы неразлучны».

№ 2.

Россия на подушке стоя на коленах, подносит Государю Императору корону, который, облаченный в Царскую порфиру, одною рукою принимая корону, другую возложил на рукоять своего меча. Кругом надпись: «Прими и царствуй по Моему Благу»,

№3.

Вера, мудрость и сила возлагают корону на главу Императора в Царской порфире, положившего одну руку на грудь, другую на меч. Кругом надпись: «Да утвердится Верою, Мудростию и Силою».

№4.

Пьедестал, около которого восседают три фигуры: в середине Женщина с книгою и мечом — эмблема Закона. Справа Женщина с крестом, символ Веры, слева же Женская фигура, представляющая Правосудие, с которым неразлучны Мудрость и Милосердие. На высоте пьедестала, на подушке Императорская корона и скипетр, над ними Всевидящее око, расстилающее Божественные лучи свои.

Граф Феодор Толстой. 1855». [10]

К сожалению, сохранились, только два из четырех эскизов. Заметьте, что композиция №4 чем-то похожа на пьедестал памятника Николаю I в Петербурге, только вместо короны сам Император на коне.

Классификация отчеканенных медалей по М.Е. Дьякову:

653.1 Граверы: А. Лялин / М. Кучкин / 65 мм. / Золото. Серебро. Бронза.

Медаль из собрания Великого Князя Георгия Михайловича.

Аверс: Б. М. АЛЕКСАНДРЪ II ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОС. Бюст Александра II, обращенного вправо, на обрезе бюста подпись А. ЛЯЛИНЪ Р. (А. Лялин* резал). Под бюстом надпись в две строки КОРОНОВАНЪ ВЪ МОСКВѢ | 1856.

Реверс: СЪ НАМИ БОГЪ. Государственный Российский герб, под гербом подпись М. КУЧКИНЪ Р: (М. Кучкин** резал)

*Лялин Александр Павлович (1802 — 1862). Медальер. Учился в Императорской академии художеств (1813–1824), после чего был зачислен на Санкт-Петербургский монетный двор. Старший (1843), главный медальер (1852). Академик (1833), профессор (1858), возглавлял медальерный класс Императорской академии художеств.

**Кучкин, Михаил Васильевич (1818-1873). По окончании горнотехнической школы поступил в 1845 г. на С.-Петербургский Монетный двор. Автор 25 медальных штемпелей.

653.2 Граверы: В. Алексеев* / Р. Ганнеман** / 51 мм. / Золото. Серебро. Бронза.

Медаль из собрания Великого Князя Георгия Михайловича.

*Алексеев, Василий Владимирович (1823 — 1901), сын медальера Владимира Алексеева, воспитывался в горной технической школе при технологическом институте, поступил на Монетный Двор медальером въ 1845 г. и назначен был в 1871 г. исправляющим должность профессора медальерного искусства при Академии Художеств.

**Ганнеман Роберт Романович (1819–1867). Воспитанник Горной технической школы. По окончании которой (1841) поступил медальером на Санкт — Петербургский Монетный двор.

653.4 Жетон / 26 мм. / Золото. Серебро.

Подпись медальера под портретом W. Kullrich F.

Вильгельм Кульрих (1821 — 1887). Медальер берлинского монетного двора.

14-го августа вся царская семья выехала по железной дороге в Москву и остановилась в Петровском путевом дворце. 17-го состоялся торжественный въезд в первопрестольную столицу. По традиции император с семьей посетил соборы московского кремля. Затем через Красное крыльцо посетили Кремлевский дворец. Из Кремлёвского дворца государь, с супругой и детьми, переселился в подмосковное село графа Д. Н. Шереметева Останкино, где они в уединении готовились в посте и молитве к торжеству коронования и миропомазания.

Дом Шереметьевых в Останкино, XIX век.

На протяжении трех дней до коронации герольды, сопровождаемые трубачами и литаврщиками, разъезжали по столице, громогласно возвещая о предстоящем торжестве.

Для императора был приготовлен трон государя всея Руси Иоанна III (1440 – 1505).

Для царствующей императрицы трон царя Михаила Феодоровича (1596 – 1645).

Для вдовствующей императрицы трон царя Алексея Михайловича (1629 – 1676).

Коронация состоялась 26 августа в Успенском соборе, по чину венчания на царство русских государей, установленному со времен царя Иоанна IV.

Священнодействовал митрополит Московский Филарет (1782 – 1867), в сослужении митрополитов — С.-Петербургского Никанора (1787 – 1856) и Литовского Иосифа (1798 – 1868).

Утром, при стечении народа и построенных войск, состоялось шествие в Успенский собор. После занятия мест царской четой началась литургия. По прочтении Евангелия митрополит Филарет возложил на государя порфиру и поднёс корону сказав: «Видимое сіе и вещественное главы твоея украшеніе явный образъ есть, яко тебѣ главу всероссійскаго народу вѣнчаетъ невидимо Царь Славы Христосъ, благословеніемъ своимъ благостнымъ утверждая тебѣ владычественную и верховную власть надъ людьми своими». [6] Император сам надел на голову корону и после этого принял скипетр и державу из рук митрополита, который произнес: «О, Богомъ вѣнчанный, и Богомъ дарованный, и Богомъ преукрашенный, благочестивѣйшій, самодержавнѣйшій, великій государь императоръ всероссійскій! ІІріими скипетръ и державу, еже есть видимый образъ даннаго тебѣ отъ Вышняго надъ людьми своими». [6]

Затем Императрица Мария Александровна опустилась перед императором на колени, и он, сняв с себя корону, прикоснулся ею к её челу, а потом сам возложил на неё другую, малую корону.

Во время литургии над императором и императрицей было совершено таинство Святого Миропомазания. По открытии царских врат государь, по чину царскому в алтаре, причастился Святых Таин, а пока подходила к причастию государыня, он отошел к образу Спасителя и молился на коленях.

После окончания литургии началось шествие из Успенского собора в соборы Архангельский и Благовещенский. Государь шел с императрицей под балдахином, в порфире и короне, держа в одной руке скипетр, в другой державу. По окончании шествия, прежде чем войти в Кремлевский дворец, царственная чета с Красного крыльца поклонилась народу.

Торжественный обед проходил в Грановитой палате. Государь восседал на троне, посреди обеих императриц. Приглашенные: высшее духовенство и особы первых двух классов, заняли места за столом, лицом к их величествам. За обедом состоялась раздача памятных медалей выбитых в честь коронации.

Вечером Кремль и вся Москва озарились бесчисленным множеством огней. Иллюминация продолжалась три дня. На ярко освещенных улицах и площадях народ праздновал до поздней ночи.

Августа 26. МАНИФЕСТЪ. — О Всемилостивейшемъ дарованіи народу милостей и облегченій по случаю Коронованія Его Императорскаго Величества.

«Мы не могли, съ тѣмъ вмѣстѣ, не обратиться и къ воспоминанію о событіяхъ недавно минувшихъ лѣтъ. … Сіе воспоминаніе сохранится на вѣки въ сердцѣ Нашемъ и конечно перейдетъ къ отдаленнѣйшему потомству. … Нынѣ Мы учреждаемъ бронзовыя, медали, на коихъ изображаются, съ одной стороны, подъ Всезрящимъ Окомъ Провидѣнія, соединенныя вензеловыя Имена почивающаго въ Бозѣ Родителя Нашего и Наше, съ другой достопамятныя слова Его: «На Тя Господи у павахомъ, да нe постыдимся во вѣки». [1]

Для различных категорий военнослужащих и гражданских лиц медаль предписывалось носить на различных лентах.

На ленте ордена Святого Георгия — всем военнослужащим, принимавших участие в боевых действиях.

На ленте ордена Святого Апостола Андрея Первозванного — участникам резервных и тыловых подразделений.

На ленте ордена Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира — всем состоявшим в действительной военной и гражданской службе, в государственном ополчении и конных казачьих войсках

На ленте ордена Святой Анны — для Почетных Граждан и именитых купцов, которые отличились пожертвованиями на издержки войны, или на пособия раненым и семьям убитых.

«Тѣ же изображеніе и надпись помѣщаются въ срединѣ наперстныхъ крестовъ, которые Мы установляемъ для всего Духовенства, отъ Верховныхъ Пастырей Церкви до Іереевъ. Носимые на лентѣ ордена Святаго Равноапостольнаго Князя Владиміра». [1]

В этом же Манифесте наивысшим проявлением милосердия императора стало великодушное прощение политических преступников, некогда лишенных всех прав и сосланных в Сибирь или отданных в солдаты за участие в тайных обществах 1825 года и в деле Петрашевского 1849 года. Им было разрешено вернуться из ссылки вместе с семьями и селиться в любом месте Российской Империи, за исключением Санкт-Петербурга и Москвы. Осужденным и их детям, за некоторыми исключениями, были возвращены дворянские титулы и все сопутствующие привилегии.

АВГУСТ.

27. Их Императорские Величества принимали поздравления от членов Синода, высшего духовенства, Государственного Совета, Сената, дипломатического корпуса, губернских предводителей дворянства, депутатов казачьих войск, азиатских народов и голов купечества губернских городов. Вечером бал в Грановитой палате.

28. Поздравления от военных, придворных и гражданских чинов первых 4 классов и особ имеющих приезд ко Двору (мужского пола).

29. Поздравления от придворных дам и дам первых 6 классов.

30. Тезоименитство* нововенчанного Государя. Большой выход к литургии. Вечером торжественный спектакль.

*Перенесение мощей Святого благоверного князя Александра Невского

из Владимира в Санкт-Петербург (1724 год).

31. Торжественный обед в Грановитой палате на 200 персон для членов Синода, высшего духовенства, Государственного Совета, Сената и дипломатического корпуса.

СЕНТЯБРЬ.

1. Торжественный обед в Александровском зале Кремлевского Дворца для губернских предводителей дворянства, депутатов казачьих войск, азиатских народов и голов купечества губернских городов.

2. Вечером бал в Александровском зале Кремлевского Дворца.

3. Большие маневры.

4. Обед от московского купечества российскому войску.

5. Парад на даче Александрия вдовствующей императрицы Александры Феодоровны.

6. Обед в Георгиевском зале для послов и посланников.

7. Торжественное перенесение Императорских регалий из Грановитой палаты в Оружейную палату.

8. День рождение цесаревича Николая Александровича (1843 – 1865). На ходынском поле народный праздник. (672 стола). Государь и обе Императрицы присутствовали и завтракали в особом павильоне на 156 персон. Посетили поле до 300 000 человек.

9. День рождение Великого Князя Константина Николаевича (1827 – 1892). В Кремлевском Дворце публичный маскарад для всего дворянства и купечества.

10. Большие маневры. Вечером бал в Благородном собрании.

8, 9 и 10 у церквей раздавали народу серебряные жетоны в память коронации. К торжествам на Петербургском Монетном дворе было изготовлено 35 050 серебряных жетонов.

Дьяков #653.3 Жетон / 22 мм. / Серебро.

11. Императорская охота в окрестностях Царицыно. Обед для прибывших к коронации волостных голов, старшин крестьян государственных и удельных имений и колоний Остзейских Губерний. Вечером бал у английского посла.

13. Обед для московского военного генерал-губернатора, губернских и уездных предводителей дворянства.

14. Императорская ястребиная охота в имении графа Толстого.

15. Вечером бал у австрийского посла.

16. Обед для московского купечества. Вечером бал у французского посла.

17. Великолепный фейерверк.

19. Посещение Троице-Сергиевой Лавры.

23. Выехали из Москвы.

24. Прибыли в Царское Село.

2 октября. Торжественный въезд в Петербург, но тут же вернулись в Царское Село. И только 5 декабря переехали в Зимний Дворец.

Немного о том, что было дальше.

Выдающийся русский деятель XIX века, который проявил себя в археологии, нумизматике, геральдике и государственной службе Барон Борис Васильевич Кёне (1817 — 1886). Он изучал древние монеты Причерноморья и Европы. Кёне стоял у истоков Русского археологического общества и был его первым секретарём. Работал в Императорском Эрмитаже. Наиболее известен он как организатор геральдической реформы 1850-х годов, в результате которой были созданы новые государственные гербы Российской империи. В 1857 году Кёне разработал правила оформления гербов губерний, областей, градоначальств, городов и посадов, которые были Высочайше утверждены. Одним из самых спорных изменений, предложенных Кёне, был поворот фигуры Святого Георгия Победоносца в правильную геральдическую сторону. Мотивация была следующая. Подложкой любого герба является щит и если щит одеть на левую руку, то на старом гербе Святой Георгий убегает, на новом идет в атаку.

В итоге состоялся указ.

1857 — Апрѣля 11. Высочайше утвержденныя подробныя описанія государственнаго герба, государственной печати и гербовъ Членовъ Императорскаго Дома. [1]

Изображение орла на реверсе коронационной медали понравилось императору, и он пожелал на монетах Российской империи поменять «старого орла» на «нового».

25 Сентября 1857 года.

№ 12. Министерство Финансовъ. С.-Петербуріекіи Монетный Дворъ. — Увѣдомленіе объ изготовленіи рисунковъ новыхъ гербовъ золотой, серебряной и мѣдной монеты.

«Въ Департаментъ Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ.

Вь исполненіе предписанія Департамента Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ отъ 18 Мая сего года за № 1.068, имѣю честь представить при семь два вновь составленныхъ Главнымъ Медальеромъ Академикомъ Лялинымъ и исполненныхъ Кондукторомъ Чукмасовымъ рисунка новыхъ гербовъ золотой, серебряной и мѣдной монеты, по образцу орла медали, выбитой на Священное Коронованіе Его Императорскаго Величества.

Начальникъ Монетнаго Двора Генералъ-Маіоръ Армстронгъ*».

*Роман (Роберт) Адамович Армстронг (1790—1865) — горный инженер, генерал-лейтенант, начальник Олонецких заводов (1833) и Петербургского монетного двора (1843 — 1858), член Совета Корпуса горных инженеров (1858 — 1864).

13 Декабря 1857 года.

№ 13. Министерство Финансовъ. Департаментъ Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ. — О представленіи на Высочайшее утвержденіе рисунковъ золотой, серебряной и мѣдной монеты съ государственнымъ гербомъ по новому образцу.

«По распоряженію Министра Финансовъ* составлены рисунки для золотой, серебряной и мѣдной монеты съ изображеніемъ Государственнаго герба по вновь утвержденному образцу.

Всеподданнѣйше представляя рисунки сіи Вашему Императорскому Величеству, Министръ Финансовъ пріемлетъ долгъ донести, что если они удостоятся Высочайшаго утвержденія, то немедленно будетъ приступлено къ вырѣзкѣ по онымъ штемпелей, а по изготовленіи штемпелей имѣетъ быть поднесенъ къ подписанію Вашего Величества проектъ указа о чеканкѣ монеты по новымъ рисункамъ.

Статсъ-Секретарь П. Брокъ.

Рисунки Высочайше утверждены. С.-Петербургъ, 13 Декабря 1857 года».

*Пётр Фёдорович Брок (1805—1875) — российский государственный деятель, министр финансов (1852—1858). Действительный тайный советник (1857); председатель Департамента государственной экономии Государственного совета; почётный член Петербургской академии наук (1856).

На Санкт-Петербургском монетном дворе в 1858 году было отчеканено два комплекта серебряной монеты «по новымъ рисункамъ».

Вот что пишет Великий Князь Георгий Михайлович в своем труде «Монеты Царствованія Императора Александра II».

«Отъ № 61 по № 66, т. е. серебряная монета новаго образца этого года пожалована мнѣ Государемъ Императоромъ изъ Собственной Его Императорскаго Величества библіотеки, гдѣ сохраняется еще подобная полная серія. Другихъ экземпляровъ этой монеты мнѣ не приходилось встрѣчать».

Библиотека Его Императорского Величества ныне Государственный Эрмитаж.

Тиражный рубль 1858 года.

В собрании Великого Князя Георгия Михайловича представлен весь комплект пробных серебряных монет 1858 года.

Рубль. Проба 83 1/3, вес 20,73 г., диаметр 35,5 мм.

Полтина. Проба 83 1/3, вес 10,37 г., диаметр 28,5 мм.

25 копеек. Проба 83 1/3, вес 5,18 г., диаметр 24,2 мм.

20 копеек. Проба 83 1/3, вес 4,14 г., диаметр 22,0 мм.

10 копеек. Проба 83 1/3, вес 2,07 г., диаметр 17,65 мм.

5 копеек. Проба 83 1/3, вес 1,04 г., диаметр 15,1 мм.

Что касается медных монет 1858 года с новым орлом, то тут не совсем ясно, по всей видимости, новые рисунки или образец, отчеканенный в Петербурге, были отправлены на Екатеринбургский монетный двор. И он начал чеканку новых медных монет, но малым тиражом. Медные монеты 1858 года с новым орлом редки, но не считаются пробными, хотя указ состоялся только в январе 1859 года.

Тиражные 5 копеек 1858 года.

5 копеек 1858 года с новым орлом.

16 Января 1859 года.

№ 18. Указъ Правительствующему Сенату. — О новомъ гербѣ на золотой, серебряной и мѣдной монетѣ.

«Утвердивъ новый образецъ Государственнаго герба, повелѣли Мы Министру Финансовъ измѣнить согласно оному и гербы на золотой, серебряной и мѣдной монетѣ. Препровождая одобренные Нами рисунки означенныхъ монетъ съ новымъ гербомъ въ Правительствующий Сенатъ, повелѣваемъ начать приготовленіе по онымъ монеты съ сего 1859 года, о чемъ и объявить во всенародное извѣстіе.

Правительствующій Сенатъ не оставитъ учинить по сему должныхъ распоряженій.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:

АЛЕКСАНДРЪ».

Изображение Св. Георгия на монетах до 1859 года и начиная с 1859 года.

И вот, что интересно, на коронационных медалях 1856 года Святой Георгий уже развернут в правильную геральдическую сторону.

Список использованной литературы:

- «Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Второе. 12 декабря 1825 — 28 февраля 1881 гг.»: в 55-ти т. / ред. М.М.Сперанский. – СПб: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830 – 1885 гг.

- «Описание священнейшаго коронования их императорских величеств Государя Императора Александра Второго и Государыни Императрицы Марии Александровны всея России». Коронационный альбом. СПб. 1856.

- Вел. Кн. Георгий Михайлович «Монеты Царствованія Императора Александра II». С. ПЕТЕРБУРГЪ Типографія Министерства путей сообщенія (А. Бенке). Фонтанка 99. 1888.

- «Въ Память Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ Николая Александровича и Александры Ѳеодоровны 14 мая 1896 года». С.-Петербургъ Книгоиздательство Германъ Гоппе 1896.

- «Сказанİе о венчанİи Русскихъ царей и императоровъ. Съ иллюстрацİями». Составилъ П.П. Пятницкİй. Москва. Типо-литографİя О.И. Лашкевичъ и К°. Тверская, д. Саввинскаго подворья. 1896.

- С. С. Татищев «Императоръ Александръ II Его Жизнь и царствованіе» С.-Петербургъ. изданіе А.С. Суворина. 1903.

- В.П. Смирнов «Описание русских медалей». СПб. 1908.

- В. В. Биткин. «Сводный каталог монет России» т.2 Киев 2003.

- М. Е. Дьяков. «Медали Российской империи». Часть 5. 1855 — 1881. Духовная Нива 2006.

- Д. И. Петерс. «Первопрестольная: Коронация российских императоров 1724 — 1896. Медали и жетоны. Сборник документов». Москва. Русский мир. 2013.

Автор Александр Арт