Созданные в свое время при Московском университете некоторые его учебно-вспомогательные учреждения до сих пор продолжают свое существование, но уже на правах самостоятельных и во много раз увеличивших первоначальные масштабы своей исследовательской и просветительной деятельности. К числу таких учреждений относится нынешний Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Авторы, писавшие специальные очерки по истории этого музея, относили его возникновение к 30 годам XIX столетия, придавая решающее значение общественной инициативе княгини З.А. Волконской, составившей и опубликовавшей в 1831 году программу сооружения в Москве ’’Эстетического музея”. С высказываниями З.А. Волконской связывались позднейшие устремления целой плеяды деятелей Московского университета и меценатов, воплотивших эту идею в жизнь. Длительная собирательская и организационная работа, проведенная с исключительной настойчивостью, завершилась постройкой специального роскошного здания, открытого в 1912 году под названием Музея изящных искусств. Однако такая ’’история” оказывается односторонней, необоснованно укороченной, не освещающей мероприятии по собиранию художественных произведений и древностей в Московском университете в предшествующий период.

В действительности закладка основ будущего художественного музея и накапливание самых ранних его коллекций начались сразу после открытия университета. Это прослеживается по скромной по размерам университетской нумизматической коллекции, на базе которой в начале XIX столетия создался сначала Кабинет древностей, именованный после 1812 года ”Мюнц-кабинетом”, а позднее превратившийся в Музей или Кабинет изящных искусств и древностей. К концу столетия он назывался Музеем изящных искусств, а при Советской власти был реорганизован и переименован в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Первый опыт составления краткого исторического очерка о Мюнц-кабинете Московского университета был предпринят в 1891 году самым крупным из русских нумизматов А.В. Орешниковым, в его труде, посвященном описанию древнегреческих монет университетского собрания. Автор использовал немногочисленные отрывочные сведения о Мюнц-кабинете, имеющиеся в книге С.П. Шевырева по истории Московского университета, а также некоторые архивные документы. Но этих материалов оказалось недостаточно.

Составление нового краткого очерка о Мюнц-кабинете выпало на мою долю, поскольку мне в течение более тридцати лет пришлось быть хранителем бывшей университетской коллекции монет и медалей и пополнять ее. Новые сведения о Мюнц-кабинете я почерпнул главным образом из его архива. Эти документы в 1912 году вместе со всем музейным имуществом были перевезены в новое здание музея и приведены в порядок. Поскольку при нашествии французов в 1812 году весь архив Московского университета сгорел, о многих фактах предшествующей истории университета мы не имеем подтверждаемых документами сведений. Много неясного остается и в интересующей области.

Архив Мюнц-кабинета заключает в себе также документы, вносящиеся преимущественно к периоду после 1812 года.

СОБИРАНИЕ НУМИЗМАТИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА.

В прошлом веке считали, что учреждение Мюнц-кабинета произошло «вскоре после основания Mосковского университета”.

Н. А. Пенчко утверждает, что начало почти всем научно-вспомогательным кабинетам и лабораториям было положено при основании университета и, во всяком случае, до появления иностранных профессоров. Однако среди перечисленных им старейших университетских учреждений Мюнц-кабинет не упоминается. Автор приводит интересный документ — доношение в Сенат куратора И.И. Мелиссино от 20 июля 1775 года об обветшании университетского здания, располагавшегося тогда у Воскресенских ворот (на месте, где теперь находится Государственный исторический музей). В доношении дается перечень всех кабинетов и лабораторий, которым тогда грозила опасность пострадать от возможных разрушений здания. Мюнц-кабинет не назван, из чего, по-видимому, следует, что в 1775 году такого наименования еще не существовало.

Наличие же небольшой коллекции монет и медалей, собранных до 1775 года, подтверждается тем, что необходимость в такой коллекции возникла с первых годов существования университета, так как курсы нумизматики и геральдики входили в его учебную программу с 1757 года. Курс геральдики был предусмотрен в проекте об учреждении университета, составленном М.В. Ломоносовым и подписанном И. И. Шуваловым в 1754 году.

Чтение лекций по нумизматике, несомненно, подразумевало и демонстрацию слушателям монет и медалей. До нас не дошло никаких документов о первых нумизматических поступлениях, но наше предположение об их существовании вполне правдоподобно, если учесть, что обзавестись такой коллекцией в середине XVIII столетия было делом нетрудным. Коллекционирование монет и медалей было уже весьма распространенным увлечением среди частных лиц и просветительных учреждений того времени.

Явно выраженное учебно-вспомогательное назначение университетской нумизматической коллекции должно было породить необходимость ее дальнейшего комплектования. К сожалению, сведения о новых пополнениях коллекции отрывочны и эпизодичны. Будучи еще небольшой коллекция не нуждалась в специальном помещении, и я предполагаю, что первоначально она хранилась в библиотеке университета, основанной в 1756 году.

Известно, что кроме книг в ней хранились гербарии, коллекции минералов и другие предметы. Обращают внимание на факт присылки в 1779 году неизвестным лицом более ста русских медалей в адрес ’’библиотеки университета”. Известно, что часть нумизматической коллекции университета в 90 годах XVIII столетия была выставлена для обозрения. Для этого использовалось помещение Кабинета натуральной истории, основанного в 1791 году. Неясно, кто был первым хранителем коллекции монет и медалей. Коль скоро мной высказано предположение, что коллекция эта первоначально хранилась в библиотеке, можно было бы допустить, что забота о ней поручалась библиотекарям. Однако, учитывая, что все пособия и оборудование кабинетов и лабораторий в университете, как правило, находились в ведении тех профессоров, которые читали лекции по соответствующим дисциплинам, надо полагать, что и нумизматическая коллекция была в ведении профессоров курса нумизматики.

В 1796-1797 годах преподавание вспомогательных исторических дисциплин — хронологии, нумизматики и геральдики — поручается профессору и суббиблиотекарю И.А. Гейму. Сохранился ряд документов, свидетельствующих о том, что до конца своей жизни он был фактическим хранителем нумизматической коллекции.

От этого начального, довольно неясного периода существования нумизматической коллекции Московского университета до наших дней сохранились ’’Дактилиотека” Липперта с набором оттисков и слепков с гемм и камей и четырьмя томами каталога и коллекция шведских медалей, пожертвованных в 1770 и 1772 годах. Ввиду отсутствия точных списков первоначальный состав коллекции шведских медалей приходится восстанавливать предположительно. Это была группа примерно из 140 преимущественно серебряных медалей XVI-XVIII веков. Эти медали до сих пор являются одним из лучших украшений нумизматического собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Коллекция образует своеобразную портретную галерею крупнейших властителей, государственных и общественных деятелей Швеции в период ее наибольшего политического могущества, созданную лучшими мастерами того времени.

МЮНЦ-КАБИНЕТ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

В 1803 году русский заводчик и землевладелец, основатель Демидовского лицея в Ярославле Павел Григорьевич Демидов пожертвовал университету свое собрание монет и медалей, коллекцию разных художественных редкостей, библиотеку и кабинет естественной истории. За этот дар, оцененный по тем временам в 300 тысяч рублей, в честь жертвователя была выбита медаль с его портретом и с надписью на обороте: ”3а благотворение наукам” — работы известного медальера Карла Леберехта. В 1806 году П.Г. Демидов сделал новый дар университету в виде коллекции монет и медалей всех металлов, собранных во время его путешествия по Европе. Среди них особенно редкими были шведские монеты. В эти же годы поступили пожертвования монет из собраний князей Урусова и Яблоновского. Обогащение нумизматической коллекции позволило использовать накопление монет и медалей не только для занятий со студентами, но и для широкой научно-просветительной работы. Большое оживление в деятельности Московского университета следует отметить в первом десятилетии XIX века. Выдающуюся роль в этом сыграл профессор физики Петр Иванович Страхов, избираемый неоднократно то деканом факультета, то ректором университета. Университет не только улучшил учебную работу, но и стал заниматься широкой просветительной деятельностью, удовлетворять запросы общества в его стремлениях к знаниям. Публичные лекции в университете продолжались в течение нескольких лет по самым различным отраслям знаний. Большим успехом пользовались и лекции профессора И.А. Гейма, читавшего курс ’’Систематическое обозрение торговли с приобщением подробных сведений о монетах”. Лекции сопровождались демонстрацией монет университетского собрания. Свидетельством того, что и в это время еще не существовало названия ”Мюнц-кабинет”, служит высказывание Николая Кошанского в его прибавлениях к изданной им книге ’’Руководство к познанию древностей” Миленя. Говоря об отечественных музеях, Н. Кошанский упоминает об Эрмитаже, Кунсткамере и Кабинете древностей Московского университета. Он пишет: ’’Московский Императорский Университет благотворением Монаршим и покровительством великих Любителей Наук составили Кабинет древностей, коего главнейшее собрание состоит в медалях, по большей части новейших. Собрание Семитического Кабинета умножено еще не малым числом медалей — даром Его Сиятельства Князя Урусова и других”. ”Сие собрание расположено в хронологическом порядке и приведено в надлежащую систему трудами почтеннейшего профессора Г. Гейма. Сверх медалей есть еще некоторые произведения искусства, как древние, так и новейшие, кои достойны любопытства и замечания, особенно в отношении к искусствам северным”. Из этого свидетельства ясно, что в первом десятилетии в результате притока различных пожертвований университетская нумизматическая коллекция умножается и к ней присоединяются новые материалы, археологические и художественные произведения. Все собрание сосредоточивается в специально отведенном помещении, именуемом Кабинетом древностей. Не располагая конкретными сведениями о содержании курсовых лекций по нумизматике мы можем лишь высказать некоторые догадки об основной их направленности. Поскольку коллекция монет и медалей заключала в себе несомненное преобладание предметов русских (по данным ’’Списка 1826 года” их было свыше двух с половиной тысяч), по-видимому, эти лекции сводились главным образом к изложению основ знаний, касающихся русской нумизматики, с демонстрацией монет из университетской коллекции. В меньшей части могли освещаться вопросы западноевропейской, восточной и античной нумизматики. Во время пожара Москвы в 1812 году университет пострадал катастрофически. До занятия города французами университету предстояло произвести эвакуацию имущества в Нижний Новгород. Ввиду проявленной нераспорядительности вывоз наиболее ценного имущества не удался. Некоторое оборудование кабинетов и лабораторий, музейные коллекции, библиотека и архив университета были спрятаны в полуподвальное помещение главного корпуса, а двери замурованы. Французы вступили в Москву 2 сентября, а через два дня неприятельские солдаты грабили университет. В ночь с 4 на 5 сентября здание, охваченное пламенем, сгорело. Погибло все, что было спрятано в его помещениях. Погибли все документы, отражающие, в частности, историю собирания коллекции монет и медалей, но сама коллекция в значительной части была спасена в числе других, вывезенных из Москвы предметов. После изгнания врага из Москвы университет реэвакуировался и приступил к восстановительным работам.

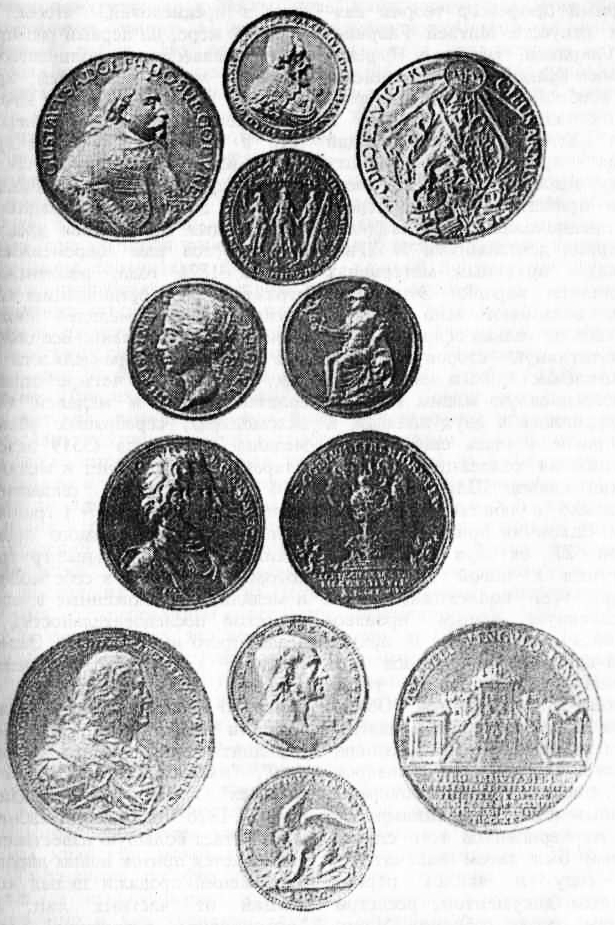

Серебряные шведские медали XVII-XVIII веков из коллекции Мюнц-кабинета

12 декабря 1812 года была создана временная комиссия под председательством И.А. Гейма. От послевоенного времени в архиве Мюнц-кабинета сохранилась небольшая тетрадочка, написанная рукой И.А. Гейма и помеченная его инициалами ’’И.Г.”. В ней записаны поступления в Мюнц-кабинет за 1815, 1816, 1818 годы — 323 монет и медалей. В них мы впервые встречаем наименование — ”Мюнц-кабинет при Московском университете”. Очевидно, это наименование утвердилось за университетской нумизматической коллекцией именно после 1812 года, когда от Кабинета древностей, погибшего в пожаре, осталась только спасенная часть собрания монет и медалей. После смерти И.А. Гейма по распоряжению ректора И.А. Двигубского была организована комиссия, которая должна была составить опись оставшегося после него имущества. Среди личных вещей умершего комиссия обнаружила 161 монету и медаль, на которые составила два реестра. Находка на квартире Гейма монет и медалей подтверждает, что он до конца жизни оставался хранителем Мюнц-кабинета. Найденные монеты были, очевидно, из числа тех, которые находились у него на определении и подготавливались к записи в специальные списки, как тогда полагалось. Решением Совета университета от 22 февраля 1822 года новым хранителем Мюнц-кабинета был назначен ординарный профессор теории изящных искусств Матвей Гаврилович Гаврилов, которому ’’препоручалось хранение и смотрение за всем вообще собранием университетских казенных медалей и монет”. Если за предшествующий период приходилось отмечать явную недостаточность документов и прибегать к многочисленным предположениям и догадкам, то период деятельности М.Г. Гаврилова в архивных материалах представлен хорошо. Эти документы позволяют ясно представить себе не только официальную, результативную сторону работы Мюнц-кабинета, но и заглянуть в его повседневную жизнь. Коллекция хранилась в двух шкафах, к ней присоединялась еще недавно поступившая коллекция, пожертвования князем Шаховским, что составляло в общем 3330 предметов. Закончив приемку М.Г. Гаврилов 27 октября 1822 года приступил к новой тщательной выверке всей коллекции, заведя повседневную запись производившейся им работы. В архиве Мюнц-кабинета сохранился этот документ. Сохранилась также рукопись под названием ’’Общий список монет и медалей, находящихся в Мюнц-кабинете Императорского Московского университета”, писанная другим почерком, неровным и с исправлениями. Это один из черновиков того списка, который был затем напечатан в 1826 году и явился первым печатным документом, регистрирующим состав собрания Мюнц-кабинета, заключавшего уже 4640 единиц. Напечатан список был по предписанию попечителя московского учебного округа А.А. Писарева с целью, как написано в предисловии, ’’чтобы, по крайней мере, на первый раз привести в известность количество и название монет и медалей, хранящихся в Мюнц-кабинете Императорского Московского университета и чтобы впоследствии времени, им руководствуясь, составить подробное, систематическое описание достоинства и надписей драгоценных памятников древности и веков нам современных”. Список 1826 года, несомненно, отражает собой организацию коллекций монет и медалей Мюнц-кабинета того времени. Все собрание механически разделялось по роду металла на четыре отдела: золотых монет и медалей (382 экземпляра); серебряных монет, медалей и жетонов (3519 экземпляров); медных монет и медалей (498 экземпляров); оловянных монет и медалей (240 + 1 гривна). Далее коллекция каждого отдела делилась на региональные группы, которые заключали в себе монеты и медали, расположенные в исторической последовательности, не везде строго выдержанной. Значительное количество предметов осталось без определений и заменено обобщенными наименованиями целых групп, например ’’тридцать одна монета греческих”, ’’пятьдесят четыре монеты римских” и т.п. После издания списка 1826 года Мюнц-кабинет приобретает большую известность, усиливается приток новых даров и предложений продажи целых коллекций от частных лиц. По ’’высочайшему повелению” через министерство народного просвещения направляются в университетский Мюнц-кабинет монетные находки из разных мест России. Генерал от инфантерии Н.Н. Муравьев пожертвовал древнюю новгородскую гривну и два серебряных рубля. Но список 1826 года, видимо, уже тогда не удовлетворял ни самих составителей, ни университетское начальство. В архиве сохранились другие аналогичные рукописные списки — черновики, составление которых я отношу к периоду после 1826 года. Кроме того, была проделана еще она спешная работа по приказанию попечителя. В 1827 году было потребовано представить подробные списки медалей с показанием, из какого металла сделаны, по какому случаю учреждены, что на них изображено и что написано. При наличии надписей ”на азиатских языках” нужно было сделать русские переводы и требовалось, чтобы список был представлен в таком виде, какой необходим для дальнейшего представления в подлиннике ”на благоусмотрение Его Императорского Величества”. Список был составлен и послан, но возвращен из Петербурга с требованием переделки. Как завершилось это ответственное и весьма любопытное задание, мне неизвестно, ввиду отсутствия соответствующих архивных материалов. М.Г. Гаврилов стремится упорядочить хранение коллекции и привести в благоустроенный вид помещение Мюнц-кабинета. В 1824 году по его ходатайству были изготовлены четыре новых шкафа для хранения монет и медалей. Конструкция шкафов предусматривала использование их одновременно и для хранения коллекции и для частичной экспозиции некоторых ее частей. Шкафы имели по восьми выдвижных ящиков с устроенными внутри наклонными планшетами, обтянутыми черным бархатом. Монеты и медали хранились на этих планшетах в разложенном виде. Поверх шкафов располагались наклонные застекленные витрины, в которых на аналогичных планшетах были выставлены, по-видимому, наиболее примечательные экспонаты с расчетом на посетителей Мюнц-кабинета. М.Г. Гаврилов намеревался сделать Мюнц-кабинет доступным широкой московской публике, но осуществить это, видимо, ему не удалось, ввиду возражения самого попечителя. Совет университета сообщал М.Г. Гаврилову, что ’’попечитель 10 ноября 1826 года дал знать Совету, что он не находит существенной пользы в открытии для черни московской доступа в кабинеты и библиотеку университета, ежемесячно по первым воскресеньям, как доселе бывало, а единственно считает возможным допускать только просвещенную московскую публику и в особенности ученых иностранных путешественников”. Умер М.Г. Гаврилов в 1829 году. По сохранившемуся в архиве черновику отношения в Совет университета от 10 июня 1831 года со сведениями о новых поступлениях за минувший год в Мюнц-кабинет мы узнаем, что последний возглавлялся профессором Ю.П. Ульриховым, который еще при жизни Гаврилова работал в Мюнц-кабинете. В должности хранителя Ю.П. Ульрихов мог состоять до 1832 года, поскольку в том году он оставил университет и перешел на другую работу. На основании ’’выписки из дневной записи Совета университета” от 13 октября 1833 года о препровождении трех монет в Мюнц-кабинет, адресованной ’’заведующему”, мы видим, что эту должность занимал ординарный профессор Н.И. Надеждин, который с 1832 года преподавал теорию изящных искусств, археологию и логику. С 1831 года он был основателем и издателем журнала ’’Телескоп”, в котором была напечатана программа ’’Эстетического музея” 3.А. Волконской. За напечатание в этом же журнале в 1836 году ’’Философического письма” П.Я. Чаадаева, журнал был запрещен, а Н.И. Надеждин выслан на один год в Усть-Сысольск. Мы не располагаем сведениями, кто возглавлял Мюнц-кабинет в промежуток с 1836 по 1839 год. А.В. Орешников отметил множество новых пожертвований, поступивших в конце 20, 30-х и 40- х годах прошлого столетия, давших значительный рост университетской нумизматической коллекции. В 1836 году по приглашению С.Г. Строганова, попечителя московского учебного округа, академик Х.Д. Френ описал восточные монеты Мюнц-кабинета. Редкие и неизданные были опубликованы, остальные определены и систематизированы. Отражением проделанной Френом работы служат написанные его рукой этикетки, сохранившиеся при коллекции восточных монет до настоящего времени. Надо полагать, что не без участия того же С.Г. Строганова в 1839 году была произведена покупка большой коллекции римских и византийских монет у Я.Я. Рейхеля в Петербурге. Она состояла из 65 золотых, 2461 серебряных, 3292 медных чеканных монет и 57 литых ’’ассов”. К сожалению, до нас не дошли списки монет, приобретенных у Я.Я. Рейхеля. До сих пор не было известно, кто возглавлял Мюнц-кабинет в начале 40-х годов, но два обнаруженных в архиве документа как будто проливают свет на этот вопрос. Один из них — ’’Список монетам Мюнц-кабинета И.М. У., предлагаемых для обмена” с перечнем монет и с подписью ’’Библиотекарь Корш”. Другой документ представляет собой значительный список монет Мюнц-кабинета Императорского Московского университета, датированный 1840 годом (без подписи). Это, конечно, черновик, позднее использованный вторично для черновика письма частного содержания на французском языке, написанного тем же почерком и с подписью ”Е. Корш”. Дата — 1841 год. Содержание этих двух бумаг дает повод высказать предположение, что Мюнц-кабинет, оставшийся без хранителя в конце 30 годов, был передан в начале 40 годов, по-видимому, в ведение библиотекаря Евгения Федоровича Корша, который в течение некоторого времени и выполнял полагающиеся по Мюнц-кабинету обязанности. Приобретение университетом коллекции серных слепков Мионне было совершено, вероятнее всего, в конце 30-х или в начале 40-х годов, и не случайно эта коллекция, предназначенная для вспомогательных целей и имевшая пятнадцать томов печатного ’’Описания”, поступила в библиотеку университета, откуда только в 1848 году вместе с ’’Дактилиотекой” Липперта была передана в Мюнц-кабинет, вошедший в организованный тогда Музей изящных искусств и древностей. Упорядочение собрания Мюнц-кабинета в 20-х годах XIX века явилось, с одной стороны, мероприятием общей восстановительной деятельности университета после разрушений 1812 года, с другой — эта работа была вызвана намерением выяснить, что уже имеется в собрании Мюнц-кабинета и какие разделы коллекции нуждаются в пополнениях. Заслуга М.Г. Гаврилова заключалась в том, что он совместно со своими молодыми помощниками проделал кропотливую работу по выверке всей университетской коллекции монет и медалей, впервые определил общий состав собрания, разместив его в специально оборудованных шкафах в соответствии с твердо установленным официальном списком, опубликованным в печати. Работы М.Г. Гаврилова создали предпосылки к правильной организации дальнейшего учета и систематического пополнения коллекции, к более углубленному исследованию этих материалов, сделали университетское нумизматическое собрание частично обозримым посетителями Мюнц-кабинета. Большая поддержка была оказана Мюнц-кабинету со стороны попечителя Московского учебного округа и председателя Общества истории и древностей российских С.Г. Строганова, пригласившего академика Х.Д. Френа для обработки восточных монет и тем положившего начало научному исследованию нумизматических материалов, собранных Московским университетом. Характерной особенностью начальной стадии деятельности Мюнц-кабинета было то, что его коллекция, предназначавшаяся для учебных целей, не удержалась рамках собирания одних только нумизматических материалов, связи с большими пожертвованиями, поступившими в самом начале XIX столетия в университет и заключавшими в себе не только монеты и медали, но и памятники археологические и художественные, был сделан первый опыт расширения собирательского кругозора и организован так называемый ’’Кабинет древностей», сожалению, погибший в 18 году. Восстановленные остатки этого кабинета под названием ”Мюнц-кабинет”, заключавшего себе только монеты и медали спасенные при эвакуации и дополненные новыми приобретениями, просуществовали на правах самостоятельной нумизматической коллекции до конца 40-х годов после чего снова произошли изменения в сторону расширения задач этого кабинета. Деятели, пропагандировавшие идею необходимости создания при Московском университете ’’Эстетическое или ’’Художественного” муз (З.А. Волконская, С.П. Шевырев, Ф.И. Буслаев и другие, кроме Н. И. Надеждина), отношения Мюнц-кабинету не имели и представляли себе создание нового Музея как совершенно самостоятельное начинание. Возможно, что этом и заключалась главная трудность воплощения такой идеи жизнь. Ближе и реальнее к разрешению этого дела подошел П.М Леонтьев в 1848 году, когда он был еще исполняющим должность адъюнкта. По его предложению при Московском университете создается Музей изящных искусств и древностей, именуемый также ’’Кабинетом”, и П.М. Леонтьев назначается его заведующим.

Появление нового наименования, по существу, не может рассматриваться как создание нового учреждения при универститете, поскольку в основу Кабинета изящных искусств и древностей был положен Мюнц-кабинет. Преобладающими материалами в течение первых лет оставались те же монеты и медали; памятники же археологические и художественные предстояло еще приобретать разными способами, чем энергично и занялись П.М. Леонтьев и все последующие за ним деятели второй половины XIX столетия.

МЮНЦ-КАБИНЕТ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX И В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА

Войдя в состав Кабинета изящных искусств и древностей, нумизматическая коллекция сохраняет все время свое наименование Мюнц-кабинета, разделяя в течение всей второй половины XIX столетия общую судьбу сначала Кабинета изящных искусств и древностей, а затем Музея изящных искусств. Однако не следует думать, что деятели нового Кабинета, увлекшись собиранием памятников искусства, уделяли второстепенное внимание пополнению нумизматической колекции. Наоборот, все хранители Кабинета изящных искусств и древностей с исключительной настойчивостью и систематичностью занимались приобретением новых монет и медалей, увеличивали и улучшали эту коллекцию. Вместо 28 прежнего комплектования преимущественно при помощи приема более или менее щедрых пожертвований на первый план выдвигаются покупки тех экземпляров и групп предметов, которых недоставало в основном собрании Мюнц-кабинета. Особенно большую активность в собирательской работе проявил сам П.М. Леонтьев, руководивший работой Кабинета до 1860 года. Наибольшее внимание он уделил приобретениям античных монет — древнегреческих и, в частности, античных центров Черноморья. Покупки производил он на антикварном рынке, отечественном и иностранном. Принимались и частные пожертвования, но с отбором того, что нужно для дополнения коллекции, а также путем обмена на дублеты. П.М. Леонтьев, производивший в 1853 году раскопки древнего Танаиса, имел специально отпущенные ему Московским университетом средства на приобретения древних монет у местных жителей. В архиве сохранился ценный документ, составленный в 1860 году, — книга, называемая ’’Опись предметов, находящихся в Кабинете изящных искусств и древностей”, в которой записаны сведения о предметах, принятых на хранение от П.М Леонтьева. В описи в ряде случаев имеются указания, откуда происходят предметы и как они располагаются в шкафах и витринах. Из документа можно заключить также, что ряд археологических находок из Недвиговки поступил на хранение в Кабинет изящных искусств и древностей, что значительное количество монет было экспонировано в витринах, причем это были исключительно монеты римские — республиканские и императорские, а также византийские. В 1854 году все собрание заключало в себе 16464 экземпляра (450 золотых, 9187 серебряных, потиновых и посеребренных и 6827 бронзовых, оловянных и чугунных), то есть после списка 1826 года возросло более чем в три с половиной раза. Деятельность П.М. Леонтьева совпала с тем периодом, когда Московскому университету исполнилось 100 лет. Сохранились документы, отражающие мероприятия, проведенные Кабинетом изящных искусств к юбилейной дате. Были заказаны дополнительные шкафы для монет и медалей улучшенной конструкции, была устроена экспозиция, наведены порядок и чистота. По архивным данным и сохранившемуся до нашего времени оборудованию мы заключаем, что вся коллекция была размещена в семи шкафах: четырех старых, заказанных еще в 1824 году при М.Г. Гаврилове, двух новых, изготовленных по тому же образцу, и одного большого шкафа совсем другой конструкции. До нас дошел образец ’’входного билета” на право посещения Кабинета, из чего легко сделать заключение, что он посещался публикой, но, очевидно, в очень редких случаях и по каким-то особым разрешениям. С 1861 по 1883 год заведование Кабинетом изящных искусств и древностей перешло в ведение замечательного деятеля того времени Карла Карловича Герца, неутомимого созидателя будущего музея, профессора первой кафедры истории и теории искусств, учрежденной в 1864 году, по своей инициативе с 1857 года приступившего к чтению лекций по истории искусств и археологии. Ряд статей К.К. Герца по нумизматике, его практическая работа в Мюнц-кабинете по собиранию монет и упорядочению университетской коллекции дают мне основание считать его не только искусствоведом и археологом, но и нумизматом. Мне удалось обнаружить рукописный каталог древнегреческих монет, составленный К.К. Герцем. Рукопись не датирована и не подписана, но на основании ее изучения я определяю не как работу начатую, по-видимому, в конце 60-х годов и внезапно прервавшуюся в связи с тяжелым заболеванием автора в 1870 году. К.К. Герц был предшественником А.В. Орешникова по составлению каталога древнегреческих монет, и к этой работе он счел нужным приступить тогда, когда эта коллекция была еще невелика, находилась в состоянии собирания и нуждалась в значительных пополнениях. Любопытно также, что в состав коллекции древнегреческих монет К.К. Герц не включал монеты Черноморья, которых по сохранившемуся списку числилось 244 экземпляра, не считая тех монет, которые были привезены в количестве 80 штук с Таманского полуострова из его раскопок в 1859 году. Совершенно очевидно, что черноморские монеты выделялись им в особенную группу и, по-видимому, предназначались, как и каталог древнегреческих монет, в дальнейшем к опубликованию в печати. После смерти К.К. Герца в 1883 году заведующим Кабинетом изящных искусств назначается профессор А.Н. Шварц. О каталогизации монет писал А.В. Орешников во вступительном очерке к своему труду ’’Описания древнегреческих монет”. Общий план каталогизационных работ был задуман широко, но довести его до завершения и печати удалось только А.В. Орешникову. Для описания русских монет был приглашен Л.А. Третьяков, но смерть его в декабре 1886 года прервала работу. Для описания римских монет был приглашен А.М. Подшивалов, который к концу 1888 года подытожил свою работу составлением краткой описи на 1297 монет республиканской и 4374 монеты императорской эпохи. Сохранившаяся рукопись, несомненно, свидетельствует о том, что автором была проделана только первая стадия работ по определению монет, их систематизации и выделению основных и дублетных экземпляров. В ’’Описании” А.В. Орешникова указаны 2783 монеты и тессеры университетского собрания. Труд этот оказался на высоте требований науки того времени, и появление его в печати явилось знаменательным фактом, сделавшим университетское собрание античных монет известным и доступным для научного использования. Этот труд определил состав всей коллекции древнегреческих монет, которая к тому времени представляла собой 417 центров античной монетной чеканки и 127 правителей, царей и династов, выпускавших в древности монеты. Автор дал следующую оценку описанной им коллекции: ’’Особенных редкостей и таких экземпляров, которые проливали бы свет на хронологию или прибавляли бы новые указания на собственные или географические имена, в нашем собрании нет, но зато оно имеет представителей всех главнейших государств и эпох древнего мира, по которым всякому начинающему можно получить цельное понятие о монетах древнего мира, начиная с древнейших монет эгинских и до позднейших греко-римского периода. Это дает основание для заключения о качестве проведенной собирательской работы П.М. Леонтьева и К.К. Герца, которые при комплектовании коллекции преследовали совершенно определенные учебно-вспомогательные задачи — обеспечить университет таким набором античных монет, который заключал бы в себе всех важнейших представителей чеканки и давал бы возможность ознакомиться с основными линиями развития монетного дела в древности. По данным А.В.Орешникова в вступительном очерке к ’’Описанию”, коллекция Мюнц-кабинета к концу 70 годов (то есть при К.К. Герце) насчитывала 19482 экземпляра монет и медалей всех стран и эпох. В 1888 году по ходатайству экстраординарного профессора А.Н. Шварца с разрешения Совета университета и министра народного просвещения ’’были переданы из кабинета на хранение в Императорский Российский Исторический музей предметы русской древности и вся коллекция русских монет и медалей”. По составленному А.В. Орешниковым краткому списку русских монет, слитков, медалей и ассигнаций оказалось 9309 экземпляров, то есть около половины всей коллекции Мюнц-кабинета. Эта часть коллекции не была возвращена обратно, о чем приходится сожалеть, так как Московский университет, создавая свой художественный музей, усиленно продолжал его пополнять разными новыми приобретениями, в том числе и нумизматическими и, в частности, русскими монетами и медалями, и надо сказать, что отданное Историческому музею уже не было восполнено целиком. Начинания в области систематического каталогизирования коллекции Мюнц-кабинета, незавершенные в 60-70 годах и более удачно проведенные работы в 80 годах свидетельствуют, что необходимость в печатных каталогах ощущалась сильно. Такие работы были признаны необходимым условием для развития отечественной нумизматической науки, на этот путь становился ряд наших государственных, общественных и частных собраний. Заканчивая свой вступительный очерк, А.В. Орешников писал: ”В заключение позволю себе выразить желание, чтобы и остальная часть нумизматического собрания кабинета была описана, собенно восточные монеты, которых немало поступало в Мюнц-кабинет после описания их Френом. Это пожелание является весьма примечательным, говорящим о каком-то явном неблагополучии в предпринятых каталогизационных работах по коллекциям Мюнц-кабинета.

Широкий план намеченных работ подразумевал публикацию 2783 древнегреческих, 5671 римских и 9309 русских монет (и медалей), то есть 17763 единиц из всего собрания Мюнц-кабинета. Все же собрание, к концу 70 годов, составляло 19482 экземпляра. На деле получилось наоборот — описано было только около одной шестой части всего собрания Мюнц-кабинета. После выхода в свет ’’Описания древнегреческих монет” в 1891 году никаких мероприятий к опубликованию каталогов остальных частей собрания Мюнц-кабинета в последующие десятилетия не предпринималось. В 1889 году на кафедру теории и истории изящных искусств Московского университета был назначен ординарный профессор И.В. Цветаев, который стал энергичным пропагандистом идеи расширения масштабов деятельности Кабинета изящных искусств, доказывая необходимость сооружения специального большого музейного здания для размещения в нем гипсовых слепков с главнейших скульптурных произведений античного искусства.

Позднее, после 1895 года, к этому первоначальному плану были добавлены искусство Древнего Востока, раннехристианское и западноевропейское. И.В. Цветаев обращает внимание широкой русской общественности на необходимость такого музея не только для преподавания истории искусств, но и для исследовательских и просветительных. В результате феноменальной энергии, настойчивости и целеустремленности, проявленной И.В. Цветаевым, ему удалось добиться огромной моральной поддержки со стороны передовых людей русского общества — просвещенных меценатов, людей науки и искусства, и к 1912 году воплотить в жизнь ту идею, которую он пропагандировал и к которой стремился ряд предшествующих поколений университетских деятелей.

Самым ценным в замысле И.В. Цветаева было то, что создание музея мыслилось ему не просто как постройка более вместительного помещения для уже накопленных художественных и археологических коллекций, а как продолжение этой собирательской деятельности, подчиненной большей плановости, систематичности и более широким задачам — не только учебно-воспитательным, но и научно-исследовательским и культурно-просветительским. На протяжении 90-х годов XIX века и первого десятилетия XX прежний Кабинет изящных искусств, именуемый уже Музеем изящных искусств, продолжает размещаться и функционировать в старом здании Московского университета. За эти два десятилетия нумизматическая коллекция, входящая в состав названного музея и продолжающая именоваться в официальных бумагах Мюнц-кабинетом, пополняется многочисленными новыми поступлениями, большей частью случайного характера.

Однако не надо думать, что И.В. Цветаев, всегда загруженный хранительскими обязанностями по Румянцевскому музею, а с 1900 года обязанностями директора этого музея, педагогической работой в университете и огромной организационной деятельностью по созданию нового художественного музея при университете, не уделял судьбам университетской нумизматической коллекции никакого внимания. Наоборот, в сооружаемом музее эта коллекция должна была, по мнению И.В. Цветаева, занять совершенно определенное место. Уже в 1898 году он писал, что музей будет состоять из отделов скульптуры, архитектуры и живописи. ’’Сверх сих отделов в музее проектируются еще следующие учреждения: Антикварий, Библиотека и Аудитория. В Антикварии предполагается поместить Нумизматический кабинет, собрание камней, художественных медалей, бронзовые вазы, бюсты, статуэтки, рельефные доски, предметы домашнего и общественного быта и т.п”. К открытию Музея изящных искусств в 1912 году такой антикварий еще не был организован. В первой экспозиции в залах были выставлены и некоторые нумизматические экспонаты, но только новейших поступлений, из числа недавно сделанных пожервтвований. В Римском зале стояла витрина с коллекцией монет римских императоров, пожертвованная К.А. Губастовым, в так называемом Христианском дворике висела витрина с папскими медалями, того же дарителя. Через некоторое время в зале итальянского Возрождения была вывешена витрина с металлическими копиями с бронзовых медалей, хранящихся в Национальном музее во Флоренции. Вся же основная коллекция монет и медалей, перевезенных из университета, размещалась в своих старых шкафах в запасных закрытых залах и, не имея своего специального хранителя, оставалась в свернутом состоянии до 1914 года. Неустроенность нумизматической коллекции после перевоза ее во вновь отстроенное здание в значительной мере может быть объяснена тем, что на другой же год после открытия музей лишился одного из главных своих деятелей — первого директора И.В. Цветаева, скончавшегося 27 августа 1913 года. Новый директор музея профессор В.К. Мальмберг в 1914 году пригласил на работу в музей А.Н. Зографа, который интересовался широким кругом вопросов классической филологии и истории искусств, сочетая это со специализацией в области античной нумизматики, которой он увлекся еще со студенческих лет. А.Н. Зограф приступил к работе в музее сначала в должности практиканта и экскурсовода, а затем заведующего подотделом нумизматики. В трудные годы первой мировой войны, Февральской и Октябрьской социалистической революций и гражданской войны А.Н. Зограф проделал значительную работу по выверке нумизматической коллекции, ее изучению и определению новых приобретений тех лет. Пользуясь постоянными советами и консультациями А.В. Орешникова, работавшего в Государственном Историческом музее, А.Н. Зограф настойчиво взялся за оживление работ над нумизматической коллекцией. Ряд сохранившихся в архиве музея документов может подтвердить, что все устремления А.Н. Зографа с 1914 по 1922 год были проникнуты его желанием преемственно продолжать некогда прерванные начинания по каталогизации этого собрания. Главное внимание он обратил на те части нумизматического собрания музея, которые состояли из новых поступлений или позволяли создать более или менее солидную, достойную внимания группу. Работал он при помощи описей, со ссылками на литературу и графой ’’замечаний». После него остались черновые и законченные описи ’’римских императорских монет, пожертвованных К.А. Губастовым’’, ’’монет древнегреческих и римских, приобретенных у С.И. Барановича и Лодыженской”, ’’русских медалей, приобретенных в 1921 году”. Интересным начинанием А.Н. Зографа следует признать его первую попытку составления каталога на сравнительно небольшое количество византийских монет, оказавшихся в разных частях собрания и, в частности, среди нового поступления от Барановича и Лодыженской. Получившаяся группа монет в 102 штуки была А.Н. Зографом подробно описана и охарактеризована в небольшой вступительной заметке. Очень ценной работой А.Н. Зографа необходимо признать ту, которая была проделана им над коллекцией древнегреческих монет и получила свое отражение только в пометках на полях печатного ’’Описания”, составленного А.В. Орешниковым. Главная трудность работы над нумизматической коллекцией заключалась в том, что она оставалась неустроенной, шкафы и витрины с монетами и медалями стояли в разных помещениях музея, частью выставленными в залах, частью в сложенном состоянии в запасных залах, причем здание музея с 1918 по 1922 год не отапливалось. Другой помехой в работе было то, что имевшаяся в библиотеке музея специальная литература по нумизматике оказалась крайне недостаточной и пополнить ее нужными книгами в те годы было очень трудно. Университет, не имея средств на содержание музея, доводил до минимума штат обслуживающего персонала и лишен был возможности поддерживать здание и оборудование музея в должном порядке. А.Н. Зограф проработал в Музее изящных искусств до 1922 года. 1 ноября он переехал на жительство в Петроград и поступил на службу в отдел нумизматики Эрмитажа. После его ухода из музея коллекция была опечатана, и никаких работ над ней в течение полутора лет не производилось. В 1923 году в судьбе Музея изящных искусств произошли большие перемены. Он был отделен от университета и превращен в учреждение с самостоятельным бюджетом и непосредственным подчинением музейному отделу Народного комиссариата просвещения РСФСР. Из прежнего учебно-воспитательного музей превращался в учреждение с широкими культурно-просветительными задачами. Музей слепков должен был пополниться оригиналами, причем не только памятниками скульптуры и архитектуры, но и произведениями живописи. Это было осуществлено путем передачи ряда произведений и целых коллекций из других художественных музеев и государственных фондов. В структуре реорганизованного Музея изящных искусств, торжественно открытого 10 ноября 1924 года, значились отделы: 1. Древнего Востока. 2. Скульптуры. 3. Картинной галереи. 4. Гравюры. 5. Библиотеки с архивом. Директор реорганизованного музея профессор Н.И. Романов считал необходимым старейшую коллекцию музея восстановить под наименованием ’’Нумизматического кабинета” и числить его на первое время при античном подотделе скульптурного отдела, учитывая, что в дальнейшем, с ростом коллекции и с развитием работ, этот кабинет превратится в самостоятельный отдел. Расчеты Н.И. Романова на практике подтвердились. Условия для развития нумизматического кабинета оказались благоприятными, старая коллекция обогатилась, масштабы работ расширились. В 1945 году Нумизматический кабинет был переименован в Отдел нумизматики.

Поскольку в мою задачу не входит освещение деятельности Нумизматического кабинета и Отдела нумизматики после 1924 года, когда музей перестал быть университетским учреждением, на этом свой краткий очерк я заканчиваю. Я ставил задачу выяснения вопроса возникновения и роста нумизматической коллекции Московского университета, вокруг которой образовался один из участков развития нашей отечественной нумизматической науки, коллекции, которая явилась родоначальницей не только ныне действующего Отдела нумизматики, но и всего Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкин.

Л.П. Харко. Среди коллекционеров. № 1. Москва, 1992 г. С. 18 -34.