Из 300 экземпляров известных в настоящее время древнейших русских монет рубежа X—XI вв. половина происходит из клада, найденного близ Нежина [1] в 1852 г. Уже одно это обстоятельство указывает на исключительный интерес Нежинского клада для исторической науки. Но значение этой находки для своего времени становится еще яснее, если учесть, что почти вся вторая половина фонда русских монет X—XI вв. стала известна гораздо позже нежинского открытия [2]. До середины XIX в. находки древнерусских монет были настолько редки (6-7 сребреников, 7 златников, из них было опубликовано или упомянуто в литературе только 5 [3]), что сомневались не только в их русском происхождении, но и в самом денежном назначении этих предметов.

Находка Нежинского клада дала науке сразу шесть из восьми-девяти известных в настоящее время типов сребреников [4], что позволило автору первой публикации клада Я. Волошинскому предложить дельную классификацию [5], хотя и ошибочную в большей части определений.

И. И. Толстой изучал состав Нежинского клада 1852 г. уже в сравнении с материалами другого большого клада сребреников, найденного позже в Киеве [6] и целиком состоявшего из монет не представленного в Нежинском кладе типа [7]. Он неоспоримо доказал русское происхождение всех рассмотренных монет и обосновал их общую систематизацию, а также датировку рубежом X—XI вв. Считая главной своей задачей поиски правильного распределения отдельных групп древнейших русских монет относительно друг друга, Толстой предложил определенную хронологию отдельных выпусков древнейших русских монет, найденную им на основе наблюдений над перечеканками одних типов в другие [8]. Эта хронология остается непоколебленной до сих пор, хотя отнесение И. И. Толстым двух типов сребреников со спорно читающимися надписями к Ярославу вскоре же вызвало обоснованные возражения [9].

В своем отношении к материалу кладов вообще Толстой приближался к современному пониманию их роли как источника для изучения истории денежного обращения. Он сожалел, что не располагал точными сведениями о полном составе Нежинского клада [10], но все-таки сумел собрать сведения о большей части клада, описав или упомянув около 120 его монет [11].

При работе над «Корпусом древнейших русских монет», уже несколько лет ведущейся в Отделе нумизматики Государственного Эрмитажа, удалось собрать новые данные, которые позволяют составить более полное представление об обстоятельствах находки Нежинского клада, его количественном и типологическом составе и дальнейшей судьбе большинства монет.

Первые известия о находке клада были опубликованы в сентябре — октябре 1852 г. в газете «Северная пчела» [12] и журнале «Москвитянин» [13]. Дополнительные сведения узнаем из большого количества современных этим сообщениям писем и других документов, к которым мы обратимся ниже, а также из составленного профессором Харьковского университета А. П. Зерниным описания 25 из 28 сребреников, поступивших в Эрмитаж в начале 1853 г. [14]

Клад был найден в середине мая (или в июне) [15] сыном крестьянина Ведомства государственных имуществ Сергея Бориса, пахавшим землю между предместьем г. Нежина Матерки и хут. Бобрик и разбившим сохою глиняный сосуд, в котором оказалось около 200 [16] серебряных монет. Крестьянин отнес монеты волостному писарю, который тут же стал продавать их всем желающим. Около 30 экземпляров — поступило при этом к местному городничему, представившему их губернатору [17].

М. А. Тулов, профессор словесности Нежинского лицея князя Безбородко, сообщил о находке в управление Киевского учебного округа, прислав туда несколько монет. Помощник попечителя Киевского учебного округа М. В. Юзефович вместе с Я. Волошинским, профессором русской истории университета св. Владимира, собрал в Нежине при посредстве М. А. Тулова и «через подчиненную братию» [18], а также у нахватавших особенно много монет местных жителей С. И. Пономарева и купца Должикова более 70 экземпляров [19].

Указание Д. А. Толстого [20], что Юзефович и Волошинский успели приобрести до 120 монет [21], по-видимому, неточно. Эта цифра соответствует числу всех разошедшихся среди частных лиц экземпляров. Вместе с монетами, доставленными нежинским городничим черниговскому губернатору, эта сумма приближается к количеству всех известных в настоящее время сребреников Нежинского клада. Не противоречит этому расчету и сообщение Ф. С. Морачевского, инспектора лицея кн. Безбородко в письме к С. Г. Строганову от 11.V 1859 г., что он видел более 100 монет клада [22].

Подсчет в современных коллекциях экземпляров, принадлежавших когда-то Юзефовичу, подтверждает, что ему действительно удалось собрать только несколько более трети из 200 монет, хотя, по словам С. И. Пономарева, Юзефович стремился собрать их «как можно более, чтобы составить несколько коллекций, которые он разошлет в Петербург и Москву, в Академию Наук, в Археологическое общество, к графу Уварову, графу Строганову, Черткову, Вам (М. П. Погодину.— М. С.), Снегиреву и др.» [23].

31 экземпляр Юзефович передал в минц-кабинет университета св. Владимира. Эти экземпляры и послужили материалом для классификации Волошинского [24], хотя они были худшей сравнительно с остальными сохранности [25].

При открытии в Киеве в 1904 г. Исторического музея сребреники Нежинского клада поступили туда вместе со всей нумизматической коллекцией Университета [26], но в настоящее время среди нежинских монет Государственного исторического музея УССР недостает двух чрезвычайно интересных экземпляров (Волошинский, 8, 29; № 48-1, 120-1 в наст. статье). Поскольку эти монеты успели побывать в руках И. И. Толстого, можно полагать, что они исчезли из университетской коллекции не ранее 80-х годов XIX в. А. А. Ильин видел второй из них в 1917-1918 гг. в продаже у известного петербургского торговца монетами Эльтермана, у которого он был приобретен известным коллекционером Л. X. Йозефом [27]. Местонахождение обеих монет в настоящее время неизвестно.

Пять сребреников, переданные Юзефовичем киевскому генерал-губернатору Д. Г. Бибикову, были поднесены царю при его проезде через Киев в октябре 1852 г.[28] и поступили в Эрмитаж [29], где были вскоре записаны в каталог русских монет и медалей [30]. Вслед за ними в Эрмитаж в январе 1853 г. было прислано еще 28 монет клада. По-видимому, это те «около 30 штук более стертых», которые, по сведениям Д. А. Толстого, нежинский городничий представил черниговскому губернатору [31]. Все монеты действительно очень потерты.

В архиве Эрмитажа и в ЦГИАЛ имеются документы о препровождении 28 нежинских монет «со следующими к ним рисунками и описанием» от министра двора В. Ф. Адлерберга через обер-гофмаршала П. И. Шувалова начальнику 1-го отделения Эрмитажа Ф. А. Жилю [32], а рисунки и описание монет сохранились в Отделе нумизматики Эрмитажа [33]. Рукопись подписана экстра-ординарным профессором Харьковского университета Зерниным [34] и содержит изображения и описание не 28, а только 25 монет. Вероятно, три монеты были добавлены в Чернигове перед самой отправкой в Петербург. Однако теперь в эрмитажной коллекции из 25 описанных и изображенных в рукописи Зернина нежинских сребреников имеется только 22. 23-й экземпляр (Зернин, стр. 5, 1) оказался в Оружейной палате (№ 114-5 наст, статьи), 24-й (Зернин, стр. 7, 15) имеет пометку рукой А. А. Куника о принадлежности великому князю Алексею Александровичу, 26-й (Зернин, стр. 7, 16) до сих пор не разыскан.

Тремя неописанными Зерниным нежинскими монетами могут быть любые из четырех экземпляров, имеющих в составленном А. А. Ильиным в 20-х годах «Каталоге эрмитажной коллекции русских монет X—XI вв.» пометку «Нежинский клад. Поступление неизвестно» (№ 23-1, 32-3, 58-1, 109-2 наст. статьи) или экземпляр № 89-1 наст, статьи) с пометкой «Происхождение неизвестно. Поступление неизвестно».

Как следует из ответа Жиля, на предложение Шувалова внести 28 монет в каталог 1-го отделения Эрмитажа, они были внесены в опись и помещены в шкаф дублетов [35], а не основного собрания. Очевидно, именно поэтому даже А. А. Куник в 1860 г. еще не знал о существовании этих монет, когда писал, что из числа монет Нежинского клада в Эрмитаже имеется «лишь несколько очень худо сохранившихся экземпляров» [36]. Только в качестве «дублетных» экземпляров эрмитажного собрания и оказался возможным переход некоторых из них в другие коллекции [37].

В основное собрание Эрмитажа эта группа монет могла быть введена, судя по отсутствию упоминания о ней в монографии А. А. Куника 1860 г. и по наличию перечня ее монет в Корпусе И. И. Толстого 1882 г., где-то между 60 — 80-ми годами XIX в. Вероятнее всего, это сделал сам А. А. Куник, всемерно содействовавший И. И. Толстому в его работе над сводом древнейших русских монет [38], хотя ссылка на соответствующую таблицу свода И. И. Толстого при одном из изображений в рукописи Зернина, начертанная рукою А. А. Куника (л. 7, 15), свидетельствует только о том, что А. А. Куник занимался рукописью А. П. Зернина после 1882 г.

От М. В. Юзефовича получили, возможно, свои нежинские сребреники А. Д. Чертков, А. С. Уваров и С. Г. Строганов, упомянутые выше в перечне лиц, чьи нумизматические собрания Юзефович намеревался пополнить [39].

В составе собрания С. Г. Строганова в 1925 г. в Эрмитаж поступило 11 сребреников Нежинского клада. Когда и от кого они попали к Строганову, установить не удалось, но двух экземпляров, с описанием посланных Строганову Д. А. Толстым, среди них нет [40]. Из письма Толстого видно, что он собрал в Нежине всего 8 монет Судьба их остается неясной. Из 11 экземпляров Строганова несколько могли быть получены от М. А. Тулова, который в июле 1852 г. «послал несколько монет кому-то в Петербург» [41]. Несколько экземпляров должно было придти в строгановское собрание и от Юзефовича.

Экземпляр из коллекции А. Д. Черткова и четыре монеты из коллекции А. С. Уварова принадлежат теперь Государственному историческому музею в Москве. Там же находятся и два нежинских сребреника бывшего Румянцевского музея, принадлежавшие ранее Московскому археологическому обществу, которое получило их, вероятно, также от Юзефовича.

Наконец, 43 монеты Нежинского клада долгое время оставались в собственном собрании М. В. Юзефовича. В октябре 1867 г. их фотографические снимки от имени Юзефовича были доставлены в Русское археологическое общество, откуда взяты А. А. Куником [42]. В 1877 г. Юзефович продал свои монеты Д. И. и И. И. Толстым [43], собрание которых было безвозмездно передано в Эрмитаж И. И. Толстым-сыном в августе 1917 г.

В самом Нежине монеты из клада были у Ф. С. Морачевского [44] (который со временем уступил их, возможно, Строганову), у смотрителя богоугодных заведений Черницкого [45] (этот экземпляр поступил в ГИМ в 1927 г. в составе коллекции Уварова) и у аптекаря О. Цигры [46], чей экземпляр перешел в Эрмитаж в составе собрания Толстого.

Три монеты клада, одна из которых издана Толстым в 1893 г., принадлежали музею Нежинского лицея князя Безбородко. Около 1934 г. они были похищены, а в 1949 г. поступили из Гохрана в Эрмитаж, где были опознаны И. Г. Спасским (№ 24-2, 55-1, 61-1 наст, статьи).

В эти же годы в Петербурге монеты из Нежинского клада были у Я. И. Рейхеля (№ 29-2 наст, статьи) [47] и А. А. Куника (№ 24-1, 70-1, 78-1, 97-1 наст. статьи) [48], коллекции которых поступили в Эрмитаж во второй половине XIX в., а также у Э. К. Гуттен-Чапского, получившего свой экземпляр от Д. Г. Бибикова (№ 90-1 наст. статьи), и В. Г. Тизенгаузена, которому подарил один из двух своих нежинских сребреников Е. Е. Люценко (Ярославль) [49].

Все эти монеты, не прошедшие через собрание М. В. Юзефовича, являются, возможно, теми представленными в середине июля 1852 г. при посредничестве упомянутого выше Пономарева Юзефовичу 27 «забракованными» Юзефовичем экземплярами, которые были сразу же кому-то проданы [50].

Вместе с обострением научного интереса к древнейшим русским монетам открытие Нежинского клада вызвало и появление самой широкой заинтересованности коллекционеров в этих монетах. Монеты клада стали объектом беззастенчивых спекуляций. Появилось и множество подделок, которым И. И. Толстой был вынужден даже посвятить в своей монографии целую отдельную главу [51].

Чтобы получить желанные монеты, заинтересованные лица прибегали к лести, угрозам, безответственным обещаниям и прямому обману [52]. Так, купец и книготорговец П. Должиков выманил у Пономарева шесть монет обещанием предоставить тому право пользоваться книгами из его магазина «постоянно, и бесплатно, и всеми» [53], но, разумеется, «надул» [54].

По тому же письму можно судить о быстром росте цен на нежинские сребреники. Юзефович, оставляя у себя 14 монет, собранных Пономаревым, «дал ему по полтиннику за штуку, потому что так давал ему (Юзефовичу.— М. С.) Должиков» [55], а за другие два, «редкие и лучшие экземпляры, каких у него еще не было», заплатил владельцу по три рубля серебром [56]. Должиков же, дав Пономареву «по целковому за монету» [57], вскоре требовал за каждый из шести полученных от Пономарева экземпляров уже по 25 руб. [58], а в 1861 г.— даже по 100 руб., да и то, «если будут взяты все». Последняя сумма назначена в записке Должикова (подписанной: «Павел Должиков, соревнователь Общества истории и древностей русских»!) с перечнем шести имевшихся у него в продаже монет «из числа находки нежинской». Записка хранится в Отделе нумизматики Эрмитажа [59].

Сопоставление ссылок Должикова в его записке на экземпляры, изданные Волошинским, с известными в настоящее время монетами тех же штемпелей, подтверждает наблюдение Пономарева, что «монеты у Должикова самые истертые, нечистые, почти невидные» [60], а совпадение количества выманенных Должиковым в 1852 г. у Пономарева монет с количеством монет, продававшихся в 1861 г., убеждает, что это были пономаревские экземпляры. В 80-е годы Должиков торговал сребрениками и Киевского клада 1876 г. [61]

Один нежинский сребреник предлагался даже не за деньги, а в обмен на протекцию. Нежинский аптекарь Отто Цигра в 1859 г. соглашался расстаться с принадлежавшей ему монетой, которой заинтересовался С. Г. Строганов, не иначе, как только за перевод в столицу сына — корнета провинциального полка. Письмо Цигры с просьбой осчастливить его сына графским вниманием в обмен на монету клада хранится в Отделе нумизматики Эрмитажа [62]. Строганов, очевидно, отказался от такой сделки, поскольку А. О. Цигра корнетом и скончался [63], а монета Цигры поступила в Эрмитаж в составе не Строгановского, а Толстовского собрания, будучи приобретена И. И. Толстым между 1882 и 1893 гг. [64]

В 70—90-е годы XIX в. большинство монет нежинского клада, не попавших в музейные собрания, переместилось в коллекции С. В. Бодилевского и Н. А. Леопардова — в Киеве, А. В. Брыкена, П. В. Зубова, А. С. Уварова, И. М. Остроглазова — в Москве, великих князей Георгия Михайловича и Алексея Александровича, а также графов И. И. Толстого и С. Г. Строганова — в Петербурге. Наиболее крупными и полными были две последние коллекции.

В настоящее время почти все экземпляры древнейших русских монет из названных коллекций находятся в собраниях Эрмитажа, Государственного исторического музея в Москве.

Всего в настоящее время известен 151 сребреник, бесспорно происходящий из Нежинского клада 1852 г., 103 из них принадлежат Эрмитажу, 30 — Историческому музею УССР, 6 — ГИМу, 1 — Оружейной палате, 1 — коллекции В. В. Лукьянова (Ярославль). О 10 остальных судим только по описаниям и изображениям в литературе (7 экз.) или всего лишь по упоминаниям (3 экз.).

Таким образом, до восстановления полного состава Нежинского клада 1852 г. не хватает еще четверти найденных при его открытии монет, но можно почти целиком восполнить эту недостающую часть более чем 40 экземплярами сребреников неизвестного происхождения, имеющихся в Эрмитаже, ГИМе, Оружейной Палате и в других собраниях или известных по литературе. Отнесению к Нежинскому кладу не противоречит принадлежность всех этих монет к монетным типам и даже штемпелям, которые характерны для этого клада. С Нежинским кладом позволяет связывать эти монеты и само время их появления и движения на антикварном рынке в 50-90-х годах XIX в. Три «беспаспортных» уваровских экземпляра ГИМа могли придти к А. С. Уварову вместе с монетой Черницкого, принадлежность которой к Нежинскому кладу зафиксирована не позже конца 50-х годов XIX в. (№ 45-1 наст, статьи) или даже раньше, поскольку, как отмечалось, Уварову намеревался послать монеты из Нежинского клада еще сам Юзефович. Происходящими из Нежинского клада считал эти монеты и А. В. Орешников [65].

Совершенно также устанавливается нежинское происхождение еще четырех сребреников ГИМа из бывшего Зубовского собрания (№ 67580). Дело в том, что среди сребреников Зубова имеется два нежинских экземпляра, один из которых побывал до 1891 г. последовательно в собраниях С. В. Бодилевского и Н. А. Леопардова (№ 82-1 наст. статьи), а другой принадлежал ранее А. В. Брыкену (№ 15-1 наст. статьи). С каким бы из двух названных экземпляров ни поступили к Зубову эти беспаспортные сребреники, они оказываются приобретенными в едином комплексе с нежинскими монетами.

С той же степенью достоверности можно отнести к Нежинскому кладу беспаспортные экземпляры, пришедшие в Эрмитаж, ГИМ и в собрание Е. А. Пахомова (Баку) в 1930-1931 гг. из Советской филателистической ассоциации (см. в наст, статье соответственно № 50-1, 60-2, 93-1, 102-1, 119-1; 39-3; 46-1, 97-2).

В 1929 г., когда монеты Ассоциации побывали в Ленинграде, А. А. Ильин узнал среди них нежинский экземпляр из бывшего собрания вел. кн. Георгия Михайловича [66], изданный И. И. Толстым в 1893 г. (№ 18-1 наст. статьи) и вскоре добился передачи их в Эрмитаж. С этой же группой, кстати, поступил в Эрмитаж еще один нежинский экземпляр из бывшего собрания Э. К. Гуттен-Чапского (90-1 наст. статьи), изданный И. И. Толстым в 1882 г.

Можно думать, что числящийся нежинским, но не описанный Волошинским сребреник Киевского музея (№ 98-6 наст. статьи), который появился там как бы взамен двух описанных Волошинским монет (№ 48-1, 120-1 наст. статьи), происходит все-таки тоже из Нежинского клада.

Случайно, вероятно, недостает указания о происхождении из Нежина единственной беспаспортной монеты бывшего собрания И. И. Толстого (№ 116-1 наст. статьи).

Наконец, еще полтора — два десятка сребреников неустановленного образца оказывается возможным связать с Нежинским кладом уже всего лишь соображениями об их появлении на коллекционном рынке не ранее времени открытия клада. Это экземпляры неустановленного происхождения в Эрмитаже, ГИМе, Оружейной Палате (см. в наст. статье соответственно № 89-1, 99-1, 114-4); монета, принесенная в дар Эрмитажу А. А. Ильиным (№ 108-2 наст. статьи), и другая, купленная музеем у Е. П. Евдокимовой (№ 103-3 наст. статьи), а также экземпляр в коллекции Ф. Грирсона (Кембридж, Англия, № 39-4 наст. статьи). Еще несколько монет известно только по описаниям и репродукциям: два экземпляра из собрания Иверсена (№ 53-5, 142-2 наст. статьи) и два мелькнувшие в аукционном каталоге Кана (№ 18-3, 101-2 наст. статьи). Наконец, о некоторых мы узнаем только по кратким описаниям или упоминаниям без изображений: экземпляр, подаренный графом Сологубом Эстонскому ученому обществу (№ 4-2 наст. статьи); четыре экземпляра из собрания А. А. Сиверса, проданные в Москве в 1929 г. [67] через Антиквариат СФА, по-видимому, за границу (№ 14-1, 50-1, 107-1, 127-1 наст. статьи), наконец, несколько экземпляров в собрании некоего Наппа (Москва, начало 20-х годов ) [68].

Все эти монеты в следующем ниже перечне монет Нежинского клада отнесены к нему предположительно.

* * *

Я. Волошинский разделил отобранные им для минц-кабинета университета св. Владимира монеты Нежинского клада на пять классов и приписал их соответственно пяти князьям: Владимиру Святославичу, Владимиру Мономаху, Ярославу Владимировичу, Святополку Изяславичу и, предположительно, Юрию Долгорукому [69].

И. И. Толстой, располагавший в четыре раза большим количеством нежинских сребреников, нашел среди них еще только один особый тип монет [70]. Выявив в составе клада экземпляры, перечеканенные из одного типа в другой [71], и основываясь на всем известном в его время фонде древнейших русских монет, включая и монеты Киевского клада 1876 г., он установил относительную хронологию всех выпусков древнейших русских монет вообще и подкрепил ее стилистическим анализом отдельных выпусков и абсолютной датировкой некоторых из них по кладам [72].

Всего в распоряжении Толстого было восемь типов сребреников. Четыре старших типа с именем Владимира Толстой отнес к Владимиру Святославичу (988-1015 гг.), один — с именем Святополка — к Святополку Ярополковичу (1016-1018 гг.), а еще три — к Ярославу Владимировичу (до 1019 г.) [73], приписав последнему кроме несомненного типа монет Ярослава (с надписью «Ярославле сребро») и два типа со спорными надписями (Ярослав, т. I, II по Толстому). Эта попытка выявить киевскую чеканку Ярослава, напрасная в свете сегодняшних знаний в области денежного обращения X-XI вв., является единственным слабым местом в классификации Толстого.

Общая датировка первоначального русского чекана и хронология типов русских монет X-XI вв. И. И. Толстого проверены и подтверждены Н. П. Бауером на основании сравнительного изучения монетных кладов смешанного состава, в том числе ставших известными уже после исследования И. И. Толстого [74]. Хронология монетных типов, предложенная Толстым, признается и используется даже при попытке переопределения этих типов другими исследователями [75].

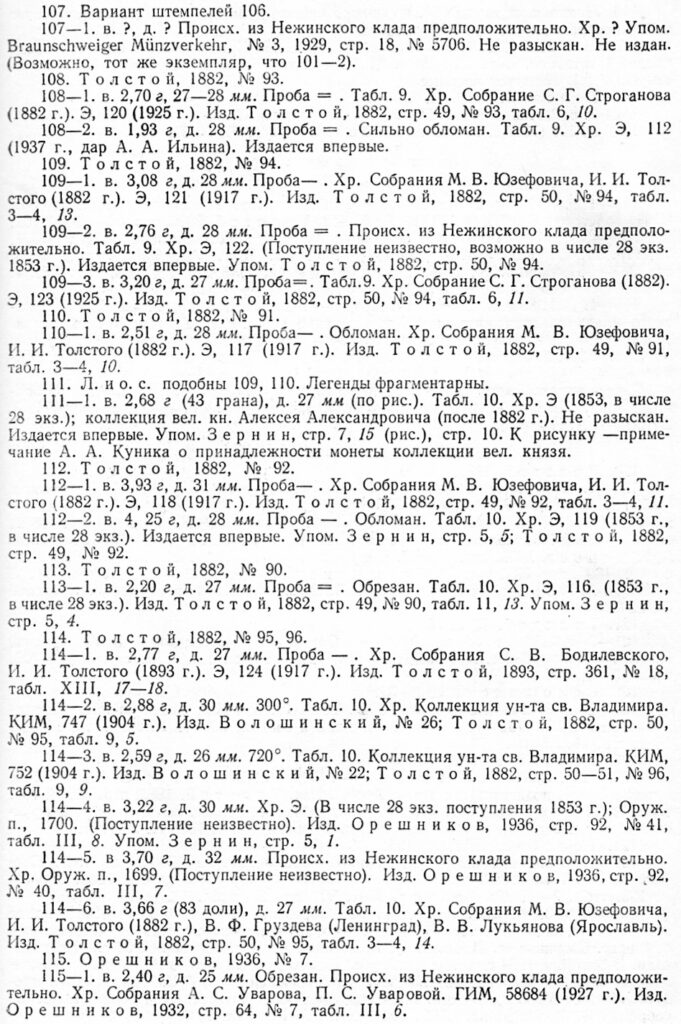

Однако определение принадлежности двух впервые встретившихся именно в Нежинском кладе типов со спорными надписями все еще остается не решенным окончательно. И. И. Толстой видел в этих надписях испорченные написания имени «Георгий» и относил монеты к Ярославу (Ярослав, т. I, II по И. И. Толстому) [76]. Н. Чернев, Н. И. Петров и А. В. Орешников читали те же надписи как имя «Петр» в греческой или древнерусской форме и как испорченное написание имени «Дмитрий» и относили монеты Изяславу-Дмитрию Ярославину (1054-1078 гг.) и Ярополку-Петру Изяславичу (1077-1078 гг.) [77]. В. Л. Янин, исходя из установленного им отсутствия принципиальной разницы между княжескими знаками на монетах Святополка и на монетах с именем «Петр», предположил, что последние являются монетами Святополка [78], христианское имя которого до сих пор неизвестно.

Отнесение Яниным монет с именем Петра к Святополку Ярополковичу представляется наиболее убедительным, так как действительно на монетах всех трех сравниваемых типов (Святополк, Ярослав, т. I, II по Толстому) основа княжеского знака оказывается единой (двузубец), но отличной от основы знака Владимира (трезубец) и Ярослава Владимировича (трезубец с кружком на среднем стержне), хотя несомненно, что обе схемы восходят к знаку Святослава, известному по изображению на костяном кружке из Белой Вежи [79]. Правильность чтения надписи «Петрос» подтвердилась находкой сребреника соответствующего типа (Ярослав, т. I по И. И. Толстому) в одном из курганов первой половины XI в. близ с. Митьковки Курской области [80]. Поэтому в следующем ниже списке монет Нежинского клада соответствующие спорным монетным типам разделы озаглавлены именем Петра, хотя общий перечень материала производится согласно хронологии монетных типов, установленной И. И. Толстым.

Очередность описания штемпелей и отчеканенных ими монет в этом перечне вытекает из проделанной в процессе подготовки Корпуса древнейших русских монет X-XI вв. хронологической систематизации штемпельных вариантов внутри каждого типа и установленной при этом последовательности «развития» штемпелей от образцовых к скопированным и искаженным до неузнаваемости вариантам.

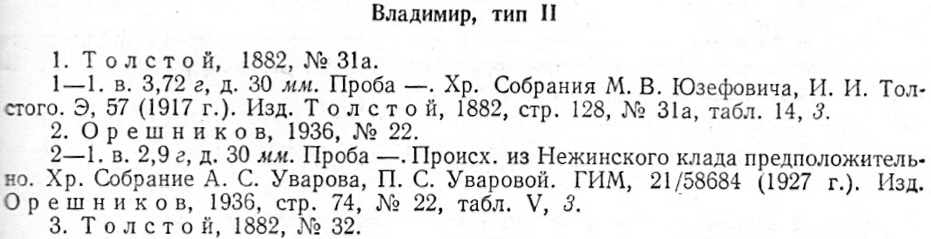

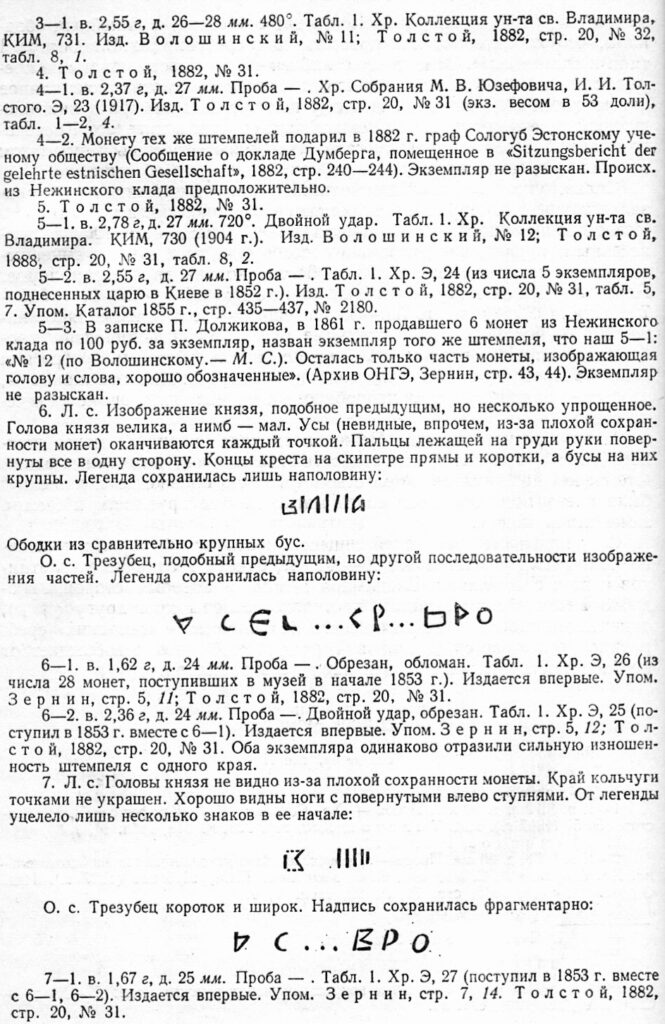

Подробное описание штемпелей сделано в этом списке только для впервые издаваемых монет. Все ранее изданные материалы перечисляются со ссылкой на соответствующие издания, которыми для большинства экземпляров являются труды И. И. Толстого.

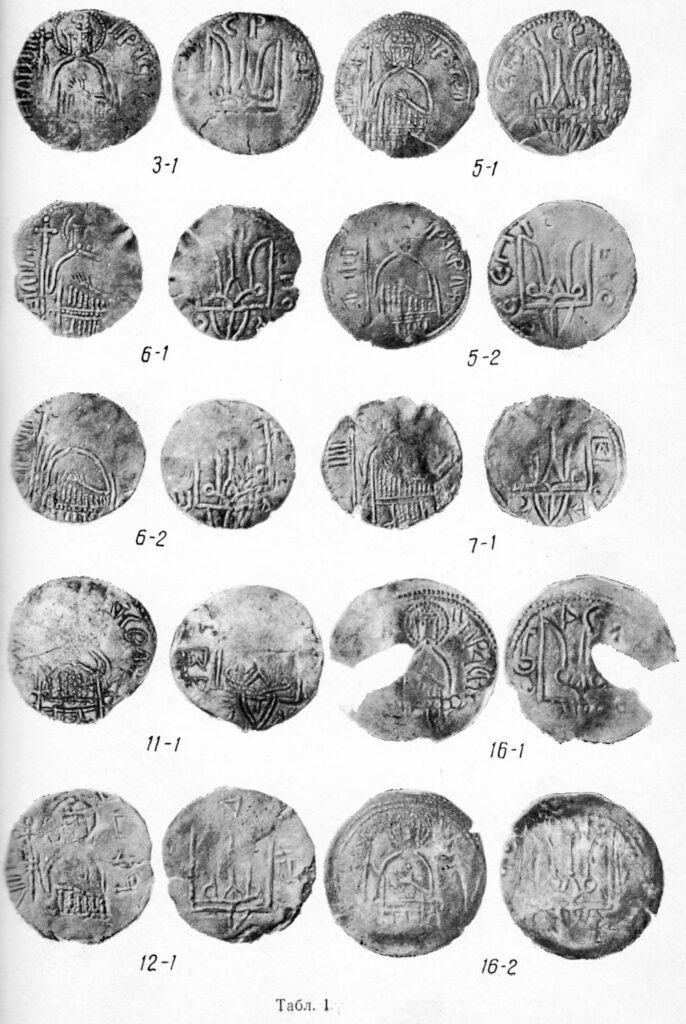

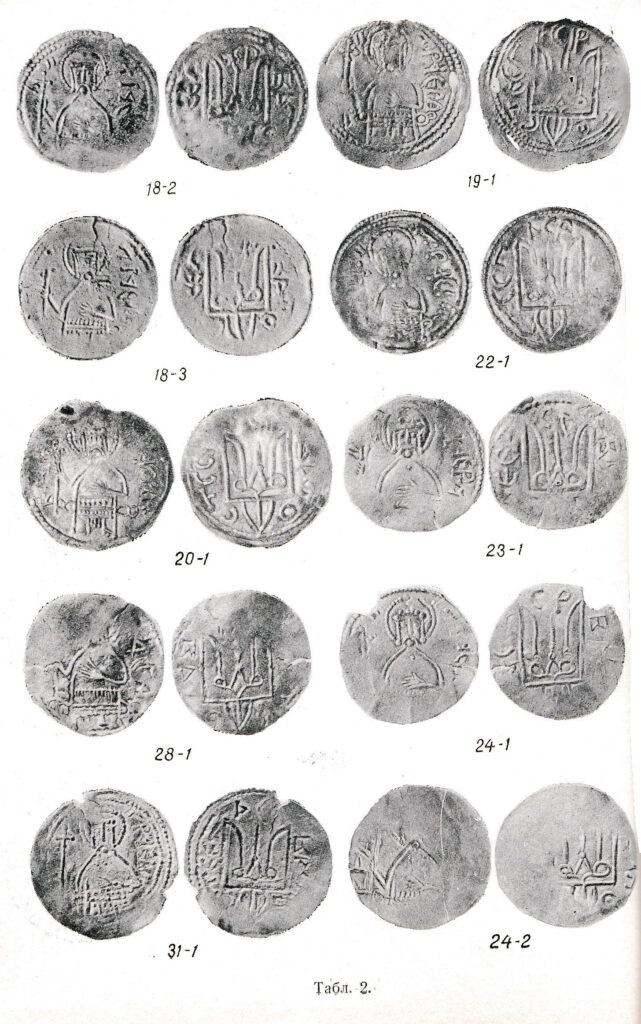

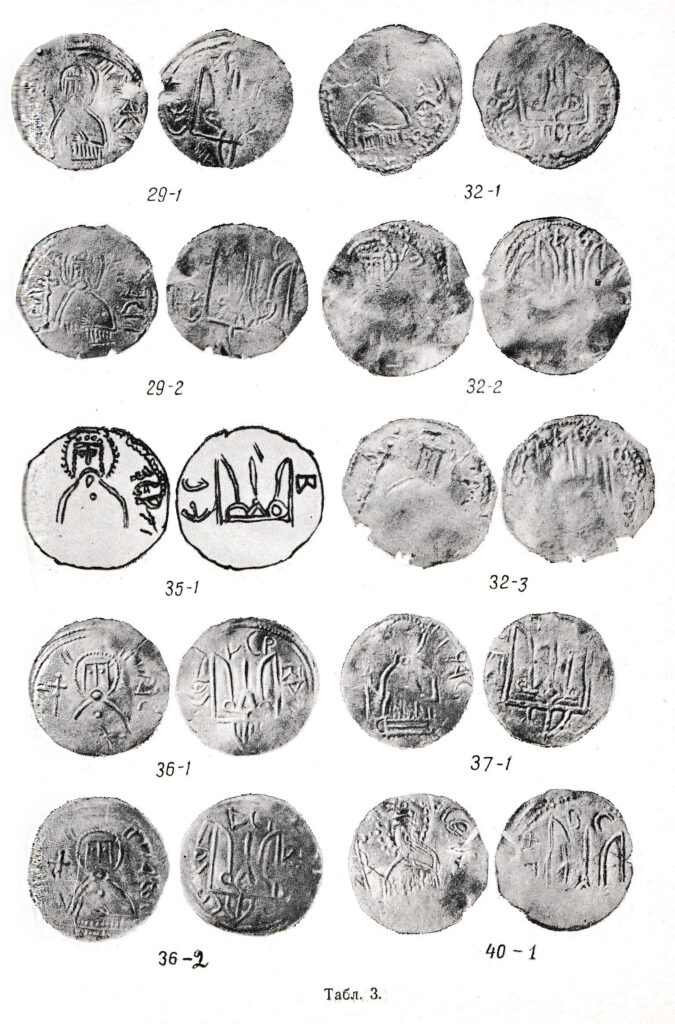

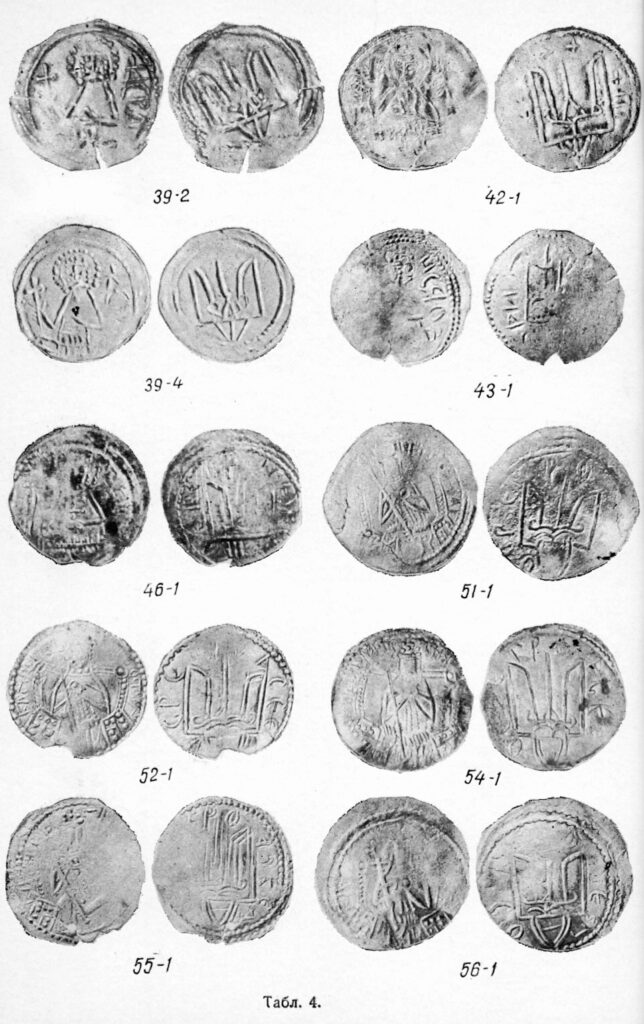

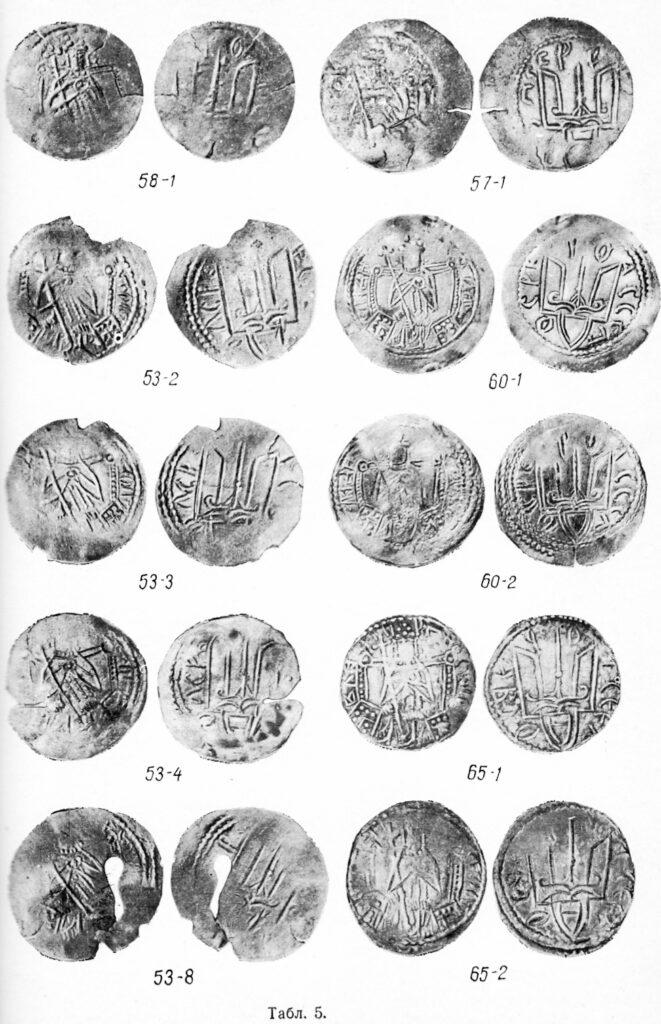

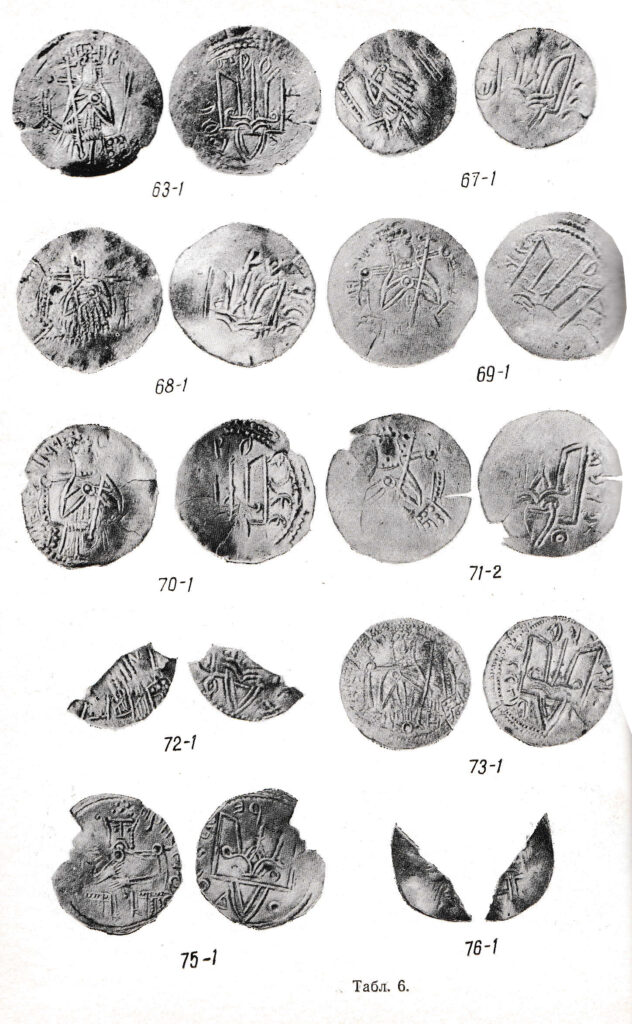

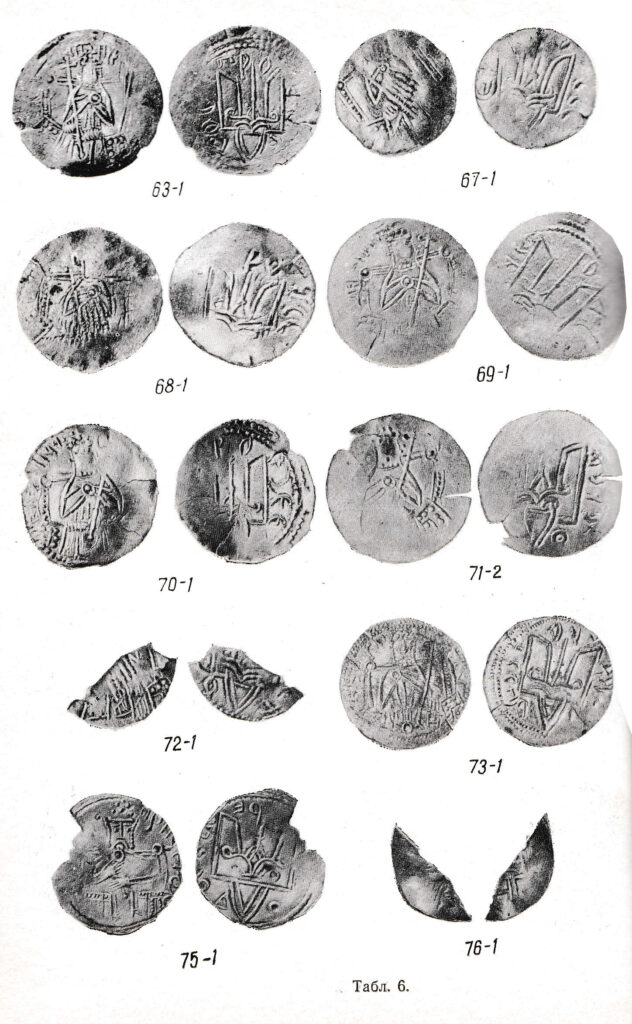

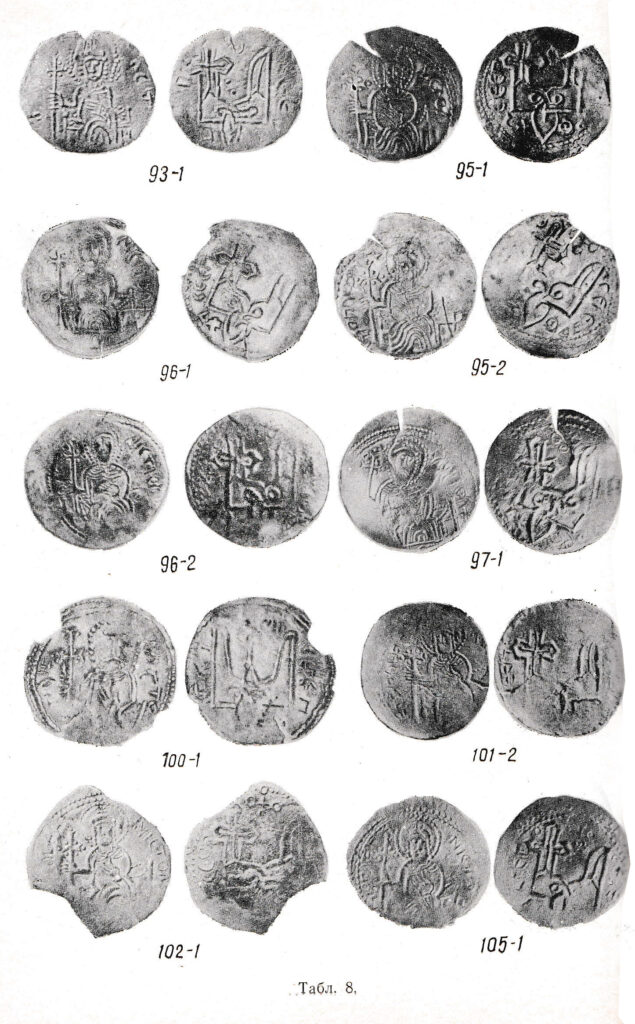

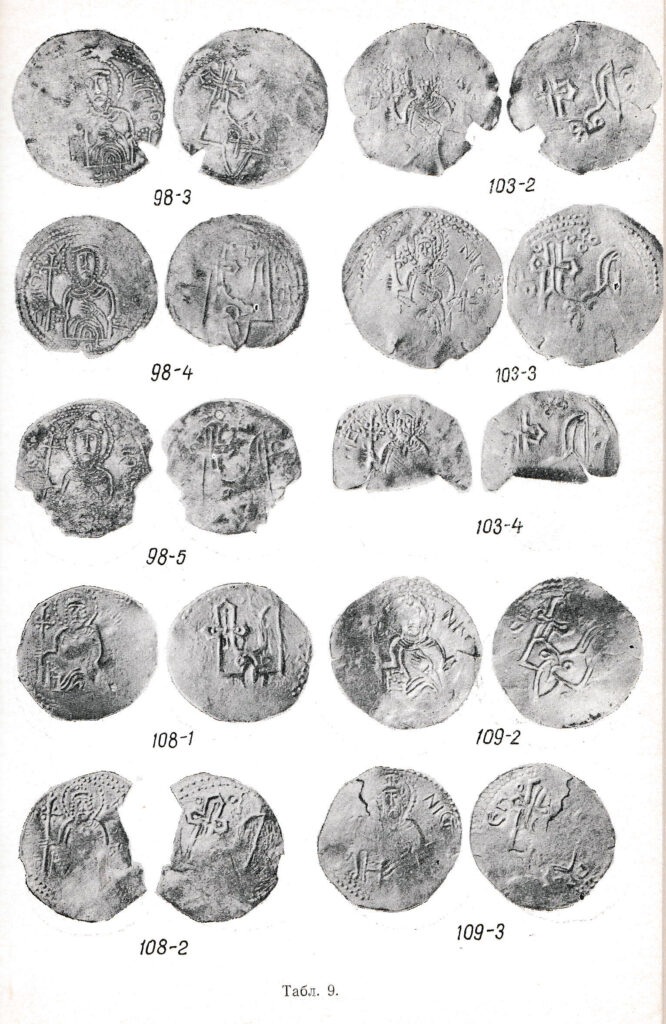

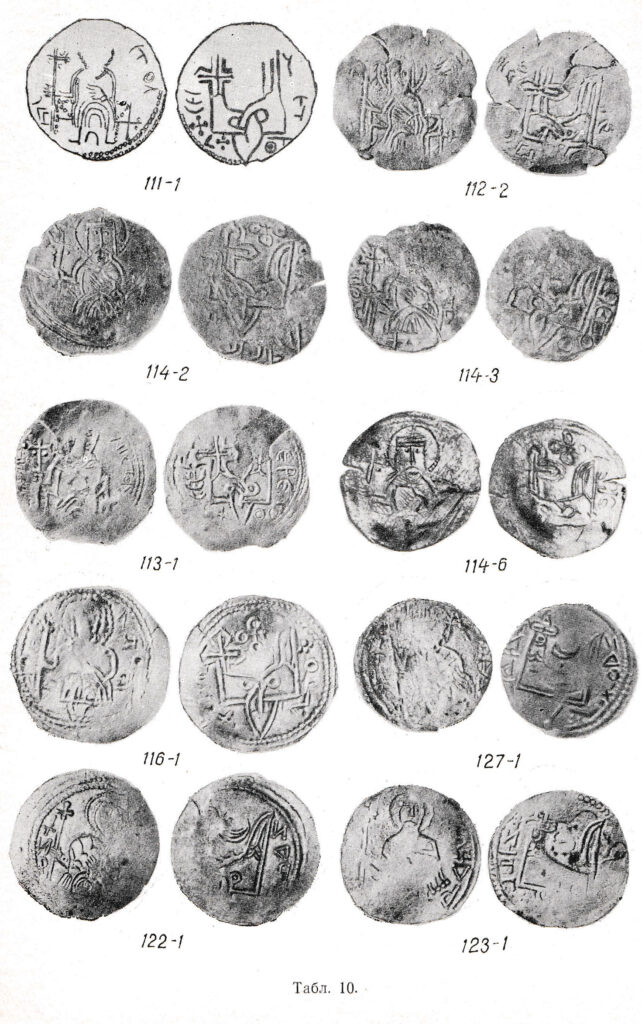

Соответственно на таблицах снимков представлены лишь экземпляры, издаваемые впервые или воспроизводившиеся ранее в рисунках.

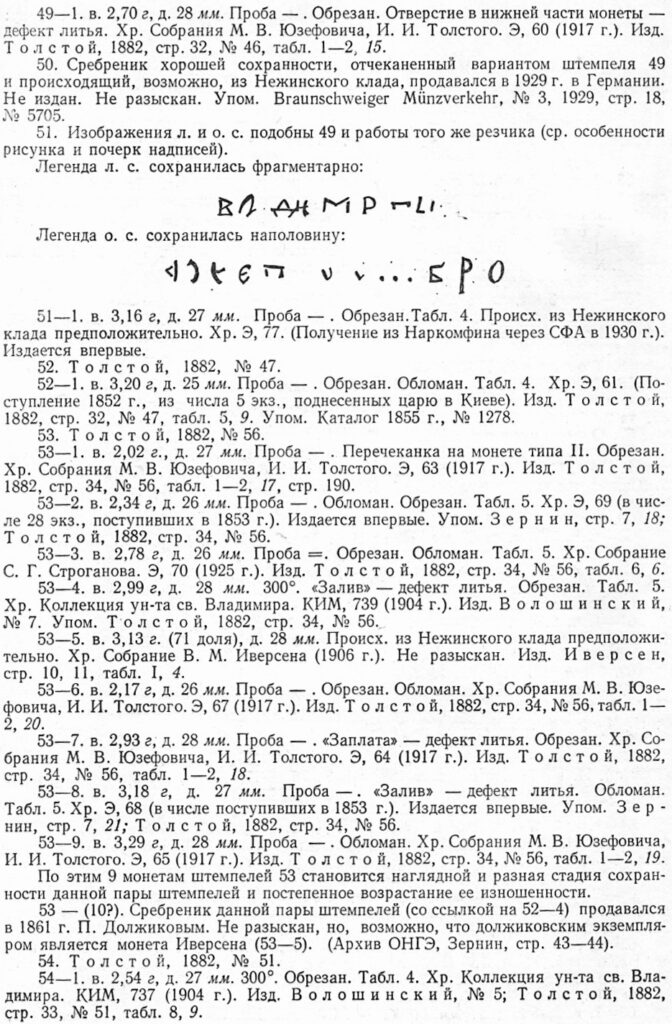

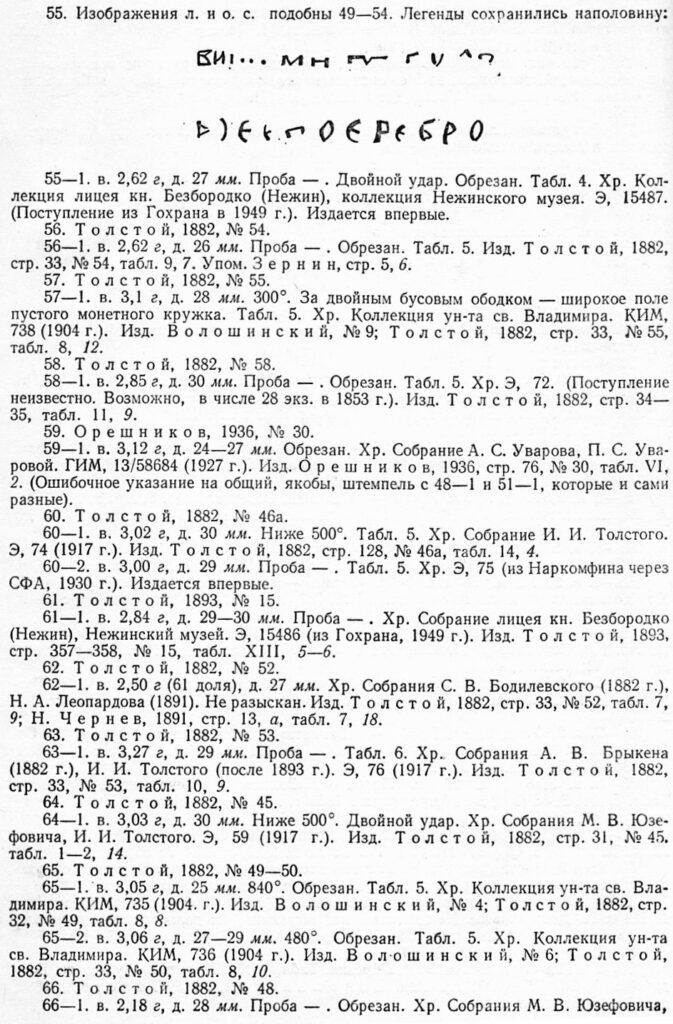

Легенды на большей части сребреников «нежинских» типов расположены вдоль края монеты вершинами букв к нему и читаются, как правило, слева направо. Исключение составляют сребреники спорных типов с именем Петра, где надписи, расположенные отвесно по сторонам изображений, читаются по вертикали. Круговыми в строгом смысле слова являются только легенды на оборотной стороне сребреников Владимира и Святополка.

Ободок вдоль края монеты на большинстве экземпляров «нежинских» типов является двойным бусовым. Исключение составляют два экземпляра (№ 47-1, 48-1 наст. статьи) с бусовым и линейным ободками, что характерно, как правило, для сребреников Владимира I типа и златников [81]. Вследствие ослабленной прочности монеты по прерывистой линии бусовых ободков, последние у многих экземпляров оказываются обломанными. Поэтому показатель диаметра в нижеследующем перечне монет клада так же условен, как в каталоге Киевского клада 1876 г. [82], поскольку часто является всего лишь результатом измерения в самой широкой части сохранившегося обломка.

Сплав, употребленный для чеканки монет «нежинских» типов, оказался так же низкопробен, как металл сребреников «киевского» типа [83]. Исследованием пробы большинства монет Нежинского клада, проведенным, правда, элементарным способом, на пробирном камне, установлена проба серебра в 800-900° только для двух экземпляров. По одному экземпляру выявлено монет с пробой в 875-916, 600-700 единиц. Экземпляров 700-800° насчитывается 7, экземпляров ниже 500°-8, 300°-17. Остальные монеты квалифицированы пробирером как изготовленные из сплава с ничтожной долей серебра или вовсе не серебряные. В перечне монет проба первых отмечена знаком —, вторых — знаком =, а у непробированных экземпляров не отмечена совсем.

Многообразие в составе Нежинского клада варианта монет каждого типа и сравнительная редкость экземпляров, чеканенных одним штемпелем является свидетельством того, что бронзовые штемпели [84] были очень нестойки из-за своей мягкости или хрупкости и быстро заменялись новыми.

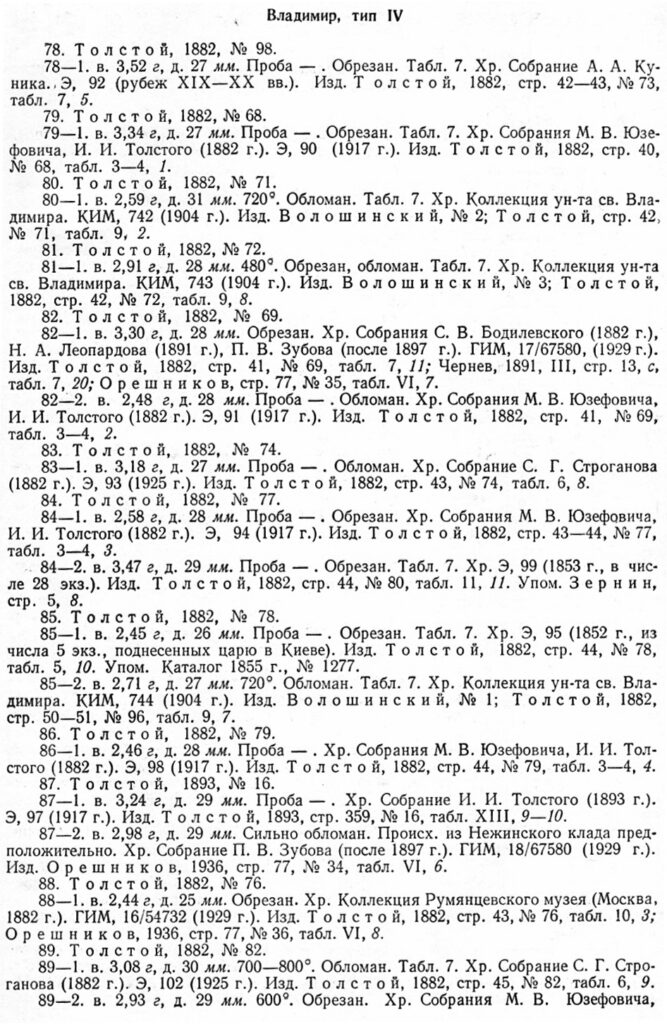

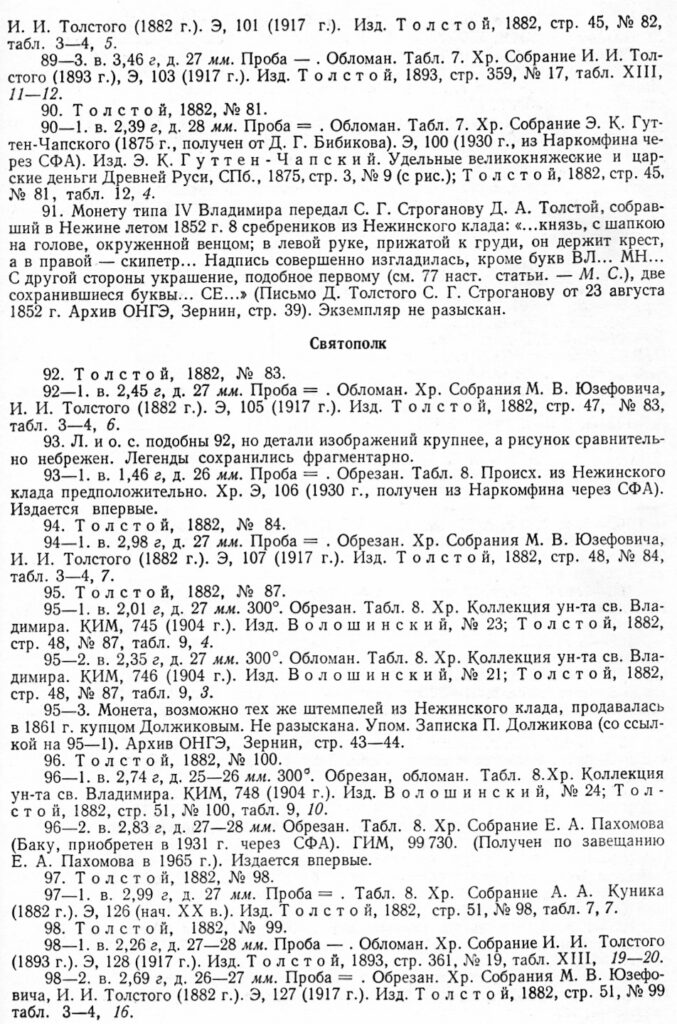

Сопряженность штемпелей лицевой и оборотной сторон характерна для всех русских монет X-XI вв., однако в отличие от златников и всех сребреников Владимира I типа, у которых стороны, подобно византийским монетам, противопоставлены друг другу (↑↓). ориентация сторон у подавляющего большинства «нежинских» сребреников оказывается одинаковой ( ↑↑, ↑ / ), что освобождает oт необходимости отмечать ее для каждого экземпляра.

СПИСОК МОНЕТ

Таким образом, по материалам Нежинского клада стало известно около 130 пар штемпелей, которыми отчеканено около 190 монет клада. Вместе с восстановленным несколько ранее составом Киевского клада 1876 г. [85] нежинские сребреники представляют подавляющее большинство известных в настоящее время древнейших русских монет и их штемпелей.

Реконструкция состава обоих кладов приближает к завершению работу над новым Корпусом древнейших русских монет. Подобное исследование уже проделано И. Г. Спасским над маленькой, но важной группой златников: он доказывает принадлежность всех 10 монет к двум забытым старым кладам [86], которые считались состоявшими только из византийских монет. Им же проделан анализ техники изготовления сребреников [87]. Безвременно скончавшаяся в 1965 г. Н. Д. Мец успела собрать в ГИМе и опубликовать сребреники последней крупной находки [88]. Большое значение имеет двукратная находка монет Владимира в археологических комплексах X — начала XI в. в раскопках Б. А. Рыбакова, одна из которых уже опубликована [89].

В реконструированном виде оба клада сребреников служат материалом для метрологического исследования древнейших русских монет и позволяют на основе анализа штемпелей выявить образцовые варианты, стоящие в начале русского чекана, а также установить хронологическую последовательность большинства вариантов.

Литература:

- А. А. Ильин. Топография кладов русских монет X-XI вв., Л., 1924, № 22.

- Т а м же, № 8, 15, 20 и др.; Н. Д. М е ц. Сребреники из с. Митьковки. — СА, 1960, № 1.

- И. Сахаров. Летопись русской нумизматики. Отд. первое. Изд. второе, 1885, стр. 29.

- Термин взят исследователями из описания в Ипатьевской летописи перенесения мощей Бориса в Вышгороде в 1115 г. (ПСРЛ, т. II, М., 1962, стр. 281).

- Я. Волошинский. Описание древних русских монет, принадлежащих минц-кабинету имп. университета св. Владимира из числа найденных близ Нежина в мае месяце 1852 г., К., 1853 (далее — Волошинский). Волошинский, разделивший монеты Нежинского клада на пять «классов», не заметил в собрании Юзефовича единственную монету еще одного типа, обнаруженную позднее И. И. Толстым (И.И. Толстой. Первое и второе добавления к сочинению о древнерусских монетах СПб., 1884, стр. 57 (далее — Толстой, 1884).

- А. А. И л ь и н. Указ. соч., № 8; М. П. С о т н и к о в а. Сребреники Киевского клада 1876 г.— НиС, 3, К., 1968.

- Сребреники Владимира, тип I по классификации И. И. Толстого.

- И. И. Толстой. Древнейшие русские монеты Великого княжества Киевского, СПб., 1882, стр. 187—194 (далее — Толстой, 1882).

- Н. Чернев. Заметки о древнейших русских монетах.— ВАИ, т. VII, СПб., 1888 (далее — Чернев, 1888); Н. И. П е т р о в. Монеты великого князя Изяслава Ярославича.— Тр. IX АС, т. I, М., 1895, стр. 109—115; А. В. О р е ш н и к о в. Денежные знаки домонгольской Руси, М., 1936 (далее — Орешников, 1936); В. Л. Янин. Древнейшая русская печать X века. — КСИИМК, вып. 57, М., 1955, стр. 44; е г о же. Денежно-весовые системы русского средневековья. Домонгольский период, М., 1956, стр. 166.

- И. И. Толстой. Древнейшие русские монеты X—XI в.— ЗРАО, т. VI, СПб., 1893, стр. 356 (далее — Толстой, 1893).

- Сам И. И. Толстой считал, что описал 150 монет клада (см.: Первое и второе добавления гр. И. И. Толстого к соч. «Древнейшие русские монеты», СПб., 1884, стр. 57).

Но подсчет известных ему к 1882 г. нежинских сребреников дает следующий результат: впервые опубликовано И. И. Толстым — 86 экз.

приведено вслед за Волошинским — 21»

упомянуто — 10 »

Итого: — 117 экз.

Правда, еще 7 экз. было опубликовано И. И. Толстым в 1893 г. Таким образом, число всех бывших известными И. И. Толстому в разное время монет Нежинского клада доходит до 124.

- «Северная пчела», 1852, № 194, 1 сентября. (Письмо из Киева от 20 августа за подписью N на первой странице газеты).

- «Москвитянин», 1852, т. IV, № 16 (август, кн. II), отд. VII, стр. 154, сообщение за подписью М. П. (М. П. Погодин); 1852, т. V, № 17 (сентябрь, кн. I), отд. VII, стр. 18, 19; без названия и подписи, но со ссылкой на предыдущее сообщение М. П. и в продолжение его.

- Архив ОНГЭ, Зернин, стр. 3—11; ЦГИАЛ, ф. 469, оп. 8, № 1224, л. 11; архив Эрмитажа, 1853, д. № 4, л. 5.

- А. П. Зернин (см. прим. 14) указывает дату 27 июня.

- «…задел плугом за сосуд, разбил его и увидел на поверхности земли выпавшие из него деньги. Он подобрал их и отнес к отцу, в числе 179-ти. Потом мальчишка отыскал в земле до 20 штук от того же клада, так что всех монет найдено до двух сот» («Северная пчела», см. прим. 12). Четырехкратное преувеличение количества нежинских сребреников М. П. Погодиным, известившим письмом от 26 августа 1852 г. вел. князя Константина Николаевича о находке 6 фунтов монет в Нежине (Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. XII, СПб., 1898, стр. 71-72), объясняется, по-видимому, неточностью первых сведений о кладе, поскольку в печати М. П. Погодин назвал 200 сребреников. Фантастическое сообщение И. Д. Беляева о находке в Нежине около 40 фунтов (т. е. около 5300 экз.— М. С.) монет (И. Д. Беляев.Были ли на Руси монеты до XIV столетия? — ЗАО, т. V, стр. 331) не подтверждается ничем. Фамилия Борис (с ударением на первом слоге) в Нежине известна. Осколки сосуда пытался отыскать побывавший на месте находки в августе 1852 г. Д. А. Толстой (Архив ОНГЭ, Зернин, стр. 37).

- Письмо Д. А. Толстого С. Г. Строганову от 23 августа 1852 г.— Архив ОНГЭ, Зернин, стр. 37.

- Н. Барсуков. Указ. соч., стр. 73.

- В о л о ш и н с к и й, стр. III.

- Граф Д. А. Толстой в 50-х годах XIX в. был чиновником ведомства императрицы Марии. В дальнейшем — министр народного просвещения, министр внутренних дел и обер-прокурор Синода.

- См. прим. 17.

- Архив ОНГЭ. Бумаги С. Г. Строганова.

- Н. Барсуков. Указ. соч., стр. 73.

- Волошинский.

- Это мнение И. И. Толстого (Т о л с т о й, 1884, стр. 42) подтверждается сравнением киевских и эрмитажных экземпляров монет клада.

- Освящение и открытие Киевского художественно-промышленного и научного музея императора Николая Александровича, К., 1905, стр. 29.

- А. А. И л ь и н. Отзыв о кн. А. В. Орешникова «Денежные знаки домонгольской Руси» (М., 1936). Рукопись. Архив ОНГЭ, бумаги А. А. Ильина. Монеты из коллекции Йозефа покупались в 20-х годах Эрмитажем и несколькими ленинградскими собирателями (см. И. Г. Спасский. По следам одной редкой монеты, Л.— М., 1964, стр. 77-80), но сребреников среди этих приобретений не было.

- Н. Барсуков. Указ. соч., стр. 74.

- Архив ОНГЭ. Реестр медалям и монетам, поступившим в 1-е отделение имп. Эрмитажа, 1847-1862 гг., № 243, 4 ноября 1852.

- Архив ОНГЭ. Каталог собрания русских монет и медалей, хранящихся в имп. Эрмитаже, т. I, 1885, № 1277-1281 (5-2, 52-1, 85-1,105-1,123-1 в наст. статье).

- Письмо Д. А. Толстого С. Г. Строганову от 23 августа 1852 г. Архив ОНГЭ, Зернин, стр. 37.

- ЦГИАЛ, ф. 469, оп. 8, № 1224, л. 11-12; Архив Эрмитажа, 1853, д. 4, л. 5, № 959.

- Архив ОНГЭ. Первые 11 стр. в сборнике документов, касающихся нежинской находки, с названием «Зернин» на корешке общего переплета.

- А. П. З е р н и н (1821—1866) с 1847 г. заведывал минц-кабинетом Харьковского университета и составил каталог его нумизматического собрания, насчитывавшего 22 тыс. монет и медалей (см.: Русский биографический словарь, Ж-З, Пг., 1916, стр. 329-363. Рукопись каталога находится в Эрмитаже).

- Архив Эрмитажа, 1853, д. 4, л. 10, № 63; опись дублетов не сохранилась.

- А. К у н и к. О русско-византийских монетах Ярослава I Владимировича с изображением св. Георгия Победоносца, СПб., 1860, стр. 48.

- См. выше.

- Т о л с т о й, 1882, стр. III.

- Н. Барсуков. Указ. соч., стр. 72.

- Архив ОНГЭ. Письмо Д. А. Толстого Строганову от 23 августа 1852 г. Зернин, стр. 38, 39 (см. № 77, 91 наст, статьи).

- Н. Барсуков. Указ. соч., стр. 72.

- Изв. РАО, VII, 1872, стр. 218. Заседание Русского отделения общества 24 октября 1867 г. В архиве А. А. Куника (Архив АН СССР, 95-2852) и в архиве Эрмитажа этих снимков нет.

- Т о л с т о й, 1882, стр. I.

- Ф. М о р о ч е в с к и й. Письмо С. Г. Строганову от. 11.V 1859 г. (Архив ОНГЭ. Бумаги Строганова)

- Т а м же.

- Т а м же. ,а также письмо самого Цыгры Строганову от 17.VI 1859 г. (Архив ОНГЭ. Бумаги Строганова)

- Пометка А. А. Ильина в рукописном каталоге русских монет X-XI вв. эрмитажного собрания (1920 г.).

- Пометки А. А. Ильина там же.

- Письмо в стихах В. Тизенгаузена к Е.Е. Люценко. – ИТУАК, № 44, 1910, стр. 83; А. К у н и к. Разыскания о славяно-русских монетах. – ИРАО, т. III, СПб, 1861, прим. 5 (А.А. Куник называет его Е.Е. Лученко)

- Н. Барсуков. Указ. соч., стр. 73. Пономарев доставлял монеты Юзефовичу не мене чем два раза.

- Т о л с т о й, 1882, гл. V.

- Н. Барсуков. Указ. соч., стр. 72-75.

- Н. Барсуков. Указ. соч., стр. 73.

- Т а м же.

- Т а м же.

- Там же, стр. 74.

- Т а м же, стр. 73.

- Т а м же.

- Архив ОНГЭ, Зернин, стр. 43—44.

- Н. Барсуков. Указ. соч., стр. 74.

- Н. Чернев. Заметки о неизданных и редких монетах, помещенных на таблицах 6, 7, 8. Сборник снимков с предметов древности, находящихся в Киеве в частных руках, вып. III, IV, К., 1891 (далее — Чернев, 1891, III), стр. 13. М. П. Сотни к о в а. Указ. соч., прим. 6.

- Архив ОНГЭ. Бумаги Строганова.

- Гимназия высших наук и Лицей князя Безбородко, СПб., 1881, стр. CLIX.

- Т о л с т о й, 1893, стр. 358, табл. XIII, 7—

- Письмо А. В. Орешникова А. А. Ильину от 18.VII 1926 г. Архив ОНГЭ.

- Письмо А.А. Ильина А.В. Орешникову от 3.X 1930 г. Архив ГИМа.

- Письмо А.В. Орешникову А. А. Ильину от 2.VIII 1929 г. Архив ОНГЭ.

- Письмо А.В. Орешникову А. А. Ильину от 7/20. I 1921 г. 23.VI 1929 Архив ОНГЭ.

- Волошинский, стр. VII-X.

- Толстой, 1882, стр. 55-56, 193-194; он же, 1884, стр. 57.

- См. в наст, статье: 41-1 (Владимир, тип II на типе I), 53-1 (Владимир, тип III на типе II), 103-2, 114-2 (Святополк на Владимире, тип II).

- Т о л с т о й, 1882, стр. 187-194.

- Т а м же, стр. 194.

- Н. Бауер. Древнерусский чекан конца X и начала XI вв.— ИГАИМК, т. 5, 1926, стр. 296-318.

- Чернев, 1888; Орешников,

- Толстой, 1882, стр. 55-59.

- Чернев, 1888, стр. 39-57, отдельный оттиск; его же, 1891, III, стр. 21-28; Н. И. П е т р о в. Указ. соч., стр. 109-115; О р е ш н и к о в, 1936, стр. 53-60.

- В. Л. Янин. Древнейшая русская печать X века, стр. 44; его же. Денежно-весовые системы, стр. 166.

- Труды Волго-Донской археологической экспедиции, т. I.- МИА, № 62, М.- Л., 1958, стр. 76, рис. 52.

- Н. Д. M e ц. Сребреники из с. Митьковки, стр. 209, 13, рис. 2,

- М. П. С о т н и к о в а. Указ. Соч.

- Т а м же.

- Т а м же.

- И. С п а с с к и й. Насущные вопросы изучения русских монет X – XI вв. – СГЭ, XXI, Л., 1961, стр. 54.

- Реконструирован в пределах известного к 90-м годам XIX в. количества его монет (42 -документально, 7 — предположительно при 120 обнаруженных в кладе экземплярах, из которых более половины погибло в качестве ювелирного сырья). См. Сотников а. Указ. соч.

- И. Г. С п а с с к и й. Загадка одного клада. Сборник статей в честь В. Ф. Левинсон-Лессинга (в печати).

- И. С п а с с к и й. Насущные вопросы изучения русских монет X-XI вв., стр. 51—54.

- Н. Д. М е ц. Сребреники из с. Митьковки. — СА, 1960, № 1.

- А. А. М е д ы н це в а. Сребреник из Заречья на Стугне.— СА, 1965, № 1, стр. 289—290.

М.П. Сотникова. Нумизматика и сфрагистика, IV. Киев, 1971 г. С. 15-41