«Барон Миних, в проекте своём, представленном Императрице Анне, излагал, что около 1723 г. медныя монеты, делаемыя по 40 руб. в пуд, стоили вчетверо против внутренней их ценности. …Сие возвышение цены деньгам причиняло великой вред государству; ибо в Польше, наполненной Жидами, единственно занимающимися лихоимством, они подделывали сии 5-копеешники, выпускали их в Россию, и выменивая на границе на серебренную монету, получали прибыли по 400 % а даже более».

Барон Станислав фон Шодуар

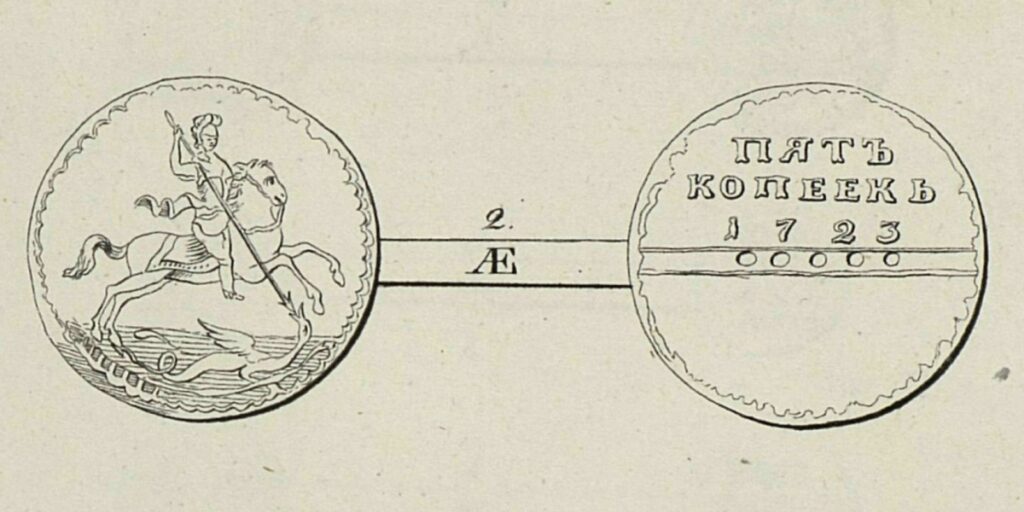

На фото – новодел неутверждённой пробной монеты, в то время как приведённые под ним строки относятся к «крестовому» 5-копеечнику массового чекана, образца 1723 – 1730 гг. Но именно этот новодел имеет прямое отношение к означенной теме, и мы ещё о нём поговорим. А текст, взятый из объёмного научного труда по российским монетам, опубликованного в строгую эпоху Николая I, представлен лишь в качестве маленькой «иллюстрации», отражающей нравы того времени. «Польша, наполненная Жидами-лихоимцами (с большой буквы, так у автора), усердно подрывающими экономику необъятной Империи» – это да, веский научный аргумент! Однако разбирать такое, мягко говоря, не стоит. Просто заметим, цитата не из дешёвого памфлета, а сугубо научной работы! Теперь подобные «непричёсанные» суждения больше не будоражат умы, а только придают некую живость и остроту сочинениям ушедшей эпохи. Однако признаем, труд сей талантливый и, безусловно, – знаковый. Именно он пробудил в обществе широкий интерес к отечественной нумизматике…

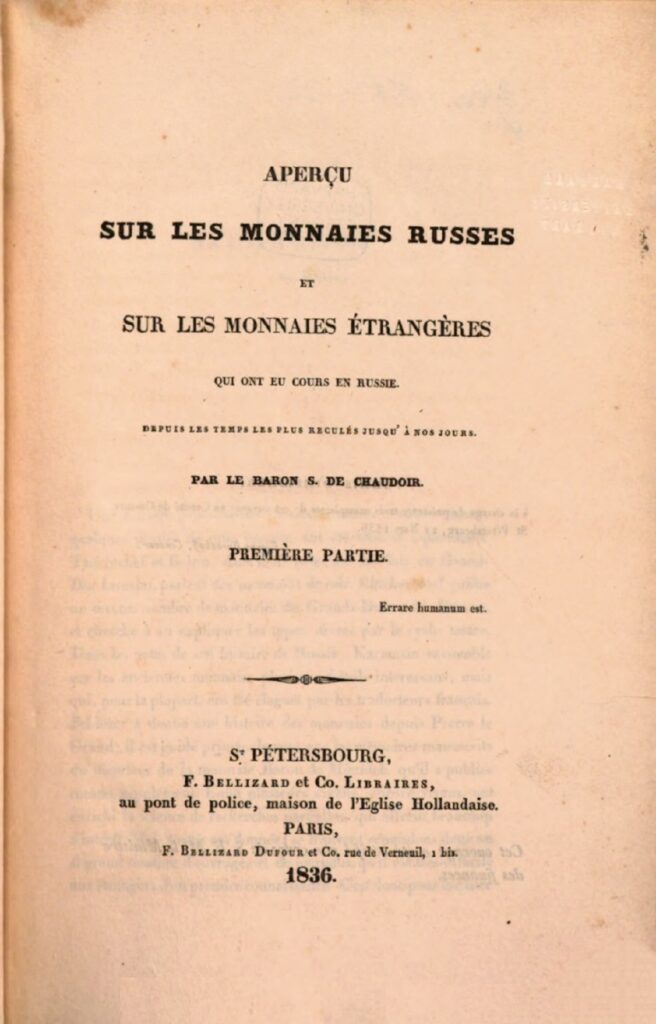

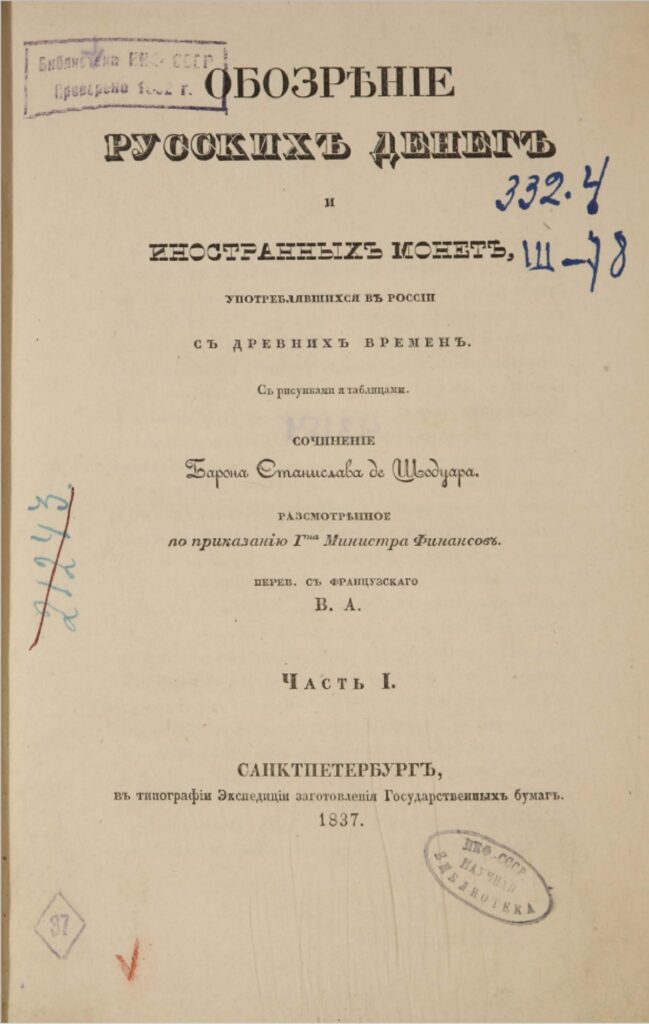

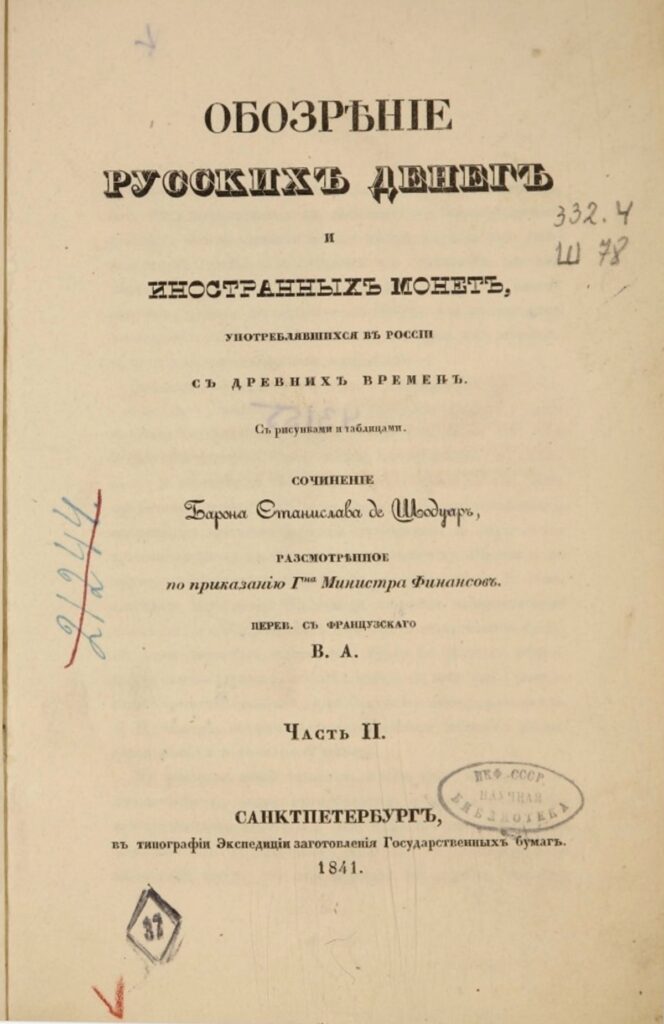

В 1836 году в Санкт-Петербурге и Париже вышел научный труд на французском языке с многословным названием: «Aperçu sur les monnaies russes, et sur les monnaies étrangères, qui ont eu cours en Russie, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours». Два тома одновременно: «Первая часть» (PREMIÈRE PARTIE) и «Собрание изображений» (RECUEIL DE PLANCHES).

Примечательно, что сам автор творения, барон Станислав Иванович Шодуар (1790-1858), археолог, нумизмат, энтомолог и библиофил – подданный Российской Империи, Член-корреспондент Петербургской академии наук. Но русскому читателю пришлось целый год ждать перевода, когда в 1837 году в Санкт-Петербургской типографии Экспедиции заготовления Государственных бумаг, наконец, вышло двухтомное «Обозрение русских денег и иностранных монет, употреблявшихся в России с древних времён». Надо полагать, Станислав Иванович писал на французском языке для популяризации темы русских монет за рубежом. «Обозрение…» представляло собой действительно фундаментальный труд, где Шодуар впервые постарался объединить все известные на тот момент факты о денежном обращении на территории России.

Книгу Шодуара оценили практически сразу: уже в 1838 году за своё «Обозрение» барон был удостоен полной Демидовской премии (5’000 рублей государственными ассигнациями). Подчеркнём, в то время это самая почётная неправительственная награда в Российской Империи. Учреждена в 1831 году Павлом Николаевичем Демидовым (1798-1840), представителем легендарного рода уральских промышленников, камергером двора Его Императорского Величества и меценатом. Ежегодно, с 1832 по 1865 годы, она вручалась учёным за выдающийся вклад в развитие наук. Об уровне Демидовской премии говорит уже то, что лауреаты по их публикациям отбирались самой Императорской академией наук. Лауреатами полной Демидовской премии в разное время становились: прославленный мореплаватель И.Ф. Крузенштерн (1836), великий хирург Н.И. Пирогов (1844, 1851, 1860) и гениальный химик Д.И. Менделеев (1862).

Первый том (Часть I) «Обозрения», по сути, это исторические заметки. Широкими мазками, живым языком автор сразу увлекает нас за собой. И отправляет в долгое путешествие, начиная с античности, от самых истоков зарождения денег, переходя на германские племена… пока, наконец, добирается и до России:

«Торговля первоначально состояла в мене разных произведений. Омир (Гомер), описывая торг Греков, во время осады Трои, говорит: “прибыло из Лемноса множество кораблей, с винами . . . . . прочее раскуплено было войском; одни меняли на медь и железо, другие на воловьи кожи, а иные на невольников”. Сравнивая оружие Главково с Диомидовым, он пишет, что “одно стоило 100, а другое 9 быков”. По свидетельству Павзания, за дом Полидора было заплачено быками; ибо тогда ещё не знали ни золотой, ни серебренной монеты, и при покупке чего-либо платили быками.

У Германцев скот заменял денежную числимость. По их законам за всякую вину взималось известное число скота. Даже в наше время Татарские народы, живущие пастушески, скотоводством, употребляют скот вместо денег и Черкесы часто оценивают оружие числом баранов.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В России денежное дело шло и развивалось подобным сему порядком: сперва был меновой торг вещами, потом металлами на вес, а наконец введена битая монета».

Но и дальше русская история постоянно перемежается с мировой: Персия, Индия, Китай, Мексика, Англия, Исландия, Испания, Португалия, Голландия, Германия, Польша, Сибирь… Что не удивительно, само оглавление ясно показывает широту затронутых тем: Первоначальные представители денег, под иными названиями (меха, гривна, куны, резаны, мордки и т.д.); Иностранные деньги, обращавшиеся в России (золотник, корабленики, португальские, дукаты, гроши, чехи и т.д.) …

Небольшая выдержка:

«Вологодской Губернии, в г. Усть-Сысольске и в его уезде, подать платят связками белки, считая в одной связке 10 штук. Во многих местах Сибири кирпичный чай служит монетою. В Эстляндии и Лифляндии кожаные и бумажные знаки (марки) с клеймами обращаются в клубах и городских общинах вместо денег, в своих только ведомствах, или околодках.

В Польше, при Казимире Великом, узаконено было прежде апелляций по какому либо делу внести в суд 3 марки, или куницы (куны), которые, в случае правоты истца, возвращались ему, а в неправом деле он их терял. Звериная ловля в Польше, даже до XIII в. изключительно принадлежала Королю, и всякаго убитаго зверя, а особливо шкурки векш и белок, должно было доставлять в королевскую казну».

Интересны заметки о русских боевых наградах XVI века из части «Португальские» второй главы:

«После победы, одержанной Русским воинством, под начальством Князя Мстиславского Бориса и Годунова, над татарами, в 1591 г., Царь Феодор Иоаннович послал к каждому из сих вождей золотые Португальские, а другим Боярам, воеводам и окольничим по 2 корабельника, другим же по 1 корабельнику, а иным наконец по 1½ и по 1 золотому (дукату или червонцу) Венгерскому (Угорские). Сии Португальские были монета золотая, деньги, а не медали. Была она делана при Короле Эммануиле (1521-1557 г.), весом в 1 унцию Португальскую».

Постепенно круг интересов автора сужается до пределов непосредственно русских земель, а дальше – Российской Империи и её территорий (Грузия, Польша). Вот выдержка уже из аннинского периода:

«В указе 1737 г. 15 Сентября изъяснено, что хотя клеймом, которое, по повелению Императрицы, вырезал славный медальер Гедлингер (Hedlinger) для серебренных рублей, выбито уже было 2,671 р., также клеймом, которое точь в точь с онаго вырезал мастер Лукьян Дмитриев, сделано на Московском Монетном дворе 257,000 р. и большая часть сего количества пущена в обращение; но когда замечено, что на сих рублях неприлично сокращен Государыни титул: Б. М. Императрица и Самодерж. Всеросс. то делание их остановлено. Потом вырезано другое клеймо с полным титулом, и в таком виде рубли биты были до конца сего царствования».

Думаю, не нужно разбирать весь том подробно. Выделенные отрывки говорят сами за себя: это не справочник для узкого круга специалистов, это – увлекательный экскурс в историю денежного обращения для самых широких масс. Где цифры и факты не перебивают нить рассказа, а гармонично вплетаются в текст, придавая конкретики повествованию. Затронуты самые широкие темы – от античности, средневековой Европы и древней Руси, до правления последнего на тот момент российского императора. Даже подробно разобрана этимология слова «РУБЛЬ» и приведена дата его первого упоминания (1317 год) со ссылкой на источник (“Успенск. II. 656”: Гавриил Успенский, «Опыт повествования о древностях Русских», Харьков, 1818, ч.2, отд.2, стр.656). Неудивительно, что именно с книги Шодуара в России начался настоящий всплеск интереса (если не сказать «бум!») к отечественной нумизматике.

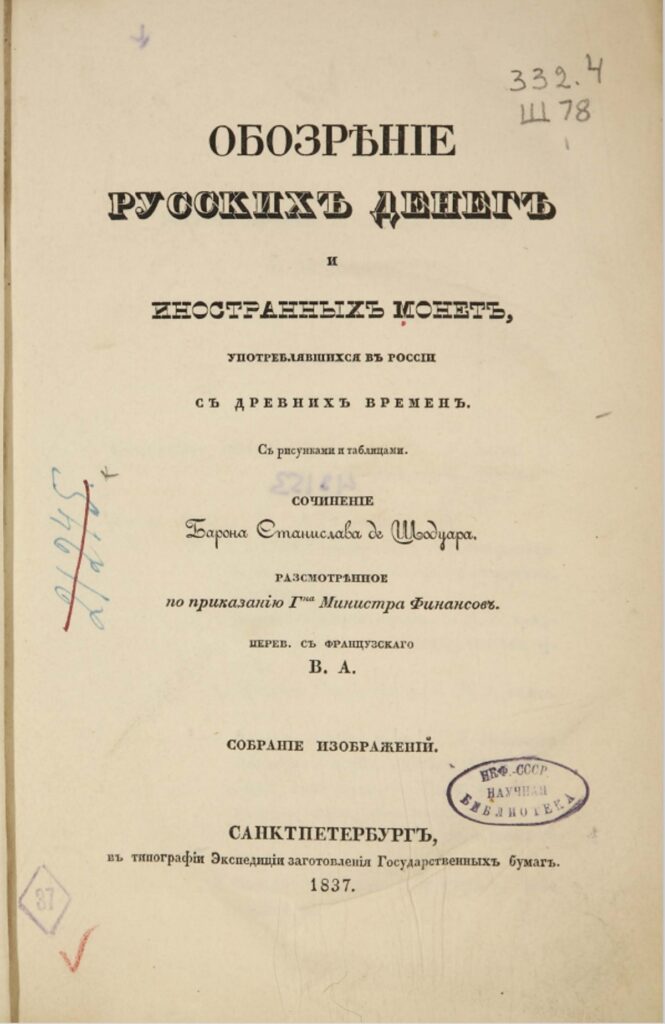

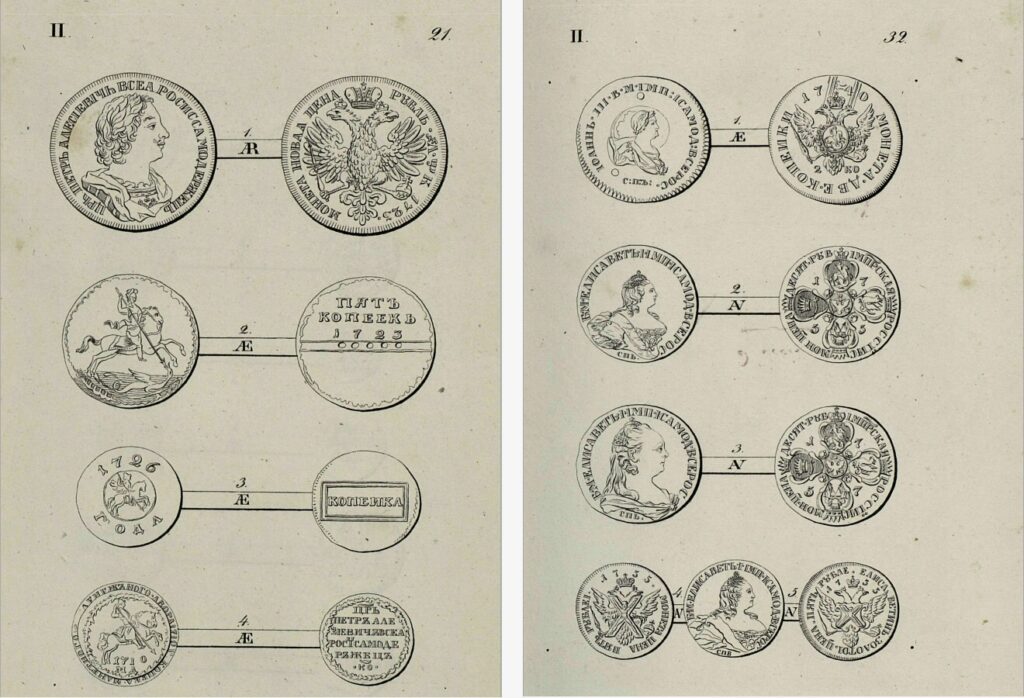

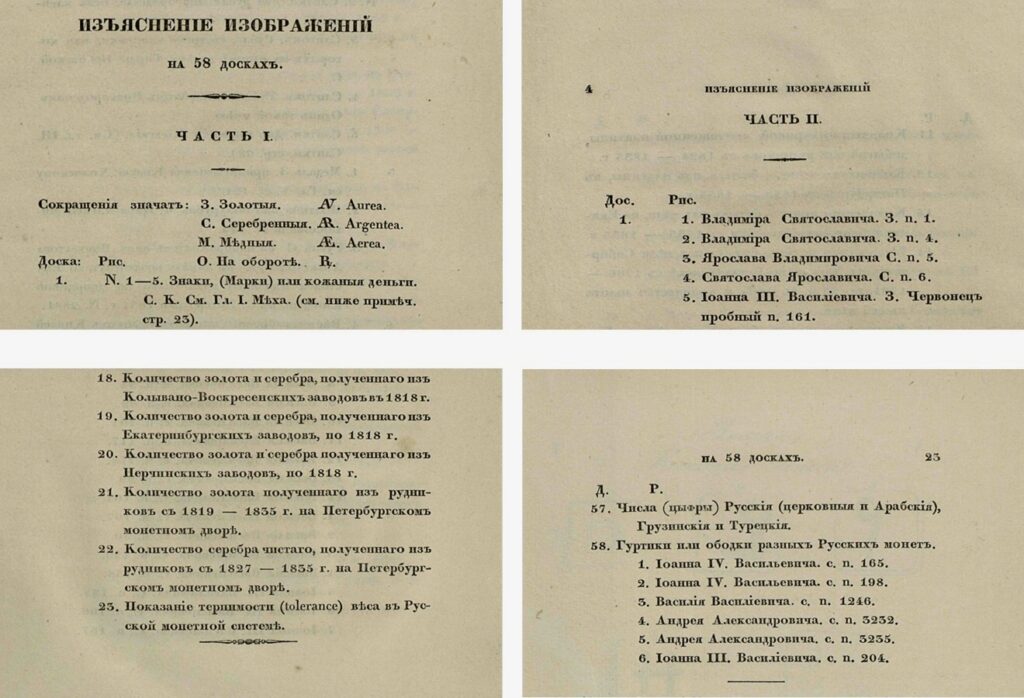

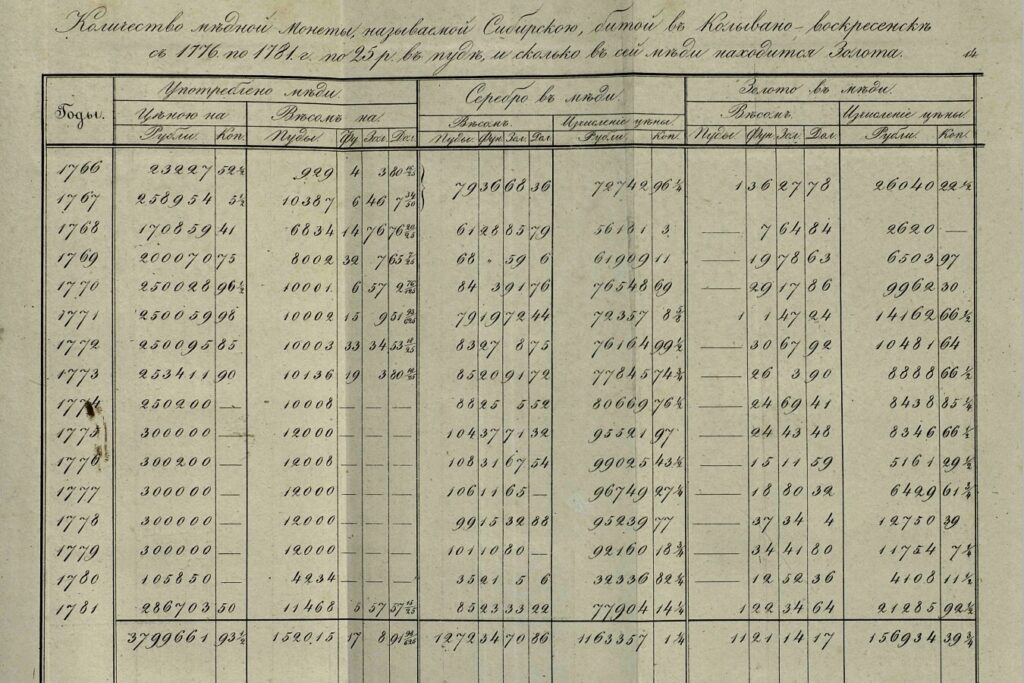

Второй том «Обозрения» барона Шодуара не является отдельной частью. Похоже, данный выпуск изначально планировался как некое дополнение. Недаром, он позиционируется всего лишь: «Собрание изображений». Действительно, том содержит 58 листов с рисунками монет, денежных знаков и образцами гуртовых оформлений, 3 листа переводных таблиц плюс 20 листов статистических таблиц. А небольшая текстовая часть книги – это «изъяснение изображений», то есть перечень изображенных в ней монет и названия таблиц.

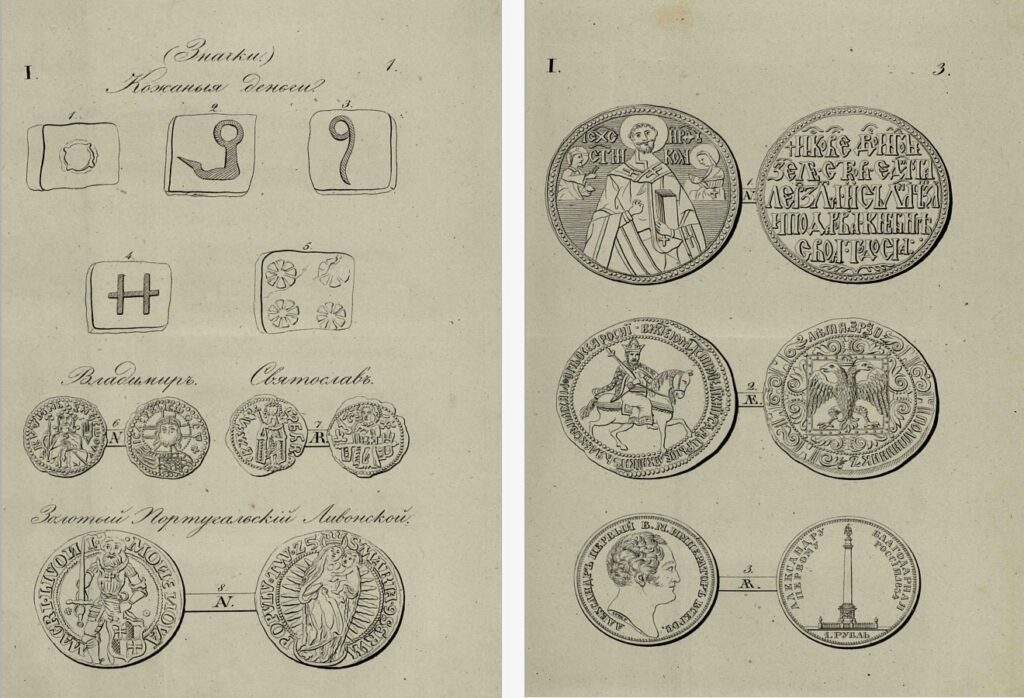

Что касается монет, это зарисовки от руки. Хотя им не откажешь в некотором изяществе, часто они небрежные и схематичные. Но для образовательной цели вполне годятся.

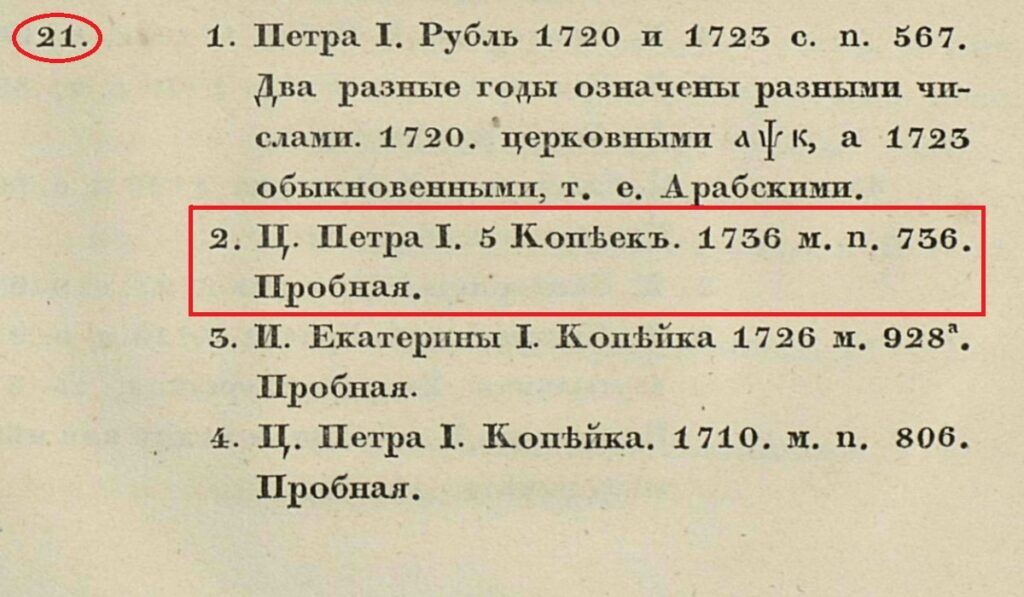

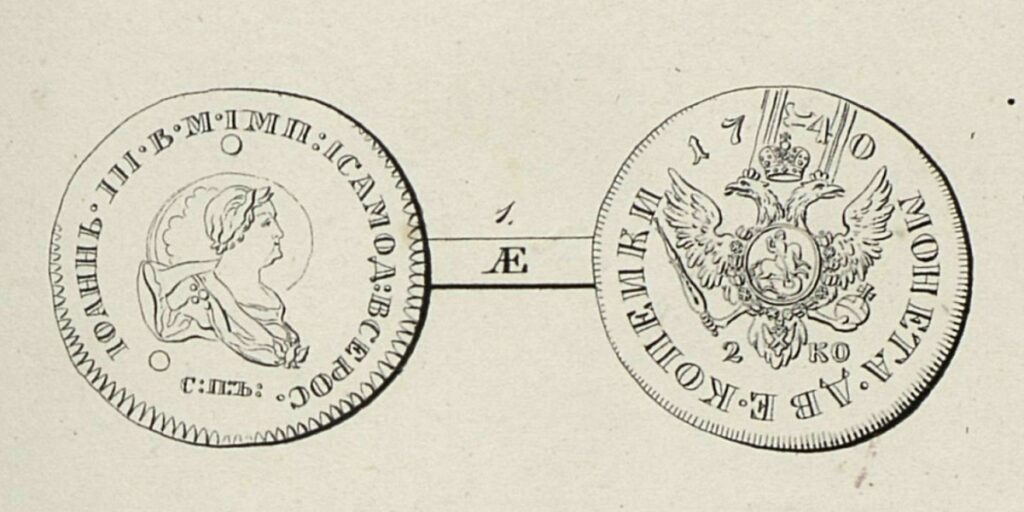

Рисунки монет небольшими группами расположены на т.н. «досках» (печатных формах). Проще говоря – на отдельных листах. Номер каждой «доски» указан в правом верхнем углу листа. Лицевая и оборотная сторона монеты соединены двумя чертами. Над верхней стоит порядковый номер рисунка на соответствующей «доске», а над нижней, «жирной» чертой – обозначение металла, из которого монета изготовлена: Ꜹ – золото; AR – серебро; AE – медь. Таким образом, каждую монету легко найти в перечне по номерам «доски» и рисунка. Удобно и наглядно.

Правда, есть нюансы…

Во первых, зачем-то весь том разделён на 2 части (номер части указан римскими цифрами напротив номера «доски» – в левом верхнем углу листа).

Во-вторых, в «изъяснении изображений» прямо указано, что представлено всего «58 досок» (листов):

Заключительный том «Обозрения» Шодуара (Часть II) на французском языке вышел в 1837 году. А вот русскому читателю пришлось четыре года ждать перевода, вплоть до 1841. Здесь барон собрал, пронумеровал и подробно описал уже все ему известные русские и имеющие отношение к России монеты, включая территориальные выпуски. Было пронумеровано и описано 3’267 штук.

Смысл действий Шодуара понятен: собрать в одном томе как можно больше материала. Но проиллюстрировать весь трёхтысячный объём тогда – работа непомерно затратная, которая могла растянуться на несколько десятилетий. Потому барон и ограничился голыми описаниями.

Начало положили три Златника и Сребреник «Крестителя Руси» Владимира Святославовича (980 – 1015). И далее шли монеты Великих Киевских, Московских и Русских князей, Царей, Императоров по порядку правления: Ярослав (1015 – 1054), Святослав (1073 – 1078), Дмитрий Донской (1362 – 1389)… вплоть до действующего на тот момент Императора Николая I (с 1825). Последней монетой императорского периода стал памятный рубль 1834 года «На открытие Александровской колонны в Санкт-Петербурге», его описание шло под номером «2891».

И уже в самом конце Шодуар отдельным разделом выделил удельные монеты. Там же он разместил краткие исторические обзоры большинства уделов: Белозерск, Боровск, Дмитров, Галич, Ярославль, Кашин, Можайск, Нижний и Великий Новгород, Псков, Рязань, Ростов, Суздаль, Тверь, Верея, Волоколамск, Звенигород – чьи монеты были представлены.

Одни обзоры вышли обширными. Например, историческая справка Твери заняла больше трёх страниц. А самый краткий обзор – у Дмитрова – уместился в маленький абзац из двух предложений.

Рассмотрим конкретный пример, чтобы наглядно продемонстрировать результат титанических усилий барона по описанию более трёх тысяч двухсот монет. Возьмём монету под номером «740» из Второй части «Обозрения». Это пробный пятикопеечник 1723 года, который вошёл также в «Собрание изображений» (см. выше, второй скан с рисунками: ч.II, «доска» 21, рис. 2):

В перечне рисунков у него скромное наименование: «Ц. (царя) Петра I. 5 Копеек. 1736 м. n. 736. Пробная»;

А во второй части (Ч. II) «Обозрения» идёт уже подробный разбор:

«740. Св. Георгий в шлеме, на коне, скачет в пр. (вправо) прободает копьем змия, в кружке зубчиками.

Об. (оборот) пять ǁ копеекъ ǁ 1723, сверху поля, внизу 5 шариков, между двумя двойными чертами пресекающими все поле монеты.

Гурт. Сеткою. Бита для опыта».

Думаю, вы уже сами заметили два явных ляпа…

Монета 1723 года в перечне «Собрания изображений» представлена с датой «1736», это – раз!

Затем идут некие обозначения: «м. n. 736». Литера «м.» – означает «медь», а «n. 736» – ссылка на номер, под которым данная монета описана во Второй части «Обозрения». Но ссылка и номер не совпадают, потому как 736 ≠ 740! Это – два…

Ещё работая над двумя первыми томами, барон уже вовсю нумеровал монеты в заключительной части «Обозрения». Естественно, те из монет, что вошли в «Собрание изображений», имели ссылки на номера своих описаний в будущем издании. Отметим, для начальных номеров ссылки работают верно. Но дальше что-то пошло не так. Действительно, том с изображениями уже вышел, а заключительная часть ещё не завершена – вносились правки. Так у Полтинника 1654 года Царя Алексея Михайловича (первый скан с рисунками: ч.I, «доска» 3, рис. 2) ссылка и номер совпадают – «425», а у пробного пятикопеечника 1723 года, как уже видели, расхождение на 4 единицы (736→740). И чем дальше, тем больше. Последняя из выпущенных монет – памятный рубль «На открытие Александровской колонны» – в «Собрании изображений» даёт ссылку на номер «2881», тогда как во Второй части «Обозрения» она описана под номером «2891». Разница в десять единиц! Чем крупнее номер, тем больше расхождение.

Выше упоминалось, что удельные монеты, хоть и выпускались раньше царских и императорских, были описаны в самом конце Второй части «Обозрения». А значит, у них оказались наибольшие порядковые номера, на которые пришёлся пик расхождений со ссылками из предыдущей книги. В итоге, возникла жуткая путаница. Это нонсенс для издания каталожного типа! Не говоря уже о других ошибках, часть которых здесь уже озвучена.

А ещё есть казусы перевода.

В разделе «Удельные монеты» читаем самую краткую историческую справку, посвящённую городу «Дмитриев» (Дмитров). Всего два предложения: «Теперь уездный город Московской губернии, основан в 1153 г. В.К. Юрием (Георгием) Владимировичем, по случаю рождения сына его, о котором здесь получил он известие в 1389. В.К. Дмитрий Иоаннович Донской отдал его в удел своему сыну князю Петру Дмитриевичу, умершему бездетным в 1428 г.»

Из текста выходит, что город был основан Великим Князем в 1153 году по случаю рождения его сына, о котором он получил известие… в 1389 году – то есть через 236 лет! Причём, Князь сначала на радостях основал город, а уж потом, спустя два века, ему, наконец, сообщили, что у него сын родился… И так, и эдак – какой-то «футуризм» получается! В чём же дело? Да, конечно же, в точке «.», которую надо было ставить после слова «известие», а не даты «1389». Кажется, мелочь, но с неискушённым читателем XIX века мог и конфуз приключиться.

Между прочим, во французском оригинале у барона всё верно:

Но серьёзные ошибки, включая даты в таблицах и расхождение ссылок с нумерацией, во французском первоисточнике, естественно, те же самые. Увы, с французского оригинала к нам перешли все огрехи, а кое-где ещё свои добавились. Хорошо же барон популяризовал русскую нумизматику за рубежом! Рассказчик, может, он отменный, а вот каталогизатор из него совсем никудышний… Даже невольно возникают мысли: за что полную Демидовскую премию в 5’000 рублей ассигнациями присудили?!

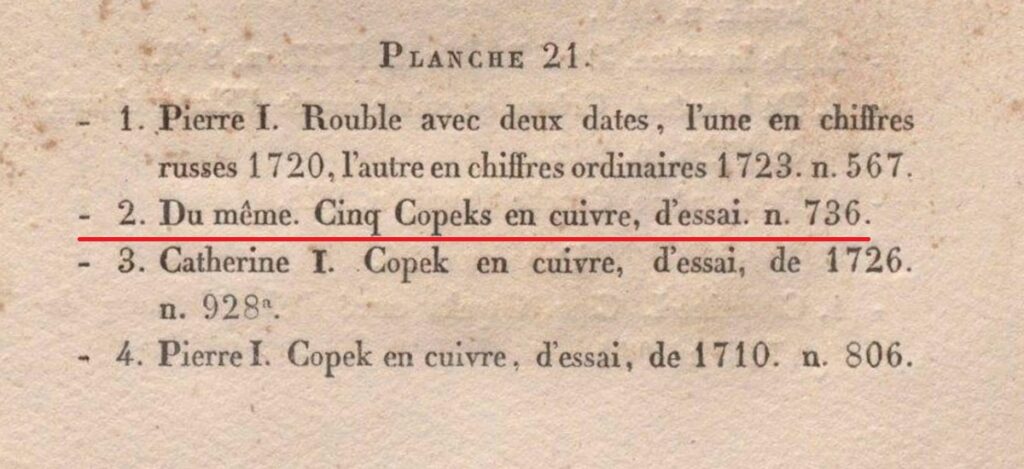

Наименование пробного 5-копеечника 1723 года в перечне французского издания «Собрания изображений» (RECUEIL DE PLANCHES) выглядит так:

«Du même. Cinq Copeks en cuivre, dessai. n. 736.» / «От того же (Петра I). Пять медных копеек, проба. № 736.»

Правда, там дата вообще отсутствует, но ссылка ведёт на тот же номер «736», что и в русском переводе. И во Второй части (SECONDE PARTIE) французского издания «Обозрения» Шодуара этот пробный 5-копеечник так же описан под номером «740».

Но как бы там ни было, трёхтомный обзор с множеством иллюстраций, увлекательным экскурсом в историю и подробным описанием огромного количества материала – изданий такого масштаба русская нумизматика ещё не знала! Это был огромный шаг вперёд. Книга стала настолько популярна, что вскоре на основе её иллюстраций был выпущен ряд новоделов. Теперь они очень редки.

Новоделы по иллюстрациям из «Обозрения» Шодуара отмечены крупными исследователями в области нумизматики, в частности, И.Г. Спасским. Были они в выдающихся коллекциях. Например, Антонина Прокопа и Великого Князя Георгия Михайловича. Сейчас присутствуют в крупнейших нумизматических собраниях ведущих мировых музеев. Интерес к ним огромный. Что немудрено. Хотя выглядят эти «монеты», прямо скажем, аляповато. Причина чего ясна: их основой послужили лёгкие рисунки, даже скетчи, из книги первой половины XIX века. Но как раз именно это обстоятельство привлекает к ним основное внимание. Уникальный случай в истории отечественной нумизматики, когда профессионалам монетного двора пришлось работать по небрежным рисункам из недавно вышедшей книги!

Самым ярким и гротескным из всей череды «новоделов по Шодуару», несомненно, является новодел пробного 2-копеечника 1740 года Императора Иоанна Антоновича (второй скан с рисунками: ч.II, «доска» 32, рис. 1).

Признаем, очень странное изображение юного императора: его голова будто бы накрыта по грудь неким «скафандром», а прямо из темени выходит «спиральная антенна», уходящая за спину… Над головами орла по три «провода» с каждой стороны. Но глядя непосредственно на иллюстрацию в книге, видишь несколько иную картину. Становится ясно, что резчики, не разобравшись в сути, сильно исказили отдельные детали и без того схематичного рисунка. А «скафандру», «спиральной антенне» и «проводам» есть вполне логичное объяснение.

Как известно, заготовками для пробных 2-х копеечников 1740 года Анны Иоанновны и Иоанна Антоновича служили «крестовые» 5-копеечники образца 1723 – 1730-х годов. Следы их просматриваются на всех сохранившихся единичных экземплярах в музейных и частных собраниях.

На иллюстрации из книги остаточные следы с заготовки («крестового» пятака) переданы небрежно, но вполне отличимы. Так «скафандр» – это часть обода вокруг двуглавого орла на аверсе пятикопеечника, а «спиральная антенна» – проглядывающий контур одного из крыльев орла. Из пяти больших счётных точек пятака при перечеканке осталось две: одна внизу слева, а вторая над портретом Иоанна:

На реверсе тоже интересная картина. Над орлом пробной монеты чётко видны остаточные следы одной из сторон «креста» пятака с оставшейся от даты единицей. Правда, на рисунке двойные толстые линии, из которых состоит «крест», показаны четырьмя тонкими каждая. А на новоделе они уже трансформировались в две тройные полоски, став совсем неузнаваемы.

Вот так новодел пробной монеты приобрел нелепые детали в изображении, которых у оригинала никогда не было. Даже литеры с обозначением монетного двора «С:П:Б:» под портретом Иоанна Антоновича непонятным образом поменялись на «С:П:Ъ:».

Ещё один новодел, отмеченный фотографией в самом начале статьи (описание его оригинала – № 740 из Второй части «Обозрения» – мы разбирали выше):

5 копеек 1723 года.

Выделяется именно тем, что он наименее аляповатый из всей линейки «новоделов по Шодуару». Хотя и здесь не обошлось без казусов, но это уже претензии к иллюстрациям. Новодел скопирован более-менее точно, а большие расхождения с оригиналом наблюдаются в самом книжном рисунке:

Исходный контур «края земли» под лежащим змием, сначала в иллюстрации, а затем на новоделе, превратился в некую «ветку», которую змий судорожно сжал своей нечестивой лапой. Да и никакого «моря» (правда, задуманного, как «суша») под Св. Георгием на оригинале нет. Но исполнено красиво.

Самый же экстравагантный из всех «новоделов по Шодуару», это гибридный новодел с аверсом пробных 2 копеек 1740 года Иоанна Антоновича и реверсом с изображением Св. Георгия от новодела пробного 5-копеечника 1723 года:

Этот уникальный экземпляр объединил два самых интересных новодела по иллюстрациям из книги барона. Это произошло, видимо, по прихоти высокопоставленного заказчика.

Помимо рассмотренных, известны «новоделы по Шодуару» пробных 2 и 5-копеечника 1740 года Императрицы Анны Иоанновны, пробного 5-копеечника 1771 года для Молдавии и Валахии. Можно по-разному относиться к этим новоделам. Но их изюминка именно в том, что теперь они, как яркое напоминание о первой серьёзной попытке крупного каталожного издания по русским монетам. Попытке более чем удачной! При всех внутренних недочётах, трёхтомный труд Станислава де Шодуара, в буквальном смысле, вывел отечественную нумизматику на новый уровень.

Ярослав В. Белоусов