Монетные гривны, слитки серебра стандартной формы и веса, представляют собой феномен, свойственный лишь денежному обращению Древней Руси XI—XV вв. Нигде больше в Европе монетные гривны не употреблялись, хотя слитки серебра не установившихся форм и весов, чаще всего в виде палочек различной длины и толщины, известны на громадном пространстве Восточной, Западной и Северной Европы; в Дании, Шлезвиг-Гольштейне, Поморье, Западной и Восточной Пруссии, в Силезии, Польше, Балтийских странах, а также в Приладожье, на Западной Руси, вдоль течений Днепра и Волги.

Так же, как и на Руси, подобные слитки обращались на севере и западе Европы с середины X в. [1] Чтобы лучше понять причины, вызвавшие к жизни монетные гривны, стоит бросить взгляд на денежное обращение Древней Руси эпохи раннего средневековья.

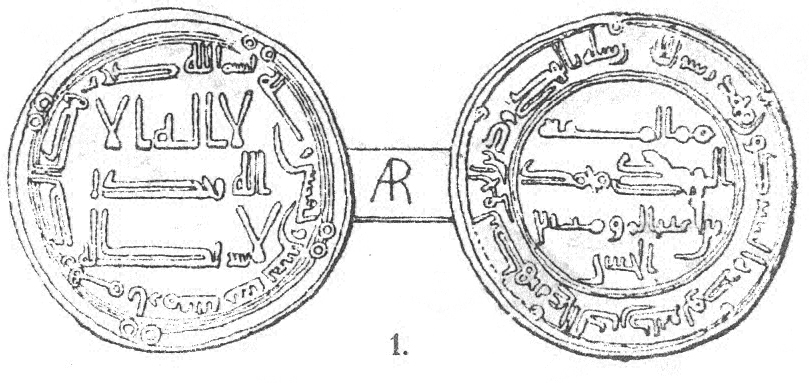

Вплоть до конца X в. Русь не имела собственной монеты и обходилась иноземной, главным образом арабской. Со второй половины VIII в. на восточнославянские земли начали поступать во все возрастающем количестве серебряные монеты стран Арабского халифата, так называемые куфические дирхемы (рис. 1). Они стали главной монетой денежного рынка Руси в течение более чем двух столетий. Византийские монеты почти не принимали участия в русском обращении, а выпускавшиеся в очень малом количестве в конце X—начале XI в. киевскими князьями Владимиром, Ярославом и Святополком серебряные монеты, сребреники, преследовали, прежде всего, политические цели (среди них — пропаганду княжеской власти) и не оказали воздействия на денежный рынок.

В течение IX—X вв. куфический дирхем господствовал в Восточной и Северной Европе. Область его распространения то расширяясь, то несколько суживаясь, охватывала огромные пространства от Верхней Волги до нынешних Украины и Белоруссии, Приладожья, южной и северной Прибалтики и Скандинавии. Временем максимального распространения куфических монет на древнерусских землях и в Скандинавии был X век. Но в последней четверти этого столетия употребление дирхемов на рынке стало сокращаться из-за прекращения их притока с Востока, где иссякли запасы серебра. Это привело к началу выпуска низкопробных дирхемов, непригодных для международной торговли.

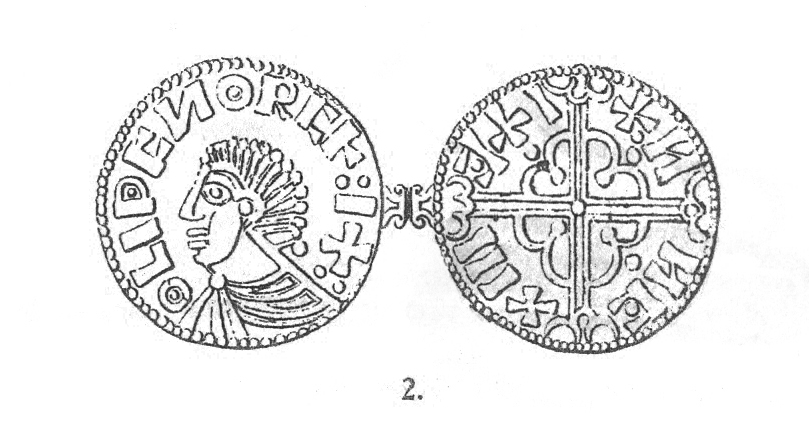

Южная Русь с конца X в. не знала притока монет извне. А на Северо-Западную и Северо-Восточную Русь начали поступать западноевропейские серебряные монеты — денарии, однако в количествах, не способных полностью заменить дирхемы (рис. 2). Более чем на сто лет денарии стали главными монетами обращения северорусских земель, но в начале XII в. прекратилось и их поступление. Нумизматы до сих пор спорят по поводу того, почему это произошло. Одни полагают, что торговля приобрела характер обмена товара на товар, вследствие чего могла обходиться почти без монет, другие — что вследствие резкого ухудшения качества денариев почти во всех странах их выпуска они перестали удовлетворять запросам международного обмена [2].

Но почти все нумизматы сходятся в том, что место монет в обращении Древней Руси XII—XIII вв. заняли монетные гривны — массивные слитки серебра, имевшие установленный вес и форму. С этим я решительно не могу согласиться.

Действительно, в кладах XII—XIII вв. количество монетных гривен резко возрастает, а монет — уменьшается, что и создало впечатление о вытеснении первыми вторых. Однако слитки, обращавшиеся на Руси в то время, обнаруживают в кладах, в которых отсутствуют монеты. Нет кладов XII—XIII вв., в которых бы вместе содержались гривны и монеты. Это говорит о том, что монеты и гривны обслуживали различные сферы денежного обращения. Если монеты употреблялись главным образом в повседневных сделках купли-продажи, то гривны использовались верхними слоями общества для уплаты долгов, выплаты контрибуций и пр. В гривнах составлялись крупные состояния и купеческие «капиталы», они лежали в княжеских и боярских сокровищницах. Об этом свидетельствуют и письменные источники. Приведу лишь два примера из Киевской летописи XII в. В 1144 г. галицкий князь Владимирко был вынужден уплатить в качестве контрибуции киевскому князю Всеволоду огромную сумму в 1400 монетных гривен (от 230 до 280 кг серебра, в зависимости от типа этих гривен: киевского или новгородского). А в 1146 г. князь-наемник Иван Берладник получил у черниговского князя Святослава за службу 200 монетных гривен и примерно 6 фунтов золота [3].

Монетные гривны родились не потому, что денежный рынок начал ощущать недостаток монет, арабских или западноевропейских. Причина была в ином: в нарастании масштабов экономической жизни, оживлении земледелия, ремесел и промыслов, что стимулировало торговлю, приводя к многократному увеличению ее объемов. Исследовавшие историю Киевской Руси XII в. ученые согласно отмечают быстрый подъем древнерусской экономики в то время.

В связи с возрастанием количества торговых операций, увеличением стоимости сделок, по-видимому, родилась мысль стандартизировать вес слитков серебра, и раньше употреблявшихся в качестве платежных средств. Опознавательным знаком монетных гривен того или иного установленного веса должна была служить их форма: шестиугольная на юге (киевские гривны) или палочкообразная на севере (новгородские гривны). Так родились монетные гривны на Руси.

Исследование монетных гривен связано с большими трудностями. Одна из главных состоит в невозможности хотя бы приблизительной их датировки. Поскольку до недавнего времени, как упоминалось, их не находили вместе с монетами, которые бы датировали их. Мало чем может помочь археология, потому что находки гривен в точно датированных культурных слоях крайне редки и выглядят случайными. Поэтому на вопрос: когда появились монетные гривны, нумизматы отвечали, руководствуясь скорее логическими соображениями, чем вещественными доказательствами. Некоторые исходили из собственной интуиции и понимания развития монетного дела и денежного обращения на древнерусских землях. Недаром в старой нумизматической литературе, XIX—начала XX вв. избегали указывать какие-либо, даже самые общие даты рождения гривен тех или иных типов.

Вообще-то слитки серебра разнообразной формы и веса вошли в обращение на Руси в X в.; это были либо круглые, лепешкообразные, либо, чаще всего, палочкообразные слитки [4]. Их находили в кладах вместе с арабскими монетами, чеканенными в этом столетии. Когда же пришла мысль сделать стандартными слитки различных весов и форм?

Время перехода от производства слитков неопределенного веса и формы к отливке стандартизированных монетных гривен нумизматы определяли по-разному: сначала в широком диапазоне времени с X по XIII вв. Проведшая многолетнее исследование древнерусских монетновещевых, вещевых и состоявших из одних слитков кладов Г.Ф. Корзухина предлагала относить время сложения развитой гривенной системы к середине XII в., допуская при этом, что начало отливки слитков определенного веса относится к XI в. [5] Ко второй половине XI в. отнес появление первых монетных гривен В.Л. Янин [6]. И.Г. Спасский суммарно датировал возникновение монетных гривен XI веком [7]. Почти все нумизматы считают, что первыми появились на рынке киевские гривны. Их называли так по месту большинства находок в столице Древней Руси Киеве.

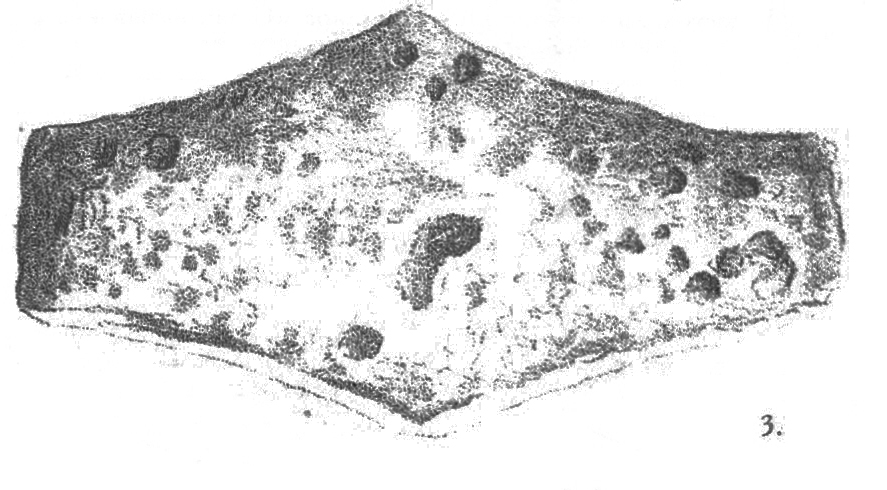

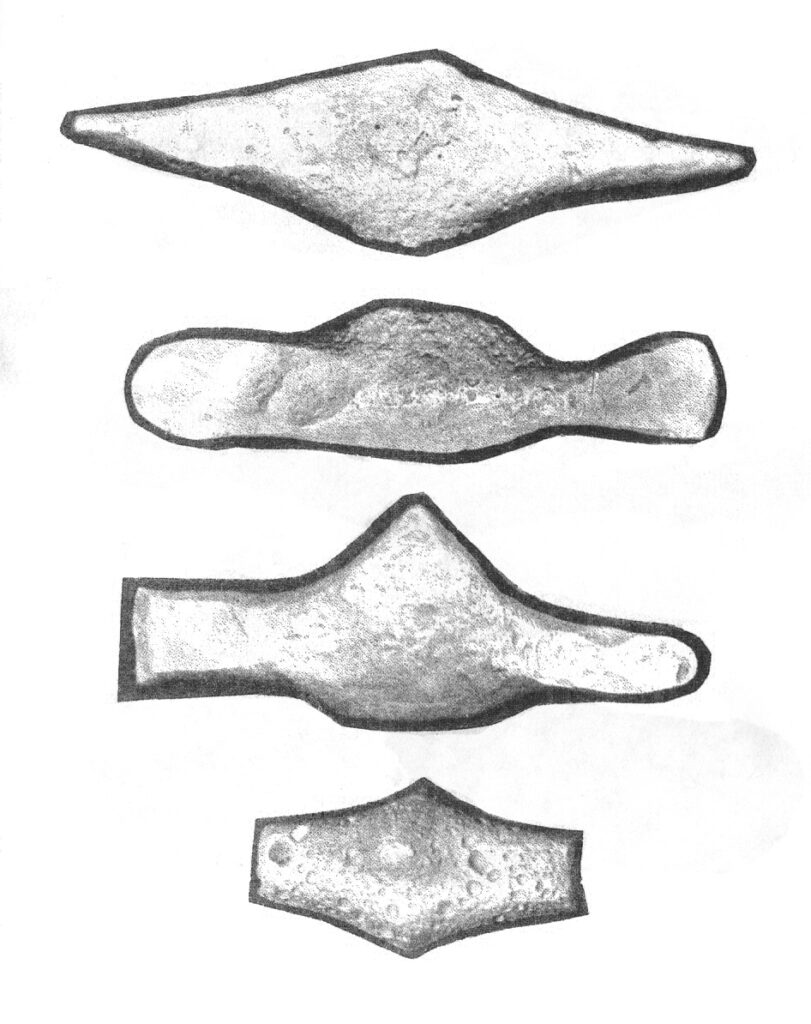

Киевские гривны представляют собой слитки серебра в форме вытянутого ромба с обрубленными концами, т. е. шестиугольные (рис. 3). Отливались они, как и монетные гривны других типов, в открытых формах, вследствие чего почти все известные науке экземпляры имеют утолщение в середине лицевой стороны в форме бугорка. Поверхность абсолютного большинства киевских гривен шероховатая и изрыта кавернами, что было следствием выгорания различных примесей в серебре в процессе выплавки слитков. Средний вес киевских гривен находится в пределах 161—164 г, что почти точно совпадает с половиной византийского фунта-литры (163,73 г) [8]. В основу производства этих гривен была положена, следовательно, распространенная на юге византийская единица веса.

Клады с киевскими гривнами, а также отдельные их экземпляры, находили, наряду с Киевом, почти исключительно на юге Древней Руси: в Киевской земле, а также в прилегающих к ней Волынской, Черниговской, Смоленской и Полтавской землях. Впрочем, изредка их обнаруживали в Новгороде и некоторых других городах Руси Северной. К настоящему времени науке известно более 400 киевских гривен, находящихся преимущественно в коллекциях Эрмитажа в Петербурге и Исторического музея в Москве.

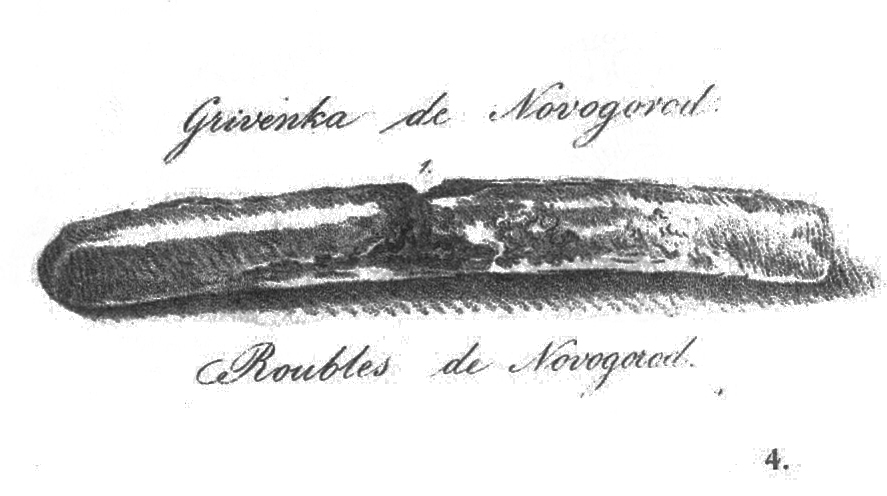

Нумизматы полагают, что киевские гривны появились в XI в. Затем, в XII в. родились гривны новгородские — палочкообразные слитки весом в среднем 204 г с небольшим, что составляло половину распространенного на севере Руси западноевропейского (каролингского) фунта (рис. 4). Существование двух различных весовых систем затрудняло торговый обмен между русскими Севером и Югом. Ведь монетные гривны, в отличие от предшествовавших им слитков серебра разных весов и форм, принимались на рынке уже не по весу, а по счету, что упрощало и убыстряло сделки.

Поэтому большинство исследователей думает, что в результате стремления объединить южную и северную гривенные системы в конце XII, а то и в начале XIII в. начали изготовлять тяжелые киевские гривны, вес которых близок к северной норме, т.е. к 204 г. с лишним. По форме эти монетные слитки действительно напоминают киевские, они тоже шестиугольные. Однако их очертания более сглажены, характерные треугольные выступы на продольных сторонах более тупые, а сами слитки гораздо толще. Считается, что эти тяжелые гривны изготовлялись на юге Руси [9].

Однако топография находок тяжелых киевских гривен не подтверждает версии об их южнорусском происхождении. Основные клады этих гривен, которые можно назвать псевдокиевскими, найдены в Северо-Восточной Руси. Главное же, их вес свидетельствует, что они были средством не южнорусского, а северорусского обращения и где-то на севере и отливались.

Самыми поздними по времени выпуска нумизматы до сих пор считают так называемые черниговские гривны (рис. 5). Их появление обычно относят к концу XII—XIII вв. Они представляют собой одну из величайших загадок русской нумизматики. Остается неясным почти все: время и место их производства, территория обращения, весовые характеристики. Поверхность этих гривен обычно расплющена молотом. Однако смысл этой операции оставался таинственным. Все это стало причиной того, что ученые-нумизматы мало и неохотно занимались «черниговскими» гривнами. Достаточно сказать, что не существует ни одной специально посвященной им статьи.

Даже наименование этих гривен условно. Они названы «черниговскими» по месту одной из первых находок на севере Черниговской земли, в Новгород-Северском княжестве. Но большинство этих гривен найдено на северо-востоке и северо-западе Руси. Оригинально и смело попробовал истолковать гривны с расплющенной поверхностью И.Г. Спасский. Он отнес их к XIII в. и объявил промежуточным типом между киевскими и новгородскими гривнами. И.Г. Спасский связывает с этими монетными слитками упоминание в Галицко-Волынской летописи XIII в. о князе Волыни Владимире Васильковиче, по велению которого в 1288 г. серебряные блюда и кубки переплавили в гривны [10]. Ученый полагает, что имелись в виду монетные слитки, бывшие одной из разновидностей плющеных гривен [11]. Однако гипотеза И.Г. Спасского нуждается в добавочных доказательствах.

Наверное, черниговские гривны так бы и остались нерешенной загадкой русской нумизматики, если бы не помог счастливый случай. Летом 1967 г. на острове Готланд, расположенном в центре Балтийского моря, фермер Пер Андрес Кроон из села Бурге пахал свою землю. Из-под лемеха плуга брызнула струйка серебряных монет. Прибывшие археологи обнаружили большой монетно-вещевой клад, весивший более 10 кг. Монет было около 3000. Они оказались преимущественно германскимим денариями, но в кладе содержались и скандинавские денарии, и даже куфические дирхемы. Главное же — в нем находились 34 «черниговские» гривны, а также слитки серебра других типов, напоминающие лепешки и палочки.

Древнерусские монетные гривны клада из Бурге представляют собой исторический источник большой важности. В этом кладе, найденном на Готланде — средоточии международной торговли Северной и Восточной Европы в XI—XIII вв., многое оказалось необычным. Впервые за пределами Древней Руси найден комплекс из 34 гривен. Впервые гривны обнаружены в кладе совместно с монетами. Наконец, найденные в Бурге гривны принадлежат к самым редким и наименее изученным среди всех типов древнерусских слитков серебра стандартной формы и веса.

Приступая к изучению гривен из Бурге и сопутствовавших им в кладе других слитков, я надеялся, что эта работа поможет пролить свет на проблему возникновения и обращения монетных гривен на Руси вообще. И гривны этого клада не обманули ожиданий. Надо сказать, что вскоре после находки клада в Бурге, группа шведских ученых осуществила его предварительную публикацию [12]. Однако древнерусским гривнам было уделено мало внимания ввиду отсутствия в Швеции специалистов в области русской нумизматики. Королевский монетный кабинет в Стокгольме обратился ко мне с предложением исследовать монетные гривны клада из Бурге.

Изучение гривен и других слитков серебра, найденных в Бурге, стало возможным благодаря содействию Фонда нумизматических исследований Гуннара Экстрема (Стокгольм). Автор этих строк имел возможность получить научную командировку в Стокгольм осенью 1991 г. и работать в Королевском монетном кабинете над кладом из Бурге. Пользуюсь случаем выразить благодарность Фонду Гуннара Экстрема, а также профессору Б. Мальмер, доктору Л. Лагерквисту, Э. Линдбергер и всем сотрудникам Королевского монетного кабинета за помощь в моей работе.

В этой статье излагаются основные результаты исследований так называемых черниговских гривен клада из Бурге на Готланде, который позволил, по моему мнению, решить основные загадки этих платежных слитков древнерусского рынка. Полностью работа была опубликована в Стокгольме в 1993 г.

Впервые ввел в науку странные монетные гривны с расплющенной поверхностью в конце прошлого века историк и археолог Д.Я. Самоквасов, назвавший их «черниговскими» по месту находки в Черниговской губернии и отметивший большую неопределенность их форм [13]. Затем нумизмат А.И. Черепнин посвятил им две страницы в большой статье о гривенной денежной системе на Руси. Он отметил, что трудно утверждать, будто эти гривны отливались только в Великом княжестве Черниговском. Но, как и Д.Я. Самоквасов, признал слитки южнорусскими [14].

Несколько более конкретно нумизматы занялись «черниговскими» гривнами в 20-х—30-х годах нашего столетия. А.А. Ильин отметил, что клады — единственный в данном случае источник (поскольку эти гривны в памятниках письменности не упоминаются), не содержат указаний на время их отливки и расковывания поверхности. Такие гривны находили на огромном пространстве: в Северо-Восточной, Северо-Западной и Южной Руси, а также Прибалтике. Он скептически отнесся к попытке А.И. Черепнина наметить классификацию плющеных гривен и, вслед за Д.Я. Самоквасовым, признал их форму неустойчивой. Подытоживая свои наблюдения, А.А. Ильин заметил: «Осторожнее весь вопрос о литье черниговских гривен оставить пока открытым [15]».

Видный русский нумизмат Н.П. Бауэр отнес расплющенные слитки к XII в., указав, что по форме они «являются дальнейшим развитием некоторых слитков XI в.». Он имел в виду киевские гривны. Н. Бауэр отверг наименование этих гривен черниговскими и отметил их связь с новгородскими гривнами, исходя из близкого веса обоих типов гривен. Более того, ученый счел плющеные гривны предшественниками новгородских [16], что вряд ли возможно. Этот взгляд Н.П. Бауэра на гривны с раскованной поверхностью развил Б.А. Романов. Он согласился с тем, что они родились в XII в. и думал, что «черниговские» гривны отливались в Новгороде [17], а это сомнительно, поскольку их никогда не находили ни в Новгороде, ни в Новгородской земле.

Итак, в русской нумизматике установилось мнение, что монетные гривны с расплющенной поверхностью изготовлялись и находились в обращении в XII, а то и в XIII в. Но место их отливки и ареал распространения оставались дискуссионными. Исследование Готландского клада позволило, думается, прийти к более конкретным результатам.

Как уже упоминалось, клад из Бурге является первым, в котором древнерусские гривны обнаружены вместе с монетами. Это обстоятельство дает возможность попытаться датировать плющеные гривны. Однако настораживает сама исключительность клада, поскольку гривны и монеты обслуживали различные сферы обращения и потому в кладах не смешивались. Перед тем, как приступить к датировке гривен клада из Бурге, используя для этого монеты, необходимо было объяснить столь необычный состав этого кладового комплекса. Не могло ли так случиться, что в одном и том же месте одновременно нашли не один, а два клада — монетный и вещевой состоявший в основном, из серебряных слитков?

Как следует из предварительной публикации этого клада, монеты и гривны находились в общем бронзовом сосуде, — следовательно составляли единый кладовый комплекс. По мнению шведского археолога Э. Нюлена, исследовавшего находку на месте, клад был денежным ящиком, кассой средневекового купца, имевшего связи на Руси. Этот ящик был спрятан и забыт затем из-за пожара, несчастного случай, нападения грабителей и пр. Монетная часть находки в Бурге представляет классический монетный клад, отразивший денежное обращение острова Готланд и Швеции в целом первой половины XII в.

Он датируется по младшей монете, брактеате пфальцгерцога Фридриха II из Зоммершенбурга, который владел (или управлял) епархией Кведлинбург в 1140—1145 гг. Поэтому монетная часть клада не могла сложиться ранее второй половины 40-х годов XII в. [18] По всей вероятности, монеты попали в землю ближе к началу 50-х годов этого столетия.

Необычное совместное нахождение монет и монетных гривен в одном сосуде могу объяснить следующим образом. Гривны присоединил к имевшемуся у него монетному кладу купец, привезший их из Северо-Западной Руси. Письменные источники свидетельствуют об оживленной торговле Готланда с Новгородом и Псковом [19]. Следовательно, оказались механически соединенными при сокрытии два клада: монетный и гривенно-вещевой. Ситуация выглядит парадоксальной: не будучи частью монетного клада, гривны все же датируются монетами кладового комплекса из Бурге, поскольку вместе с монетами и единовременно с ними были укрыты в общем сосуде. По младшей монете гривны датируются второй половиной 40-х годов XII в.

Итак, впервые у нумизматов появилась возможность датировать при помощи монет плющеные гривны. Это обстоятельство в корне меняет сложившееся в русской нумизматике представление о последовательности и времени появления слитков серебра стандартной формы и веса на Руси. Оказывается, что плющеные гривны вовсе не замыкают собой ряд древнерусских монетных гривен, а являются современниками новгородских и даже киевских.

Клад из Бурге позволяет уточнить датировку наших гривен. Они были укрыты вместе с монетами, вряд ли, намного позже середины XII в. Поскольку они представляют собой платежное средство древнерусского рынка, то должны были появиться на нем раньше этого времени. К тому же в кладе оказались плющеные гривны различных подтипов: ромбовидные, широкие эллипсовидные и узкие эллипсовидные, а также гривны половинного веса. Это наводит на мысль, что тип такой гривны развивался в течение немалого времени, по меньшей мере — полувека. В этом случае можно предположить, что отливка плющеных гривен началась в конце XI — второй половине XII в. В связи с этим я пришел к выводу, что все три типа гривен Древней Руси находились примерно одновременно, в конце XI — начале XII вв., в обращении на Руси. Тогда же возникли новгородские и плющеные, киевские же, по-видимому, немного раньше — в середине — второй половине XII в.

Топография находок гривен с раскованной поверхностью наводит на мысль об их северорусском происхождении. Большинство их найдено в Северо-Восточной и Северо-Западной Руси. Что же касается двух случаев их обнаружения на севере Черниговской земли, то историкам Киевской Руси известно, что в экономическом плане эта земля была больше связана с Севером Руси, чем с Югом. Единственную же находку плющеных гривен вблизи Киева считаю случайной (не надо забывать, что монетные гривны были слитками серебра, немалой ценностью, и в этом качестве могли вывозиться далеко за пределы зоны их употребления). Более важны для определения если не мест производства плющеных гривен, то их ареала, находки в Псковской, Тверской, Вятской и Пермской землях, а также в Прибалтике. Это дает основание приблизительно очертить область их бытования в пределах Северо-Восточной и Северо-Западной Руси, что не исключало выхода этих монетных слитков за пределы указанного региона в сопредельные области (Северная Черниговщина и Прибалтика).

На северорусское происхождение плющеных гривен клада из Бурге указывает присутствие в кладе другого присущего лишь северным землям Руси и примыкающим к ним с Востока неславянским территориям средства обращения — круглых слитков, так называемых лепешек камского серебра. Основной ареал обращения круглых слитков — бассейн Волги и ее притока Камы. Не исключено, что плющеные слитки попали в клад из Бурге из Прикамья, из Северо-Восточной Руси, вместе с круглыми слитками. Все это дает мне основание называть гривны с раскованной поверхностью северорусскими.

В качестве мест отливки северорусских гривен можно предложить бассейн среднего течения Волги или Псковскую землю. Значительная часть северорусских гривен производит впечатление продукции не городского, а сельского ремесла. Их техническое несовершенство не позволяет связывать эти гривны с крупными городами, имевшими давние традиции и высокий уровень обработки благородных металлов. Быть может, северорусские гривны, в отличие от киевских или новгородских, производство которых носило постоянный характер, отливались от случая к случаю, по мере надобности, в различных местах огромного ареала их обращения. Такое производство вряд ли могло быть особенно массовым, а недоверие населения к этим монетным слиткам (о которых речь пойдет ниже) приводило к тому, что преимущественное количество северорусских гривен послужило сырьем для ювелиров. Косвенным свидетельством сказанного может быть клад из Бурге, куда северорусские гривны попали как раз в качестве сырьевого запаса — для ювелира или монетного мастера. Как раз в середине XII в. на Готланде началась чеканка собственных монет.

Северорусские гривны — наиболее редки среди всех типов древнерусских монетных слитков. До находки клада из Бурге их было известно около 80 экз., тогда как новгородских и киевских соответственно — более 500 и более 400 экз. В пользу северного происхождения интересующих нас гривен свидетельствует также их метрология. Расходившиеся во мнениях в отношении почти всех характеристик плющеных гривен нумизматы были на удивление единодушны в вопросе об их весовой норме. Все без исключения мои предшественники полагали, что эти гривны по весу равны новгородским, равняясь в среднем 204 с небольшим граммам [20]. Однако произведенные мною подсчеты на материалах клада из Бурге, коллекций Эрмитажа и Исторического музея с учетом сведений в научной литературе о весах найденных «черниговских» гривен привели к иным результатам.

Взвешивание 28 целых (не фрагментированных) северорусских гривен клада из Бурге дало средний вес в 196,42 г. Важно отметить, что лишь 3 гривны клада превышают в весе 200 г и только одна достигает нормы новгородских гривен в 204 г. Очень близкий к определенному на основании северорусских гривен клада из Бурге средний вес дало и взвешивание 31 такого же слитка из собрания Эрмитажа: 195,74 г. Среди гривен Эрмитажа лишь одна слегка превышает вес 200 г и также одна имеет вес чуть больше новгородского стандарта: 206,98 г. Практически тождественным оказался средний вес северорусских гривен из собрания Исторического музея в Москве: 195,56 г. В числе гривен этой коллекции только одна превышала вес 200 г и ни одна не достигала весового стандарта новгородских гривен.

Итак, средний вес северорусских гривен колебался между 195,56 и 196,42 г. Мне кажется важным следующее наблюдение. Одна из гривен Бургского клада имеет слегка обрезанный конец. Таким способом обычно удаляли излишний вес с монетного слитка, приводя его к стандартному. Его вес — 196,72 г. Точно такой же северорусский слиток с обрезанным концом найден в составе клада из села Мышеловка в Киевской земле. Он весил 196,74 г [21], практически столько же, сколько обрезанная гривна клада из Бурге. Возможно, это и есть весовой стандарт северорусской гривны. Таким образом, была доказана ошибочность распространенного в нумизматической литературе мнения, будто бы северорусские гривны отливались по весовой норме новгородских. В основе северорусских слитков лежал иной стандарт: около 196 г.

Поскольку на Руси весовая гривна в 196 г неизвестна, естественно предположить, что в основе весовой нормы северорусских гривен лежала иноземная единица. В.Л. Янин отмечал скандинавское происхождение новгородской монетной гривны в половину 96-золотникового фунта, т.е. 204 с небольшим [22]. Она зависела от скандинавской марки того же веса. Естественно поэтому думать, что и весовой стандарт северорусской гривны был скандинавского происхождения.

Н.П. Бауэр показал, что в мирном договоре Новгорода с Готландом конца XII в. фигурировали гривны серебра с примерным средним весом в 197 г [23]. В связи с этим представляется вероятной мысль о готландском происхождении весового стандарта (марки) в 196 г, а значит — и весовой нормы, согласно которой отливались северорусские гривны. Из скандинавской нумизматической и метрологической литературы известно, что в Швеции, соответственно и на Готланде, в XI—XIII вв. была в ходу весовая марка в 198 г [24]. Она-то и могла повлиять на весовую норму наших гривен.

Чрезвычайно интересна техника литья и, особенно, последующей расковки северорусских гривен. Изучение их технических особенностей привело меня к выводу, что заготовки этих гривен отливали в открытых формах, сделанных чаще всего небрежно. Как упоминалось, киевские и новгородские монетные слитки также изготовлялись в открытых формах, но сделанных гораздо более тщательно. Быть может, формы для северорусских гривен просто выдавливались в земле или песке. Вследствие несовершенства отливки форма наших гривен обычно получалась неправильной, края шероховатые, а то и рваные. Длина, ширина и толщина, а также сама конфигурация этих гривен — самые различные. И все-таки все найденные в Бурге гривны относятся к северорусскому типу. Их объединяют вес и форма заготовки, ромбовидная или эллипсовидная, и, в особенности, — плющение поверхности.

До сих пор расковка поверхности северорусских гривен не находила удовлетворительного объяснения. Лишь Б.А. Романов осторожно заметил, что наблюдаемые на их поверхности следы ковки могут быть связаны с проверкой качества металла [25]. Исследования гривен клада из Бурге подтвердили его предположение.

На мой взгляд, мысль о расковке концов или всей поверхности монетного слитка возникла тогда, когда начади отливать «киевские» гривны необычно тяжелого, в сравнении с предыдущим, веса — по метрологической норме новгородских гривен. Они были непривычны на рынке, их, по-видимому, опасались принимать. Соответствие в весе тяжелых «киевских» гривен новгородским в глазах покупателей и продавцов еще не означало одинакового качества серебра. Видимо, поэтому и родилась мысль опробовать новые слитки методом плющения. Известно, что высокопробное серебро очень пластично, куется легко, без разрывов и трещин. Чем ниже проба серебра, тем хуже выдерживает оно ковку. Выскажу осторожное предположение, что наиболее тяжелые экземпляры северорусских гривен (более 200 г) могут быть в действительности тяжелыми «киевскими», подвергшимися подобной проверке. Это предположение в определенной мере подтверждается наблюдениями Н.П. Бауэра над тяжелыми «киевскими» слитками. Он замечал на многих из них следы молота [26]. Сказанное тем более могло относиться к северорусским гривнам, которые отливались по иной весовой норме, чем новгородские и тяжелые «киевские». Не соответствовавшие привычным для людей южной и северной весовым системам северорусские гривны должны были вызывать еще большее, чем тяжелые, «киевские», недоверие на рынке.

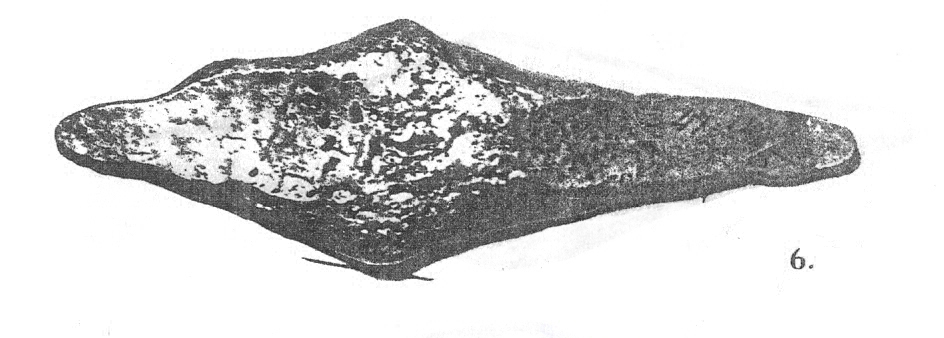

Первоначально, по всей вероятности, северорусские гривны отливались по форме авторитетных на всех восточнославянских землях киевских, что, по мысли изготовителей, должно было вызвать к ним доверие на рынке. Однако, наверное, вскоре стало ясно, что толстые и короткие концы интересующих нас слитков плющить очень трудно. По-видимому, в связи с этим придумали новую форму заготовки северорусской гривны — ромбовидную с вытянутыми узкими концами, расковывать которые было значительно легче (рис. 6).

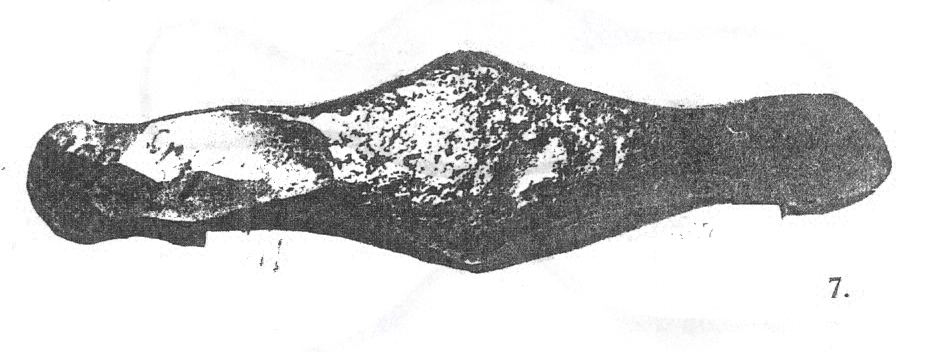

Такие слитки имеются в коллекциях Эрмитажа и Исторического музея, присутствуют они и в кладе Бурге. Форма этих гривен, таким образом, оторвалась от традиционной формы киевских, став из шестиугольной четырехугольной. Но до какого-то времени заготовки северорусских гривен сохраняли главный признак киевских: характерные трехугольные выступы на продольных сторонах слитков. Плющеные из ромбовидных слитков с вытянутыми узкими концами северорусские гривны, на мой взгляд, представляет собой самые старые по времени изготовления (рис. 7).

Однако, вероятно, по прошествии какого-то времени после начала литья ромбовидных заготовок изготовители пришли к мнению, что техника такого литья слишком сложна, тем более, что первоначальная форма заготовки все равно нарушалась при последующем плющении. Тогда форму заготовки упростили, отказавшись от треугольных выступов на продольных ее сторонах. Видимо, это произошло вскоре после начала производства северорусских гривен. Об этом свидетельствует состав гривенной части клада из Бурге, в котором из 34 плющеных гривен из ромбовидного слитка выполнены только 6, остальные — из слитков эллипсовидной формы.

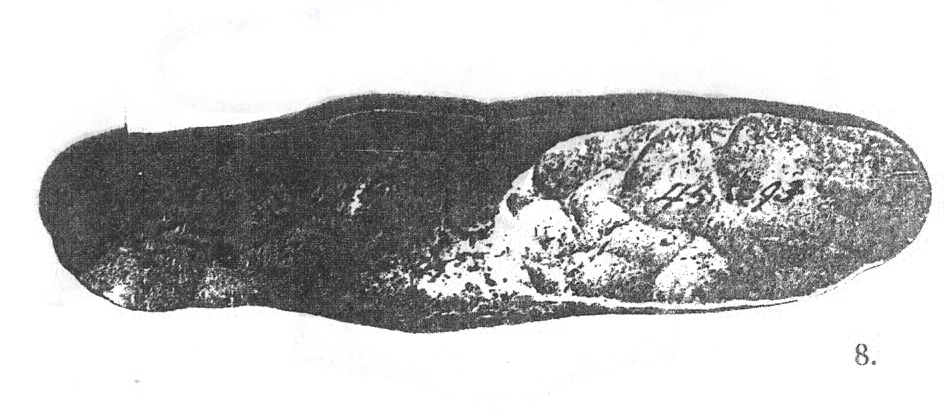

Следовательно, от ромбовидного слитка перешли к эллипсоидному, имевшему овальную, очень вытянутую форму. В музейных коллекциях немало слитков, выполненных из подобной заготовки. Вероятно, вначале использовали короткие, широкие и толстые заготовки (рис. 8),

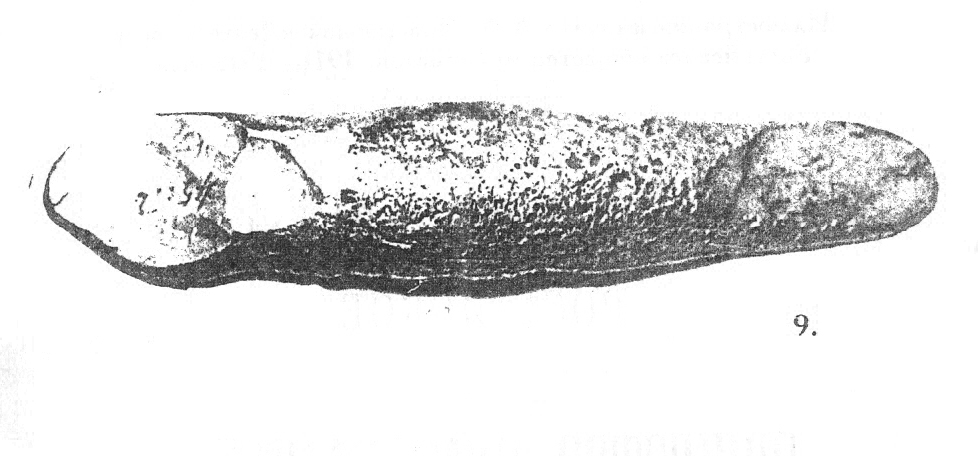

но затем, ввиду трудности их плющения, перешли к более длинным и узким, приблизившимся в конечном счете к утолщенной посередине палочке (рис. 9).

Внимательное изучение северорусских гривен привело меня к выводу, что слитки расковывали сразу же после отливки. Понятно, что расковка серебряного, довольно толстого слитка требовала множества ударов молотка и длительного времени, затраты больших физических усилий. Поэтому столь основательное плющение вряд ли могло выполняться на самом рынке, во время сделок купли-продажи. В пользу такого мнения свидетельствует также наблюдение, в соответствии с которым на многих гривнах видны следы отдельных ударов, нанесенных, судя по их виду, в спешке. Вероятно, особенно недоверчивые контрагенты прямо на рынке желали удостовериться в хорошем качестве серебра, ударяя по слитку обухом боевого топора, рукояткой ножа и пр. Именно так выглядят следы этих вторичных ударов на гривнах (рис. 10). Отмечу, что наряду с плющением, при изготовлении и вторичных ударах на рынке, северорусские гривны испытывали на качество металла, изгибая их руками или иным способом. Многие слитки клада из Бурге изогнуты в форме лука, некоторые имеют закрученные в спираль концы.

Таковы соображения по поводу необычных древнерусских монетных гривен с расплющенной поверхностью, которые раньше называли черниговскими. Определить время их обращения, ареал распространения, место в ряду монетных слитков других типов, весовую норму, причины расковки и др. помогло исследование клада, найденного четверть века назад на балтийском острове Готланде.

Н.Ф. Котляр (г. Киев)

Гривна «черниговского» типа. Фото из базы ЦИКЦ

Примечания:

- Stenberger М. Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit. — T. 1. Text. — Stockholm, 1958. — S. 232.

- Потин В.М. Древняя Русь и европейские государства в X—ХIII вв. — Л., 1968. — С. 74—76.

- Летопись по Ипатскому списку. — СПБ., 1871. — С. 226, 239.

- Ильин А.А. Топография кладов серебряных и золотых слитков. — Л., 1921. — С. 3.

- Корзухина Г.Ф. Русские клады IX—XIII вв. — М.; Л., 1954. — С. 28.

- Янин В.Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. — М., 1956. — С. 170—171.

- Спасский И.Г. Русская монетная система. — Л., 1970. — С.63.

- Янин В.Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. — М., 1956. — С. 52—54.

- Романов Б. А. Деньги и денежное обращение // История культуры Древней Руси — Т. 1. —М.; Л., 1948. — С. 395

- Летопись по Ипатскому списку. — СПБ., 1871. — С. 601.

- Спасский И.Г. Русская монетная система. — Л., 1970. — С. 65.

- Berghaus P., Dolley R.H.M., Linder Welin U.S., Malmer В., Nylen E., Rasmusson N.L. Gotland Storsta silverskatt funnen vid Burge i Lummelunda // Gotlandskt Arkiv. — T. 41. — 1969. — S. 7—60.

- Самоквасов Д.Я. Основания хронологической классификации и каталог коллекций древностей. — Варшава, 1892. — С. 83.

- Черепнин А.И. О гривенной денежной системе по древним кладам // Труды MHO. — Т. 2., вып. 1. — М., 1901. — С. 203—204.

- Ильин А.А. Топография кладов серебряных и золотых слитков. — Пб., 1921. — С. 10.

- Бауэр Н.П. Денежный счет Русской Правды // ВИД. — М.; Л., 1937. — С. 225.

- Романов Б.А. Деньги и денежное обращение // История культуры Древней Руси. Т. 1. — М.; Л., 1948. — С. 392.

- Berghaus P., Dolley R.H.M., Linder Welin U.S., Maimer В., Nylen E., Rasmusson N.L. Gotland Storsta silverskatt funnen vid Burge i Lummelunda // Gotlandskt Arkiv. — T. 41. — 1969. — S. 12—19, 26, 50—51.

- Русско-ливонские акты. — Т. 1. — СПб., 1908. — С. 423; Самоквасов Д.Я. Памятники древнего русского права. — М., 1908. — С. 163; Грамоты Великого Новгорода и Пскова. — М.; Л., 1949. — С. 55.

- Черепнин А.И. О гривенной денежной системе по древним кладам // Труды МНО. — Т. 2., вып. 1. — М., 1901. — С. 203; Бауэр Н.П. Денежный счет Русской Правды // ВИД. — М.; Л., 1937. — С. 225; Янин В.Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. — М., 1956. — С. 45; Спасский И Г. Русская монетная система. — Л., 1970. — С. 65.

- Корзухина Г.Ф. Русские клады IX—ХIII вв. М.; Л., 1954. — С. 133—134.

- Янин В.Л. Денежно-весовые системы русского средневековья — М., 1956. С. 46, 171—172.

- Бауэр Н.П. Денежный счет Русской Правды // ВИД. — М.; Л., 1937. С. 225, 234—235.

- Rasmusson N.L. Mark // Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder. В. XI — Kobenhavn, 1966. — Sp. 420—423.

- Романов Б.А. Деньги и денежное обращение // История культуры Древней Руси, — Т. 1. -М.; Л., 1948. — С. 395—396.

- Bauer N. Die Silber und Goldbarren des russisches Mitteialters // Numismatische Zeitschrift. — Bd. 62. — Wien, 1929. — S. 118/42,120/44.

Н.Ф. Котляр. Международный нумизматический альманах. №4. Вологда, 1996 г. С. 5-18.