Среди иностранных медальеров, работавших в России, особняком стоят два имени, как образцы высочайшего мастерства: Гедлингер и Дасье.

Гениальный швейцарец Иоганн Карл Гедлингер (1691-1771) показал абсолютно новый уровень иконографии российских монет, долго потом служивший ориентиром для местных резчиков. Правда, оставаясь при этом недосягаемым эталоном. На его фоне фигура Дасье выглядит трагичной и не принятой русской элитой, что отнюдь не снижает его вклад в медальерное искусство России, куда в противовес напыщенной парадности он привнёс реалистичность, глубину и тонкий психологизм изображаемого образа.

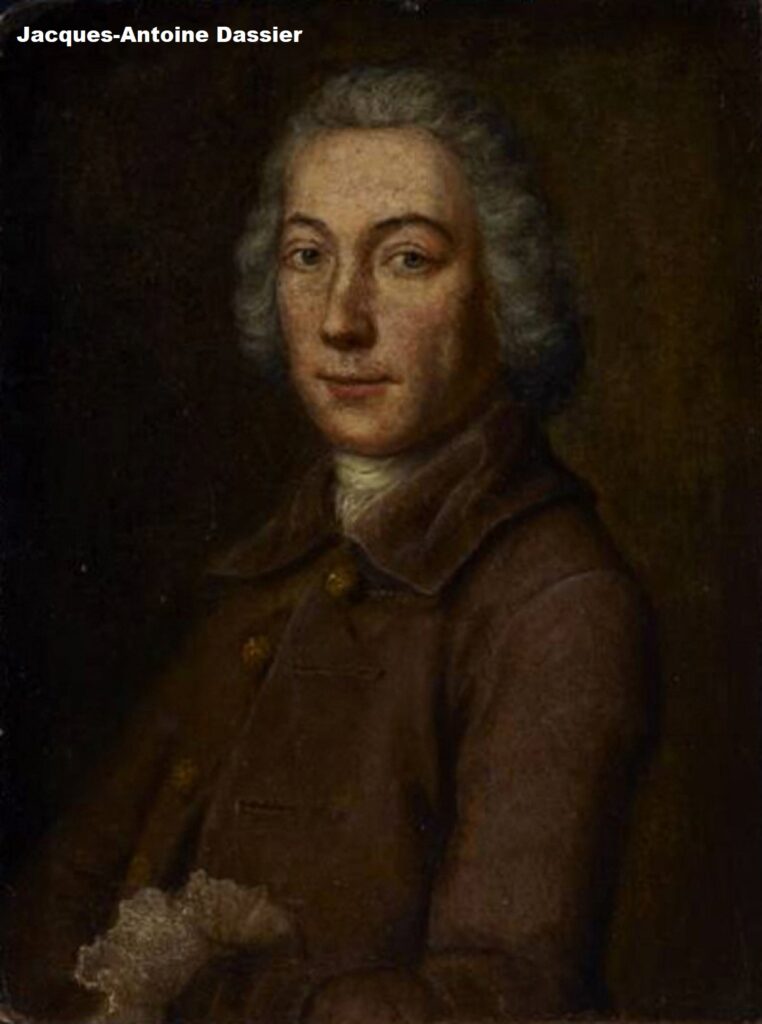

Жак Антуан Дасье (1715-1759) – потомственный медальер из знаменитой швейцарской династии Dassier. В 17 лет стал учеником выдающегося парижского «orfèvre du Roi» (королевского ювелира) Томаса Жермена. Затем продолжил обучение в Риме. По возвращении на родину короткое время работал рядом с отцом, Жаном Дасье (1676-1763), на Женевском монетном дворе. В 1740 году прибыл в Англию и в следующем году был назначен помощником гравера на Королевский монетный двор с «жильём и жалованьем», где проработал полтора десятка лет вплоть до своего приезда в Россию.

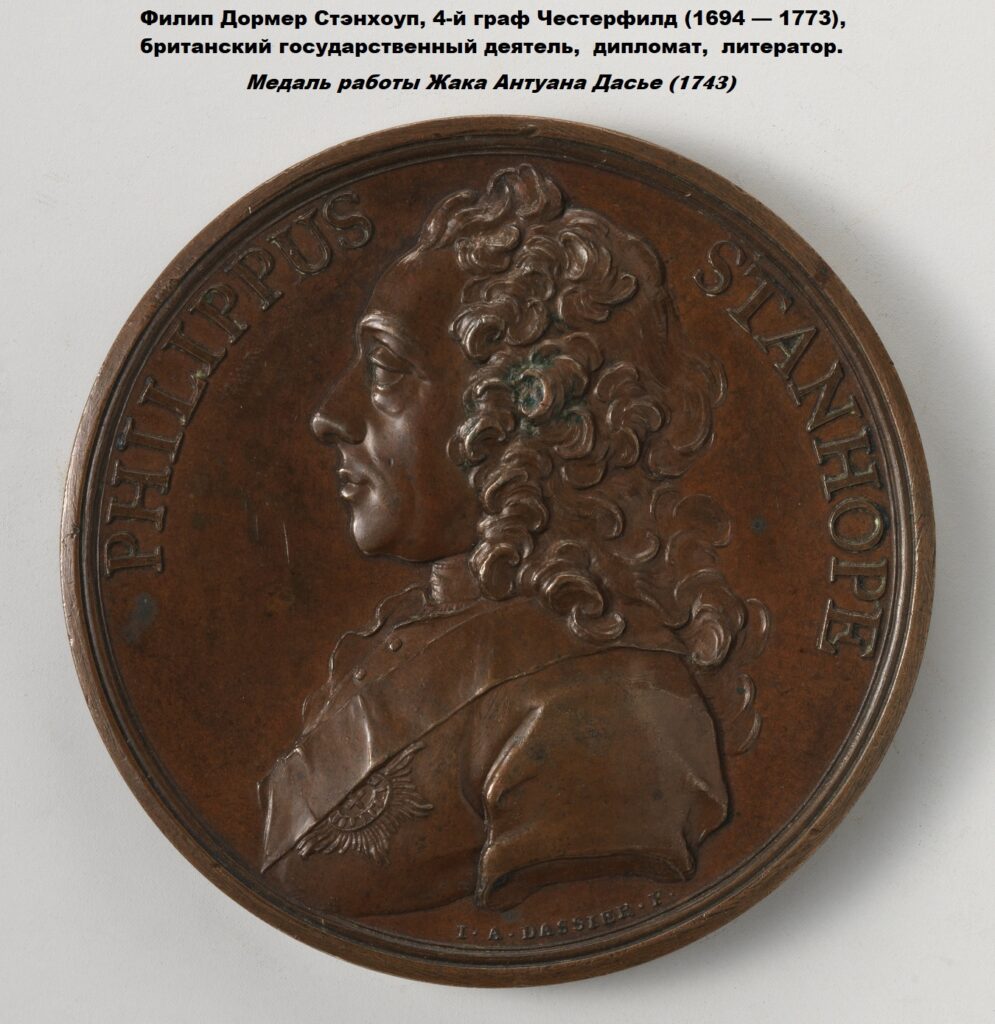

Следует отметить серию медалей Жака Антуана Дасье, выпущенных с 1740 по 1744 год, в честь выдающихся английских деятелей. Штемпели готовились в Лондоне, а сама чеканка производилась в Женеве. Серия имела громадный успех в Европе. Теперь даже утверждается, что это «возможно, самые совершенные английские медали XVIII века».

Учёба у лучших европейских мастеров и работа на самом передовом монетном дворе (этот статус лондонский двор сохраняет по сей день) сказались на творческом подходе Жака Антуана: создавая образ, он буквально исследовал свои модели «изнутри» и меньше внимания уделял внешней атрибутике.

В 1756 году, с разрешения английского короля Георга II, Жак Антуан Дасье отбыл в Россию. По двухлетнему контракту мастер выполнил штемпели империала, рубля и двух медалей: «В память основания Московского университета» и в честь влиятельного елизаветинского вельможи, графа Петра Шувалова.

Императрица Елизавета Петровна (1709-1761), будучи в молодости красавицей, с возрастом относилась к своим изображениям куда придирчивей. Думается, именно поэтому на поздних портретах она выглядит гораздо моложе и стройнее, чем на ранних. Особенно ярко это проявилось на портрете 1760 года кисти Шарля ван Лоо, написанном за год до смерти Императрицы, где вместо тучной постаревшей Государыни изображена изящная молодая красавица, полная жизни, непринуждённо сидящая в окружении царских регалий.

В отличие от француза ван Лоо, «первого живописца при дворе короля Людовика XV» и любимца маркизы де Помпадур, швейцарец Дасье был чужд примитивной лести. У него образ русской Императрицы вышел свободным и романтическим: зачёсанные назад волосы небрежно падают на плечи, минимум украшений, из регалий только утопающая в причёске маленькая корона, вместо андреевской ленты – накидка через плечо, как у древних римлянок. Особое внимание уделено чертам лица: взгляд истинно царственный – полный спокойствия и величия. Даже без украшений видно: императрица! Но всё-таки нависшие веки, глубокая носогубная складка и дряблый подбородок предательски выдают возраст 48-летней женщины. Что, естественно, не могло понравиться капризной Елизавете. Поэтому работы Дасье с портретом Императрицы чеканились очень недолго. Но теперь этот портрет является, если не лучшим, то, пожалуй, самым достоверным в медальной иконографии Елизаветы Петровны. И, конечно, из трёх изображений Елизаветы, выполненных Дасье (медаль, империал, рубль), портрет на медали – самый выразительный, что придаёт ей особую историческую и художественную ценность.

Интересный момент: на медали стоит дата основания университета: «MDCCLIV», что соответствует «1754». Так и задумывалось, но из-за проволочек с ремонтом здания, выделенного под университет, открытие перенесли. В результате указ «Об учреждении Московского университета и двух гимназий» был подписан в следующем, 1755 году, что является реальной датой его основания. Медаль же «На основание Московского университета» была изготовлена после 1756 года, когда Жак Антуан Дасье прибыл в Россию. Вопрос: зачем прославленному мастеру давать заказ на событие, которое давно состоялось, да ещё и задним числом? Неужто других событий, для двора поважнее, не нашлось? Думаю, ответ на поверхности.

Сейчас основателем Московского университета обычно называют Михаила Васильевича Ломоносова, что, мягко говоря, далеко от правды. Пусть Ломоносов – уважаемый известный учёный-энциклопедист, данный проект ему был явно не по чину. Настоящим основателем Московского университета является Иван Иванович Шувалов (1727-1797), молодой фаворит Елизаветы Петровны.

Хотя и Ломоносов, чьим другом и покровителем был Шувалов, тоже активно участвовал в разработке проекта об учреждении Московского университета. Но действия именно Шувалова, а не кого-либо ещё, в результате привели к открытию университета. Видимо, Елизавета решила запечатлеть важное достижение своего любимца на памятной медали, где вдобавок был бы её портрет от лучшего европейского мастера (ещё не зная, что из этого выйдет). Таким образом, пусть и косвенно, Императрица отметила заслуги фаворита.

К слову сказать, Иван Иванович Шувалов, государственный деятель, просветитель и меценат, с 1749 года фаворит Императрицы Елизаветы, имел множество высших титулов Российской Империи: генерал-адъютант (1760), действительный тайный советник (1773), обер-камергер (1778), действительный член Императорской Российской академии (1783). Однако он никогда не имел графского титула, до конца дней так и оставаясь «простым» дворянином. В отличие от своих двоюродных братьев, участников дворцового переворота 1741 года: начальника Тайной канцелярии, графа Александра Ивановича Шувалова (1711-1771) и графа Петра Ивановича Шувалова (1711-1762), изобретателя и реформатора, кому посвящена вторая медаль работы Дасье (1758).

И последний штрих: университет был открыт не в столице (Санкт-Петербург) а в Москве по ряду причин. Среди них: центральное местоположение Москвы в государстве, доступность жизни для приезжих и дешевизна их проживания (было и такое когда-то), а также «великое число в ней живущих дворян и разночинцев». Первое здание Московского университета – «Аптекарский дом» у Воскресенских ворот Китай-города.

Ярослав В. Белоусов