Рис. 1. 1826.

В ряду русских монет существует категория платежных средств, которые наделены захватывающими легендами, придающими таким экземплярам особый ореол популярности в среде коллекционеров. В этом ряду так называемые портретные монеты выполняют особую роль, поскольку через изображение правителя передаются идеи и ценности политического характера. Любые нюансы в трактовке портретируемого монарха рассматриваются ценителями монет с точки зрения многозначительности, а порой и загадочности.

Рис. 2. 1827.

Рис. 2. 1827.

В качестве примера можно привести рублевик, называемый на жаргоне собирателей ” Траурной Екатериной” (Рис. 3). Сленговый термин «траурный», видимо, прочно приклеился к рублевику, хотя происхождение монеты не имеет никакой связи с печалью и скорбью. В.В. Уздеников полагает, что название «траурный» появилось на слуху нумизматов с легкой руки неизвестного коллекционера XIX века и, по всей видимости, связано с особенностями оформления монеты, поскольку на лицевой стороне изображена Екатерина I, портрет которой не отвечает привычным требованиям парадности — он лишен короны, орденской ленты и звезды. Исследование, проведенное А.В. Храменковым показало, что стиль оформления искомого рубля заимствован у шведских и английских мастеров, гравировавшим изображение правительниц, и не связан с какими-либо траурными событиями [14]. В.П. Рзаев обозначение монеты «Траурная Катя” назвал «ошибочным жаргонизмом» [5] .

Рис. 3. Рубль Екатерины II, 1725 год. «Траурный».

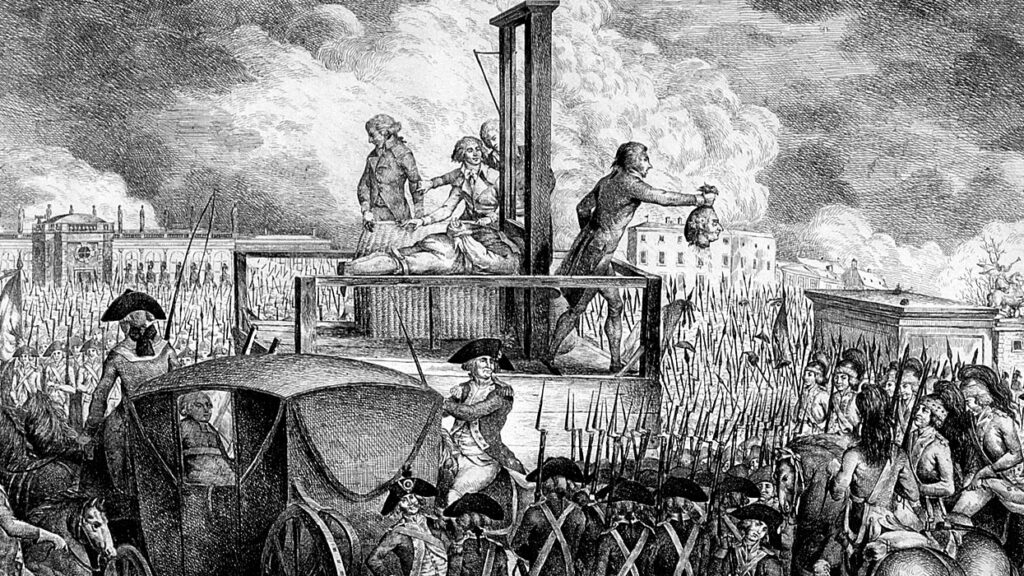

С иных гипотетических позиций интерпретируется портрет Павла I, а точнее его отсутствие, на монетах периода его царствования. Предположение о причинах чеканки беспортретных рублевиков Павла связано с красивой легендой, пришедшей в Россию из революционной Франции. В кратком изложении она выглядит следующим образом. В 1789-1799 годах в несколько этапов произошла Великая французская революция, в результате которой абсолютная монархия прекратила свое существования и была провозглашена Французская республика. В 1791 году члены королевской семьи во избежание расправы вынуждены тайно покинуть Париж. Однако попытка бегства не удалась. Якобы обнаружение и задержание беглецов произошли при следующих обстоятельствах.

Слух о том, что Людовик и королева с детьми покинули Париж и пытаются скрыться за границей быстро разошелся по стране. Революционно настроенное население жаждало поимки и наказания монарха. Тем временем беглецы мчались во весь опор, меняя по дороге лошадей.Очередной раз экипаж остановился в деревушке Варенн, чтобы осуществить смену лошадей. Когда наступил момент оплаты, почтмейстер обратил внимание, что на полученном им луидоре профиль изображенного на нем короля подозрительно напоминает пассажира, сидящего в карете. Почтмейстер по имени Друэ поднял тревогу и Людовиг XVI был схвачен. Судьба его трагична: 21 января 1793 года король был обезглавлен на гильотине.

Рис. 4. XVI.

Рис. 5. XVI.

Казнь осуществлял палач Первой Французской республики Шарль Анри Сансон, который ранее был королевским палачом и при Людовике XV, и при Людовике XVI. Сразу после исполнения приговора помощник палача поднял упавшую в корзину голову и показал ее толпе. Согласно существовавшим тогда понятиям, моментально отрубленная голова остается в сознании еще около пяти секунд, и этого было достаточно, чтобы казненный мог увидеть ревущую от восторга публику. Спустя несколько месяцев аналогичной экзекуции подверглась и жена короля Мария Антуанетта.

Рис. 6. Georg Heinrich Sieveking. XVI.

Рис. 7.

Павел Петрович познакомился с Людовиком XVI в 1781 году, когда, будучи цесаревичем, вместе с великой княгиней Марией Фёдоровной посещал Париж. Трагическая весть потрясла Павла. Опасаясь, и не безосновательно, влияния революции, Павел I ввел жесточайшую цензуру для печати и запретил все частные типографии. Особый надзор был установлен за литературой, поступавшей из-за рубежа. Прекращались и отменялись поездки для учебы за границу. Запрещалось все, что напоминало Павлу о французской революции. Круглые шляпы, башмаки с лентами, фраки и жилеты тоже попали под запрет, так как эту моду ввела в обиход Великая Французская Революция, залившая кровью всю страну.

Легенда о роковом луидоре, который способствовал аресту Людовика, переросла у Павла в навязчивую фобию к портретам на монетах. Как результат император распорядился чеканить на лицевой стороне рублевиков и других монет крупного достоинства монограмму. В итоге павловская портретная иконография предметов малой пластики ограничилась чеканкой пробных монет и медальными композициями (рис. 8, 9).

Рис. 8. 1796.

Рис. 9. 1797.

Такая же участь постигла монеты Александра I (рис. 10). Пробные экземпляры с его профилем, равно как и пробные портретные монеты его отца Павла I, В.В. Удеников относил ко второму виду пробных: «…это монеты, не получившие одобрения и не принятые к массовой чеканке; по внешнему оформлению эти монеты отличаются от монет не только предшествующего, но и последующего выпуска, в том числе только что принятых к массовой чеканке…»[13].

Рис. 10. 1801.

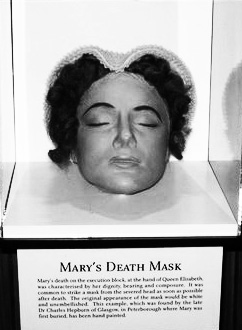

Мистическая связь портретных монет с судьбой, изображенных на них правителей глубоко проникло в умы представителей династии Романовых. Каждый из них помнил, что портрет на монете привел французского монарха на эшафот. Ужас произошедшего деяния с четой Людовика XVI нашел свое продолжение и в монетном переделе Николая I (рис. 2). Вот как описывает связанные с этим поверьем события И.Г. Спасский: «А.А. Маркова слыхала от отца А.К. Маркова, «предание», сохранявшееся среди нумизматов Эрмитажа о том, что Николай увидел на проекте Рейхеля отрубленную голову и был очень раздражен им.» [7]. Напомним, что А.К. Марков с 1888 года — хранитель, а с 1900 года — старший хранитель Отделения монет и медалей Эрмитажа. Очевидно, что сам А.К. Марков не мог присутствовать при показе императору пробного рублевика, в силу хронологического несоответствия. То есть хранитель монет и медалей передал, как эстафетную палочку, легенду, слышанную им от работников Эрмитажа. Другими словами документированных подтверждений или прямых свидетельств очевидцев о причинах высочайшего не утверждения пробной монеты до настоящего времени не обнаружено. Остается лишь догадываться о мотивах отказа Николая I от регулярной чеканки пробного экземпляра. Попытка, предпринятая монетчиками приступить к регулярному выпуску предложенного рубля, была, как указывает В.В. Уздеников, «по какой-то причине решительно пресечена императором Николаем I» [12].

Историки в один голос заявляют о приверженности Николая к военно-бюрократическим методам правления, называя эпоху его царствования апогеем самодержавия. Казалось бы изображение монарха на государственной монете должно и могло укреплять идеологию политического режима в России, но видимо субъективные причины превалировали в сознании императора и обусловили чеканку беспортретных денежных средств. Как говориться, дыма без огня не бывает. Видимо какой-то эпизод с реакцией Николая на свое изображение на рубле 1827 года реально существовал, что было замечено и по-своему интерпретировано окружением, а затем послужило пищей для рождения дошедшей до нас легенды.

Рис. 11. 1834.

Объективным фактором, отрицающим приведенный легендарный иконологический сюжет, является чеканка последующего одобренного Николаем памятного рубля, на котором портрет старшего брата императора Александра I запечатлен с аналогичным обрезом шеи (рис. 11), хотя с моменты не утверждения рублевика 1827 прошло всего лишь семь лет.

Семейное поверье о фатальной роли портретных монет передавалось в династии Романовых из поколения в поколение и только император Александр III, спустя без малого 90 лет, в 1885 году возобновил выпуск монет массовой чеканки с изображением августейшей особы на аверсе.

Г.М. Северин излагает другую, более прозаическую версию чеканки беспортретных монет Николая I: «Рассказывают, что этот радикальный правитель, заработавший себе прозвище Жандарм Европы, отклонил предложение поместить его портрет на монетах, чтобы его не назвали владельцем России» [6]. Напомним, что обидное прозвище Николай получил, выполняя союзнический договор, когда в 1848 году подавил восстание, которое могло бы привести к распаду Австро-Венгерской империи. До этого в 1830-1831 гг. русские войска подавили Польское восстание. Мотивация, изложенная Севереным, также вызывает сомнения хотя бы потому, что монеты, лишенные по велению императора его портрета, стали чеканиться раньше еще до упомянутых событий.

Рассмотрим еще одну гипотезу, объясняющую мотивы появления беспортретных монет Николая I. Если первую вышеприведенную версию можно назвать историко-мистической, вторую — внешнеполитической, то ниже предлагаемый причинно-следственный вариант можно трактовать как художественно-психологическую гипотезу.

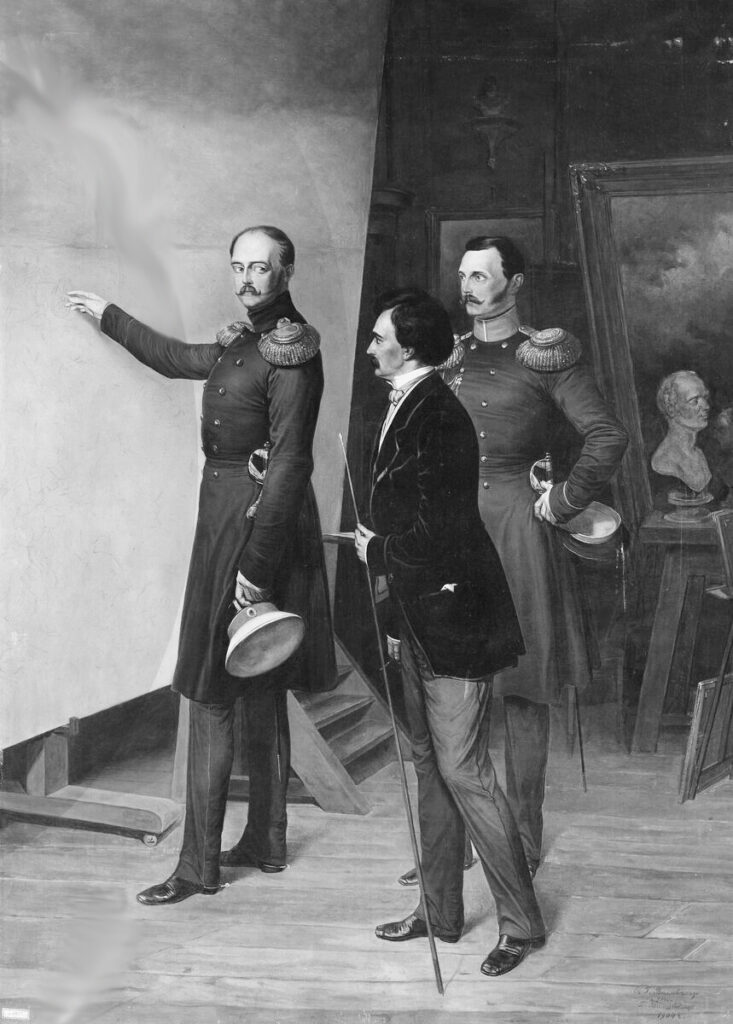

Любовь Николая Павловича к живописи подчеркивалась его современниками неоднократно. Природная способность будущего императора к рисованию была замечена еще в детстве. Это дарование было развито воспитанием и обучением, которые осуществлялись назначенными придворными художниками.

Сохранились живописные великокняжеские работы, свидетельствующие о незаурядных способностях их автора к изобразительной деятельности*. Когда

Николай бывал за границей, в перечень достопримечательностей, подлежавших его посещению, как правило, входили музеи и художественные галереи, где высокий гость имел возможность знакомиться с полотнами выдающихся европейских мастеров. Николай Павлович живо интересовался работой отечественных художников, что нашло отражение в картине русского живописца немецкого происхождения Богдана (Готфрида) Виллевальде (рис. 12).

Рис. 12.

Император понимал значение публичного образа государя, поэтому всегда был одет в тщательно подогнанном по фигуре мундире с наградами. Таким Николай изображался художниками. Безукоризненная величественная осанка и спокойный царственный взгляд обязаны были убедить созерцателя, что перед ним портрет государственного властителя. Николай I внимательно следил за подобающим изображением своей персоны на парадных картинах и других полотнах. С особой осторожностью император относился к портретам на монетах и медалях. Чрезмерная идеализация портретируемых на предметах малой пластики могла до неузнаваемости изменить внешность персонажа. Например, великий князь Константин Павлович, не отличавшийся красотой, на известной монете отображен молодым человеком с весьма привлекательными чертами лица. Попытки поместить на государственные денежные знаки портрет Николая также свидетельствовали о непростой задаче по реализации данной идеи. Показательна оценка В.В. Узденикова художественно-эстетических достоинств портрета императора Николая I запечатленного на «рейхелесовских» монетах 1845 года: » …это один из лучших портретов Николая I в пластике малых форм, и он, несомненно, превосходит другие портреты этого императора, помещавшиеся на монетах — работы П. Уткина, работы А. Лялина, а также выполненный самим Рейхелем портрет на пробном рубле 1827 года» [12]. Таким образом, классик отечественной нумизматики и признанный авторитет в области монет императорской России признавал проблемность воплощения на плоскости монетного кружка профиля императора Николая I.

Рис. 13. 1843.

Сам император критически относился к профильному изображению его персоны. Об этом наглядно свидетельствует автопортрет Николая, выполненный им в 1843 году (рис. 13). Лишенный налета идеализации, рисунок разительно отличается от изображений государя, созданных медальерами Монетного двора. Николаю не было резона приукрашивать и представлять в розовом цвете собственный профильный силуэт, поскольку он набросал рисунок для личного интереса, как это часто делают художники. Государь отчетливо видел и сознавал явную избыточную идеализацию лицевого фрагмента его портретов и потому чувствовал неловкость перед своим окружением за чересчур «лакированные» собственные изображения на предлагаемых монетчиками пробных рублевиках. Негативное впечатление усиливалось, когда вместо погрудного портрета в мундире с орденами монетчики предлагали изображение одной головы с обрезом на уровне шеи. Отсюда описанная А.К. Марковым негативная реакция императора на пробный рублевик 1827 года.

Таким образом можно предположить, что лишение государственных монет портретов императора Николая I связано в том числе с субъективными факторами, обусловленными художественно-эстетическими взглядами самого монарха.

Возникает вопрос: как объяснить величайшее согласие Николая Павловича помещать монарший портрет на наградных медалях? Ответ заключается в следующем: медали с портретом императора выпускались в ограниченном количестве и были предназначены для относительно узкого контингента награжденных.

Уникальность рублевика 1827 года заключается и в том, что монета известна лишь в формате новодела. В.В. Уздеников указывает на существование семи таких русских монет, среди которых искомый рубль [10]. Уважаемый автор подчеркивает: «Конечно, новоделы отчеканенные подлинными штемпелями, представляют несомненный научный интерес, но только в тех довольно редких случаях, когда подлинные монеты, отчеканенные этими штемпелями, не сохранились или же вообще не чеканились». Вел. кн. Георгий Михайлович так описывает обстоятельства появления этих новодельных экземпляров: «Существуют два подобных рубля… Рубль с полосатым гуртом чеканен штемпелем из незакаленного железа. Затем этот штемпель закалили в восьмидесятых годах и вычеканили им несколько экземпляров, с гуртовой надписью и с гладким гуртом. Все эти рубли пробные и в обращении они никогда не были …»[1].

Любопытно, что великий князь называет новоделы монетами пробными, хотя изготовление подлинных тестовых экземпляров было приостановлено на этапе создания штемпелей и получения оттиска лицевой стороны на поверхности мягкого металла (свинца) (рис. 14).

Рис. 14. 1727 г.

Очередная загадка рубля 1827 года кроется в атрибуции монеты. В.В. Уздеников полагает, что автором монеты был Я. Рейхель. Об этом он упоминает в ряде своих своих публикаций [11, 12]. Солидарен с уважаемым автором, но менее категоричен, американских исследователь русских монет Р. Зандер, который констатирует: “По собственной инициативе Рейхель создал рубль с портретом Николая I, для которого он, по всей видимости, выгравировал штемпели”. [2]. В.А. Калинин не отрицает роль Рейхеля в создании монеты, но отводит ему хотя и важную, но не всеобъемлющую роль: “С большой долей уверенности можно говорить об авторстве Рейхеля в создании проектных рисунков пробных портретных рублей 1827 и 1845 годов и полтины 1845 года” [4]. Такого же мнения о Рейхеле придерживается Е.С. Щукина, отмечая, что он “Автор нескольких проектных рисунков медалей и монет, в том числе и константиновского рубля 1825 г.” [15]. М.Г. Северин, монету отчеканенную незакаленными штемпелями определяет как подлинную. Автор при этом добавляет: “Документальные источники не определяют медальера на подлинном образце”, то есть ставит под сомнения участие Рейхеля в создании искомого рублевика [6].

Так был ли Якоб Рейхель автором рубля 1827 года? Ответить на этот вопрос помогает экскурс в его жизнь и творчество. Наиболее полную информацию о деятельности Рейхеля можно получить, обратившись к его некрологу, написанному Б. Кене и впервые опубликованному в русском переводе, благодаря работе О. А. Степановой [8].

Крупный нумизмат и геральдист Российской империи, основатель и секретарь Русского археологического общества, а главное — друг Я. Рейхеля, Б.В. Коне оставил потомкам труд, к которому обращаются многие исследователи его деятельности.

Рис. 15.

Якоб Рейхель (Jacob von Raichel) родился в Варшаве в 1778 году в семье известного медальера, который приобщил сына к общему делу. В 16 лет он совместно с отцом изготовил штемпели для разменной монеты. 23х летнем юношей, после смерти отца, Якоб обосновался в Петербурге, где, чтобы прокормить семью, брался за любую работу, включая гравирование штемпелей для пуговиц. А главное “рисовал миниатюрные портреты (en miniature) и добился в этом искусстве такого уровня мастерства, что вдовствующая императрица Мария Федоровна и все ее дети неоднократно позировали художнику для создания своих портретов и были очень довольны его работами. … Между тем благодаря ходатайству императрицы Рейхель был определен на службу при монетном отделении в качестве помощника медальера, но не будучи использованным в этой функции, он посвятил себя полностью созданию живописных миниатюр” [9].

Последнее замечание важно, поскольку проспективно определяет характер творчества Рейхеля.

В 1810 году Рейхель отправился в Германию и Францию, чтобы усовершенствовать свое мастерство и познакомиться с тамошними достижениями в области искусства. В 1811 году Рейхель вернулся в Россию и был назначен медальером при Монетном дворе С.-Петербурга. Его работу в качестве медальера подробно изучил В.А. Калинин [3].

Рис. 16.

Числясь медальером, Рейхель не проявил себя усердным мастером. Его непосредственный начальник К. Леберехт даже ходатайствовал перед руководством Министрства финансов об его увольнении. В.А. Калинин констатитует, что творческий потенциал Рейхеля “в полной мере так и не раскрылся за годы его работы в Медальерной палате”. Уважаемый автор свидетельствует, что существуют около десяти подписных работ Рейхеля. В их числе копии штемпелей медалей и две медали-премии для воспитанников лицеев (рис. 17). Последний рисунок в качестве образца медальерного искусства Рейхеля приводит и Е.С. Щукина [15]. Даже не профессионалу понятно, что резать на металлической плоскости геометрические фигуры легче, чем со всей ответственностью создавать рельефное изображение монарха, добиваясь портретного сходства. Правда подпись Рейхеля можно увидеть на аверсе двух ретроспективных портретных медалей, но данные работы не являются оригинальными, а представляют из себя копии известных мастеров. [16].

![]()

Рис. 17.

Таким образом, Я. Рейхель не оставил после себя каких-либо значительных медальерных работ, но зарекомендовал себя в качестве искусного художника. Его выдающиеся способности в создании миниатюр по всей видимости нашли применение в разработке проектов монет и медалей и в этом его большая заслуга. К такому выводу приходят многие авторы, изучавшие творчество Якоба Рейхеля.

Следует обратить внимание на важную деталь в биографии художника — его пребывание в Германии и Франции в 1810-1811 годах, где он познакомился и принял на вооружение существовавшую на Западе моду создавать головные портреты правителей на предметах малой пластики. Примерами тому могут служить луидор короля Франции (рис. 4) или коронационная медаль Наполеона Бонапарта (рис. 18).

Рис. 18. 1804.

На всех русских монетах регулярной массовой чеканки до павловского периода портреты императоров были погрудными или поясными. Это давало возможность художнику изображать парадное одеяние, звезды, орденскую ленту, чтобы подчеркнуть великолепие и величие монарха. Последнее обстоятельство имела важное политическое значение. Когда же Николаю I продемонстрировали монету с изображением одной головы с обрезом по шее, то негативная эмоциональная реакция императора была довольно логична и объяснима. Как упоминалось выше, вполне возможно, что отсюда проистекает легенда об “отрубленной голове”.

* См. очерк «Александровский рубль» Николая I 1834 года в свете монетной иконологии»

Список использованной литературы:

- Георгий Михайлович, Вел кн. Монеты царствования императора Николая I — С. Петербург. 1890. С. 186.

- Зандер Р. Серебряные рубли и ефимки Романовской России 1654-1915. Исторический обзор и заметки о характерных разновидностях рублевых монет. — Киев, 1998. С. 169.

- Калинин В. А. Медальер Петербургского монетного двора. Государственный Эрмитаж. Якоб Рейхель. Медальер — коллекционер — ученый. 17801856. Каталог выставки. — Санкт-Петербург, 2003. С.9-16.

- Там же. С. 15.

- Рзаев В.П. Словарь российского нумизматического жаргона. — М., 2020. С. 192.

- Северин Г.М. Серебряные монеты Российской империи 1801-1917. Сборник всех известных типов и разновидностей. Книга II. — М., 2001. С.41, 43.

- Спасский И.Г. Нумизматика в Эрмитаже. Очерк истории минцкабинета - Отдел нумизматики. Институт археологии А.Н. СССР. Нумизматика и эпиграфика. Том VIII. С. 187.

- Степанова О.А. Некролог Б. Кене “Якоб Рейхель и его коллекция”. В сб. Материалы и исследования отдела нумизматики. Труды гос. Эрмитажа. XXXI. — Санкт-Петербург, 2006. С. 215-250.

- Там же. С. 218

- Уздеников В.В. Новодельные монеты. В сб. Монеты России XVIII — начала XX века. Очерки по нумизматике. — М., 1994. С. 179.

- Уздеников В.В. Геральдическое оформление российских монет. 1700-1917 гг. М., 1998. С.48

- Уздеников В.В. Две загадочные русские монеты. В сб. Монеты России XVIII — XX веков. Очерки по нумизматике. — М., 2001. С. 164 -166.

- Уздеников В.В. Некоторые соображения о пробных монетах России XVIII — начала XX века. В сб. Монеты России XVIII — XX веков. Очерки по нумизматике. — М., 2008. С. 37.

- Храменков А.В. Хроника чеканки рублевиков Екатерины I. Нумизматический сборник ГИМ. Том XVIII. — М., 2005. С. 242-244.

- Щукина Е.С. Монограммы и подписи на русских медалях XVIII — начала XX веков. Киев, 2002. С. 73.

- Якоб Рейхель. Государственный Эрмитаж. Медальер — коллекционер — ученый. 1780-1856. Каталог выставки. — Санкт-Петербург, 2003. С.108-109.

Ю.П. Петрунин.