Рис. 1. 1826.

Среди монет Николая I, отличающихся по оформлению внешнего вида от монет стандартных выпусков, выделяется экземпляр, известный в нумизматической среде как «рейхелевский» рубль (рис. 2). Рублевик относится к монетам, степень редкости которых В.В. Уздеников наделяет знаком «!!» (монета, имеющая исключительную редкость, в том числе — известная в настоящее время в единственном экземпляре» [8]. По некоторым данным всего известно 5 экземпляров «рейхелевского» рубля, из них лишь один хранится в Государственном Эрмитаже, остальные, как утверждается, находятся в частных коллекциях. На самом деле точное число легендарных рублевиков определить невозможно. В.В. Уздеников, ссылаясь на документы, опубликованные В.В. Бартошевичем, свидетельствует, что в 1847 году был зафиксирован факт изготовления новодельного экземпляра «рейхелевского» рубля. Полагаясь на свой богатейший опыт, В.В. Уздеников считает маловероятным, чтобы этот факт был единичным. «При этом чеканка рубля была выполнена, конечно же, подлинными штемпелями, а гурчение произведено с использованием подлинного печатного кольца…». В результате автор приходит к выводу, что отличить изготовленные новоделы от подлинных «совершенно невозможно» [7].

Рис. 2. 1845 г.

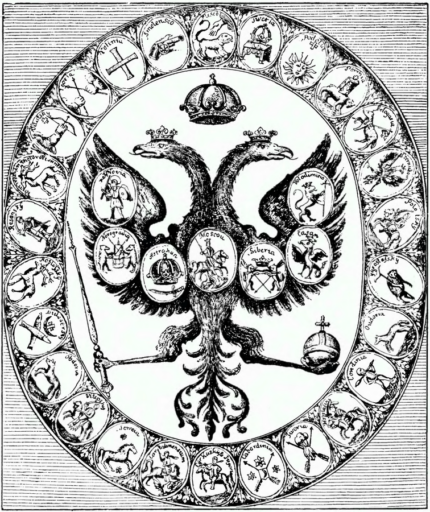

«Рейхелевский» рубль неизменно привлекает нумизматов крайне необычным внешним оформлением. На аверсе отчеканен портрет Николая I, не использованный ранее в монетном переделе и отличающийся высокими художественно-эстетическими характеристиками. Реверс монеты также весьма своеобразен, поскольку на нем воспроизведен герб, разновидность которого изображена на государственной печати раннего Петровского времени (рис. 3), и до этого на монетах не чеканился. Хотя рисунок орла на печати иной по сравнению с тем, что изображен на «рейхелевском» рубле, В.В. Уздеников их объединяет по идентичному составу размещенного на крыльях комплекта из шести территориальных гербов [6]. Указанная разновидность государственного герба появилась на монетах в 1849 году, то есть спустя четыре года после изготовления «рейхелевского» рубля, и была помещена только на медные монеты, чеканившиеся до 1858 года. Все эти отличительные черты рейхелевского творчества требовали объяснения.

Рис. 3. 1698-1699.

В упомянутой аналитической работе под названием «Две загадочные русские монеты» В.В Уздеников предполагает, что Я. Рейхель мог спроектировать портретный рубль как юбилейную монету, приуроченную к 20-й годовщине царствования Николая I. Уважаемый автор понимал, что его вывод носит гипотетический характер и полагал, что на целый ряд возникающих вопросов «в лучшем случае пока можно ответить лишь предположительно…» [5]. Будучи осторожным в оценках и формулировках, В.В. Уздеников в другой своей работе указывал, что «имеются некоторые основания» для приобщения «рейхелевского» рубля к числу юбилейных [9].

В дополнение к указанным выше особенностям рублевика, примыкает еще одна загадка. Дело в том, что одновременно с рублем была изготовлена, не отличающаяся от него по внешнему оформлению, полтина (рис. 4). Странность заключается в том, что в ее гуртовой надписи указан вес рубля, вдвое превышающий ее фактический вес. Возникает вопрос: как можно было допустить, чтобы юбилейная монета с портретом императора демонстрировала такую ошибку?

Рис. 4.

Целый каскад вопросов окутывает загадочные монеты интригующей неопределенностью. Заканчивает свой анализ, посвященный необычным нумизматическим артефактам, В.В. Уздеников фразой: ” Последней загадкой «рейхелесовских” монет остаются причины, по которым они не были приняты к массовой чеканке и существуют лишь в виде редчайших пробных образцов или новодельных экземпляров” [7]. Уважаемый автор как бы приглашает к дальнейшим исследованиям загадочных монет.

Другой более ранний классик отечественной нумизматики великий князь Георгий Михайлович (далее ГМ) в комментариях к описанию ”рейхелевского” рубля подсказывает путь такого исследования. Фрагмент упомянутого комментария изложен на немецком и в переводе погружает в раздумья: ”Рубль, отчеканенный в качестве пробы на станке, изобретенном Дро, в разъемном кольце, с выпуклым гуртом…” [1]. Другими словами приведенную выдержку можно трактовать следующим образом: было проведено технологическое испытание монетного станка с дополнительными приспособлениями к нему, в результате чего был отчеканен опытный проверочный экземпляр, которым случайно оказался искомый рейхелевский рублевик.

Таким образом рождается версия, предлагающая с точки зрения и в рамках банальных производственных мероприятий объяснить появление загадочного артефакта и ответить на вопрос: как такое могло случиться?

Чтобы разобраться в сложных организационных и технический перипетиях, обратимся ненадолго к историческим событиям, берущим начало во времена императора Павла. Имя швейцарского изобретателя Жана Пьра Дро стало известно русским монетчикам в связи с устройством и оснащением нового монетного двора. Последний, получивший название Банковский, располагался в подвальном помещении Ассигнационного банка, рассматривался как временный и просуществовал с 1799 по 1805 год. Правительственные органы приняли решение поставить процесс монетного передела на современный уровень.

Рис. 5. 1797.

Русские монетчики знали о существовании новых прогрессивных методов чеканки монет с использованием паровых машин. Русский дипломат, граф С.Р. Воронцов, служивший в Лондоне, получил задание провести переговоры с промышленником М. Болтоном о поставке в Россию оборудования для оснащения нового монетного двора. Паровые машины шотландского инженера Д. Уатта в комплекте с приспособлениями, изобретенными П. Дро, должны были обеспечить высокую производительность денежного производства.

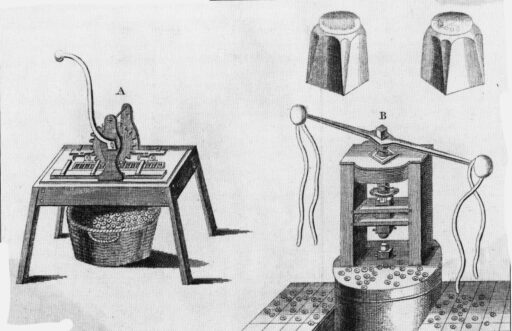

Вот как описывает функцию механизма, придуманного Дро, автор очерков по истории С.-Петербургского Монетного двора М.И. Смирнов: «В 1786 году швейцарский гравер Жан Пьр Дро снабдил обычный пресс-балансир приспособлением, автоматически подающим и сбрасывающим монетный кружок, а также устройством для отжима (гурчения) края монеты непосредственно при чеканке» [3].

Применявшиеся до этого примитивные станки отличались крайне низкой производительностью (рис.5). Машина Болтона, объединившая паровой двигатель Уатта и механизмы Дро, обеспечивала выпуск монет от 60 до 120 штук в минуту. Строительство и оснащение нового монетного двора продолжалось пять лет. Из Англии были завезены и установлены винтовые прессы, а также другое оборудование, работу которого обеспечивали паровые машины. В 1805 году новый монетный двор выпустил первую партию продукции.

Рис. 6.

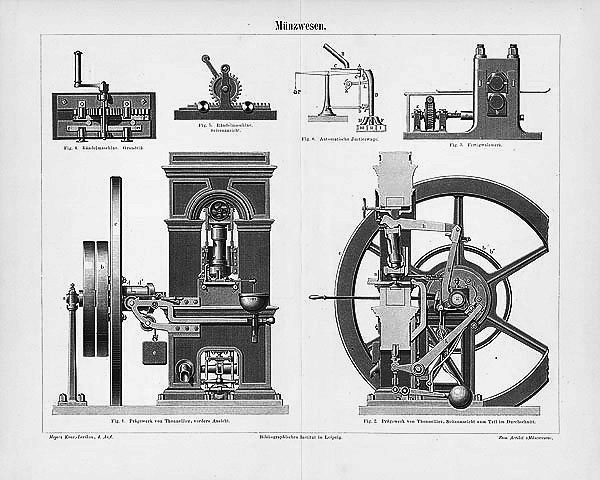

Теперь вернемся в 1845 год. Прошло 40 лет с тех пор, как заработал Банковский монетный двор. Сложное английское оборудование требовало постоянного технического контроля и обслуживания (рис. 6). Как и любые высокотехнологичные инженерные устройства многокомпонентное механизированное оснащение Болтона со времением изнашивалось, нуждалось в ремонте, модернизации и замене пришедших в негодность механизмов. Вероятно, наступил день, когда дальнейшее функционирование британской техники на монетном дворе стала невозможным в силу истощения эксплуатационного ресурса и вызвало потребность в починке, регулировке и замене неисправных агрегатов. По всей видимости, был произведен капитальный ремонт и переоснащение механизмами и приспособлениями. В число последних очевидно попало устройство П. Дро. Вспомним ремарку ГМ по поводу рубля, отчеканенного в качестве пробы на станке, изобретенном Дро.

Обновленная инженерная конструкция требовала контрольного испытания на пригодность к выпуску качественной продукции. Здесь уже к техническому персоналу подключились монетчики. Они прекрасно знали, что чеканка действующих неподконтрольных денежных средств чревата осложнениями, поэтому, как положено, оснастили инновационный стан штемпелями не получившими одобрения. К их числу относились штемпели, предназначенные для чеканки портретных монет, которые по величайшему повелению не были допущены к использованию. Штемпели оборотной стороны с особым рисунком гербового орла также не применялись в текущем монетном переделе. Аналогичный подход был применен к оснащению приспособлений Дро — разъемное трехкомпонентное кольцо, обеспечивающее выпуклую гуртильную надпись к тому времени давно не применялось. Для мастеровых людей, завершавших пуско-наладочный процесс, было важно убедиться в бесперебойной работе механизмов и качественной чеканке продукции. При этом им было совершенно не интересно знать, что на контрольных опытных монетах изображено. Поэтому появились фантастический рублевик и ошибочная гуртовая надпись на полтине.

Не стоит напоминать знатокам и ценителям русских монет с каким энтузиазмом воспринимаются нумизматами экземпляры с технологическими дефектами или ошибками в надписях. Даже нарушенное расположение оси аверса по отношению к реверсу приводит коллекционеров в волнение. Ошибки в легенде, когда вместо «ПЕТРЪ» пишется «ПЕРТЪ» на рублях императора Петра II, или дефектное написание «САМОДЕРЖИЦА» с пропущенной буквой «Ж» на рублевиках императрицы Екатерины I, значительно повышают коллекционный интерес собирателей, а значит рыночную стоимость монет. Монетчики хорошо знали эти психологические тонкости и умело ими пользовались. Большинство новодельных монет было изготовлено служащими монетных дворов с коммерческими целями.

Можно представить радость опытных монетчиков, когда в результате пуско-наладочных работ неожиданно появился экземпляр с целым набором отклонений от стандартных монет. Здесь уместно сделать следующую ремарку.

В.В. Уздеников описал причины появления пробных монет в денежном обращении, несмотря на то, что они не были одобрены к массовому выпуску [10]. Правительственные органы, рассмотрев варианты пробных монет, часть из них допускали к массовой чеканки, а остальные экземпляры, не получали соответствующего одобрения. Все монеты не получившие положительного отзыва высших инстанций «становились своего рода производственными отходами и потому могли иногда расхищаться персоналом». Автор уточняет, что при этом высокопоставленные чиновники могли присваивать забракованные образцы в качестве сувениров или экспонатов для своих частных коллекций. Служители пониже рангом имели возможность использовать их в корыстных целях [10].

Теперь вернемся к нашей теме. Закончив наладку и замену оборудования, а также осуществив контрольную чеканку, технические работники убедились в рабочем состоянии станков. Полученные при этом экземпляры опытного рублевика и полтины остались в распоряжении монетчиков, которыми они не преминули воспользоваться по своему усмотрению. Такова предлагаемая версия происхождения «рейхелесовских» монет.

Рис. 9.

Примечательно, что в эти же годы к описанным монетам «техногенного» происхождения добавились экземпляры, также связанные с испытаниями новых механизмов, предназначенных для чеканки денежных знаков. На рисунке 9 приведено изображение жетона 1845 г., чеканенного в рамках тестирования машины Тоннельера в Париже. На лицевой стороне надпись на французском MODULE / DU ROUBLE / ARGENT (модуль* рубля как денежной единицы). Экземпляр, изготовленный из меди в рекламных демонстрационных целях, был предложен русским представителям из С.- Петербургского монетного двора, которые впоследствии выпустили новодельные экземпляры с таким же внешнем оформлением в серебре. Г.М. Северин все указанные варианты изделий определяет как очень редкие.

Рис. 10. 1845.

Еще один аналогичный монетоподобный продукт вышел из-под экспериментального монетного пресса в 1846 году. Немецкий инженер Дитрих Ухльхорн получил заказ на поставку изобретенного им механизма для чеканки на монетные дворы Англии и Пруссии. Опять-таки в коммерческих целях, для привлечения русских покупателей были изготовлены опытные образцы изделий, получивших название «немецкие экспериментальные монеты» (рис. 10). Последние также имеют обозначение «очень редкие».

Таким образом, демонстрация технических возможностей нового оборудования путем создания образцово-показательных прототипов изделий являлось обычной практикой в монетном производстве. Не явились исключением обстоятельства по запуску приспособлений П. Дро, в результате которых коллекционеры получили в своих интересах редкие предметы, названные «рейхелесовскими» рублями.

Рис. 7. 1851.

Рис. 8.

Имя Якоба Рейхеля широко известно в нумизматической среде. Еще при жизни он был окружен вниманием и почетом, обладал высоким авторитетом у коллекционеров. В конце жизни, будучи кавалером орденов св. Анны и св. Станислава первых степеней, пребывал в чине действительного статского советника.

В его честь отчеканена медаль, за подписью К. Пфейфера (Christoph Carl Pfeuffer, лиц. ст. — под обрезом изображения: C. PFEUFFER FEC.), представляющая исследовательский интерес (рис. 7). В центр аверса помещен головной портрет Я. Рейхеля в повороте 3/4 влево. По всей видимости, в качестве образца было использовано известное изображение Рейхеля на гравюре XIX века (рис. 8). Круговая надпись на латыне (орфография надписей на обеих сторонах медали сохранена) декларирует: IACOBVS DE REICHEL NANVS VARSAVIAE A.D. MDCCLXXX D VI NOV — XXV 0CT. (Якоб Рейхель родился в Варшаве 6 ноября/25 октября 1780 г.). На оборотной стороне изображен рыцарский шлем с плюмажем в виде короны и трех перьев, а также родовой герб.

Латинская надпись VIRO DE RE NVMARIA OPTIME MERITO AMIGI A.D. MDCCCLI (заслуженному нумизмату от друзей, 1851) обрамляет композицию. Каждый элемент изображения должен, по замыслу ее автора, ассоциироваться с важными знаковыми аспектами жизни и деяний Рейхеля.

На лицевой и оборотной сторонах медали отражены очевидные этические стандарты, присущие медалям, но вместе с тем сразу возникают вопросы:

- на каком основании медаль изготовлена в частной берлинской мастерской Лооса и почему ее резал немецкий медальер?

- в связи с какой памятной датой или иным обстоятельством отчеканена медаль, датированная 1851 годом? Мнение, что медаль якобы посвящена 50-летию ученой деятельности Рейхеля, не убедительно.

- почему в латинских надписях используется буква V вместо U?

- в чем причина того, что шлем венчает корона неизвестного происхождения?

- какие друзья были у Рейхеля, заказавшие медаль?

Перечень вопросов можно продолжить. Ответы на них становятся очевидными, если допустить, что медаль «сочинил» сам Я. Рейхель.

Й.-С. Йенсен и Т.Н. Смекалова, изучавшие творческий путь Рейхеля, отмечали: «… он походил на судьбу многих иммигрантов, выходцев из северогерманских областей, и немцев-прибалтов, которые проживали в Санкт-Петербурге в царские времена». Уважаемые авторы подчеркивают тот факт, что Рейхель так и не принял российского гражданства, хотя большую часть жизни прожил в России. Он не был участником военных столкновений, оставался лютеранином, так и не нашел себе русскую жену, оставаясь до конца своего века холостяком. [17]. Другими словами он не считал себя русским, продолжая быть по своей сути немцем. Это нашло отражение на исследуемой медали, на реверсе которой изображен шлем, служивший в 14-15 веках защитой головы во время турниров на пиках. Такая геральдическая форма шлема типична для гербов бюргерских семей [11]. Видимо генетическая память Рейхеля воспроизвела этот атрибут, равно как и корону, которая совершенно не похожа на императорскую, свойственную российской геральдике, а скорее напоминает королевскую [4].

Не менее показательна гербовая символика. Она представлена германским щитом, на верхней части которого изображен отвес. Последний символизирует честность, поскольку никогда не лжет, всегда четко показывая вертикаль. Видимо, этот символ призван демонстрировать верность Рейхеля своему немецкому кредо.

В нижней части герба начертана скала, омываемая вздымающимися волнами. Скальные глыбы являются символом христианской твердости [12]. Сюжет вполне соответствует стойкому характеру Я. Рейхеля. Водоворот военных и политических потрясений, произошедших в Варшаве в середине 1790-х годов (восстание Т. Костюшко, его подавление русскими войсками, последующий раздел страны, отречение польского короля Станислава Понятовского) заставили 20-летнего Якова искать заработок. Оказавшись в 1801 году в России, молодой человек в первое время зарабатывал на жизнь вырезыванием штемпелей для изготовления пуговиц. В том же году Якоба постиг новый удар — скончался его отец и все заботы о семье (два младших брата, две сестры и мать) легли на его плечи. Молодой человек справился с испытаниями и в 1802 году получил место в Медальерной палате монетного двора.

Рис. 11.

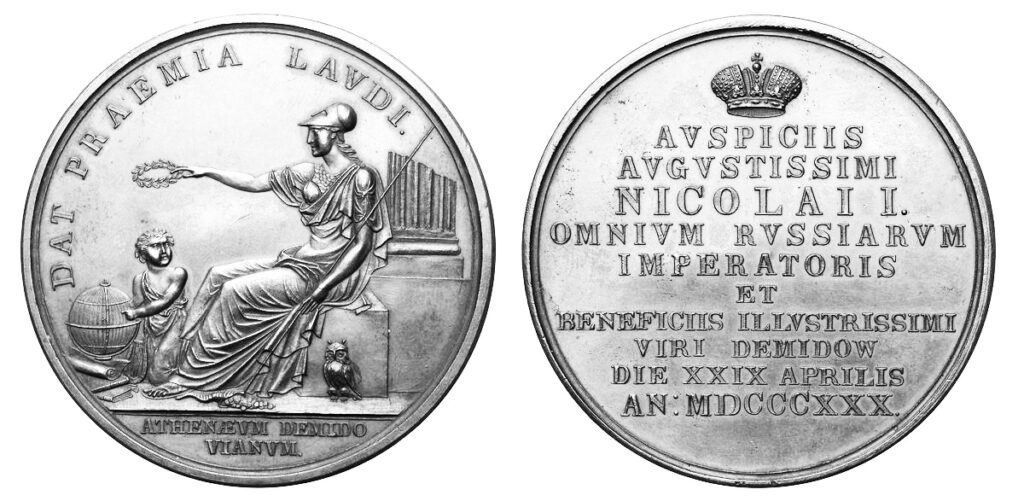

Увы, выдающегося медальера из Я. Рейхеля не получилось. В. А. Калинин, изучавший его творчество, резюмировал: «В истории русского медальерного искусства первой четверти XIX века Рейхель явно остался в тени своих более талантливых и удачливых коллег — П.А. Лялина, В.Е. Алексеева, И.А. Шилова и Ф.П. Толстого.» [15]. Всего известно около десятка медалей, исполненных Рейхелем [13]. Одна из них приведена на рисунке 11. Работа молодого гравера оказалась на достаточно высоком уровне, хотя миниатюрные черты лица изображенных на реверсе отрока и Минервы, грубоваты и могли бы быть выполнены более изящно и тонко.

Рис. 12. 1825.

В медальерном искусстве Рейхель по мнению большинства исследователей достиг определенных высот не в качестве резчика, а в роли автора ряда проектов медалей и монет. Ему приписывается авторство проектных рисунков и штемпелей пробных и неутвержденных монет первой половины XIX века. Среди них легендарный Константиновский рубль 1825 года (рис. 12).

Искомый рубль 1845 года принадлежит к той же категории «приписываемых». «Его называют Рейхелевским потому, что Рейхель его проектировал и кажется даже сам резал», — указывал ГМ в описании монеты [1]. Высказывают сомнение в том, что пробный рубль 1845 вышел из-под резца Рейхеля и коллектив авторов статей и составителей каталога выставки, посвященной Якобу Рейхелю. В.А. Калинин в частности пишет: » По сложившейся традиции Рейхелю приписывается создание штемпелей трех пробных монет первой половины XIX века — константиновского рубля 1825 года, «рейхелесовских» портретных рублей 1827 года и рубля и полтины 1845 года. Утверждение об авторстве штемпелей этих монет во многом опиралось на доверительные рассказы самого Рейхеля, обладавшего, помимо разносторонних дарований, неоспоримым талантом мистификатора» [16].

Аналогичное мнение о нравственных качествах Рейхеля высказывет и знаток русских монет американский исследователь Р. Зандер: «Он является единственным в своем роде, не так по качеству своей работы, как своим умением обратить себе на пользу обстоятельства и усилить восприятие своего медальерного искусства» [2].

Справедливости ради необходимо заметить, что классик отечественной нумизматики В.В. Уздеников высказывал иное мнение. Уважаемый автор считал, что «рейхелесовские» монеты 1845 года исполнил Я. Рейхель и подчеркивал их высокие художественно-эстетические достоинства. В.В. Уздеников констатировал: » …нельзя также не обратить внимания на исполнение Я. Рейхелем портрета (особенно на рублевой монете): это один из лучших портретов Николая I в пластике малых форм …» [6].

Источники свидетельствуют, что Рейхель был хорошим рисовальщиком. В 1801 году он зарабатывал на жизнь не только гравированием штемпелей для тиснения пуговиц, но и миниатюрной живописью. Свой талант миниатюриста Рейхель задействовал сполна, исполняя портреты императрицы Марии Федоровны и ее детей. Навыки превосходного рисовальщика дали ему возможность создать многочисленные проекты оформления медалей и монет. Поэтому его роль как автора проекта пробных портретных монет 1845 года не оспаривается. Остается под вопросом лишь его непосредственная работа над вырезыванием штемпелей этих монет. Как бы то ни было, но Я. Рейхель вошел в историю отечественной нумизматики, благодаря, в числе прочего, персонифицированным «рейхелесовским» монетам. Далеко не каждый, даже гениальный оформитель денежного платежного средства, удостаивается такой чести. Как правило, монета, если и получает какое-либо имя, то это имя правителя, в годы которого платежное средство выпущено.

Рис. 13. 2002.

Главной заслугой Я.Я. Рейхеля является его деятельность в области коллекционирования монет. Его нумизматическое собрание включало большую подборку античных, западноевропейский и русских монет. Его коллекция в итоге значительно пополнила и обогатила фонды Эрмитажа. Я. Рейхель вошел в состав учредителей Петербургского Археолого-нумизматического общества. Отдел нумизматики Государственного Эрмитажа отметил многогранную деятельность Я. Рейхеля, подготовив в 2003 году специальную выставку, охватывающую многие стороны его творчества и служебных обязанностей. В его честь была выпущена памятная медаль (рис. 13). Имя Я.Я. Рейхеля прочно вошло в летопись отечественной нумизматики.

Справка

*Модуль (нем. Modul; лат. modulus — мера) — название, даваемое какому-либо особо важному коэффициенту или величине [Словарь иностранных слов и выражений. —

М., 2003. С. 393]

Список использованной литературы:

- Георгий Михайлович, Вел кн. Монеты царствования императора Николая I — С. Петербург. 1890. С. 238. Мон. № 484.

- Зандер Р. Серебряные рубли и ефимки Романовской России 1654-1915. Исторический обзор и заметки о характерных разновидностях рублевых монет. — Киев, 1998. С. 169.

- Смирнов М.И. “Со знаком “С.П.Б.”. Очерки истории Санкт-Петербургского Монетного двора 1724-1994. — Тольятти, 1994. С. 27.

- Уздеников В.В. Геральдическое оформление российских монет 1700-1917 гг. М., 1998. С. 14.

- Уздеников В.В. Две загадочные русские монеты. В сб. Монеты России XVIII — XX веков. Очерки по нумизматике. — М., 2001.

- Там же. С. 166.

- Там же. С. 170-171.

- Уздеников В.В. Монеты России. 1700-1917. — М., 2004. С. 15.

- Уздеников В.В. Памятные и юбилейные монеты. В сб. Монеты России XVIII — XX веков. Очерки по нумизматике. — М., 2008. С. 41.

- Уздеников В.В. Побывавшие в обращении. В сб. Монеты России XVIII — XX веков. Очерки по нумизматике. — М., 2008. С. 57.

- Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. Словарь нумизмата. 2-е изд. переработанное и дополненное. — М., 1993. С. 374.

- Холл Джеймс. Словарь сюжетов и символов в искусстве. — М., 2004. С. 510.

- Щукина Е.С. Монограммы и подписи на русских медалях XVIII — начала XX веков. Киев, 2002. С. 73.

- Якоб Рейхель. Медальер. Коллекционер. Ученый. 1780-1856. Каталог выставки. — Санкт-Петербург, 2003.

- Там же. С. 13.

- Там же. С. 14.

- Там же. С. 21.

- Там же. С. 111, мон. 50; С. 112. мон. 53. Википедия — свободная энциклопедия.

- Там же. С. 115.

- Mackay Dr James. The complete illustrad Guide Coin Collecting. — London, 2007. C. 44

- Wikipedia. сайт: ru. wikipedia org. Википедия — свободная энциклопедия.

Ю.П. Петрунин.