В 1898 г. вышла статья В. К. Трутовского, содержавшая неизвестные до того времени факты из истории монетного производства России времени русско-турецкой войны 1806-1812 гг.[1] — сведения о чеканке в 1808-1809 гг. на Петербургском Монетном дворе турецких курушей, штемпели для которых были изготовлены там же, с подлинных турецких монет. Материалом для статьи послужили документы Московского Главного Архива Министерства иностранных дел. Они вскрывают причины, толкнувшие русское правительство на осуществление этой акции, и содержат подробные сведения обо всех этапах ее осуществления.

В ноябре 1806 г. Россия в результате политических разногласий между нею и Турцией ввели свои войска на территорию Бессарабии, Молдавии и Валахии. В декабре Турция объявила войну России. Русским войскам, расположенным на территории Дунайских княжеств, жалованье выплачивалось серебряной российской монетой. Однако ее высокопробность сослужила плохую службу: русское серебро быстро выпадало из обращения.

В 1808 г. сенатор Кушников, заведовавший делами Молдаво-Валахских Диванов, писал главнокомандующему Дунайской армией А. А. Прозоровскому: «…из княжеств Молдавии и Валахии вывозится в большом количестве российская серебряная монета за границы, как в пределы Оттоманской Порты, так и в австрийские владения. Причина такового вывоза весьма очевидна: поелику российская монета, по качеству своему, стоит гораздо более ее настоящей цены, а поэтому заграницею легко может быть переливаема и обращаема в вещи или другую монету. Но … из сего проистекает великий ущерб казне…» [2]. «Имею честь донести Вашему сиятельству, что изыскивая причины скорого уменьшения в Молдавии и Валахии российской серебряной монеты, кроме вывоза оной за границы, я нашел другое зло к истреблению оной, также вредное для казны, а именно: что многие расплавливают монету и обращают в вещи, даже в сих княжествах» [3].

В первую очередь пострадала от такой «популярности» русского рубля армия. В. К. Трутовский пишет: «. . ловкие люди, наживая состояние, обездоливали армию, оставляя ее без оборота настоящей монеты и заставляя пользоваться местной, ходячей, гораздо худшего качества и ценности. Несомненно, что вы этой низкопробной монетой приходилось расплачиваться армии в большем количестве, против достаточной на те же расходы чистой серебряной, а получать ее она получала как равноценную и результатом являлось обеднение и обезденежие армии» [4]. («Местной» монетой В. К. Трутовский называет турецкую монету, занимавшую главное место в денежном обращении на территории, оккупированной русскими войсками.)

Из приведенных В. К. Трутовским сведений о приравнивании русской копейки серебром турецкому пара следует, что рубль был приравнен юзлыку, содержащему 100 пара, что равняется 2,5 куруша по 40 пара в каждом. На деле же «рубль превышал местную монету на 27 пар, т. е. стоил по-настоящему, 127 пар … при вывозе и скупке русской монеты армия теряла почти 30%» [5].

В июне 1808 г. главнокомандующий армией A. А. Прозоровский издал приказ о принудительном курсе рубля в 120 пара, или 3 куруша, и одновременно обратился к правительству с предложением чеканить в России турецкие монеты для выплаты жалованья войскам в Молдавии и Валахии. Несмотря на необычность предложения, оно было принято. В течение 1808-1809 гг. на Петербургском Монетном дворе чеканились куруши турецких султанов Селима III и Мустафы IV. Образцом для изготовления штемпелей послужили подлинные турецкие монеты.

Сведения, публикуемые В. К. Трутовским, достоверны, но несколько односторонни: из монет ему был известен только один экземпляр петербургского чекана — куруш Мустафы IV из его собрания. В других московских коллекциях, государственных и частных, монет русской чеканки В. К. Трутовский не нашел. В Петербурге, в том числе и на Монетном дворе, не искал.

Собрание Государственного Эрмитажа и Ленинградский Монетный двор дали неизвестный до сих пор материал, позволяющий существенным образом осветить нумизматическую сторону вопроса.

И. Г. Спасский обратил внимание автора этой статьи на хранящуюся в отделе нумизматики Эрмитажа группу свинцовых оттисков с монетных штемпелей. Оттиски были наклеены на картон, обтянутый зеленым старинным сукном. По какой причине сделаны оттиски, когда, как и от кого попали в Эрмитаж — неизвестно.

Тридцать четыре оттиска представляют штемпели курушей султанов Селима III (24 экз. ) и Мустафы IV (10 экз. ) [6]. На наш запрос Ленинградский Монетный двор сообщил сведения об имеющихся там формах для изготовления маточников, маточниках для изготовления штемпелей и о сохранившихся штемпелях. Оказалось, что оттиски сделаны не со всех штемпелей, но «пропущенные» идентичны тем, оттиски с которых имеем: они сделаны с одного маточника. Таким образом устанавливается, какие именно куруши — имея в виду их варианты, место чеканки и годы правления султанов — копировались в России. Одновременно оттиски стали своеобразным эталоном для выявления в собрании Эрмитажа «русских» курушей.

Из 24 оттисков, относящихся к монетам Селима III, 16 представляют лицевые стороны, 8 — оборотные. На лицевой стороне изображена тугра Селима III со стрелкой слева от нее и веточкой — справа. На оборотной стороне надпись, указывающая место чеканки, год вступления султана на престол — 1203 г. х. (1789 г. н. э.) и год правления. В Петербурге за образец были взяты куруши города Исламбуля (Стамбула) 7, 10, 13-го годов правления султана и куруши города Тарабулус-Гарб (Триполи) 1-го года правления.

На Монетном дворе сохранились 2 маточника и 6 штемпелей лицевой стороны курушей 7-го года правления, в Эрмитаже 5 оттисков [7]. Для оборот-ной стороны этих курушей сохранились: 1 форма, 2 маточника, 5 штемпелей на Монетном дворе и 1 оттиск в Эрмитаже [8]. Установить, с какого именно штемпеля сделан оттиск оборотной стороны, невозможно, так как штемпели, происходя от одной формы, идентичны.

Отличить по оборотной стороне куруши петербургского чекана нетрудно: слово «Исламбуль» написано неправильно (табл. I, 2). Если на Монетном дворе была изготовлена только одна, ныне сохранившаяся, форма для оборотной стороны, то курушей 7-го года правления с правильно написанным названием города нет. По этому признаку в основном собрание восточных монет Эрмитажа определенно можно отнести к петербургскому чекану куруш под инв. № 37817 [9]. Судя по нему, при чеканке были неправильно сопряжены штемпели, поскольку лицевая сторона монеты чеканена штемпелем лицевой стороны куруша 10-го года правления Селима III (табл. I,). Были ли чеканены куруши 7-го года правления правильно сопряженными штемпелями, неизвестно. Эрмитажный экземпляр обладает еще одним признаком петербурского происхождения: он очень светел, блестящ, хорошо отполирован. Это характерно для первой партии изготовленных в России монет и не соответствует внешнему виду истинных курушей (табл. I, 3, 4).

Из материала, относящегося к исламбульским курушам 10-го года правления Селима III, на Монетном дворе сохранились 1 форма, 1 маточник и 9 одинаковых штемпелей — для лицевой стороны; 1 форма, 2 маточника и 4 одинаковых штемпеля — для оборотной стороны. В Эрмитаже им соответствуют 9 оттисков лицевой стороны [10]., 4 оттиска оборотной стороны [11].

Явных ошибок или бросающихся в глаза неточностей штемпели не содержат. Разница при сравнении с турецкими курушами (табл. I, 5, 6) заметна в мелких деталях почерка, более тонких линиях букв, немного иначе написанных и чуть плотнее расположенных цифрах даты. Рисунок тугры в нижней части «смазан». Не зная о чеканке курушей в Петербурге и не имея возможности сравнить монету со штемпелем (хотя бы через оттиск), такой куруш легко принять за настоящий. Это и произошло с Х. М. Френом. Куруш из собрания б. Азиатского музея [12], изданный им как подлинный турецкий [13], на самом деле имеет русское происхождение (табл. I, 7, 8). Обе его стороны детально схожи с нашими оттисками, а лицевая сторона имеет слева от тугры тоненькую трещинку, точно такую же, как оттиск № 15533, т. е. они сделаны одним штемпелем.

Второй петербургский куруш 10-го года правления [14], имеющийся в основном собрании восточных монет Эрмитажа, отличается от монеты из Азиатского музея только отсутствием трещинки на лицевой стороне. Судя по цвету металла и полировке, он изготовлен в первой партии курушей (табл. I, 9, 10).

Для курушей 13-го года правления Селима III на Монетном дворе имеются только два штемпеля — по одному для лицевой и оборотной сторон. Им соответствуют два эрмитажных оттиска [15] (табл. I, 11, 12). В собрании Эрмитажа нет русских курушей этого года, имеется только одна подлинная монета [16] (табл. I, 13, 14). Петербургский штемпель скопирован именно с такой монеты и резан достаточно точно. Тем не менее положенные рядом, турецкая монета и оттиск с петербургского штемпеля скажут специалисту, в каком случае штемпель был резан человеком, знающим арабскую письменность, и в каком — только копирующим, пусть очень старательно, арабскую надпись.

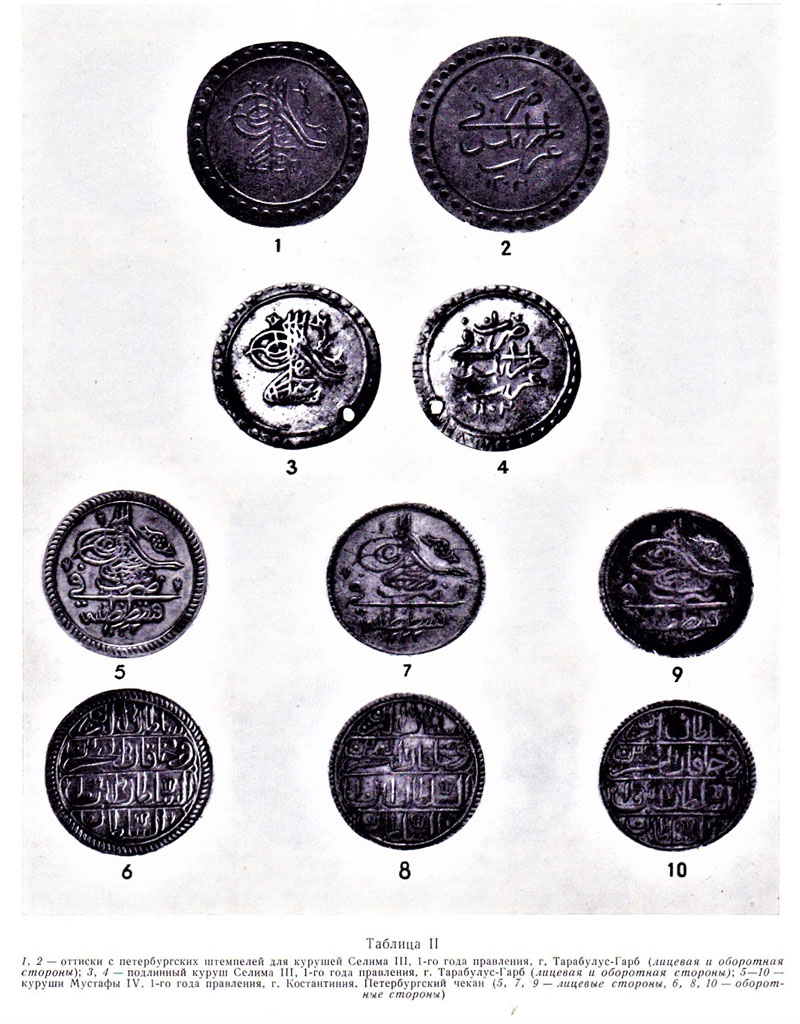

Для чеканки курушей города Тарабулус-Гарб 1-го года правления Селима III на Петербургском Монетном дворе были изготовлены и сохранились три штемпеля: два для лицевой и один для оборотной сторон (табл. II, 1, 2). Им соответствуют три эрмитажных оттиска [17]. В эрмитажной коллекции таких монет нет — ни подлинных, ни русского производства. Судя по воспроизведениям турецких монет в литературе [18] (табл. II, 3, 4), штемпели резаны без ошибок, но разница в почерке надписи заметна.

Десять оттисков представляют куруши Мустафы IV, 1-го года правления. На лицевой стороне этих монет помещена тугра султана, под ней название города «Костантиния» (Константинополь) и год вступления на престол — «1222» (1807 г. н. э.). На обороте — легенда в четыре строки: «султан двух континентов, хакан двух морей, султан, сын султана». В третьей строке слева цифра «1», указывающая год правления.

Для лицевой стороны на Монетном дворе сохранились 1 форма, 1 маточник и 8 штемпелей. Будучи сделаны с одного маточника, штемпели идентичны. Хранящиеся в Эрмитаже 6 оттисков с них [19] не имеют различий; с каких двух штемпелей оттиски не сделаны или утрачены, сказать невозможно.

B. К. Трутовский, знавший русский куруш Myстафы IV, так пишет о неточностях штемпеля лицевой стороны: «Тугра с именем султана… неровно, в особенности внизу ее, где находится само имя… Завитки и обороты тугры натянуты и не имеют той легкости, которой отличается тугра работы от турка-мастера, привыкшего выводить их. Розан справа тугры также груб и его ветви шире и короче и тупее настоящего… В подписи «чеканено в Константинии» закругления и соединения букв очень грубы; зубцы буквы «син» велики, остры и наклонены вправо, буква «нун» в конце имени города очень резко выдвинута вверх… цифры грубы и коротки; диакритические точки слишком велики и не на своих местах; украшения в виде листиков не достаточно тонко вырезаны; а веревочный ободок слишком узок» [20].

Замечания В. К. Трутовского касаются только неточностей почерка, которые заметны при внимательном рассмотрении деталей букв и украшений, а еще лучше — при сравнивании с подлинной монетой. Однако в штемпеле лицевой стороны есть существенная деталь, которую В. К. Трутовский не отметил: в названии города пропущены диакритические точки под последней буквой «и», что в первую очередь может служить отличительным признаком для лицевой стороны куруша русского производства (табл. II, 5, 7, 9).

Четыре оттиска [21] представляют оборотную сторону курушей Мустафы IV. Они совершенно одинаковы по почерку, расположению слов и по деталям украшений. Однако на трех оттисках в слове «албахрейн» отсутствуют обе диакритические точки под буквой «и». На четвертом оттиске [22] диакритические точки на месте. На Монетном дворе сохранились 1 форма, 2 маточника и 5 штемпелей без этих двух диакритических точек и 1 штемпель с точками. Очевидно, что пропуск точек — ошибка резчика. Трудно сказать, существовала ли вторая форма (и второй маточник) с точками или точки были добавлены непосредственно в штемпель. Во всяком случае, указанный пропуск точек в легенде оборотной стороны может служить признаком куруша петербургского производства (табл. II, 6, 8, 10).

О характере почерка легенды оборотной стороны и правильности надписи В. К. Трутовский писал:«К ней (оборотной стороне. — М. С.) вполне относятся те замечания, которые были высказаны относительно легенд и украшений аверса» [23]. Вероятно, он не заметил указанной ошибки, поскольку это не отмечено в подробном описании принадлежавшего ему экземпляра, чеканенного, как можно судить по фотографии в его статье, штемпелем без точек.

В отделе нумизматики Эрмитажа имеются три петербургских куруша Мустафы IV — два в основном собрании [24], один в собрании Азиатского музея. Все они без указанных диакритических точек на обеих сторонах. Происходя от идентичных (а может быть, и от одного) штемпелей, они имеют, тем не менее, различный вид: куруш № 37950 имеет откровенно новый вид, определенно относясь к первой партии монет. Два других куруша по внешнему виду не отличаются от настоящих — серые, тусклые, более «потертые».

Несмотря на редкость курушей Мустафы IV, в Эрмитаже имеются и три настоящих куруша [25]. Все чеканены различными штемпелями, имеющими ясно видимые различия, но непременно со всеми диакритическими точками.

Из шести описанных выше эрмитажных курушей петербургского чекана три издаются впервые [26]. Два куруша Селима III — 7-го и 10-го годов правления и куруш Мустафы IV были известны A. К. Маркову и в инвентаре снабжены примечанием «русский новодел» [27]. Это три самые блестящие, белые, «неестественно новые» монеты. Несомненно, A. K. Марков выделил их в инвентаре уже после выхода статьи В. К. Трутовского [28].

[1] Т р у т о в с к и й В. К. Из истории чеканки иностранных денег в России. — Труды Московского нумизматического общества». М., 1898, т. 1, с. 169-190.

[2] Там же, с. 172.

[3] Там же, с. c. 173.

[4] Там же, с. 173 -174.

[5] Там же, с. 174.

[6] Кроме оттисков со штемпелей для курушей, на картоне было наклеено 28 оттисков со штемпелей «лобанчиков» — голландских червонцев русского чекана и 3 оттиска со штемпелей фантастических иудейских монет, Последние «монеты» с XVI в изготавливались на некоторых монетных дворах Западной Европы. Факт чеканки их на Петербургском Монетном дворе ранее известен не был.

[7] Инв. № 15534, 15536, 15537, 15540-15541.

[8] Инв. № 15524.

[9] Вес 12,46 г, диаметр 36,5 мм.

[10] Инв. № 15532, 15533, 15535, 15542, 15543, 15545-15547.

[11 ] Инв. № 15525-15527, 15529.

[12] Все нумизматическое собрание Азиатского музея хранится ныне в Эрмитаже отдельной коллекцией.

[13] Ch. M. Fraehn, Nova supplementa ad recensionem numorum muhammedanorum Academiae Imp. Scient. Petropolitanae, Petropoli, 1855, p. 200, N 111 aa. Вес 11,88 г, диаметр 37 мм.

[14] Вес 12,38 г, диаметр 36 мм. Инв. № 37850.

[15] Инв. № 15544 и 15528.

[16] Инв. № 37876.

[17] Инв. № 15538 (для лицевой стороны) и № 15530-15531 (для оборотной стороны).

[18] Nuri Pere, Osmanlilarda Madeni Paralar, Istanbul, 1968, p1. 48, 720.

[19] Инв. № 15548-15553.

[20] Трутовский В. К. Указ. соч. , с. 189 -190.

[21] Инв. № 15554 -15557.

[22] Инв. № 15554.

[23] Трутовский В. К. Указ. соч. , с. 190.

[24] Вес 12,26 г, диаметр 34 мм, инв. № 37939; 12,46 г, диаметр 36 мм, инв. № 37950.

[25] Инв. № 37938, 37940, 37941.

[26] Куруш Селима III, 10-го года правления, из собрания Азиатского музея, куруши Мустафы IV из собрания Азиатского музея и основного собрания монет (инв. № 37939).

[27] Монеты из основного собрания, инв. № 37817, 37850, 37950. А. К. Марковым они записаны во Втором дополнении к Инвентарному каталогу мусульманских монет имп. Эрмитажа (Спб., 1896, с. 903).

[28] Ко Второму дополнению А. К. Марковым сделано примечание: «Содержат монеты, поступившие с 1 июля 1898 г. по 1 июля 1900 г. в Мюнцкабинет Имп. Эрмитажа», т. е. примечание писалось уже после выхода статьи В. К. Трутовского.

М. Северова. Сообщения Государственного Эрмитажа. Ленинград, 1975. Выпуск XL.