Рис. 1. Antoin Maurin XIX.

Прежде чем приступить к изложению материала, автор настоящей работы считает необходимым определиться в соответствующей дефиниции. Термины “двойной”, “совмещенный”, “парный” применительно к портретам на монетах и медалях использованы в тексте для краткости. Полную и точную формулировку можно найти в великокняжеском труде при описании империала 1836 года: “Головные изображения Императора Николая I и Императрицы Александры Федоровны влево, одно за другим” [2].

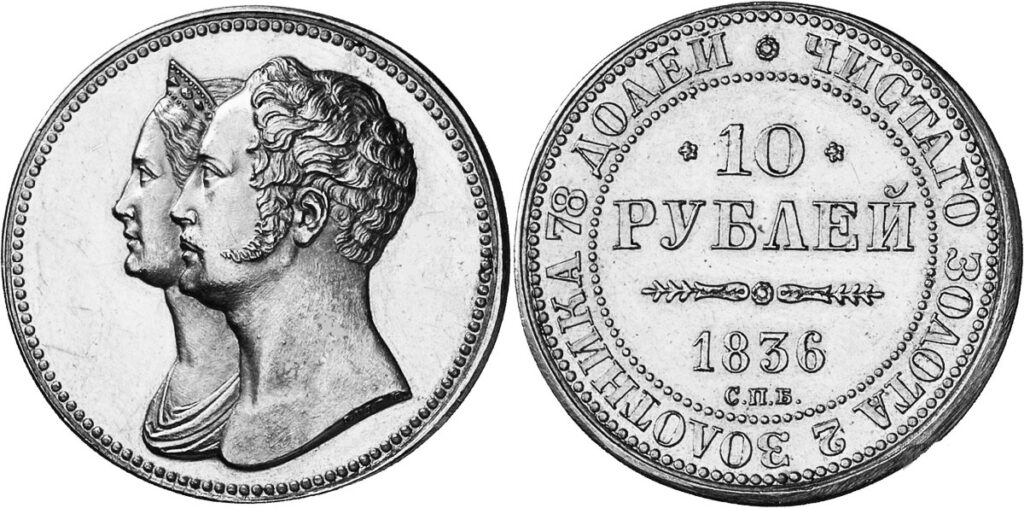

Итак, среди памятных и юбилейных русских монет особое место занимает экземпляр, подготовленный к чеканке по случаю 10-летия коронации Николая I (рис. 2). В.В. Уздеников насчитывает “всего 12 действительно юбилейных и памятных монет”, выпущенных в России за 80 лет с 1834-го по 1914 год [14]. Среди них указанный червонец не значится. Уважаемый автор отнес этот экземпляр в категорию донативных (подарочных) и сувенирных монет [12]. Такое решение выдающегося нумизмата очевидно обусловлено следующим обстоятельством.

Рис. 2. 10 рублей. 1836.

В одной из своих работ В.В. Уздеников констатирует: “…для того, чтобы кружок из драгоценного металла действительно превратился в монету, недостаточно проставить на нем фиктивное значение номинала и обозначить выпускающую организацию; для такого превращения необходимо, чтобы этот кружок был пригоден для выполнения всех тех функций, которые присущи любому денежному знаку текущего выпуска” [14]. Упомянутыми функциями искомый золотой 10-ти рублевик не обладал по той простой причине, что в обращение не поступил и стал известен лишь по новоделу, и благодаря архивным документам, изложенным, в частности, вел. кн. Георгием Михайловичем, на которых остановимся чуть ниже.

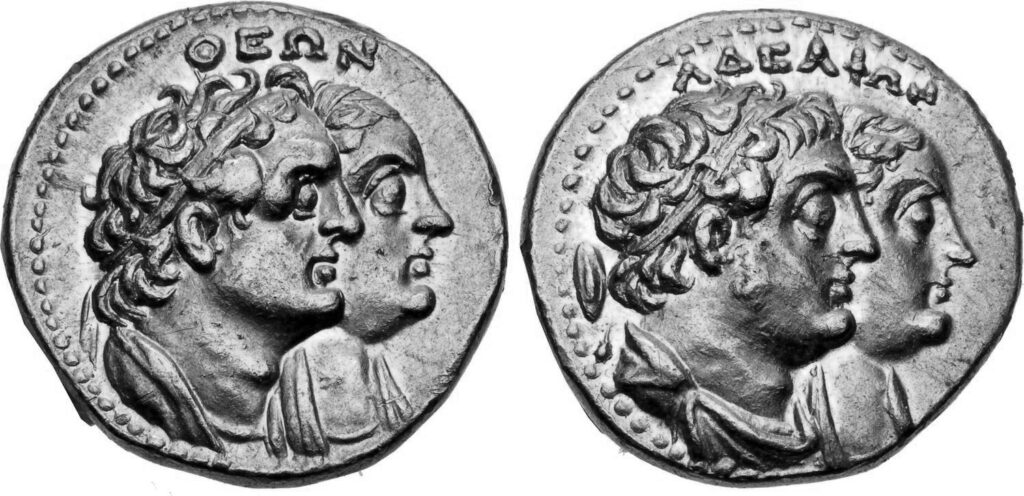

Рис. 3. 285-246.

Справедливости ради стоит отметить, что некоторые намеки на существование подлинного империала можно обнаружить в Корпусе Русских Монет. Вел. кн. Георгий Михайлович посчитал нужным изложить: “У Шуберта помечено, что империал находится в Эрмитаже; между тем ныне этого экземпляра в Эрмитаже не оказывается. Так что пришлось поместить изображение новодельного экземпляра 1875 года ” [3]. Далее следует уточнение, указывающее, что лицевая сторона, где изображены портреты “настоящая, а оборотная сторона чеканена вновь приготовленным штемпелем …”. Георгий Михайлович излагает причины такой штемпельной комплектации, ссылась на сведения, полученные им от начальника монетного двора Н.П. Фоллендорфа. Со слов последнего в 1875 году во время проведения ревизии Минц-Кабинета Монетного Двора были обнаружены штемпели искомого империала. По распоряжению Министерства Финансов были выбиты только три экземпляра монет, из-за “дурного состояния” штемпеля оборотной стороны с указанием номинала и круговой надписи. Чеканка была продолжена уже с новорезанным штемпелем, и, как следует из сведений начальника Монетного Двора, было изготовлено всего три образца и “несколько штук для любителей”.

Таким образом, если подлинные экземпляры существовали, то их число измеряется тремя штуками и все они отличались дефектными оттисками оборотной стороны. Подавляющее большинство империалов, если не все, с которыми имеют дело современные нумизматы, являются новоделами. Точку в этой истории ставит В.В. Уздеников: “Ни одного подлинного экземпляра этой монеты отчеканено не было, хотя оба штемпеля для нее были изготовлены, и штемпель аверса использовался для чеканки хорошо известной золотой медали. Штемпель реверса был вырезан для новодела заново” [13].

Рис. 4. 285-246.

Напомним, что классики отечественной нумизматики отрицательно относились к новодельным монетам, которые В. В. Уздеников называл “специфическими поддельными монетами, отчеканенными в монетном металле на государственных монетных дворах по заказам коллекционеров-любителей…” [11]. Вместе с тем уважаемый автор в той же работе не исключил позитивное значение такой монетовидной продукции: “Конечно, новоделы, отчеканенные подлинными штемпелями, представляют несомненный научный интерес, но только в тех довольно редких случаях, когда подлинные монеты, отчеканенные этими штемпелями, не сохранились или же вообще не чеканились” [10]. Следуя логике классика, можно отнести червонец 1836 года к категории таких достойных для исследования новоделов.

Первые упоминания о предмете настоящего интереса обнаруживаются в Предписании от 4 октября 1835 года на имя начальника С.-Петербургского Монетного двора. В документе помимо основных установок говорится, что Министр Финансов поручает изготовить медаль “представляющая портреты Государя и Государыни рядом одного за другою, как встречается на древних Греческих монетах” [2]. Примечательно, что министр граф Канкрин адресует внимание монетчиков к древнегреческим классическим образцам медальерного искусства, что свидетельствует о высокой степени компетенции и образованности Министра Финансов. Очевидно, Канкрин был знаком с монетами Древней Греции, одна из которых представлена на рисунке 3. Вместе с тем министр, имевший немецкое происхождение, воспитывавшийся в немецких княжествах, там же учившийся в гимназии и окончивший Марбургский университет, видимо не владел в достаточной мере историческими сведениями о русском медальерном искусстве. Иначе бы он, кроме греческих и баварских предметов малой пластики, мог обратиться к замечательным образцам монет и медалей, выпущенных в период предшествующих царств династии Романовых. Так медаль “с изображением Государя и Государыни рядом, одного за другою”, отчеканенная по случаю восхождения на трон Екатерины I, могла бы служить идеологическим и композиционным примером для создания коронационного юбилейного знака Николая I (рис. 5).

Рис. 5. 1724.

По всей видимости, заинтересованных сторон весьма заботило, чтобы медаль (согласно документу № 138 речь идет о медальной монете) соответствовала доминирующему тогда в Европе стилю ампир и отвечала запросам моды в оформлении платежных средств западных держав. Поэтому опора на древнегреческую архаику показалась малой и, как следует из того же Предписания, предлагалось взять за основу “подобную медаль, изображавшую Баварского Короля с Королевой”. Последнюю рекомендацию сформулировал автор Предписания, которым был Управляющий департаментом Горнорудных и Соляных дел генерал-лейтенант Карнеев. При этом он, ссылаясь на документ (предписание за № 631), имевший непосредственное отношение к доставленным из Мюнхена конвенциальным талерам, благоразумно сделал поправку — “сколько я припомнить могу”, — так как среди баварских талеров такой монеты нет. Существует коронационный экземпляр Людвига I, но брать его за основу не представлялось возможным, поскольку оформление монеты не предусматривало изображения совмещенных августейших портретов (рис. 6).

Рис. 6. 1825.

Однако монеты и медали с двойными портретами не были редкостью среди европейских предметов медальерного искусства (рис. 7). Поэтому петербургским монетчикам самого высокого уровня было с кого и с чего брать пример.

В упомянутом выше Документе № 137 также дана рекомендация поручить обозначенное дело медальеру Губе, которому предписывалось явиться к Канкрину “для испрошения дальнейших по сему предмету приказаний”. Последнее обстоятельство демонстрирует факт того, на сколько серьезно относился Министр Финансов к задуманному мероприятию.

Рис. 7. 1692.

В марте 1836 года штемпели были готовы: на аверсе — с изображением “портретов Государя и Государыни рядом как встречается на древних Греческих монетах”, и на реверсе — с надписью “десять рублей и год, как на полуимпериале”. Начальник Санкт.- Петербургского Монетного Двора генерал-майор Эллерс предъявил изготовленные слепки с указанных штемпелей и ожидал получить разрешение на их закалку и последующую чеканку монет [2].

Рис. 8. XIX.

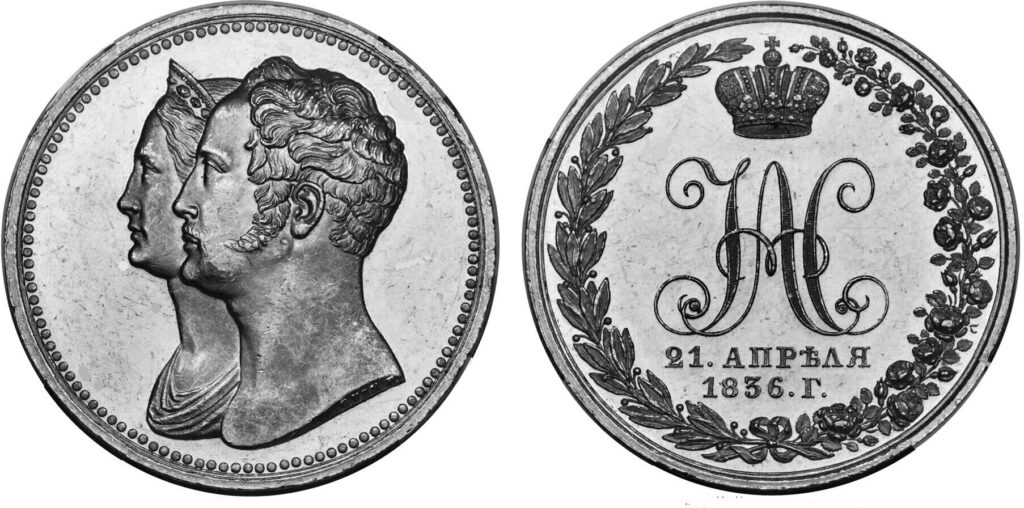

Настала очередь Министра Финансов представить заготовки 10-рублевика Николаю для высочайшего одобрения, что и было им сделано в короткие сроки. Однако разрешения на выпуск монет не последовало. Мотив отказа императора чеканить на государственных монетах свой профиль, в том числе и в купе с изображением супруги, до конца не ясен. Рескрипт Николая гласил: “Государю Императору угодно, приготовленный империал с портретами двух лиц, приготовить не в виде монеты, а медали, без надписи и цены” [2]. Медальер Губе вновь берется за работу и режет штемпель реверса с изображением императорского вензеля. В апреле 1836 года двадцать две золотые и одна серебряная медали были преподнесены Николаю I (рис. 9). Медали были предназначены для вручения важным гостям и приближенным.

Рис. 9.

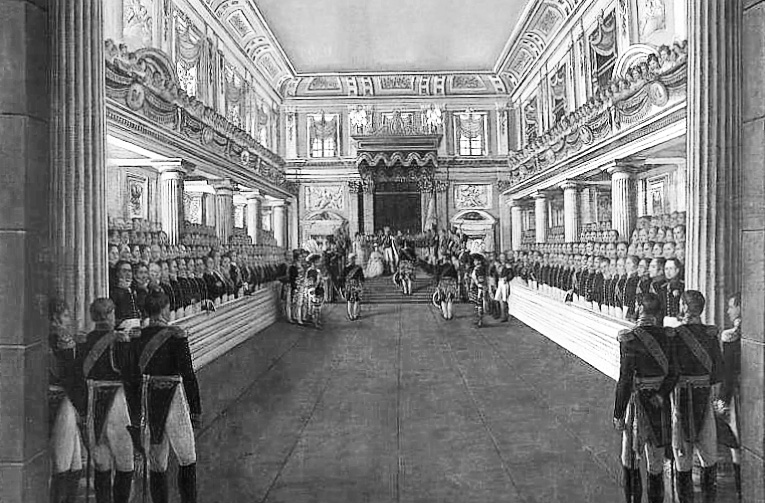

Юбилейная медаль своими функциями возвращает к событиям десятилетней давности, когда Николай венчался на царство. Торжественная церемония проходила 22 августа 1826 г. в Успенском соборе Московского Кремля (рис. 8). С. Амелехина, изучавшая церемониал коронации в Российской империи, подчеркивает: “Коронация издревле являлась важнейшим государственным, сакральным и юридическим актом, придававшим в глазах народа легитимность власти” [1]. Уважаемый автор повествует, что обычай раздачи золотых и серебряных медалей зародился еще в период коронации византийских императоров и впоследствии был скопирован европейскими дворами.

Рис. 10.

Коронационная медаль Николая I была исполнена В. Алексеевым, зарекомендовавшим себя одаренным искусным медальером (рис. 10). Е.С Щукина характеризует работу мастера следующими словами: “Портреты Николая I на коронационных и ранних наградных медалях отмечены особой элегантностью и артистизмом отделки деталей…” [16]. Медали, изготовленные из золота и серебра, отличались по “разборам”, то есть по весу и размерам. Их раздача проходила перед торжественным обедом в Грановитой палате. «По повелению, данному Государем Императором, министр финансов поднес Государыням Императрицам медали, приготовленные по случаю св. коронования, кои затем раздавались приглашенным к столу лицам» [6].

Выдавались медали согласно приготовленным спискам. Вручал их специально выделенный чиновник. Например, духовные лица получали медали из рук берг-инспектора. Серебряные медали первой степени (“первого разбора’) предназначались для архимандридов, второй — для духовных лиц рангом пониже — иеромонахов, протеиреев, а просвитерам и протодьяконам полагались “коронационные милости” третьего разряда. Обер-прокурор Синода получил золотую медаль “третьего разбора”.

Награждались первые чины Двора и иностранные послы. Новодельные медали из платины и бронзы чеканились позднее подлинными штемпелями.

Рис. 11. Arnold Joseph Pingret.

Представляет интерес трактовка изображения императора на коронационной медали, изготовленной бельгийским и французским медальером Пингре Жозефом Арнольдом (или Арну) (рис.11).

На аверсе круговая надпись: NICOLAS PER. ЕМР DE TOUTES LES RUSSIES (Николай I Император Всероссийский). Внизу подпись PINGRET F (Пингре исполнил). Надпись на реверсе гласит: NE / EN MDCCXCVI / AVENEMT. AU TRONE / EN MDCCCXXV. / SACRE EN / MDCCCXXVI. (Родился в 1796, вступил на престол в 1825. Коронован

в 1826).

Бельгийско-французский медальер Пингре, имевший опыт гравировки портретов Наполеона, создал подчеркнуто военизированное изображение Николая. Видимо отголоски недавних войн наложили отпечаток на видение русского императора европейским художником. Мало того, что он облачил монарха в военный генеральский мундир, Пингре придал чертам лица портретируемого, холодную решимость и стальной внутренний мир, присущие завоевателям. Волевой подбородок и плотно сжатые губы усиливают задуманную художником гиперболизацию. Диссонанс вносит излишне пышная прическа, которая у Николая Павловича, склонного к ранней потери волос, всегда служила владельцу прикрытием лысеющего лба. В целом созданная Пингре внешность не блещет портретным сходством с изображениями молодого императора, известными по живописным полотнам и скульптурным формам (рис. 12).

Рис. 12. 1825.

Как правило, медальеру, получившему распоряжение исполнить монету или медаль с изображением правителя, предлагают в качестве образца живописный рисунок, миниатюру или ранее изготовленный предмет малой пластики с его удачным портретом. В доступных источниках сведения о таковых, подготовленных для Пингре, нам не встретились. Показательно, что русские медали, в том числе выбитые в последствии для награждения отличившихся воинов во время боевых сражениях, также воспроизводят профиль императора Николая без мундира. Нельзя исключить, что образцом для Пингре явилась гравюра, показанная на рисунке 13. Возможно прототипом послужил другой эскиз, послуживший моделью как для автора этой гравюры, так и для резчика медали.

Рис. 13. XIX.

Рис. 14.

В числе церемониальных атрибутов была предусмотрена раздача памятных жетонов (рис. 14). Монетовидные кружки выполняли роль мелкой монеты, которую традиционно раздавали простому люду при торжествах, связанных с мероприятиями по восшествию на престол русских царей. Российские императоры продолжили традицию, которая прерывалась лишь трижды: при коронации Петра I, Иоанна III и Петра III.

Приход во власть Николая I инициировал стремительную подготовку к чеканке монет нового образца не только русских, но и польских монетчиков. Еще до конца не стихли волнения декабрьского восстания, лишь недавно армия разошлась по казармам, присягнув новому императору, как уже в феврале 1826 года, более чем за шесть месяцев до коронационных церемоний, директор Варшавского монетного двора Беньковский, возглавлявший тогда местный монетный передел, обращается в Министерство финансов с просьбой прислать образцы для «медальеров Варшавского Монетного Двора в возможность вырезать на стали точное и изящное погрудное изображение Государя Императора» [4]. Американский исследователь русских монет Рандольф Зандер детализирует запрос Беньковского: «…сможет ли Яков Рейхель, ставший в то время известным медальером Петербургского монетного двора, выгравировать десятизлотовый штемпель с портретом, как образец для варшавских граверов» [8].

Рис. 15. 1829.

Роль Рейхеля в понимании руководства Варшавского монетного двора, как выдающегося медальера, была несколько преувеличена. Творчество Рейхеля цитировавшийся выше Р. Зандер оценивает так: «Он является единственным в своем роде, не так по качеству своей работы, как своим умением обратить себе на пользу обстоятельства и усилить восприятие своего медальерного искусства» [9].

Поспешность, с которой варшавские монетчики готовились к выпуску монет с портретом нового императора, оказалась напрасной, поскольку государь отказался от реализации такого намерения. Вместе с тем Николай нашел компромиссный вариант — запретив чеканку монет для Польши с его портретом, велел наладить выпуск серебра с изображением «почившего в Бозе» императора Александра I (рис. 16).

Рис. 16. 1827.

Известно, что в Петербурге на Монетном дворе блистал талантом И. Шилов, исполнявший штемпели для большинства медалей с портретами Александра I. Е.С. Щукина отмечает, что шиловский тип портрета императора в 1810-х годах считался «самым достоверным и многократно повторялся как современниками, так и медальерами последующих поколений» [15]. Поэтому ничего удивительного в том, что созданное медальером Майнертом изображение Александра похоже на портреты работы Шилова. Р. Зандер, ссылаясь на мнение автора Корпуса русских монет, великого князя Георгия Михайловича, убежден, что варшавский резчик использовал одну из шиловских работ как образец [7]. Добавим, что Майнерт, одаренный способностью к заимствованию и компиляциям, снабдил голову императора лавровым венком таким образом, что даже повторил кокетливое расположение конца ленточки, скрепляющей венок, на плече портретируемого, как это делал талантливый Б. Андрие, неоднократно гравировавший портрет Наполеона-победителя в 1800-х годах (рис. 17).

Рис. 17. 1812.

Готфриду Майнерту удалось увековечить свое имя под портретом императора Николая I на коронационных медалях (рис. 18). В истории императорской России Николай I был единственным монархом, который короновался дважды. Второй раз коронационная церемония проходила в Варшаве в мае 1829 года в Сенаторском зале Королевского замка.

Рис. 18.

Мероприятие имело политическое значение с целью подтвердить и укрепить унитарный характер связи России и Польши. Торжественная церемония предполагала выпуск памятных медалей. Их автором считается медальер Г. Майнерт. Однако документы свидетельствуют, что изображения русских императоров в качестве образцов для копирования, а то и вовсе готовые штемпели, варшавский резчик получал из Санкт-Петербурга [4]. В портрете Николая I работы за подписью Майнерта легко угадывается манера В. Алексеева, придающая изображению императора черты врожденного благородства и особую живость (рис. 10).

Короновался не только Николай, но и его супруга императрица Александра Федоровна. Однако на памятных медалях не нашлось места для портрета государыни. Даже такая деталь свидетельствовала о гендерном неравенстве по отношению к женщине, несмотря на ее высокое положение в государственной иерархии. Чего стоит правило, когда в процессе церемонии молодая императрица обязана была преклонять колени перед супругом. Унизительный элемент обряда в разные царствования то отменялся, то вновь восстанавливался в церемониальных процедурах. Появление на несостоявшейся юбилейной монете 1836 года и памятной медали двойного портрета государя и государыни устранило несправедливость. Казалось бы, рыцарское великодушие Николая I дало соответствующую установку руководителям монетных дворов на многие годы вперед. Однако «высочайшее повеление» по всей видимости, не было закреплено в документах, что отразилось на внешнем оформлении коронационных атрибутов медальерного искусства последующих трех царств. Монеты и медали Александра II, Александра III и Николая II, отчеканенные по случаю коронационных торжеств, совсем не обнаруживали указанные негласные правила. На лицевой стороне как монет, так и медалей изображен портрет одного правителя; совмещенные профили августейшей четы являлись исключением..

Коронационная церемония в Варшаве, равно как и многочисленные преференции дарованные Россией Польше, не смогли предотвратить Польское восстание 1830-1831 годов, в результате которого сейм принял акт о низложении Николая I с польского престола. Последующие со стороны России военные действия привели к тому, что мятеж был подавлен и Польша объявлялась неотъемлемой частью Российской Империи. С тех пор и навсегда коронационные мероприятия русских царей в Польше были отменены.

Список использованной литературы:

- Амелехина С. Церемониал коронации в Российской империи. Российская история №1, янв.-февр. 2014. С.75.

- Георгий Михайлович, Вел кн. Монеты царствования императора Николая I — С. Петербург. 1890. Док. №№ 137, 138. С. 6061; Док. 155. С. 64.

- Там же. С. 207-208.

- Георгий Михайлович, Вел кн. Монеты царствования императора Александра I. — С. Петербург. 1891. Док. № 17. С. 13.

- Георгий Михайлович, Вел кн. Русские монеты чеканенные для Польши 1815 — 1841. Русские монеты чеканенные для окраин. — С. Петербург. 1893. Док. № 17. С. 13.

- Журнал «Вокруг света» № 23 1896 г. Коронационные торжества в Москве. Статьи журнала «Вокруг света» https://www.vokmgsveta.m/vs/article/1174/

- Зандер Р. Серебряные рубли и ефимки Романовской России 1654 — 1915. Исторический обзор и заметки о характерных разновидностях рублевых монет. — Киев, 1998. С. 133.

- Там же. С. 134.

- Там же. С. 169.

- Уздеников В.В. Новодельные монеты. В сб. Монеты России XVIII — начала XX века. Очерки по нумизматике. — М., 1994. С. 179.

- Там же. С. 180.

- Уздеников В.В. Монеты России. 1700 — 1917. — М., 2004. С. 316.

- Там же. С. 397.

- Уздеников В.В. Памятные и юбилейные монеты. В сб. Монеты России XVIII — XX веков. Очерки по нумизматике. — М., 2008. С. 43.

- Щукина Е.С. Два века русской медали. Медальерное искусство в России 1700 — 1917 гг. Государственный Эрмитаж. — М., 2000. С. 118.

- Там же. С. 120.

Ю.П. Петрунин.