Рис. 1. George Dawe (?). 1820.

Император Николай I родился 25 июня (6 июля) 1796 года. Необычным для царской семьи именем нарекла своего третьего внука действующая императрица Екатерина II.

Корни генеалогического древа будущего императора России свидетельствуют о его немецком происхождении. Гольштейн-Готторпские гены передались ему от отца императора Павла I, а мать, принцесса Вюртембергская, внучатая племянница Фридриха Великого присовокупила к ним прусское генетическое наследие. Несмотря на это, с 1762 года представители русской царской династии называли себя «Романовы». Вместе с тем будущий правитель России государь Николай I имел возможность увидеть своего далекого предка на талере 1662 года (рис. 2).

Рис. 2. Johann Friedrich, Herzog zu Holstein—Gottorp 1596-1634). 1622

Брак Павла Петровича, тогда еще великого князя, и немецкой принцессы, ставшей в православии Марией Федоровной, оказался на редкость счастливым (рис. 3). Вслед за Александром и Константином на свет появился Николай Павлович волею судеб в обозримом будущем взошедший на российский престол. Никто, в том числе Екатерина II, не могли себе представить, что третий внук императрицы взойдет на российский Олимп. Об этом говорит даже такая деталь, как отсутствие памятной медали по случаю его рождения, в то время как старшие братья такой чести были удостоены.

Рис. 3. И.Е. Егер\И.Г. Вехтер. Медаль на бракосочетание вел. кн. Павла Петровича и вел. кн. Марии Федоровны. 26 сентября 1776 года.

Родившееся потомство Екатерина с первых дней брала под свою опеку. Николай также попал под попечительство бабушки, которая назначила ему воспитательницу в лице Шарлотты Карловны Ливен (рис. 4). В течение семи лет она являлась сначала главной няней, а затем наставницей маленького Николая. Благодаря ее таланту педагога будущий государь приобрел черты благородного рыцаря, проявлявшиеся на протяжении его царствования.

Рис. 4. Портрет Шарлотты Карловны Ливен.

Детство великого князя нельзя назвать безоблачным. Он рано лишился отца (в марте 1801 года умер Павел I). Еще раньше в ноябре 1896 года ушла из жизни бабушка императрица Екатерина II. Все заботы о воспитании четырехлетнего Николая легли на плечи Марии Федоровны и Шарлотты Ливен. А императорская семья Павла I была многочисленной: четыре сына и пять дочерей. Последним в 1898 году родился Михаил. Николай был третьим сыном, и был младше Александра на 19 лет, а Константина на 17, поэтому его никто не рассматривал как будущего императора России. Ставший императором Александр мало уделял внимания подрастающему великокняжескому потомству, поскольку погрузился в государственные проблемы, занимаясь преимущественно военными делами. (рис. 6).

Рис. 6. Рубль 1806 года.

Смерть отца тяжело отразилась на ранимой душе ребенка и сблизила его с наставником — графом, генералом от инфантерии Ламздорфом Матвеем Ивановичем, заменившим недостающую отеческую опору. Современники отмечали взаимную привязанность наставника и подопечного друг к другу. Военное прошлое Ламздорфа удачно сочеталось с тяготением Николая к военным наукам, особенно к военно-инженерному делу, интерес к которому он получил в наследства от Павла I. Наделенный художественными способностями великий князь преуспел в живописи, уроки которой он получал от профессиональных художников того времени. Не удивительно, что в его собственноручных рисунках присутствует военная тематика (рис. 5). Художественно-эстетические познания позволили Николаю в будущем со знанием дела оценивать, вводить коррективы, одобрять, или наоборот, воспрещать предлагаемые эскизы к использованию в качестве образцов для оформления медалей и монет в целях их последующей чеканки.

Рис. 5.

Время неуклонно бежало вперед. Наполеоновское нашествие застало Николая в подростковом возрасте. Он рвался на фронт, но император Александр и мать категорически возражали. Однако в конце войны, когда столица Франции пала, Николай с разрешения императора, прибыл к армии. Александр при этом преследовал особую цель — познакомить брата с дочерью короля Пруссии. Ранее, находясь в Силезии, российский император познакомился с прусским правителем Фридрихом Вильгельмом III (рис.7).

Рис.7. Талер 1819 года.

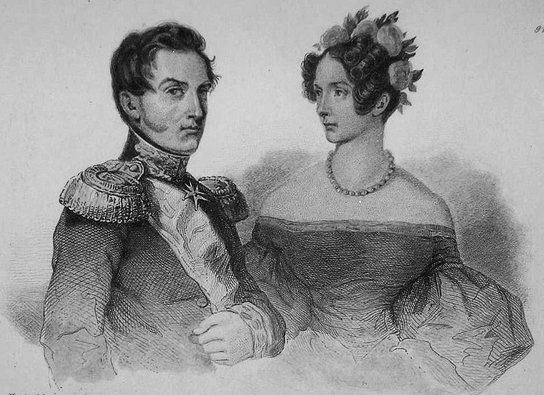

Там же он впервые увидел очаровательную дочь короля принцессу Шарлотту и задумал познакомить ее с Николаем, преследуя одну цель — связать их брачными узами (рис. 8).

Рис.8.

Молодых людей представили друг другу в Берлине в 1814 году. Между ними зародились взаимные неподдельные чувства и это при тех обстоятельствах, когда обе стороны, и русская и немецкая, предстоящий брак рассматривали с позиций династического союза с целью укрепления дружественных отношений между странами. В ноябре 1915 года в Берлине состоялась помолвка великого князя Николая Павловича и принцессы Шарлотты. Молодые были увлечены друг другом и даже не помышляли о том, что в будущем судьба распорядится так, что им предстоит занять российский трон. Грядущий брак зиждился на обоюдной симпатии и, с точки зрения молодых людей, совсем не предполагал какие-либо меркантильные интересы.

Видимо поэтому, к сожалению современных ценителей предметов малых пластических форм, не были соблюдены издавна принятые формальности в виде выпуска памятной медали по случаю бракосочетания.

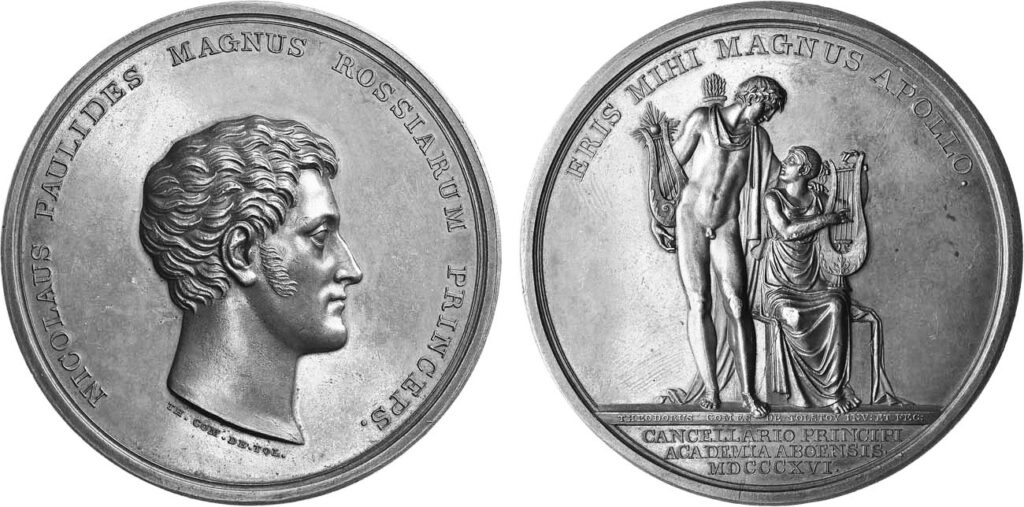

Рис. 9. Медаль. Избрание в.к. Николая Павловича канцлером Абовского университета. 1816 г.

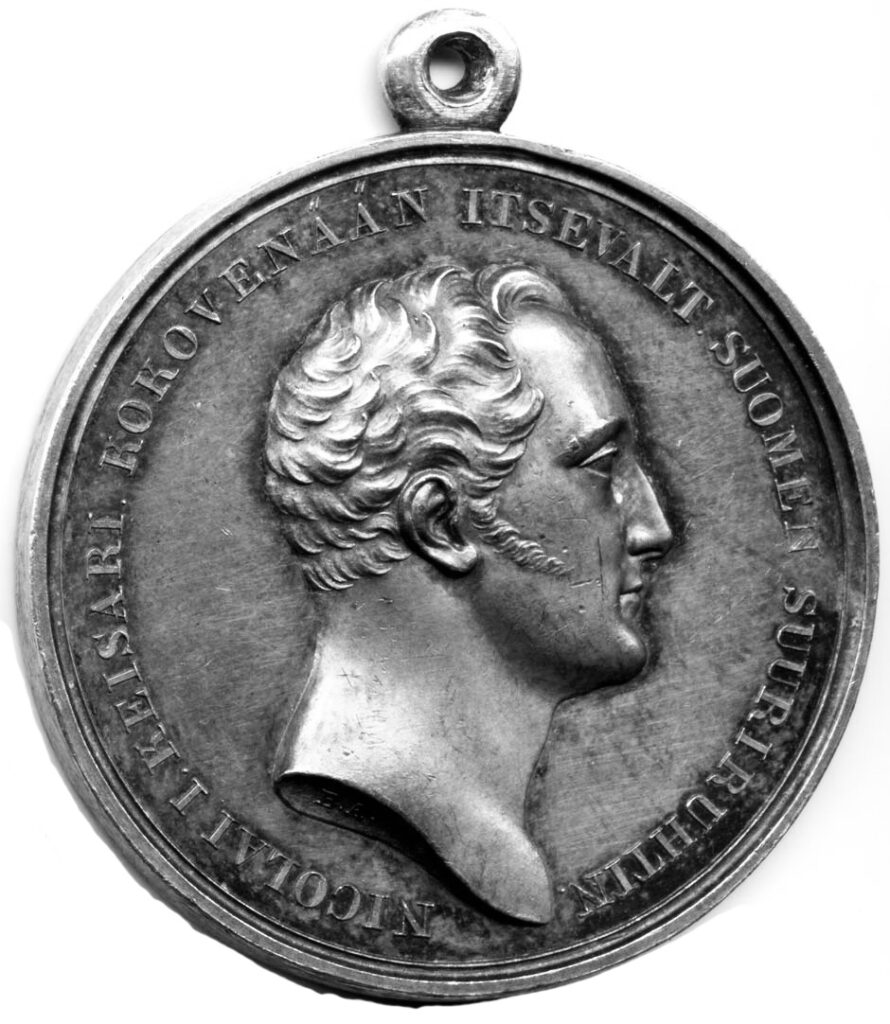

Медалийная иконография великого князя Николая Павловича весьма скудна. На рисунке 9 показана медаль с его профилем, выпущенная по случаю назначения Николая канцлером Абовского университета в 1816 году. Город Або (впоследствии переименован в Турку) в те годы выполнял функцию столицы преобразованного из шведской Финляндии в Великое княжество Финляндское в составе Российской империи. Поэтому назначение Николая Павловича (по просьбе Абовского университета) на указанную должность было престижным политическим актом. Великий князь добросовестно отнёсся к назначенной должности и продолжал опекать университет даже после того как взошел на российский трон. Почетную должность канцлера он передал сыну, великому князю Александру Николаевичу и оказал большую материальную помощь для восстановления университета после сокрушительного пожара. Последний уничтожил библиотеку и для восполнения потери Николай I передал в фонд университета десятки тысяч книг, в том числе раритетные фолианты из своего собрания. Редкая медаль в память о назначении великого князя Николая Павловича канцлером университета в городе Або исполнена замечательным художником-медальером апологетом русского классицизма Ф.П. Толстым. Достоверно переданы в пластике юношеские черты Николая, которые в последующих художественных решениях Г. Губе и П. Уткина сменились брутальными подробностями.

Рис. 10.

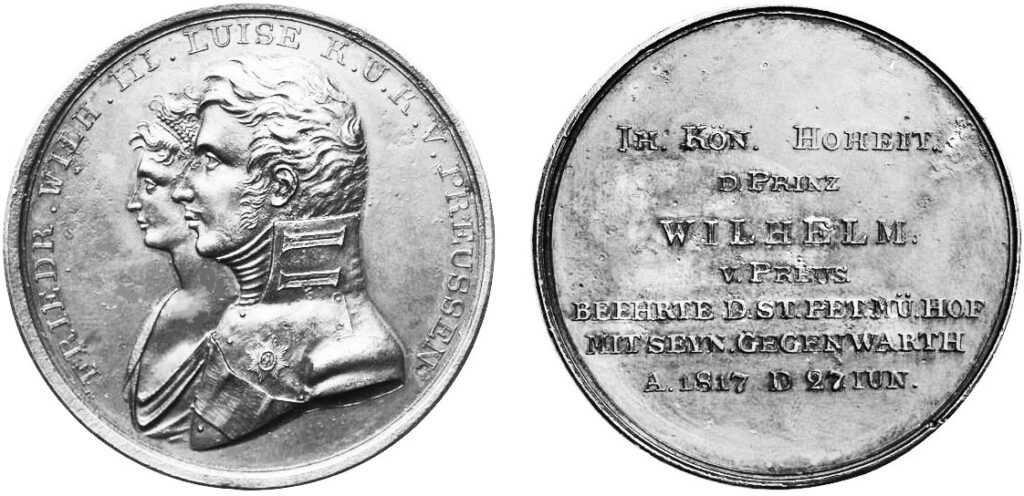

Ранняя иконография прусской невесты также не отличается обилием пластических решений. Известна одна медаль с профилем принцессы Шарлотты, выбитой в связи с ее посещением С.-Петербурга (рис. 10). В июне 1817 года она совместно с братом, будущим королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV, находясь в российской столице, прибыла с визитом на Монетный двор, в честь чего и был выбит памятный знак. Современники единодушно отмечали красоту Шарлотты, принявшей в православии имя Александры Федоровны, которую удалось воплотить в рельефе неизвестному немецкому медальеру.

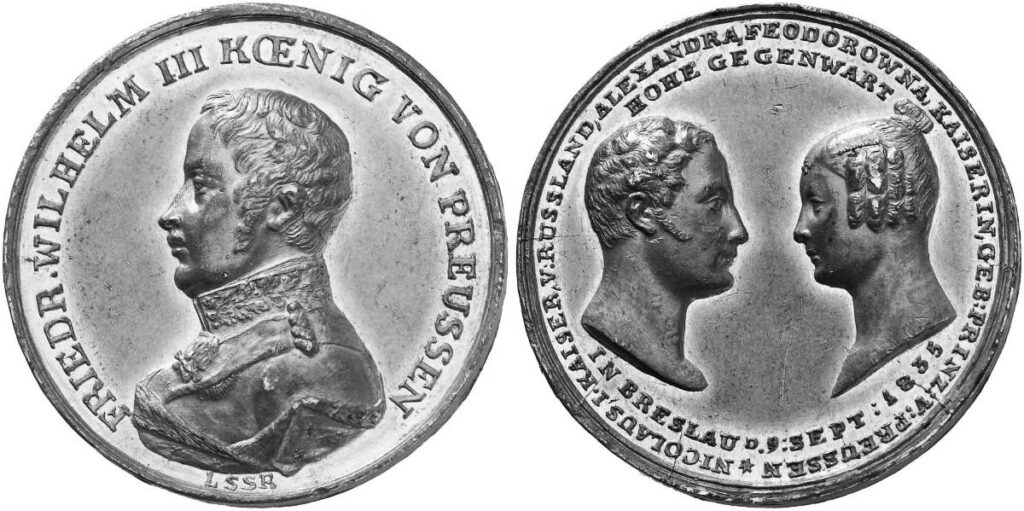

Совместный двойной портрет Николая Павловича и Александры Федоровны впервые был отчеканен лишь в 1835 году, когда венценосная пара посетила Бреслау, где встречалась с отцом императрицы Фридрихом Вильгеймом III королем Пруссии. Памятную медаль исполнил Лессер, изобразив профили императорской четы лицами друг к другу (рис. 11).

Рис. 11. 1835.

Широко известен другой парный портрет государей, созданный, пользовавшимся личным покровительством императора, медальером Губе*. Профили были выбиты на аверсе запланированных к выпуску золотых империалов 1836 года в память 10-летия коронации Николая I.

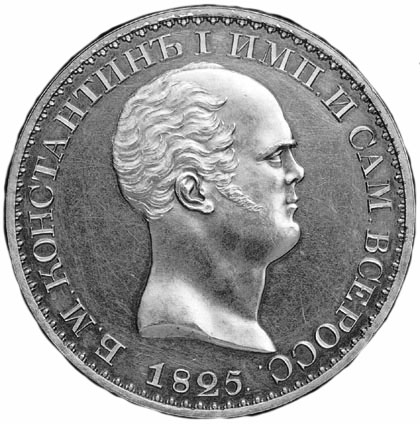

История свидетельствует, что в 1819 году император Александр I неожиданно уведомил Николая Павловича о том, что наследник престола великий князь Константин Павлович намерен отречься от своего права на престол. Известие не обрадовало Николая, о чем он впоследствии писал в своих воспоминаниях. Будущий государь понимал, что спокойной и безмятежной жизни приходит конец. В 1823 году император Александр составил и подписал специальный Манифест, в котором зафиксировал отречение Константина и провозгласил наследником престола Николая. Документ носил секретный характер и подлежал огласки в особых критических случаях. И такой случай наступил: в ноябре 1825 года в Таганроге неожиданно скончался Александр I. 27 ноября экстренно собрался Государственный совет, на котором секретный пакет был вскрыт и Манифест оглашен. Однако под энергичным давлением Николая, который категорически настаивал дождаться окончательного решения от самого Константина, члены Совета, в их числе министр финансов Канкрин, принесли присягу на верность Константину Павловичу. Не остался в стороне и С.-Петербургский монетный двор, который поспешил подготовить к выпуску монету с портретом нового императора, известную как «константиновский рубль» (рис.12). Редчайшая монета, известная к настоящему времени всего в пяти экземплярах, вызывала неподдельный интерес не у одного поколения нумизматов. Истории создания раритета посвящен ряд публикаций, раскрывающих не только сухую документированную фактологию, но увлекательные сюжеты, интригующие версии и захватывающие легенды.

Рис. 12. «Константиновский рубль». 1825.

Круговая надпись на аверсе с профилем Константина Павловича безапелляционно декларирует, что изображен Б(ожьей). М(илостью). Константинъ I имп(ераторъ). и сам(одер-жецъ).всеросс(иски). Инициатором и вдохновителем разработки и чеканки монеты был опытный царедворец Е.Ф. Канкрин, спешивший доказать свою преданность новому императору. Занимавший должность министра финансов, Канкрин давно вынашивал план выпуска государственных монет с изображением правящего монарха. Его замысел с монетами Александра I потерпел фиаско, однако настойчивый Егор Францевич предпринял очередную попытку осуществить свое намерение уже на платежных знаках нового государя. В течение короткого срока был создан пробный экземпляр рубля никогда не царствовавшего императора. Роль министра финансов в такой оперативности велика и вызывает некоторую озадаченность, поскольку отсутствовала какая-нибудь объективная необходимость в авральном темпе изготовления новой монеты. На рисунке 13 показан беспортретный рублевик последнего года царствования Александра I, который не имеет какой-либо персонифицированной титулатуры и поэтому мог бы свободно и беспрепятственно продолжать выполнение функций платежного средства и при новом императоре. Этот факт был подтвержден первым годом царствования Николая I, когда общегосударственные монеты, с внешним оформлением принятым в период правления старшего брата, без ограничений находились в денежном обращении (рис. 14).

Рис. 13. 1825 г.

Рис. 14. 1826 г.

Нельзя исключить, что поспешное создание портретного рублевика связано с попыткой загладить личный конфликт между великим князем Константином и министром финансов, суть которого заключалась в отказе Канкрином в великокняжеской просьбе. Детали разногласия между сторонами изложены В.В Барташевичем и сводятся к тому, что высокопоставленный чиновник, разобравшись с делом, деликатно отказал Константину в помощи его протеже, заподозрив последнего в финансовой нечистоплотности. Стараясь наладить отношения с новым императором, Канкрин поручил Якобу Рейхелю в короткие сроки изготовить штемпели, предназначенные для чеканки монет с портретом нового правителя. Рейхель, будучи медальером Монетного двора и одновременно заведующим отделением ЭЗГБ (Экспедиция заготовления государственных бумаг), имел богатый опыт создании художественных композиций для внешнего оформления денежных знаков, поэтому быстро предоставил образцовый эскиз. Если у исследователей нет сомнения в том, что автором образцового рисунка был Рейхель, то остается не ясным, кто, руководствуясь эскизом, резал штемпели. В.В. Уздеников полагает, что резчиком был сам Рейхель. А.С. Мельникова пишет, что одновременно по указанию Канкрина «…готовились по меньшей мере три пары штемпелей». Нельзя исключить, что одну из них резал Рейхель. Тем временем Константин прислал на имя председателя Государственного совета рескрипт, подтверждающий его отречение от трона. Сложившиеся обстоятельства обязали Николая дать согласие на корону.

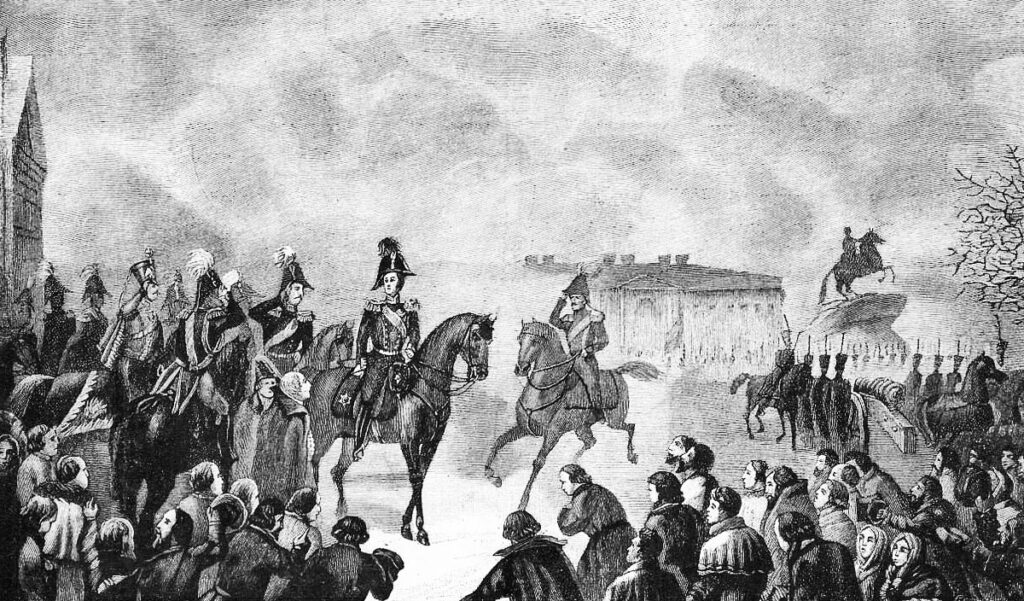

Присягнувшие Константину части войск были вынуждены вновь осуществить ритуал присяги на верность, но уже Николаю. Неразберихой воспользовались члены тайного общества в лице либерально настроенных офицеров, замысливших восстание, целью которого было смена формы правления на конституционную монархию или республику. 14 декабря последовали известные события, вошедшие в историю под названием «восстание декабристов», и закончившиеся в итоге кровавым подавлением бунта и казней заговорщиков.

Рис. 15.

Когда выяснилось, что на трон взошел Николай, все документы, пробные оттиски, штемпели и даже рисунки крамольных монет были уничтожены, а обстоятельства, связанные с их изготовлением, засекречены. Факт существования константиновских рублей стал известен нумизматической общественности лишь через два года после смерти Николая I.

История создания «Константиновского рубля» явилась объективным свидетельством создавшегося странного и тревожного внутригосударственного положения, получившего название «междуцарствие».

Тем временем, как упоминалось выше, предшествующее царствование (рис.14). С целью нормализовать работу монетчиков 11 июля 1826 года вышел Именной указ «Об оставлении золотой, серебряной и медной монеты в весе, пробе, величине и наружном виде, той же самой, какая обращалась в минувшее царствование». В этом же документе от имени государя в частности предписывалось на всех серебряных монетах «изображать летучего орла с распущенными крыльями». Таким образом гербовый орел, который чеканился на полуимпериалах 1817 года и который В.В. Уздеников относил к третьей разновидности, вновь вернулся на государственные денежные знаки (рис. 16).

Рис. 16.

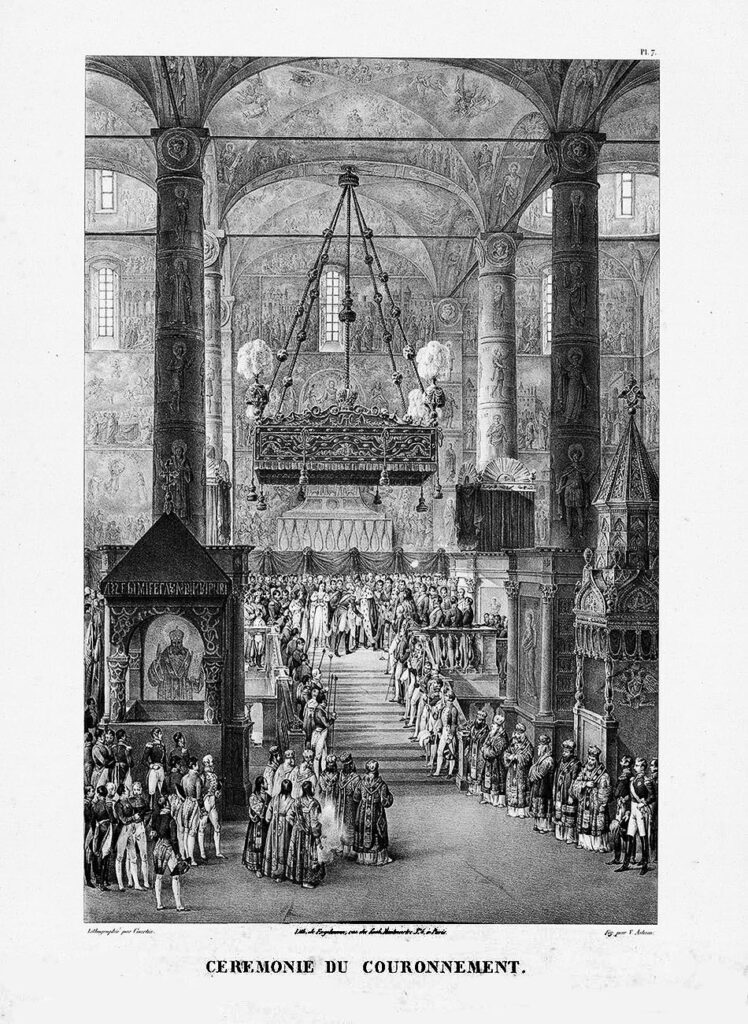

Постепенно страсти вокруг скандального воцарения Николая Павловича поутихли. С.-Петербург и вместе с ним Монетный двор стали готовиться к коронационным мероприятиям.

Рис. 17.

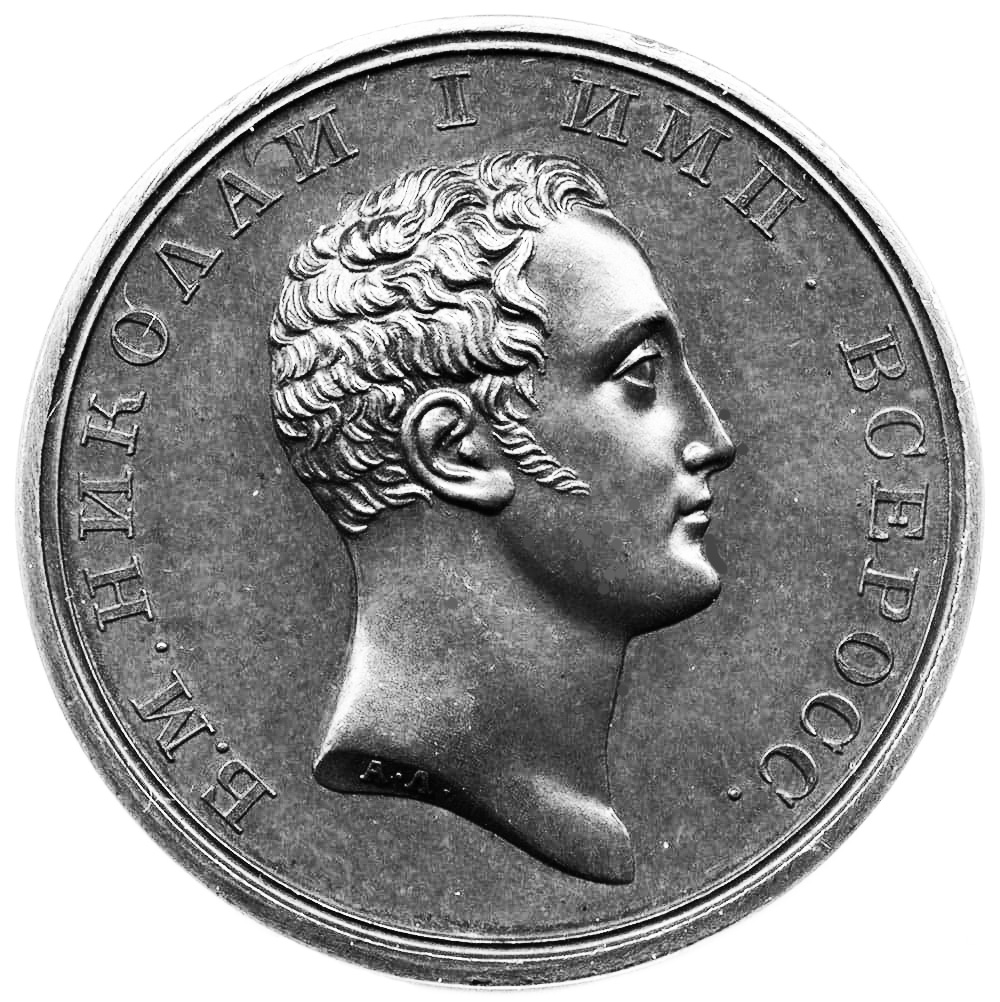

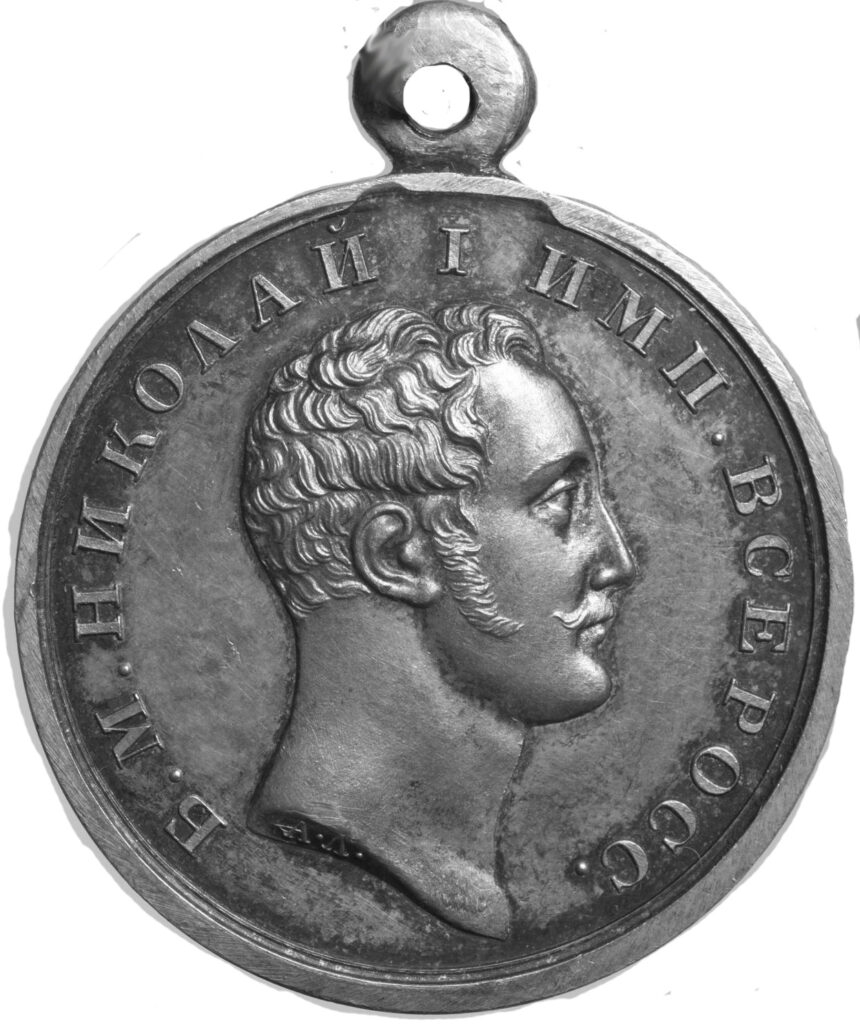

Предстояло согласно традиции подготовить к знаменательным событиям памятные знаки для раздачи приглашенным лицам*. Петербургский медальер В. Алексеев создал коронационную медаль, гипсовый слепок с которой в феврале 1826 года был представлен Николаю на рассмотрение. Император одобрил образец и большая коронационная медаль была отчеканена (рис. 18). 22 августа 1826 года состоялись коронационные торжества, на которых почетным гостям вручался изготовленный в золоте и серебре памятный знак с надлежащим портретом и символами.

Рис. 18. Медаль 1826 г.

На лицевой стороне медали изображен профиль Николая I с поворотом головы вправо. В обрезе шеи: В. АЛЕКСЪЕВ Р. Круговая надпись: Б.М. НИКОЛАЙ I ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕ-РОСС. На оборотной стороне на постаменте в виде обрезанной колонны с надписью «ЗАКОНЪ» Императорская корона, озаренная лучами Всевидящего ока. Вверху по кругу «ЗАЛОГЪ БЛАЖЕНСТВА ВСЪХЪ И КАЖДАГО». С правой стороны под колонной: КОП. ЛАВРЕНЦОВЪ. В обрезе «КОРОНОВАНЪ ВЪ МОСКВЪ 1826».

Аллегорический сюжет реверса примечателен как минимум двумя элементами. Во-первых, надпись на постаменте «ЗАКОНЪ» предопределяет намерение Николая Павловича упорядочить многочисленные и разрозненные законы империи, что в процессе его деятельности вылилось в реформу, известную как «Кодификация российского законодательства”. Во-вторых, вся аллегорическая композиция осенена лучами, исходящими от Всевидящего Ока. В Словаре символов в искусстве Карр-Гомм трактовка изображения очей Божьих сопровождается цитатой из Ветхового и Нового заветов: «Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их». Бог все видит и слышит, потому что он вездесущ и всеведущ». Сюжет реверса был призван индуцировать убеждение: инаугурация Николая I — богоугодный и боговожделенный промысел, сохраняющий мир и направляющий его к предназначенной ему цели бытия.

Рис.19.

Удачный портрет государя, созданный В. Алексеевым, в последующем неоднократно воспроизводился на наградных знаках. Один из них приводится на рис. 19.

С первых шагов царствования Николаю I пришлось с головой окунуться во внешнеполитические государственные дела. В мире складывалась напряженная международная обстановка. Назревал военный конфликт с Турцией. Поэтому Николай проводил важные консультации с европейскими партнерами. Персидские правители пристально наблюдали за происходившими событиями, а также анализировали мятежные перипетии, возникшие в России после смерти императора Александра I и пришли к выводу, что наступил удобный момент для захвата Закавказья с возвратом утраченных территорий, потерянных в ходе Русско-персидской войны 1804-1813 гг. К войне подталкивали английские дипломаты и военные инструкторы, готовившие персидскую армию к реваншу. В планы персов входил также захват Тифлиса и вытеснение русских войск за Терек. А.П. Ермолов командующий русскими войсками на Кавказе слал тревожные депеши Николаю о подготовке Персии к боевым операциям. Попытки избежать военного столкновения с Персией, путем некоторых территориальных уступок, не увенчались успехом.

19 июня 1826 года персидская армия вторглась в пределы Российской империи и захватила территорию Карабахской и Талышской провинций. Последовала героическая оборона Шуши, битвы под Шамкиром и Елисаветполем. Постепенно инициативой овладели русские войска. В сентябре боевые действия переместились на персидскую территорию. Летом 1827 года началась осада Эривани, которая продолжалась около полугода. В октябре 1827 года русские войска под командованием генерала И.Ф. Паскевича вошли в город — Эривань был взят. В память об успешном овладении городом была выбита медаль «За взятие Эривани» (рис.20). Знаменательно, что памятный знак был отчеканен в захваченном персидском городе Тавризе в тот период, когда русская армия в нем стояла. Символично, что на аверсе изображен русский орел, терзающий льва. Аллегория становится понятнее, если учесть, что лев — символ царской династии Ирана с древних времен. К сожалению, автор медали не известен.

Рис. 20.

Тем временем, теряя позиции, персидская армия терпела одно поражение за другим. Россия была заинтересована в скорейшем завершении войны, так как события на Дунайском направлении нарастали с угрожающей быстротой. По согласованию противоборствующих сторон 10 февраля в местечке Туркманчай недалеко от Тавриза был подписан Туркманчайский мирный договор. Россия сохраняла за собой территории, а персидский шах был обязан выплатить контрибуцию в размере 20 млн. рублей.

Завершение войны с Персией позволило императору Николаю I сконцентрировать внимание на борьбе с турецким владычеством. В рамках глобальной геополитики новый государь столкнулся с необходимостью защищать стратегические интересы

Российской империи. В марте 1826 года за его подписью была направлена ультимативная нота турецкому правительству с требованием вывести войска и восстановить самоуправление в Молдавии и Валахии, соблюдать свободу торгового судоходства в зоне Проливов. Российская сторона выдвинула и некоторые территориальные претензии. Порта, на фоне военно-экономической слабости, была вынуждена принять все российские условия. В результате длительных переговоров в Аккермане (ныне город Белгород-Днестровский) была подписана конвенция, закреплявшая выполнение достигнутых договоренностей. Для российской стороны это была внушительная дипломатическая победа. Правители турецкой империи рассматривали Аккерманскую конвенцию как вынужденную и временную уступку. Уже в декабре 1827 года султан Махмуд II объявил об аннулировании условий конвенции, что явилось казусом белли для Российской империи. Для восстановления попранных норм в 1828 году русские войска вошли в Молдавию и Валахию (Рис. 21).

Рис. 21.

Военно-политические события нашли отражение в медальерном искусстве. В 1829-1930 годах немецкий медальер Генрих Губе в частной берлинской мастерской Г. Лооса создает серию медалей, посвященной победам русского оружия. Искусно вырезанные Губе медали отличались исторической достоверностью и сочетали в себе профессионализм автора идей с мастерством медальера. Открывает серию медаль «Объявление войны Турции» (рис. 22). На лицевой стороне изображен профиль Николая I, надпись по нижнему краю свидетельствует, что медаль создана под руководством Герхарда Лооса. На реверсе в центре, облаченный в доспехи, воин принимает из рук женщины, олицетворящей Россию, меч, покорающий врагов. Одновременно она благословляет воина на ратные подвиги, осеняя его крестом.

Рис. 22.

Военные действия развернулись на нескольких фронтах. На европейском участке развернулись кровопролитные бои, которые приняли особое ожесточение при осаде Варны. Прибывший на театр войны Николай I стал свидетелем происходивший событий. В сентябре 1828 года крепость пала. В честь победоносного события была выбита памятная медаль «взятие Варны», творцами которой стали те же авторы (рис. 23). Упомянутые создатели спроектировали и отчеканили всего семь медалей по случаю наиболее выдающихся успехов русского оружия на суше и на море.

Рис. 23.

Существует легенда, утверждающая, что находясь за границей, Николай Павлович познакомился с данной серией, которая на него произвела большое впечатление.

Художественно одаренный император смог по достоинству оценить труд немецких медальеров и принял решение пригласить на службу молодого мастера Генриха Губе на русскую службу. Уроженец прусского города Бреслау учился медальерному в Берлине у Г.-Б. Лооса и зарекомендовал себя как талантливого художника-медальера.

Приглашенный в 1830 году на С. Петербургский монетный двор 25-летний юноша Именным указом был назначен на должность старшего медальера и проработал на этой стези до 1848 года. Министр финансов Канкрин, зная особое расположение императора к молодому мастеру, поручал Генриху, ставшего на русской службе Андреем Игнатьевичем, наиболее ответственные задания, с которыми он успешно справлялся. Ряд монетных штемпелей и более 20 медалей явились плодами его работы. Среди них червонец 1836 года с портретами императора Николая Павловича и императрицы Александры Федоровны*. Однако серия из семи медалей, посвященных победам русского оружия в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг., приобрела особое значение, поскольку открыло для молодого Губе большой путь в чудесный мир малой пластики. Губе добросовестно трудился на его второй родине 18 лет. В последние годы по состоянию здоровья продолжал работать на дому. Умер художник в 1848 году и похоронен в С.-Петербурге.

Великолепную серию медалей, иллюстрирующую ратные подвиги русских войск на театре военных действий в 1828-1829 гг., создали русские мастера. Одним из самых известных по праву считается граф Федор Петрович Толстой. Широкую известность и признание как выдающегося художника, новатора в создании рельефных миниатюр, Толстой заслужил благодаря великолепной серии медальонов созданных на тему Отечественной войны 1812 года.

Выполненные в стиле классицизма его работы явились образцами для воспитания последующих поколений русских медальеров-художников. Классицистический язык Толстой распространил и на серию медалей, созданных на тему Русско-турецкой войны 1828-1829 гг. Мастер сначала готовил рисунок, затем его содержание воспроизводил в формате воскового рельефа. На следующем этапе к работе подключались медальеры, которые по восковым моделям вырезали штемпели. Свой профессионализм в реализации идей Толстого демонстрировали граверы монетного двора А. Клепиков и А. Лялин, которые трудились над медалями с 1837 по 1839 год. Их подписи стоят на готовых произведениях. На рисунке 24 представлена медаль «Полный разгром двух корпусов турецкой армии. 1829 год». На оборотной стороне Толстой изобразил русского воина в шлеме и латах, одной рукой отбирающего турецкий флаг с изображением полумесяца и звезды у павшего на колени врага, другой рукой наносящего удар мечом неприятелю, пытающегося, не выпуская ятагана, защититься шитом. Авторитетные исследователи, в частности Е.С. Щукина, полагают, что в шлеме русского ратника изображен портрет Николая I. Под линией обреза надпись «С МОДЕЛИ ГРАФА ФЕДОРА ТОЛСТАГО. / РЪЗАЛЪ А. ЛЯЛИНЪ. 1839. / 1829.» . На лицевой стороне Толстой предполагал поместить портрет императора, но Николай отверг эту идею, распорядившись на аверсе изобразить государственный герб.

Рис. 24. 1829.

Война завершилась полной победой России, итоги которой были закреплены в Андрианопольском мирном договоре 1829 года. России отходило Восточное побережье Черного моря с крепостями и городами. Русские суда получали право на беспрепятственные проходы через проливы Босфор и Дарданеллы. Предусматривалась так же выплата Османской империей значительной контрибуции в пользу Российской империи. Победоносный финал нашел отражение в памятной медали «Мир с Турцией. 1829». (рис. 25).

Рис. 25.

На аверсе изображен профиль Николая I, на реверсе — турецкий воин отдает свою саблю русскому офицеру, взамен получая документ, свидетельствующий о мире. Круговая надпись подтверждает замысел сюжета: «NILLA SALUS BELLO PACEM TE ROSSIMUS OMNES — пер. с лат.: В войне нет спасения, мы просим о мире». Медаль изготовлены в берлинской мастерской Лооса. Русские граверы В. Алексеев и М. Сизорский на ту же тему создали иную аллегорическую композицию (рис. 26). На лицевой стороне изображен парящий над городом Бургас российский двуглавый орел, держащий в лапах перуны, а в клювах — лавровые ветви. Над орлом императорская корона. На заднем плане видны горы и море, со стоящими на рейде русскими кораблями. Оборотная сторона демонстрирует Адрианопольскую мечеть, которая своими минаретами удостоверяет место подписания мирного договора.

Рис. 26.

В 1830 году Николая I был вынужден сконцентрировать свое внимание на Польском царстве, где полыхнуло восстание. Целью взбунтовавшейся шляхты было создание независимого государства, отдельного от Российской империи. Недовольство польской знати имело исторические корни. После третьего раздела Польша перестала существовать как государство: Россия, Австрия и Пруссия поделили польские земли и Речь Посполита канула в Лету. Венский конгресс 1815 года, созванный после победы над Наполеоном, принял решение восстановить Польшу, но в составе Российской империи. Отличавшийся либеральными взглядами Александр I даровал Польше целый ряд демократический свобод, в числе которых была «Конституциональная хартия Царства Польского», предполагавшая целый ряд либеральных послаблений и преференций. Позволялось иметь собственную армию, сохранялось католичество как вероисповедание, было гарантировано право на формирование собственного Сейма, выполнявшего функции государственного совета. Польша получила разрешение на создание собственной казны. Был издан «Высочайший Указ «О монетной системе Царства Польского». Последняя преференция давала возможность выпускать собственные платежные средства, однако, под контролем российского суверена. Изображение императора Александра I на продукции Варшавского монетного двора не оставляло сомнения в том, что новому государственному образованию покровительствует великая Российская империя (рис. 27).

Рис. 27.

Дарованные свободы позволили польской шляхте занять все ключевые государственные посты. Назначенный императором русский Наместник великий князь Константин Павлович не мог держать под тотальным контролем всю деятельность местных государственных властей. Таким положением воспользовались сепаратистские силы, которые стали создавать связанные между собой тайные организации.

В ночь с 17 на 18 ноября 1830 года началось восстание. Поводом явился приказ Николая I обязывающий польские военные части выступить в союзе с русской армией на подавление восстания в Бельгии.

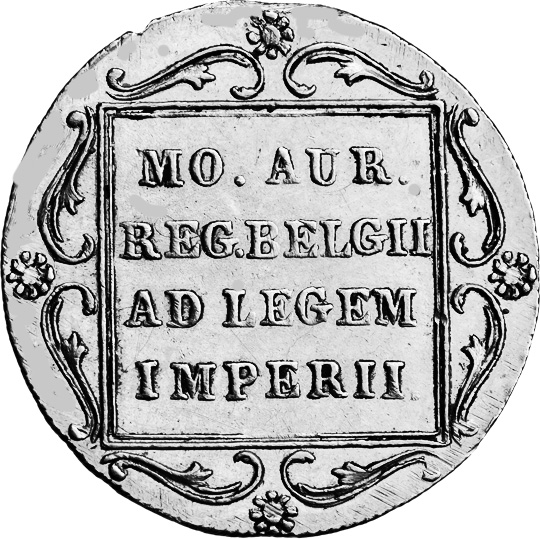

Нападение на резиденцию Константина Павловича лишь чудом не завершилось его убийством — в темноте заговорщики за него приняли другого генерала, который свой гибелью спас Наместника. Восставшие захватили арсенал с оружием, объявили всеобщую мобилизацию. Не остался в стороне Варшавский монетный двор, приступивший к чеканке дукатов, подражающих нидерландским подлинным денежным средствам (рис. 28) и монет иного внешнего оформления, лишенного портрета Александра (рис. 29). Выпускались серебряные монеты номиналом 5 и 2 злотых, билоны и медные экземпляры. На лицевой стороне 5-злотовика появился традиционный польский гербовый щит, объединявший элементы исторических символов Речи Посполитой и увенчаный королевской короной. Расположенная над изображением надпись гласила: «KROLESTWO POLSKIE (Королевство Польское)». Не менее красноречива была гуртовая надпись: « BOZE ZBAW POLSKE (Боже, освободи Польшу)».

Рис. 28.

Рис. 29.

Депутаты Сейма послали своих представителей на переговоры с Николаем I, который категорически отверг какие-либо контакты с мятежниками. 25 января 1830 года русские войска под командованием генерала Дибича вошли в пределы Царства Польского, последовали ряд баталий, в результате которых мятежники понесли сокрушительное поражение. В октябре 1831 года восстание было подавлено. Любопытно, что «мятежные» деньги продолжали свободное хождение до 1838 года. Процесс обращения «революционных» российских финансовых органов, о чем свидетельствуют документы. После наложения запрета еще около полугода разрешался их обмен.

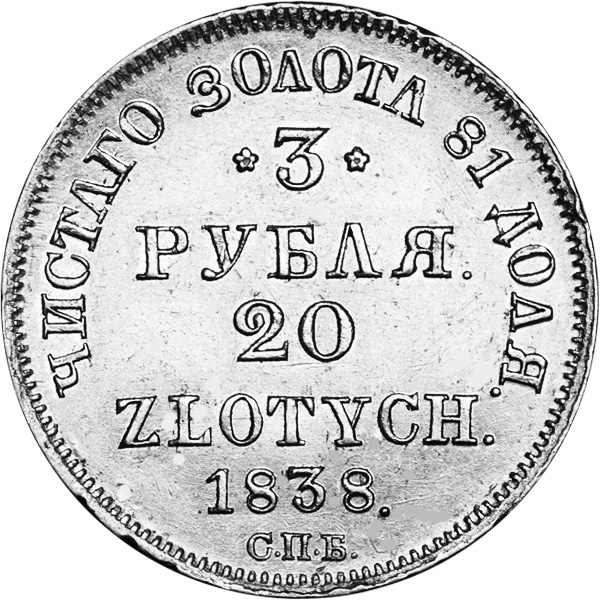

С 1832 по 1850 год монеты для Польши чеканились с русско-польским начертанием номинала и новым внешним оформлением (рис. 30). Польский герб, ранее помещавшийся на груди российского гербового орла, был перемещен на крыло. Так монетная система России принизила политико-административный статус Польши в составе империи.

Рис. 30.

В 1835 году при польском Калише были проведены русско-прусские военные маневры, в которых с обеих сторон участвовали более 60 тысяч солдат и офицеров. Манёвры имели цель продемонстрировать европейским странам и польской знати тесный военно-политический союз, существовавший между Пруссией и Россией. Съехавшимся высокопоставленным гостям и представителям шляхты была наглядно показана военная мощь и решимость русско-прусского союза в борьбе с любым вероятным противником. В память грандиозного мероприятия был сооружен памятник и выбита медаль (рис. 31). Необычность оформления аверса заключается в том, что на нем изображен совмещенный портрет императора Николая I с королем Пруссии Вильгельмом III, отцом его супруги Александры Федоровны. Таким образом, задуманный еще Александром I, брачный альянс оправдал надежды правителей — союзнические отношения стран получили развитие и окрепли.

Рис. 31.

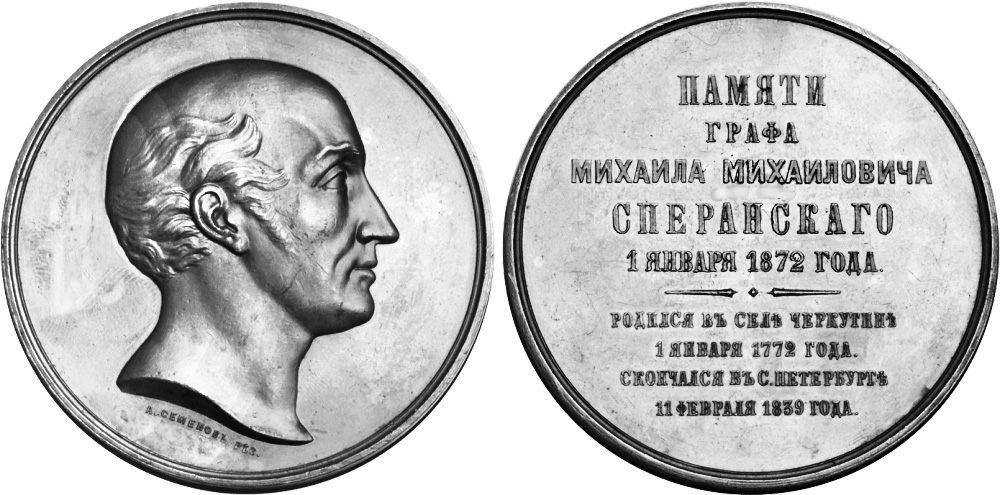

Военные конфликты отвлекали Николая от решения внутригосударственных проблем, которых накопилось не мало. Давно назрела необходимость в налаживании законодательства. Действующая система изобиловала множеством неупорядоченных законов, которые зачастую противоречили друг другу. Такое положение вещей затрудняло управлением государства. Проблема усложнялась тем обстоятельством, что Николая Павловича никто серьезно не готовил к исполнению властных функций в государственном масштабе, поскольку наследниками трона согласно существовавшим правилам, становились старшие братья. Николай Павлович получил хороший урок на этапе его скандально-кровавого восшествия на трон. Разбираясь с материалами следствия, проведенного по случаю указанных событий, а также принимая непосредственное участие в допросах участников декабрьского восстания, государь пришел к выводу о необходимости создания эффективной систематизированной правовой базы для обеспечения стабильности в стране и минимизации произвола со стороны местных действующему императору — он умел окружить себя компетентными людьми, которые привлекались им к решению важных государственных задач. Так было во время военных конфликтах, так случилось и в решении задач, связанных с кодификацией законов. Понимая важность проекта, укреплявшего самодержавную власть, Николай I назначил во главе масштабного мероприятия М.М. Сперанского — основоположника отечественной юридической науки и юридического образования. Более пяти лет потребовалось Сперанскому, чтобы завершить работу по созданию Свода действующих законов Российской империи. Фундаментальный труд долгие годы исправно служил отечеству. В честь столетия со дня рождения Сперанского в 1872 была выбита юбилейная медаль, автором которой явился А. Семенов (рис. 32).

Рис. 32.

Следующим важным шагом Николая I стала денежная реформа, необходимость в которой финансовая система страны остро ощущала с середины XIX века. Расходы на армию в связи с военными событиями, разросшийся государственный аппарат требовали больших финансовых затрат. Государственная часть расходов в полтора раза превышала доходную. Ходившие ничем не обеспеченные бумажные ассигнации усугубляли финансовое положение. Для исправления ситуации император привлек министра финансов, деятельность которого вошла в историю под названием «реформа Канкрина». Перед ним стояла первостепенная задача избавиться от необеспеченных бумажных денег, заменив их полноценными денежными знаками. Для этого требовалось создать активы, которые формировались путем увеличения налоговых сборов и пополнения казны золотом. Последнее накапливалось за счет поступления из-за границы и благодаря нарастанию объемов собственной добычи. Считается, что реформа осуществлялась с 1839 по 1843 год, хотя фактически она задумывалась и постепенно реализовывалась Канкрином еще раньше. Появление платиновых монет в 1828 году проходила в русле его формировавшихся планов. Изъятие бумажных ассигнаций сопровождалось введением в обращение полноценного серебряного рубля (рис.33).

Рис. 33.

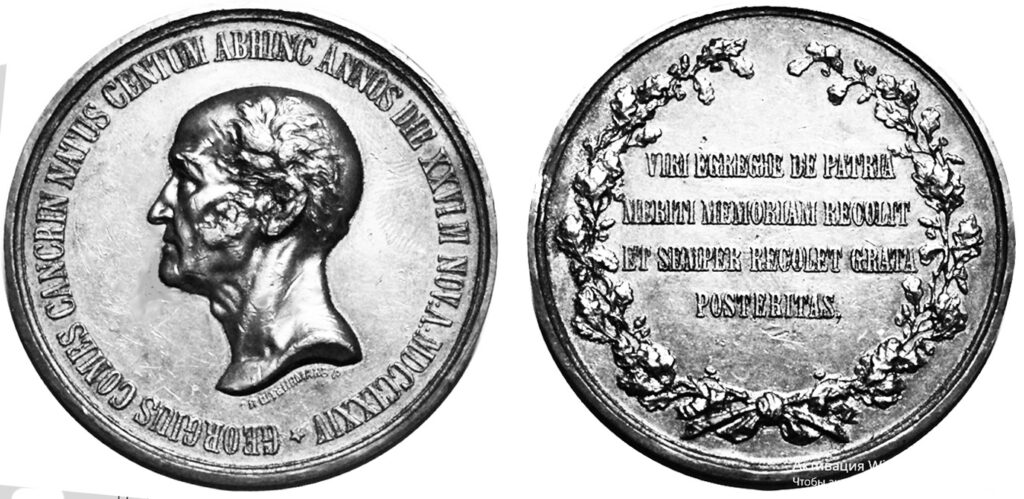

Вводились также так называемые депозитные билеты, которые обеспечивались серебряными деньгами под гарантии государства. Итоговый успех реформы позволил избавиться от огромного количества бумажных ассигнаций, выпущенных еще в прошлое царствование и, главное, преодолеть дефицит бюджета. Реформа обеспечила стабилизацию финансовой системы, которая продолжалась до начала Крымской войны 1853 года. Положительный итог реформы по достоинству оценен историками. В честь Е.Ф. Канкрина по случаю 100-летия со дня его рождения была выпущена медаль с символической надписью на реверсе, которая в переводе гласила: «Благодарное потомство чтит память особенно заслуженного перед отечеством мужа и всегда будет чтить» (рис. 34).

Рис. 34.

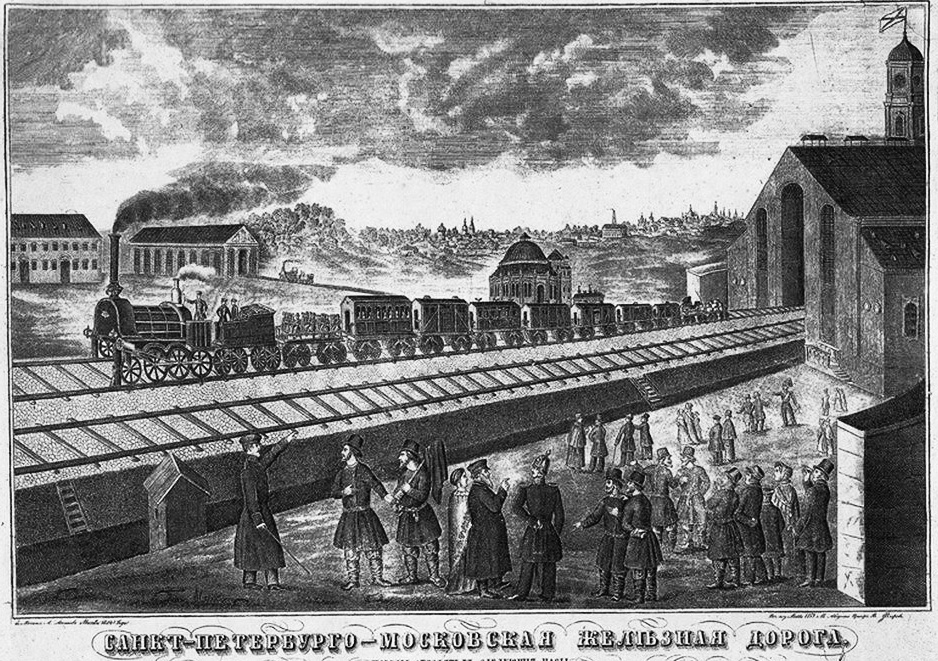

Важной заслугой Николая I является развитие в стране промышленности. Было очевидно, что в государстве преобладал сырьевой сектор экономики. Большинство промышленных товаров приобреталось за границей. Казалось «промышленная революция» наблюдавшаяся в европейских странах проходила стороной от России. Император понимал, что ориентирование экономики исключительно на эксплуатацию сырьевых ресурсов приведет страну в разряд отсталых. Индустриализацию Николай начал с развитие дорожной сети. В огромных пространствах стали прокладываться дороги с твердым покрытием, соединившие Москву с Петербургом, Варшавой и Иркутском. Впервые отечественные дорожники приступили к строительству железных дорог. Наличие последних диктовало необходимость создания вагоно- и паровозостроения.

Рис. 35.

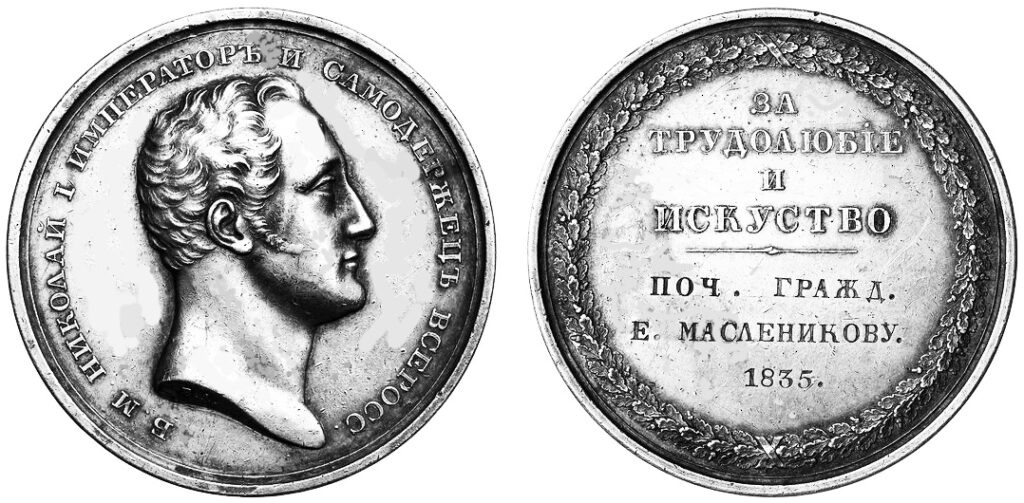

Заметными темпами развивалась текстильная промышленность, увеличилось производство сахара. В целом развитие промышленности привело к росту городского население, которое за годы правления Николая увеличилось вдвое. Для поощрения предпринимательства была учреждена персонифицированная медаль, которой награждались отличившиеся деловые люди (рис. 36). Страна стала значительно больше производить одежды, обуви, металлических и стеклянных изделий и других товаров. Огромные расстояния, низкая плотность населения, крепостные порядки замедляли процесс индустриализации. Россия оставалась аграрной страной, но революционный импульс промышленного перелома был осуществлен и отрицать большую роль императора в этом начинании не приходится.

Рис. 36.

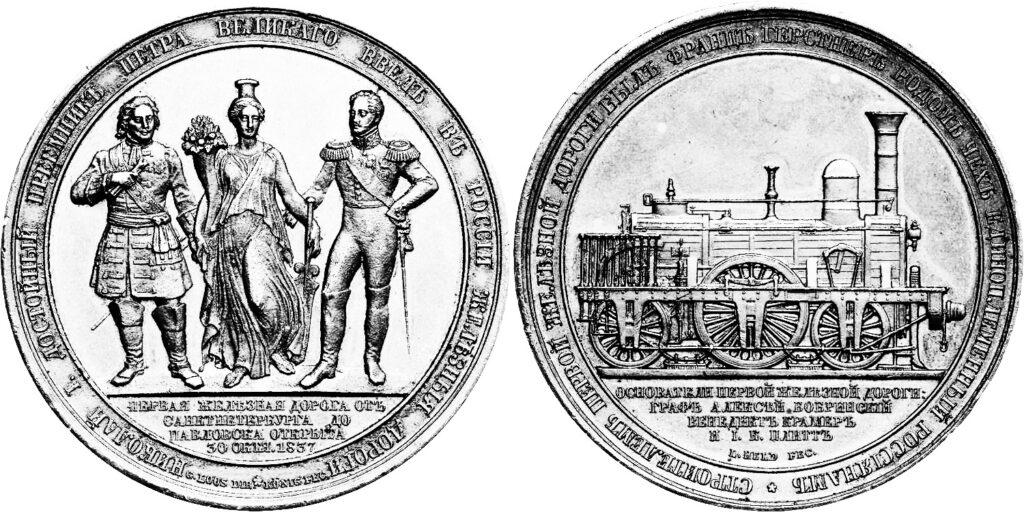

Известно, что Николай I имел инженерно-техническое образование. Будучи генерал-инженером Русской императорской армии, государь принимал личное участие в проектировании железных дорог и других технически сложных гражданских и военных объектов. В 1837 году была запущена первая Царскосельская железная дорога. В память о знаменательном событии история сохранила редкую медаль (рис. 37). На лицевой стороне изображены три фигуры — Николай I, Минерва и Петр I, с поясняющей надписью: «Николай I, достойный преемник Петра Великого, ввел в России железные дороги». Расположенная ниже надпись конкретизирует: «Первая железная дорога от Санкт- Петербурга до Павловска открыта 30 октября 1837 года».

Рис. 37.

Император отчётливо сознавал, что промышленное развитие невозможно без квалифицированных кадров, в связи с чем придавал большое значение образовательному процессу. Появление в С.-Петербурге технологического института, а в Киеве — университета, следует отнести к его заслугам. Кроме технических учебных заведений появилась целая сеть институтов и училищ других специализаций: в 1830 году учреждается архитектурное училище, в 1832 — гражданских инженеров, ветеринарные училища. Затем последовали Институт инженеров путей сообщения, Лесной институт, Практический политехнический институт, Горный институт, Практическая коммерческая академия, Земледельческая школа. Гимназии также не остались без внимания императора. При Николае I в 1735 году за успехи в науках была учреждена медаль «Преуспевающему» (рис.38). На лицевой стороне по первоначальному замыслу предполагалось поместить портрет императора, но государь, как это уже бывало неоднократно, велел изобразить государственный герб. Аллегорическая композиция на реверсе представлена богиней Минервой — древнеримской богиней покровительницей ремесленников, писателей, поэтов, актеров, художников, учителей и врачей. В левой поднятой руке она держит светильник, в правой — лавровую ветвь. У ног богини — сова и глобус со свитками. Светильник в ее руке — символ мудрости и интеллекта, а лавровая ветвь указывает на победу и триумф. Атрибуты у ног богини также символизируют мудрость, искусность и знания. Медаль чеканилась в золоте и серебре. Награждались выпускники мужских гимназий, имевших примерное поведение и отличные знания по всем предметам. Введенная Николаем I медаль с небольшими девиациями во внешнем оформлении просуществовала до 1917 года.

Рис. 38.

Не была забыта и медальерная школа. Предыдущий опыт показал, что обучение у приглашенных иностранных медальеров в процессе их работы не эффективен. Уже в конце XVIII века по инициативе Ивана Шлаттера была создана школа подготовки профессиональных монетчиков. В 1810 году при Монетном дворе создается Медальерная палата, в рамках которой осуществляется программа углубленного профессионального обучения. Производственный процесс требовал большего числа работников, поэтому в 1833 году принято решение при Монетном дворе организовать специальную школу для детей монетчиков и служащих с целью начальной подготовки собственных кадров. Старшеклассники получали возможность специализироваться в медальерном искусстве.

В эти же годы на Монетном дворе проводились серьезные изыскательные работы, которые нашли важное практическое применение. Инженер-металлург П.Г. Соболевский разработал новый технологический метод переработки платиносодержащих руд в металл, пригодный для изготовления монет. Оригинальное технологическое решение оказалось настолько эффективным, что получило признание за рубежом и сохранило актуальность до настоящего времени. Выпущенные в 1828-1845 годах платиновые монеты являются фактическим памятником монетного передела того времени*.

Монетное дело не осталось без внимания императора Николая I. Природой наделенная одаренность государя в области изобразительного искусства и поразительная способность к рисованию позволяли ему со знанием дела подходить к оценке оформления монет и медалей. Согласно принятым правилам их эскизы и пробные оттиски демонстрировались императору для утверждения к выпуску. Замечания императора порой заставляли авторов вносить коррективы в композиции рельефных изображений.

Поэтому неудивительно, что Николай посетил Монетный двор не только с целью проинспектировать важное государственное финансовое предприятие, но и с желанием поближе познакомиться с мастерской по выпуску платежных средств и наградных знаков как предметов эстетики в форме малой пластики. Посещение императором Петербургского монетного двора нашло отражение в чеканке медали по этому случаю (рис. 39). Медаль примечательна еще и тем, что на лицевой стороне изображен портрет Николая, что явилось далеко не частым фактом в практике выпуска продукции столичного Монетного двора.

Рис. 39.

В царствование Николая I придан мощный импульс для крестьянского образования. Так, в 1838 число крестьянских школ с 60, где учились 1500 детей, к 1856 году увеличилось до 2551, в которых получали знания уже 111 тысяч учеников.

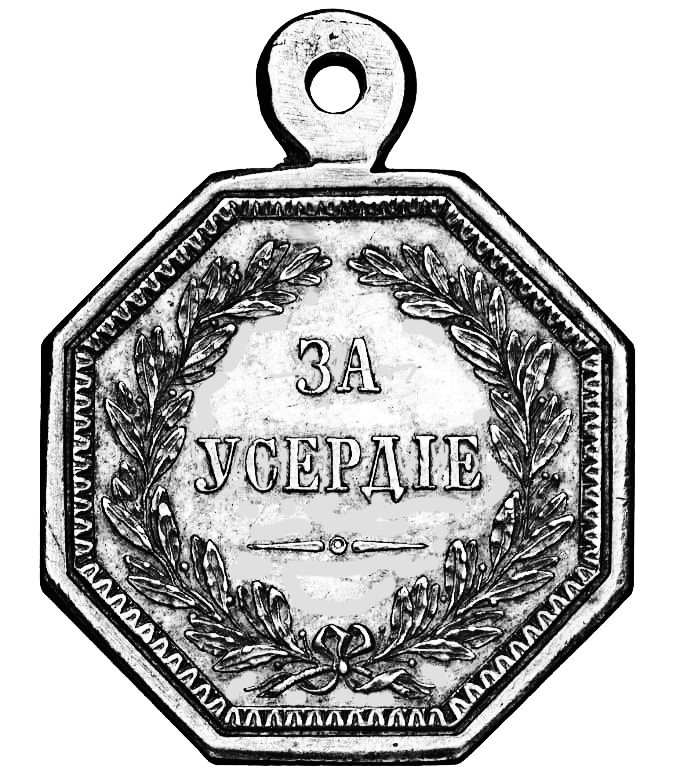

В целом крестьянскому вопросу император придавал особое внимание. Он понимал, что крепостное право — зло, которое следует искоренять. Однако он не спешил с радикальными мерами, опасаясь недовольства дворянского сословия. Декабрьские события 1825 года накрепко запомнились государю. Вместе с тем, продолжая реформаторские начинания, Николай поручил П.Д. Киселеву, возглавлявшему Министерство государственных имуществ, провести ряд мероприятий по улучшению положения государственных крестьян. В период с 1837 по 1841 год крестьянам, имевших угодья на государственных землях, было дано право на самоопределение. Наряду с этим в деревнях строились больницы, открывались школы. Увеличивались земельные наделы, остро нуждавшиеся крестьяне получили возможность брать денежные ссуды для поддержания хозяйства. В именном Указе №14222 от 27 января 1841 года предписывалось награждать государственных крестьян «за усердие и труды по исправлению общественных должностей» и «за успехи в земледелии и других отраслях сельского хозяйства» форменными кафтанами и медалями (рис. 40).

Рис. 40.

Реформа коснулась и крепостных крестьян. Была создана законодательная база, запрещающая помещикам продавать крестьян без земли, а также наказывать их, отправляя на каторгу. Отныне крестьяне получили право на владение землей. В 1842 году крепостной по согласованию с помещиком мог получить вольную с сохранением земельного участка, за который он мог расплатиться, выполняя работы по указанию землевладельца. Хотя условия для полной отмены крепостного права к тому времени еще не созрели, были сделаны важные шаги в этом направлении.

Развитие аграрного сектора предполагало также создание условий для повышения эффективности в области животноводства. Получив одобрение Николая, правительственные органы с целью стимулирования крестьян улучшать качество и увеличивать поголовье домашнего скота приняли решение проводить специализированные выставки. Первая из них была организована в 1843 году в Одессе, где были представлены волы, коровы, лошади, бараны и свиньи. Событие широко освещалось и обсуждалось в местной и центральной прессе. По случаю открытия выставки была выпущена памятная медаль, в разработке которой принял участи сам император (рис.41). Медаль вручалась победителям. Призеры под звуки музыки прошли по главным улицам Одессы. Мероприятие прошло успешно и явилось прологом для повторения в будущем.

Рис. 41.

Таким образом, идеи по содействию в развитии сельского хозяйства, заложенные ещё в 1820 году под эгидой Московского общества сельского хозяйства, были успешно продолжены в царствование Николая I. По случаю 25-летия организации Петербургский монетный двор выпустил юбилейную медаль с совмещенными портретами императоров Александра I и Николая I (рис. 42).

Рис. 42.

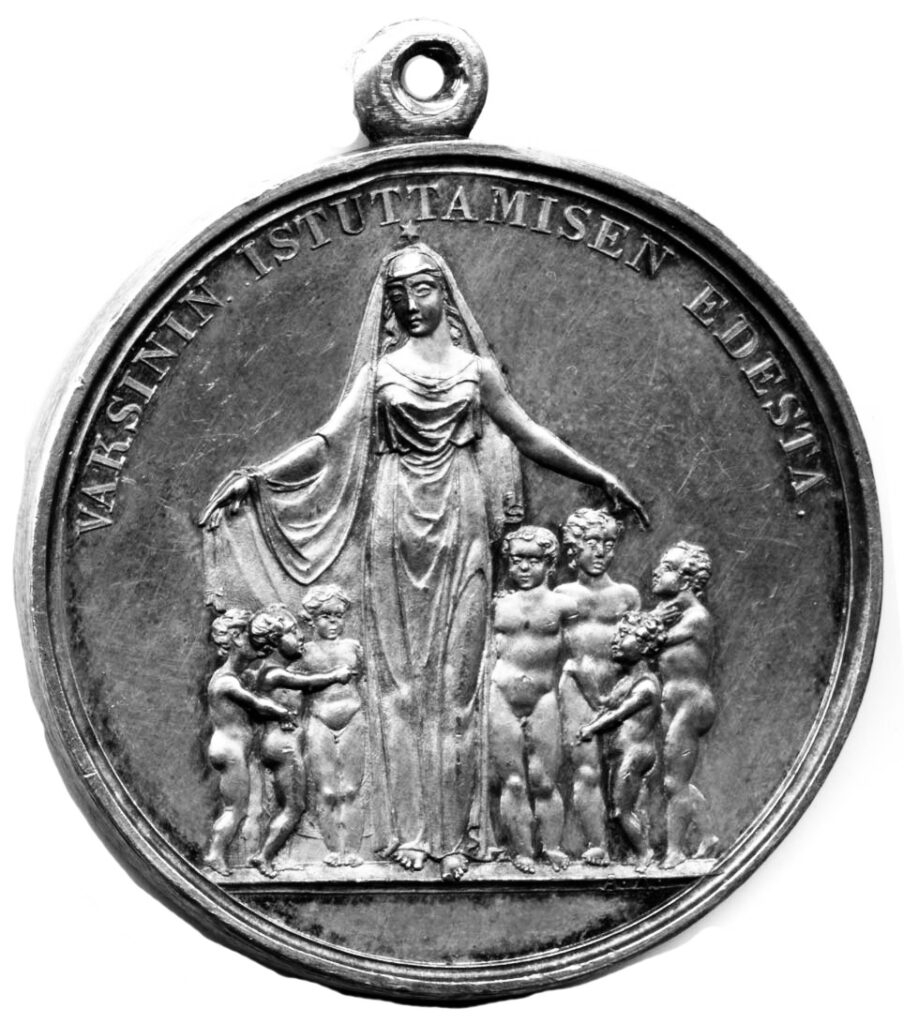

В широкий круг государственных вопросов входила также забота о здоровье населения. Введенная еще при Екатерине II программа по оспопрививанию была продолжена Николаем Павловичем. Компания по профилактике натуральной оспы распространилась даже на окраины империи, включая Великое Княжество Финляндское, о чем свидетельствуют отчеканенные по этому случаю наградные медали (рис. 43).

Рис. 43.

Борьба с эпидемиями особо опасных инфекций, введение при этом карантинных мероприятий неизбежно ограничивали свободы граждан, что приводило порой к социальным волнениям. В историю вошли холерные бунты в Севастополе, недовольства населения в Одессе, где принимались жесткие меры по ликвидации завезенной чумы, вспыхнувшей в 1837 году.. Участники борьбы с эпидемией опасной болезни были награждены специальными медалями (рис. 44).

Рис. 44. 1837.

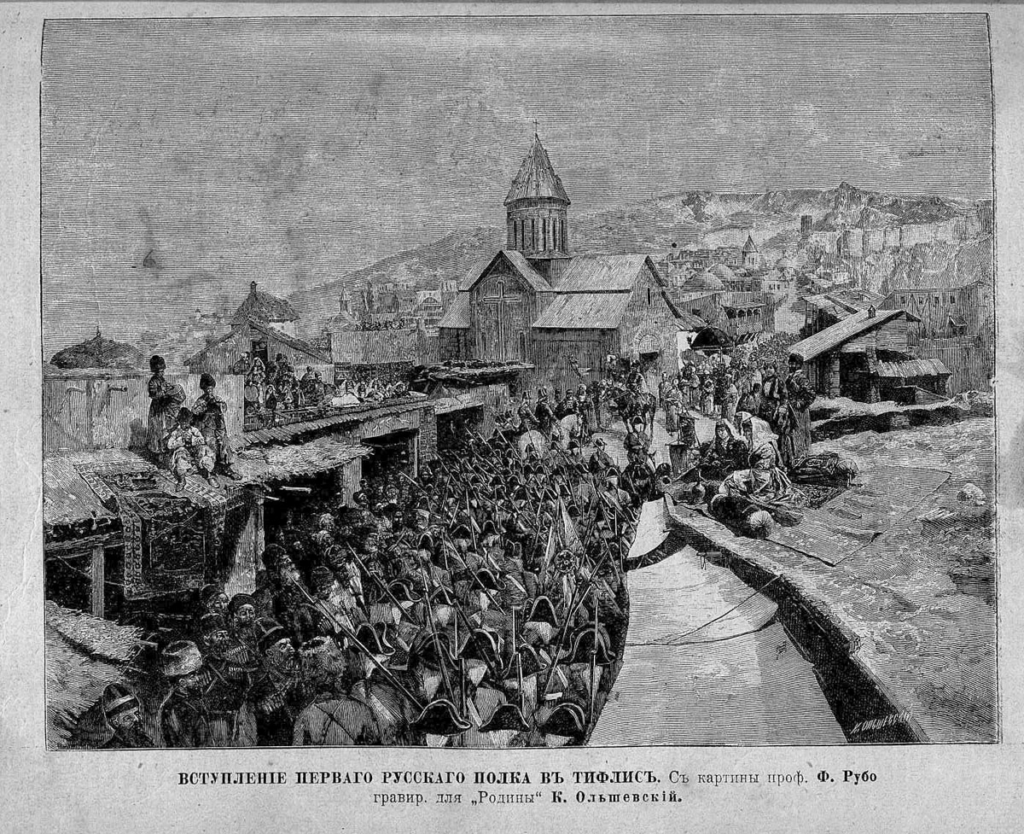

Мирному развитию страны мешали события на окраинах империи. Долгое время внимание и силы отвлекали вооруженные столкновения на юге, которые вошли в историю под названием «Кавказская война».

Рис. 45.

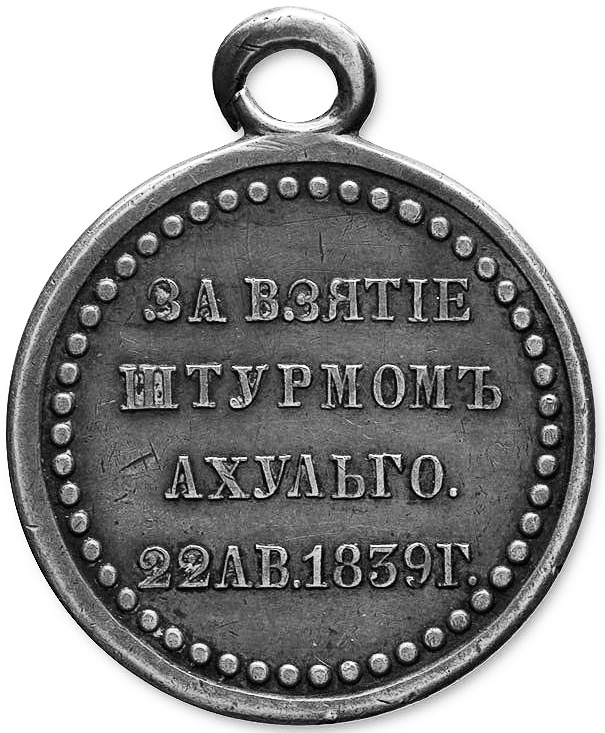

Согласно официальным датам, она продолжалась с 1817 по 1864 год и, таким образом, являлась самой продолжительной войной, которую вела Российская империя за время ее существования. Кавказ был нужен, чтобы обеспечить надежную защиту границ страны от воинственных соседей — Османской империи и Персии. Кроме того, южные земли подвергались регулярным набегам и грабежам горцев, что приводило к необходимости умиротворять регионы военными методами. С 1825 года сопротивление народов Чечни и Дагестана наросло под влиянием мюридизма — религиозного течения антирусской направленности, призывавшего к объединению всех правоверных для священной войны против неверных — газавата. Это привело к формированию имамата — военно-теократического мусульманского государства, в рамках которого к 1830 году радикально настроенным горцам удалось объединить под своими знаменами около 10 тысяч воинов — «священная война» началась. Наступило наиболее острое и ожесточенное противостояние сторон, пришедшее на период правления Николая I. Для борьбы с непокорными был снаряжен корпус русской армии под командованием И. Ф. Паскевича. Военные действия проходили с переменным успехом.

В 1837 году, когда противостояние еще было далеко от завершения, император решил лично оценить обстановку на Кавказе. Николай понимал, что исключительно военные карательные меры недостаточны для усмирения горцев и нужны иные миролюбивые методы для достижения поставленных целей. Визит Николая I на Кавказ трудно назвать безопасным увлекательным путешествием. Поэтому его сопровождали местные жители, обеспечивавшие надежную охрану. Впоследствии, они были награждены специальными медалями (рис. 47). В процессе поездки государь мог лично убедиться в сложном положении коренного населения и разобраться в причинах отчаянного сопротивления горцев. По случаю поездки императора была отчеканена памятная медаль (рис. 46).

Рис. 46. 1837.

Рис. 47. 1837.

Процесс усмирения северо-кавказских регионов затягивался еще и потому, что России постоянно приходилось оттягивать силы на другие фронты. Как бы то ни было, цитадель имамата, считавшаяся неприступной база имама Чечни и Дагестана, аул Ахульго в августе 1839 года пал. В честь этого успеха была учреждена серебряная медаль, которую награжденные носили на георгиевской ленте (рис. 48). Несмотря на тактические успехи, Николаю Павловичу не удалось завершить Кавказскую войну, которая победоносно закончилась лишь в царствование следующего императора Александра II.

Рис. 48. 1839.

Тема настоящей работы обязывает коснуться монетного дела на Кавказе, реорганизация которого имеет отношение к Николаю I. Вопрос чеканки монет на Кавказе приобрел особую актуальность в 1801 году после присоединения Грузии к Российской империи и введения на новые земли русских войск, требовавших соответствующего содержания. На территории Грузии в это время находились в обращении турецкие бешлыки, персидские сагибкираны и другие монеты. Российское правительство в целях гарантированных финансовых поступлений в размещенный воинский контингент и гармонизации денежного хозяйства Грузии приняло решение организовать местный монетный двор. В Тифлисе на базе бывших царских бань были подготовлены помещения под необходимое оборудование: штемпельные механизмы, пунсоны и другие инструменты, доставленные из Петербурга.

Рис. 49. XIX.

Из российской столицы прибыли инженеры, минцмейстер и пробирер, из Тулы — резчики штемпелей. В 1803 году Тифлисский монетный двор приступил к чеканке серебряных и медных монет. Из серебра изготавливались абазы и двойные абазы, из меди — бисти, полубисти и пули. Номинал грузинских денежных знаков был привязан к российским: серебряный абаз соответствовал 20 копейкам, медный бисти — двум копейкам. Внешнее оформление монет было рассчитано на местное население и включало привычные для грузин элементы. На аверсе монет была изображена городская зубчатая корона, под ней — название города «Тифлис», еще ниже — скрещенные пальмовая и оливковая ветви. Все надписи были выполнены на грузинском языке, за исключением знака минцмейстера (рис.50).

Рис. 50. 1830.

На реверсе в верхней строчке указывался номинал монеты, во второй и третьей нижерасположенных строчках серебряных монет располагалась надпись «грузинское серебро», на медных — «грузинская монета»; внизу помещалась дата. Монетное производство с самого начала было убыточным. Особенно накладно было чеканить серебряную монету. Монетчики неоднократно обращались к императору с предложением закрыть Тифлисский монетный двор за нерентабельностью, но каждый раз, видимо по политическим соображениям, следовал отказ. Дело осложнилось тем обстоятельством, что содержание серебра в новых грузинских монетах было значительно выше, чем в продолжавших находиться в обращении турецких и иранских. Это привело к тому, что местные умельцы стали переплавлять абазы с целью использовать их в качестве сырья для изготовления ювелирных украшений, а медные монеты шли на выделку посуды. Наконец, в 1832 году император Николай I постановил Тифлисский монетный двор закрыть. Таким образом его история завершилась. В то же время продолжавшаяся Кавказская война требовала привлечения не малых людских ресурсов, которые в свою очередь нуждались в материальном и денежном обеспечении. Русская армия на Кавказе в тот период в разные годы насчитывала от 50 до 200 тысяч военнослужащих. Окраины империи переходили на русские денежные знаки. Монеты в Грузию стали доставляться из Екатеринбургского монетного двора, что оказалось более выгодным для российской казны.

30-е и 40-е годы девятнадцатого столетия Европа переживала в тревоге. Революционные идеи, зарожденные во Франции, постепенно проникали в другие западные страны. Монархические европейские государства шаг за шагом погружались в бунтарские волнения с непредсказуемыми последствиями. Занимаясь российскими преобразованиями, император Николай I постоянно обращал взор на европейский континент, критически анализировал международные события и задавался мыслями в поисках надежных союзников, или по меньшей мере, добронастроенных партнеров. Идея посещения русским императором Англии, была инициирована в январе 1844 года премьер-министром Робертом Пилем, который ее высказал в одной из своих блестящих речей. «За вечную дружбу между Великобританией и Россией», — таким тостом важный английский политический деятель завершил свой спич. Доложенные Николаю сигналы дали ему основание высказать английскому послу в Петербурге о своей готовности посетить с визитом Англию.

Намерение императора незамедлительно было передано в Лондон и нашло положительный отклик со стороны английского двора. Королева Виктория направила официальное предложение Николаю посетить Туманный Альбион. Конкретные мотивы визита русского императора и темы, требующие скорейшего обсуждения с английскими властями, историки не сформулировали. По всей видимости, основной причиной побудившей Николая поехать в Лондон является желание укрепить личные доверительные отношения и сформировать благоприятный образ русского царя и петербургского двора в целом в глазах британской королевы и ее окружения. История показывает, что личные контакты и взаимное доверие порой имеет решающее значение в принятии важных судьбоносных межгосударственных решений.

Николай Павлович, будучи великим князем, в 1816 году уже бывал в Англии. Поездка носила просветительско-образовательный характер. Будущий император подробно познакомился с экспозицией Британского музея, другими достопримечательностями и побывал в научных центрах. Особый интерес великий князь проявил к собраниям полотен, созданных английскими живописцами и известными художниками европейских стран. Указанный интерес вполне объясним, поскольку Николай Павлович являлся бесспорно самым одаренным и образованным в художественном отношении членом династии Романовых. Общение с окружающими для него не представляло сложностей так как еще в детском возрасте его воспитывала няня-шотландка, обучившая его языку.

Вновь вступив на английскую землю Николай, уже будучи императором, попал в окружение внимательных и гостеприимных хозяев. Несмотря на просьбу избежать торжественных церемоний и обеспечить его пребывание на британских островах на условиях инкогнито, уклониться от почетных приемов не удалось. Королева Виктория в окружении официальных лиц встретила русского царя в Букингемском дворце. В честь высокого гостя был организован банкет.

Рис. 51. 1844.

Рис. 52. 1839.

В последующие дни Николай провел на встречах с политическими лидерами Англии. Переговоры проходили в русле обмена мнениями о событиях в Европе и на восточных землях. Стороны подчеркивали важность объединенных усилий по поддержанию порядка и стабильности в мире. Мощный английский флот и сильная русская армия создавали условия для обеспечения поставленных задач. В ходе переговорного процесса высказывались мнения о будущем Османской империи, а также британском интересе в египетском вопросе. Каких-либо серьёзных совместных документов подписано не было. Стороны обменивались взаимными любезностями и источали подчеркнутое уважение друг к другу. В ходе визита Николай I проявлял великую щедрость, пожертвовав значительные денежные суммы на боготворительные цели и на возведение памятника Нельсону. В память о событии Королевским монетным двором была выпущена медаль работы Томаса Вайона с портретом русского императора. (рис. 53.).

Рис. 53. 1844.

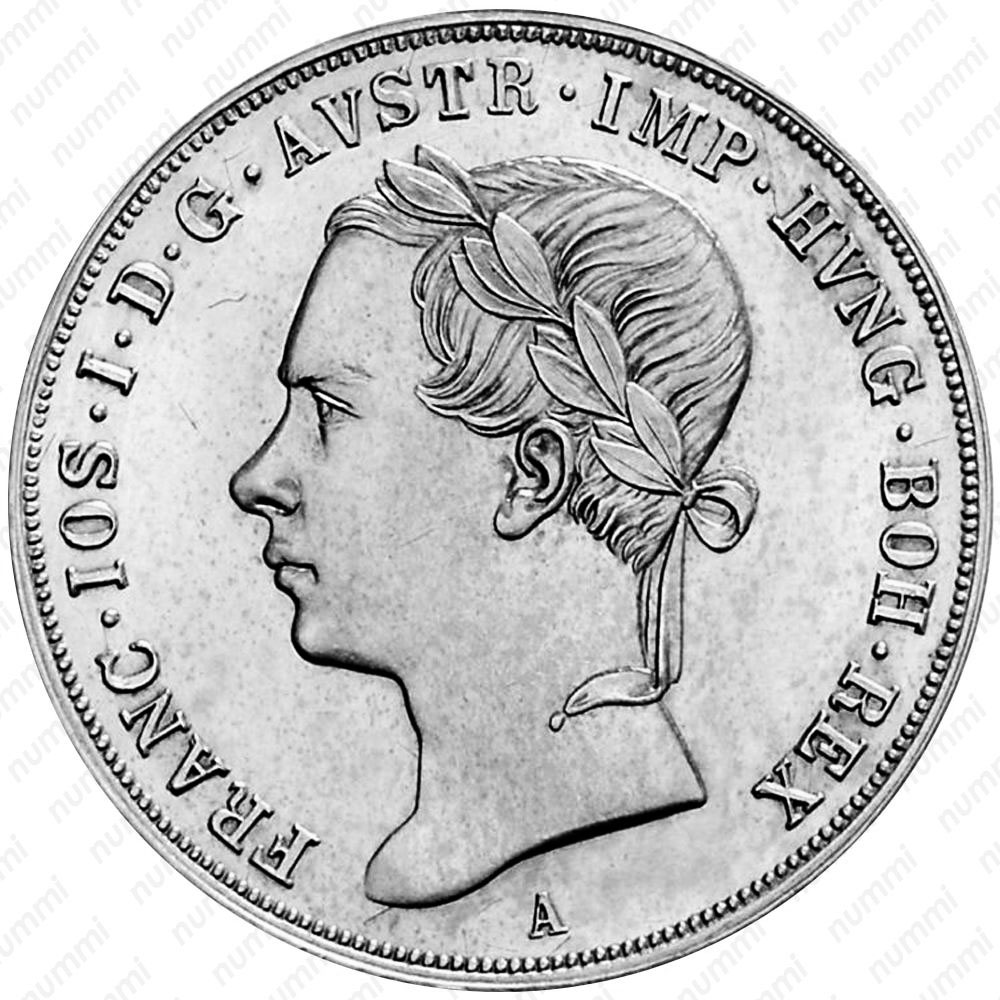

Занимаясь общегосударственными делами, государь внимательно следил за тем, что происходило в Европе. Между тем западных соседей продолжали будоражить революционные страсти. Народные волнения, вспыхнувшие во Франции и распространившиеся по европейским странам, перекинулись на империю Габсбургов. Королевство Венгрии, как и многие другие страны, находившиеся под властью Австрии, по существу являлось вассальным государством. Свободолюбивые венгры, которым надоели тотальный полицейский надзор и ожесточенная цензура, требовали независимости и поднялись против ненавистных правителей из Вены. Восстание было настолько мощным, что австрийская армия, вторгшаяся на территорию Венгрии с целью подавления мятежа, терпела одну неудачу за другой. По мере развития событий уровень волнений и успехи на полях сражений достигли такой силы, что восставшие стали заявлять о захвате Вены. Австрийский император из рода Габсбургов Франц Иосиф I был вынужден обратиться за помощью к Николаю I.

Рис. 54. «FRANC IOS I D G AVSTR IMP HVNG BOH REX».

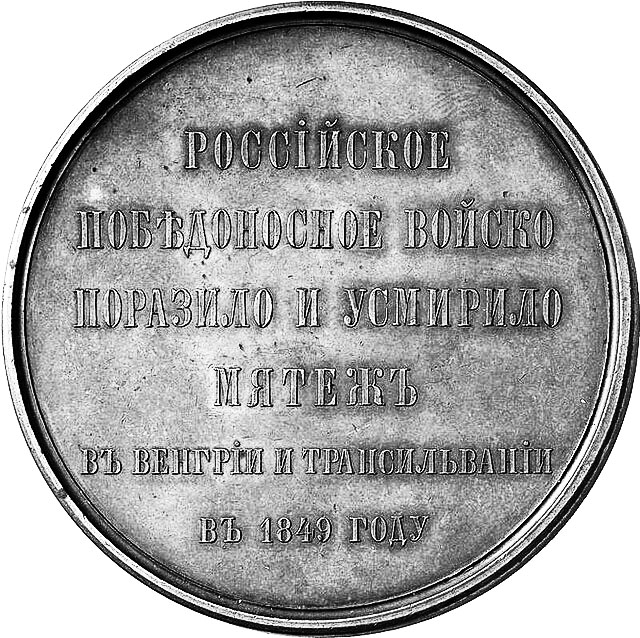

Русский император, продолжая традиции брата Александра, придерживался консервативных взглядов и рассматривал борьбу с революционными претензиями праведным делом. После победоносного завершения наполеоновской компании Австрия, Пруссия и Россия образовали Священный союз, предполагавший взаимную помощь, в случае если один из монархов обратиться к другому за помощью для искоренения революционной скверны. Николай I продолжал следовать принципам Священного союза, поэтому в мае 1849 года подписал Варшавский договор, согласно которому Россия взяла обязательство при необходимости направить войска в Венгрию для сохранения монархии и целостности Австрийской империи. Летом 1849 года русские войска под командованием генерала Паскевича пересекли границу Венгрии, разгромили революционную армию и подавили восстание. Австрийская империя Габсбургов, благодаря «монархической солидарности» русского царя, была спасена от распада. Участники Венгерского похода были награждены боевыми медалями. Петербургский монетный двор выпустил памятную медаль «За усмирение Венгрии и Трансильвании. 1849», на аверсе которой аллегорическая композиция: увенчанный императорской короной двуглавый орел с распущенными крыльями, на груди которого щит с изображением Св. Георгия Победоносца, в лапах перуны, правой лапой и клювом он поражает извивающуюся гидру, вверху в сиянии Всевидящее око, слева от орла щит с гербом Австро-Венгрии. Красноречивая надпись не реверсе бескомпромиссно свидетельствует: «РОССIЙ-СКОЕ / ПОБЪДОНОСНОЕ ВОЙСКО / ПОРАЗИЛО И УСМИРИЛО / МЯТЕЖЪ / В ВЕНГРIИ И ТРАНСИЛЬВАНIИ / ВЪ 1849 ГОДУ». Высокую в художественно-эстетическом исполнении медаль «сочинил» выдающийся художник-медальер граф Ф. П. Толстой, а гравировал А. Лялин.

Рис. 55. 1849.

Пройдет всего несколько лет и Австрия ответит черной неблагодарностью своей позицией, которая будет способствовать поражению России в Крымской войне.

Историки в один голос отмечают особое отношение Николая I к военной службе и воинским порядкам в частности. Последние, по его мнению являются идеальным примером того, как должно быть устроено государство и каковы должны быть в нем взаимоотношения. Император отводил много времени армейским делам, но, как подчеркивают исследователи, с акцентом на жесткую дисциплину, строевую подготовку, парады и соблюдении строгой субординации. В то же время уделялось мало внимания боевой подготовке, военно-инженерному делу и другому воинскому мастерству.

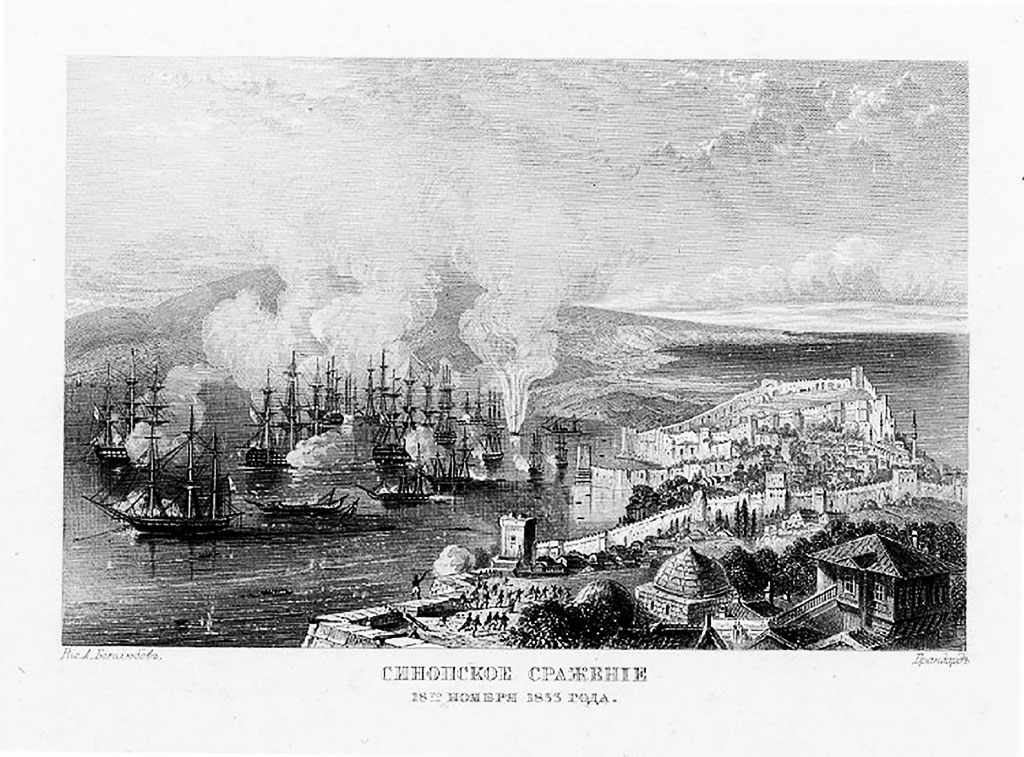

Тем временем на юго-восточных границах политической карты Европы замаячила новая военная компания, вошедшая в западную историографию, как Восточная война, а в российскую — как Крымская война 1853-1856 гг. Причины конфликта назревали давно. Главная из них — экономическая и связана с постоянными проблемами русского судоходства через проливы Босфор и Дарданеллы. Турецкие правители регулярно или закрывали свободный проход по ним русским торговым судам, или создавали постоянную угрозу перекрытия, что препятствовало судоходству. Главный предмет всего русского экспорта — зерно, более чем на 60% перевозился по черноморской акватории и далее через проливы. Лишение России этой транспортной артерии осложнилось бы крупными негативными экономическими последствиями. Кроме того в Петербурге хорошо понимали и оценивали реваншистские взгляды Османской империи на Крым и прилегающие территории. Не оставалось без внимания и экспансионистская политика Турции на Балканах. Весь этот комплекс проблем, достигших апогея к 50-м годам девятнадцатого столетия, подпитываемый западными державами, опасавшимися нарастающей мощи России, подталкивал Николая I к решительным превентивным мерам. Поводом послужила передача турецким султаном православного Вефлеемского храма в Иерусалиме, находившимся под контролем Османской империи, католическому духовенству. Негодование в православных церковных кругах заставило Николая отдать приказ перейти границу Молдавии и Валахии. В октябре 1853 года Турция объявила войну России. Император слишком полагался на ресурсы страны и военные возможности русской армии, в то же время, недооценил политические амбиции и военную мощь западных держав, в первую очередь Франции и Англии. На первом этапе боевых действий русские войска сопровождал успех. 18 ноября 1853 года произошло Синопское сражение. Гавань турецкого города Синопа явилась местом катастрофического разгрома османского флота русской эскадрой под командованием вице-адмирала П. Нахимова. Всего несколько часов потребовалось русским морякам, чтобы пустить на дно семь фрегатов, три корвета и другие турецкие корабли. Османы потеряли более 3000 убитыми, в то время как потери русской стороны составили 32 человека. Среди более чем двухсот пленных оказался турецкий адмирал Осман-паша. Блестящая победа русских моряков вошла в историю как Синопское сражение. В память о триумфальном событии Банк России в 1996 году выпустил донативную монету (рис. 57).

Рис. 56. 1853.

Рис. 57. 25 рублей. 300-летие российского флота. 1996.

Вместе с тем разгром турецкого флота инициировал беспокойство Франции и Англии, которые, желая положить конец дальнейшему победному напору русских, вступили в объединенное военное противостояние с восточным соседом. Враждебный альянс дополнила воинственная Турция (рис. 58 и 59). К союзу трех могущественных стран присоединилось королевство Сардиния, небольшая страна, которая, несмотря на малые размеры, выставила 20-тысячное хорошо вооруженное формирование.

Рис. 58. 1854.

Рис. 59. 1854.

В январе 1854 года корабли союзников вошли в Черное море. Вспыхнули бои на Дунае, вскоре была осуществлена варварская бомбардировка Одессы. На Балтийском море англо-французская коалиционная эскадра блокировала русский флот, угрожая безопасности Санкт-Петербурга. Западные державы активизировали военные столкновения на Кавказе, инициировали напряженность в Белом море, английские корабли подошли и готовились к нападению на Петропавловск-Камчатский. Осуществлена попытка блокады Архангельска. Однако основные события развернулись в Крыму. Последовало окружение Севастополя и его героическая защита. После одиннадцати месяцев кровопролитных боев город был сдан. Нельзя не упомянуть, по меньшей мере, странное поведение Австрии, которая не могла определиться на чьей стороне будет перевес, а значит сделать правильный выбор — к какому лагерю выгодно примкнуть. Тем не менее, император Франц-Иосиф объявил мобилизацию, что заставило Россию держать на границе дополнительные воинские контингенты столь необходимые в Крыму. Фактически страна оказалась в международной изоляции. В итоге совокупность превосходящих коалиционных сил на фронтах имело решающее значение, которая обусловила поражение России в Крымской войне.

Компания показала отсталость страны по сравнению с ведущими державами Европы как в социально-экономических показателях, так и в частных технологических вопросах. Например, парусный русский флот не мог достойно противостоять британским пароходам, а гладкоствольные ружья, которыми в подавляющем большинстве была оснащена русская армия, по боевым характеристикам уступали западноевропейским образцам. В создавшихся условиях стороны пришли к выводу о необходимости остановить военные действия. В марте 1856 года на Парижском конгрессе Россия была вынуждена подписать мирный договор, предусматривающий ущемление прав и ряд ограничений, главным из которых явился запрет держать на Черном море военный флот. Однако героизм проявленный русскими воинами не остался забытым. Ветераны боевых действий и лица, работавшие в тылу на нужды фронта, были награждены медалью «В память войны 1853-1856», учрежденной специальным манифестом в 1856 императором Александром II (рис.61).

Рис. 60. XIX.

Рис. 61. 1853, 1854, 1855, 1856.

На аверсе изображена аллегорическая композиция из сдвоенных вензелей Николая I и Александра II, увенчатых императорскими коронами и осененные лучами Всевидящего Ока. На реверсе — пятистрочная надпись из Псалтыря: « НА ТЯ / ГОСПОДИ / УПОВАХОМЬ, ДА / НЕ ПОСТЫДИМСЯ / ВО ВЪКИ. — в современном прочтении: На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек». В 2010 году по инициативе Московского нумизматического общества в рамках серии «Героическое прошлое русского народа в медальерном искусстве XVIII-XX вв.» Московский монетный двор выпустил медаль в честь героя обороны Севастополя П. С. Нахимова (рис. 62).

Рис. 62. 1802-1855.

18 февраля 1855 года, когда война еще полыхала, в возрасте 58 лет неожиданно умирает Николай I. Согласно официальным данным причиной смерти явилась пневмония, хотя по столице тут же поползли слухи, что император покончил жизнь самоубийством, или, того хуже, — государя убили. Как бы то ни было, но остается неоспоримым факт: Николай приступил к царствованию в атмосфере скандальных социально-политических событий, и завершил его на фоне больших общегосударственных потрясений под грохот пушек и свист пуль. В глазах современников противоречивая фигура Николая I ассоциируется как с положительными сторонами его правления, так и с негативными чертами его властвования. Бесспорно одно — Николай Павлович любил Россию и оставался ее верным патриотом до конца дней.

Рис. 63. 1855.

Представляет несомненный интерес оценка царствования Николая I его преемником императором Александром II. Свое сыновнее почтение занявший трон государь выразил фундаментальным образом — решил установить памятник отцу в центре Петербурга. Понимая политическую важность мероприятия и движимый благородными сыновьими чувствами, Александр Николаевич привлек к созданию монумента знаменитого на весь мир архитектора Огюста Монферрана и выдающегося скульптора Петра Клодта. Место для возведения памятника, а именно Исаакиевскую площадь Санкт-Петербурга выбрал лично Александр II. В 1859 году сооружение монумента было завершено. 6-метровую конную статую украшают расположенные на пьедестале четыре женские фигуры, олицетворяющие Силу, Мудрость, Правосудие и Веру, созданные скульптором Р.К. Залеманом. Лица женщин — это портреты императрицы Марии Александровны и дочерей венценосной пары — Марии, Александры и Ольги.

На другом ярусе пьедестала памятника, содержание которых по мнению заказчика и создателей памятника обозначают, главнейшие события, произошедшие в период царствования императора Николая I. При этом центральной фигурой сюжета каждого барельефа выступает сам Николай. Значительным политическим событием России XIX века, безусловно, явилось подавлению декабрьского 1825 года восстания группы офицеров, попытавшихся организовать государственный переворот. Это исторический факт, воспевающий бескомпромиссную решительность государя в деле сохранения державы, нашел отражение в первом барельефе. Оставшиеся три сюжета посвящены другим деяниям Николая I — усмирению холерного бунта, строительству железной дороги и составлению свода законов.

Рис. 64. 1859.

По случаю открытия памятника Монетный двор выпустил памятную медаль (рис.64). Автором медали явился П.Л. Брусницын. Ученик самого А.И. Губе, медальер Павел Львович Брусницын за выдающиеся успехи в искусстве малых пластических форм и создание медали «В память открытия памятника Императору Николаю I в Санкт-Петербурге. 1859 г.» был удостоен ученого звания академика Императорской Академии художеств и утвержден в должности старшего медальера. Любопытно, что в процессе работы Брусницына над медалью, ее эскизы были показаны Александру II, который сделал замечания по поводу высоты ботфортов и кавалерийской осанки восседающего на коне Николая I.

Таким образом, тревожная и местами трагическая жизнь императора Николая I, благодаря медальерному искусству, позволяет по-новому оценить многогранную личность императора, наполненную бесконечной преданностью отчизне.

*См. очерк «Вокруг коронации Николая I с позиций монетной иконологии».

Список использованной литературы:

- Выскочков Л.В. Николай I. Жизнь замечательных людей. — Изд. 2-е. — М., 2006.

- Георгий Михайлович, Вел кн. Монеты царствования императора Николая I — С. Петербург. 1890. Док. №9, С.10.

- Георгий Михайлович. Вел. кн. Русские монеты, чеканенные для окраин. Материалы по истории монет Царства Польского с 1815 по 1841 год. — С. Петербург. 1893. Док. №1, С.3.

- Там же. Док. №№33, 34, С. 20 Дуров В. А. Русские награды X- начала XX в. — М., 1997.

- Дьяков М.Е. Медали Российской империи. Часть 4. — М., 2006.

- Живописный портрет XVIII — начала XX века в собрании Государственного музей истории Санкт-Петербурга. Альбом-каталог. — Санкт-Петербург, 2005.

- Иверсен Ю. Словарь медальеров и других лиц, имена которых встречаются на русских медалях. — С.-Петербург. 1874.

- Карр-Гомм С. Словарь символов в искусстве. Иллюстрированный ключ к живописи и скульптуре. — М., 2003.

- Мельникова А.С., В.В. Бартошевич, В.А. Калинин, Е.С. Щукина, М.Г. Спасский. Константиновский рубль. Новые материалы и исследования. — М., 1991.

- Павленко Н.И. Вокруг трона.- М., 1999.

- Смирнов В.П. Описание русских медалей. — СПБ, 1908.

- Советский энциклопедический словарь. Под ред. А.М. Прохорова. — М., 1983.

- Соколов С.П. Сводный каталог русских медалей. — Киев, 2000.

- Труайя Анри. Николай I. — М., 2005.

- Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. Словарь нумизмата. — М., 1993.

- Уздеников В.В. Геральдическое оформление российских монет 1700-1917 гг. — М., 1998. С. 25.

- Шильдер Н.К. Император Николай I, его жизнь и царствование. — М., 1996.

- Щукина Е.С. Два века русской медали. Медальерное искусство в России 1700-1917 гг. — М., 2000.

- Щукина Е.С. Монограммы и подписи на русских медалях XVIII — начала XX веков. — Киев, 2002.

Ю.П. Петрунин.